嘉绒建筑 川西高原上凝固的音符

2015-05-04黄世涛设计王静

文/本刊记者 黄世涛 设计/王静

嘉绒建筑 川西高原上凝固的音符

文/本刊记者 黄世涛 设计/王静

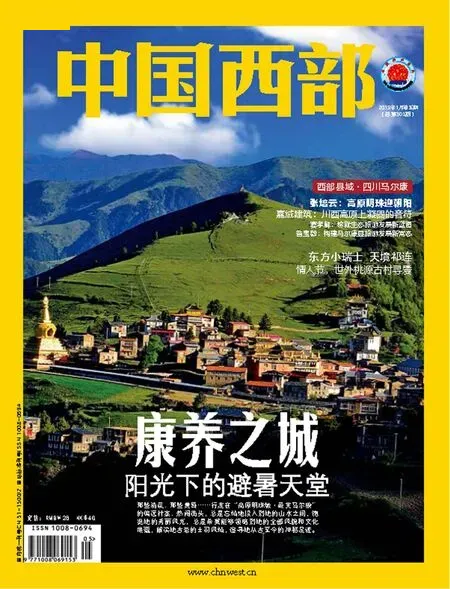

民居 摄影/王国民

【编者按】嘉绒藏族在特殊的地理环境下,因多民族文化的交融和土司制度的影响,形成了独特的嘉绒文化。作为文化的符号和历史的见证,嘉绒地区的建筑也有着鲜明的特色,如建筑的结构强调军事防御和保暖功能;修建的材料多就地取材,选用常见的片石垒叠;在建筑的装饰上,蕴含着嘉绒藏族人的信仰。马尔康地处嘉绒文化腹心地带,其境内的建筑至今鲜活地留存着嘉绒藏族的文化传统。散布于梭磨河畔的形态各异的碉楼,尤其是马尔康的西索民居、卓克基土司官寨等建筑,几乎囊括了嘉绒藏族建筑艺术的精华,可谓藏民族建筑艺术的典范。这些建筑构成了一道道亮丽的风景线,也成为我们解读嘉绒文化的密码。

从成都出发,沿着317国道向西行进,不久,一座座直刺云天的石碉便映入眼帘。恍惚之间,我们似乎闯入了古藏、羌人生活秘境。我们坐在车上,这些赋予了建筑生动形态的石碉在次第后移,仿佛正在演奏一曲华丽而雄浑的乐章,在叙述着这片大地千年激情燃烧的往昔岁月。

“这些碉楼是川西高原凝固的文化符号,是一种历史文化的见证物,有着丰富的历史价值、文化价值、科学价值、经济价值、情感价值。”同行的马尔康旅游局同志向我们介绍到。随后,他向我们追溯了碉楼遍及川西高原的因缘。

川西高原地处川藏咽喉,西控西藏,东托巴蜀,战略地位十分重要。从元代起,中央政府为了稳定这里的社会政治局势,加强军事上的防范与控制,采取“以夷治夷”土司制度的同时,逐渐实行“分而治之”的统治方略。一方面“因俗而治”,允许土司作为直接统治者(但所有土司需由朝廷任命,颁发印信、号纸,并按品级赐予冠带,承袭得经中央政府批准)。另一方面实行“土流并治”,变单纯的怀远、安抚为控制、驾驭,对土司的权力和势力进行诸多限制。再一方面分封众多土司或土官,分解和削弱其力量,使其相互制约而不能为害。土司或土官林立,增强了土司或土官之间的防卫意识和自卫能力,于是构成了一寨一碉,一山数碉,一湾一卡,十里一哨,四十里一营盘等军事高碉防御体系。

川西高原的碉楼以建筑精美、风格各异、布局和谐、错落有致著称,集居住、防卫、防盗、防灾等功能于一体,且星罗棋布,民间有“无碉不成寨”之说,这些碉楼是解读我国古代藏羌建筑艺术和民族民间文化的珍贵“活化石”。

过去,碉楼按照主要的功能可分家碉、烽火碉、战碉、官碉等。烽火碉、战碉分别具有传递信息和御敌的功能,官碉是传统土司制度的见证者,是封建权力的象征——如今,已失去原有功能;而“家碉”则作为当地人生产生活的组成部分,仍延续着古嘉绒人与这片土地、这个世界的对话。此行,我们将参观马尔康的民居和官寨建筑,试图以此解读嘉绒藏族文化的密码。

垒石成屋的嘉绒民居

当300公里外的成都平原还是一派秋高气爽的景象时,马尔康已经悄然飘下了今年冬天的第一场雪。

在雄浑寥泬的川西高原,翻越鹧鸪山,沿着梭磨河一路向西,一幢幢别具特色的民居吸引了我们的眼球。前一晚飘下的雪在大地上薄薄地铺了一层,在晨曦的照耀下,这些民居建筑显得更加错落有致、层次分明。“这就是别具特色的嘉绒民居。”同行的马尔康旅游局同志向我们介绍。

细看,嘉绒民居多选择在背风向阳、土质坚实的地方依地势择险而建。大抵是因为嘉绒先民们既要面对高寒的气候和一些不期而至的战争,又要尽可能方便日常的生产生活,才选择了这样的居所生息繁衍吧。

较之我们之前看到过的草原牧区的帐房和松潘、南坪一带的木板房,这一带的建筑可谓风格迥然有异。首先,他们保留了嘉绒藏族“垒石为室”的建造传统,主要用泥土和片石砌筑而成,片石堆砌讲究层层叠压。其次,从外观上看,建筑立面呈上小下大的梯形,方正高耸,屋顶四角上翘,顶层半封闭式向阳敞开,具有鲜明的“邛笼”式建筑风格。由于这些建筑形如碉状,因此也被称作碉楼。

我们了解到,嘉绒藏族的民居大多为三层石楼,底层饲养牲畜,二层是厨房和卧房,三层是经堂和客房,体现了嘉绒藏族“神、人、畜”三界的思想。每层楼的窗户都外小内大,窗框用雕刻、绘画、上彩等技巧加以装饰,民族特色很浓。这种碉楼不仅冬暖夏凉,而且审美价值高,就像一件件珍贵的艺术品。

当地人告诉我们:“在马尔康乃至整个嘉绒藏族地区,极具嘉绒藏族建筑特色的寨子,要数西索民居。”

西索民居距马尔康县城8公里,与卓克基土司官寨仅隔一条名叫纳足沟的溪流。我们来到西索村时,已近黄昏,西天的阳光在地上留下了篱笆的影子,空气中弥漫着阵阵熟食的香味,道路两旁的白塔粉刷一新,民居和一草一木都充满脉脉温情,似乎在等待离家已久的孩子。

现今的西索民居在土司制时期被称为“卓克基赶枪巴”,也就是卓克基街的意思。据说,当时居住在此地的人多为卓克基土司的科巴(差人)和商人、民间手工艺者,解放后此地被划为西索村一组。时下居于民居中的村民多为原土司差人、商人、民间手工艺者的后代。

西索民居是嘉绒藏族最典型的民居群落,整个民居群落鳞次栉比、错落有致,就地取材的青石板便道将各民居连接起来,远远望去犹如壁垒森严的古堡建筑群。房屋四周的墙体均用片石砌成,用黄泥粘合。墙体厚达1米,采用内直外收的砌法,石墙如刀切豆腐般整齐,棱角锐利,上窄下宽,整个墙体处于抗压状态,成为建筑的承重主体。加之内部木结构横梁的互相支撑拉合,整个建筑下大上小、重心向内、稳定性强,具有很好的抗震功能。到最高处,碉楼四角顺势形成角锋,造成一种气势,最高处的石墙边缘加厚,避免墙表的平面化,增强立体感。房顶一分为二,前半部分为平顶,三面砌成矮墙;后半部分形成斜山式,覆盖着石板或瓦。

从远处鸟瞰,我们惊奇地发现,西索藏寨颇似藏族八宝图案中的“花依”图案(状如“中华结”,代表释迦牟尼的心)。这些线条分明、棱角突出的石头建筑,与周围险峻的山峰、陡峭的崖石融为一体。而鲜艳的图腾房、红色的瓦片、飘动的经幡,则给这里增添了几分神秘。

西索民居 摄影/王国民

在马尔康,除了西索民居外,位于茶堡河两岸的克沙民居也别具一格。民居群落历史悠久,耸立了几百年的民居是“下窄上宽,碉户合一” 的“邛笼”式木石结构建筑。克沙民居群落中,最具代表性的民居建于明朝末年,全楼共8层,高18米,木石结构,有着浓厚的嘉绒气息,为研究当时人们的生产生活情况提供了线索,具有较高的文化价值和审美价值。

一位当地居民告诉我们,过去嘉绒地区有“家中有几个儿子修几座碉楼”的传统。这似乎也说明了当时社会对男性的要求:“碉楼是保护人们的防御设施,如果一个男人没有能力修建碉楼,说明其没有能力保护女人,也就不会有女人嫁给他。是否掌握修筑碉楼的技术也决定其在社会上的地位。”在嘉绒地区,人们对碉楼都怀有敬畏之心。他们相信碉楼里居住着守护碉楼的“碉王”,也称“碉神”,如果谁冒犯了碉王就有可能会遭厄运。

宏伟壮观的土司官寨

尽管官寨作为土司制时期的“衙门”,已失去了它原有的功能,但如今,作为马尔康嘉绒文化的重要载体和全县旅游经济的“桥头堡”,卓克基土司官寨仍发挥着它重要的价值。

土司官寨也就是旧时土司的官邸,是土司管辖境内的政治中心,是土司权力和地位的象征。卓克基是藏语的音译,又称卓克则,是顶尖、至高无上的意思。传说,在元朝卓克基斯达崩时期,第一座卓克基土司官寨即将竣工的时候,从山上下来一只老虎,在官寨大门旁卧坐了一天一夜,最后悄然离去,而老虎在当地是非常罕见的。所以,卓克基这个地名除了本身的含义外,还有“藏龙卧虎之地”之说。

来到卓克基土司官寨,我们首先被其宏大的规模和精致的结构所震撼。据介绍,我们现在看到的卓克基土司官寨始建于1918年,是末代土司索观瀛亲自设计并组织修建的。索观瀛年幼时曾到成都和灌县(今成都都江堰市)求学,深受汉文化浸染和熏陶,因此,在官寨的修建上既充分考虑了当时必须的军事防御、行政办公、宗教信仰等功能,又吸收了“汉地”的建筑优点,融入了四合院、回廊等汉族建筑的特征。

我们看到,整个官寨由四组碉楼组合成封闭式的四合院,院内中心部分为天井,单层面积达1500平方米。正面南楼为一楼一底建筑,其底层由大门入内,系门厅。二层为汉式“会客厅”,亦称“外宾厅”,是土司接待汉族官商客旅的专门场所。顶为平顶,如今天的阳台,用于土司沐浴阳光、观赏景色或向隔河仰视的西索村差人发号施令。

官寨正对面的北楼为四楼一底,一、二、三层为库房、客房、茶房等,四、五层正中为大经堂,两侧则对称排列着藏传佛教几大教派的经堂。四层经堂墙外有悬挑出墙外的木质转经回廊,廊内安置有一列牛皮包裹的木质经筒。

官寨左右两面的西楼、东楼分别为三楼一底、四楼一底建筑,是土司及家眷的住房、书房、厨房、库房及当班大管家、小管家、杂役的住房;西楼、东楼左边分别有阶梯式木楼梯直通顶层,各楼房靠天井处有一周木质回廊——作为同层各楼道间往来的通道。在官寨左面耸立着一座与西楼连通的四角形的碉楼,初建时共9层28米,现仅存6层,高20米,形态稳健,气势轩昂,不仅是土司及家人在紧危情况储藏珍贵物资及藏身的防御性建筑,亦是土司至高无上的权力、地位和财富的象征。

1935年7月初,红军长征经过此地,毛泽东曾赞曰:“古有郿坞,今有官寨。”因此,土司官寨也成为土司制度兴衰和红军长征精神的见证者。有诗赞曰:“重岩叠嶂真无数,千崖万壑疆无度。故垒威峨扼重关,卓采官寨寇诸夷。”美国著名记者、作家、《纽约时报》总编辑索尔兹伯里惊叹卓克基土司官寨是“东方建筑史上的一颗璀璨明珠”。

石板寨 摄影/佑江

马尔康县旅游局的负责人告诉我们,马尔康境内的松岗土司官寨也曾显赫一时,其辉煌时期,比卓克基官寨更为气势宏伟。据记载,清乾隆年间,松岗土司官寨在昌旺尔甲当政时,势力盛极一时,几乎控制了整个“四土”地区。为了显示和张扬权力、财富,昌旺尔甲在原土司官寨的基础上修建了规模宏大、豪华典雅、雄伟壮观的新官寨。因其规模和豪华,松岗土司官寨一度有“小布达拉宫”之称。遗憾的是,1936年,官寨焚于大火,仅存现有的两座古碉和城墙遗迹。

在旅游局同志的带领下,我们来到了极具特色的松岗直波古碉群。

松岗,嘉绒藏语意为“峡口上的官寨”,松岗直波古碉群是直波八角碉和松岗四角碉的统称。四碉隔河相望。据了解,直波古碉建筑建于清朝中叶,共两座,依山势而南北分布,南碉在村内,北碉在山梁上,相距50米。直波碉以本地丰富的石块、片石为材料,用小石块砌缝,用黄色的黏土与石块错落有序搭接而成。墙体上小下大,碉墙下宽上窄、内直外斜,逐层垒砌。内置横梁隔成数层,这些横梁也作为支撑拉扯的墙筋。各层间用易收易放的独木梯连接。外墙呈八角形,内呈圆形,整体由下至上内收,渐成锥体。

南碉内径8米,外墙每角相距边长2.05米,墙厚0.95米,通高29米,共7层,第一层底部东墙中部开有一小门,东南墙上每层均有一两个长方形瞭望孔。北碉内径8.5米,外墙每角相距边长2.5米,墙厚0.9米,通高24.7米,共6层,第二、四层东南面墙上各开一小门,大小分布与南碉基本相同。整个碉体形态完美,与周围的环境非常协调,把建造者对美的理解、建筑的技艺以及嘉绒民族的浪漫情怀表现得淋漓尽致。

我们站在官寨以西的山坡上,遥望整个官寨及其周边的民居建筑,发现它们坐落的山梁犹如一条巨龙,呈东北—西南方向静静躺卧在松岗这片土地上。而那些青石板铺就的建筑上,五彩的经幡和圣洁的青烟正在随风浮荡。千百年以来,正是这些姿态万千的民居和官寨建筑,伴随着雪域高原每天早上的第一缕霞光,演奏着嘉绒藏族人们生命的激情与虔诚。