云南藏区寺院与乡村聚落传统共生关系初探

——以供施关系为线索

2015-05-03周智生王丽萍李灿松

周智生,王丽萍,李灿松

(1.云南师范大学 科研处,云南 昆明 650500; 2.昆明学院 旅游学院,云南 昆明 650214;3.云南师范大学 泛亚商学院,云南 昆明 650500)

云南藏区寺院与乡村聚落传统共生关系初探

——以供施关系为线索

周智生1,王丽萍2,李灿松3

(1.云南师范大学 科研处,云南 昆明 650500; 2.昆明学院 旅游学院,云南 昆明 650214;3.云南师范大学 泛亚商学院,云南 昆明 650500)

作为藏区基层社会的传统本底形态,寺院与乡村社区之间的共生关系,是解析并认知藏区传统社会发展特性的重要脉络。寺院与乡村之间的共生关系,因地域类型和社会发展水平的差异,存在着不同形态而互有特色的共生关系。本文以云南藏区为空间背景,以寺院与社会社区之间的供施关系为线索,对二者间的共生关系进行了解析和探索,从中发现寺院与乡村之间悠久而深厚的供施缠联关系,是一种互惠性双向共生关系。交换双方从现实层面看虽进行的是不对等交换活动,但也获得了各自所需,彼此之间是一种精神和物质需求之间相互依赖的共生关系,这也正是这种看似带有强烈世俗性和功利性的不对等交换关系在藏区长期维系并不断巩固,最终积淀成为藏区基层社会本底特色的根本原因。

云南藏区;寺院与乡村;共生关系;供施关系

藏传佛教进入云南藏区的时间虽然较早,但是大规模传入则始于公元11世纪中叶。众多藏传佛教寺院相继修建,该教逐渐发展成为该地区藏族、纳西族、普米族等民族的主要信仰,从而把云南藏区也纳入了藏传佛教文化圈。

藏传佛教寺院,作为其信众精神信仰的社会物质形态,既是宗教组织,也是信众进行宗教活动的场所。寺院自建立之始就必然与地方乡村社会结成一种持久而牢固的法缘关系,即佛经古籍中所称的“福田”与“施主”的关系,这是寺院与地方社会、僧侣与信众间内生且客观存在的根本关系,寺院与乡村聚落间在政治、经济、文化等领域的权力关联都是此供施关系的衍生样态,它们共同构成把握藏区社会传统发展脉络、认识藏区基层社会样态的重要基础。然而,既有的对藏区寺院与乡村社会间关系的研究,则更多阐释寺院对乡村聚落形成发展、社会运行、文化生活、聚落经济的特殊影响和作用,而这种单向度的解读,忽视了寺院本身的存在和维系,同样离不开乡村的支持与支撑。因此,本文着眼于云南藏区,透过乡村聚落与寺院间以财物和法利相互施与的多重现象对其供施关系进行解析,以期完善对藏区寺院与乡村聚落间所存共生关系网络的全面认识。

一、寺院与乡村聚落供施关系维系发展的基础

历史上,藏传佛教适应并契合了滇西北高原牧区的文化生态环境而为当地社会广泛接受,并成为地方社会的全民信仰,为寺院与地方社会供施关系的搭建打下了基础。

(一)藏传佛教在云南藏区的深入传播与浸润

以迪庆、丽江为中心的滇西北地区地处青藏高原东缘,为横断山脉向南延伸的一部分,具有海拔高、气温低、降水少等高原自然地理特性,相对严酷的自然生存环境催生了藏区先民对自然压迫的诉求。同时,高原民族游牧经济的生产生活方式极大地依赖于自然环境,表现出强烈的脆弱性和不稳定性,因此,“牧畜农业,人民所资以为生者,而恒遭造物之摧毁。藏族竭其智能不足以争,于是将所祈求之愿望与要求,寄托于宗教神幻世界,以求于鬼神。”[1](P12)

另外,佛教教义因满足地方社会不同阶层需要而获得生存空间,成为藏区社会的主导文化。源于印度的佛教是一种典型的出世宗教,它以轮回之说,把世间的苦难和各种现实矛盾,用幻化的佛国世界加以解释,追求人生的解脱,以一种超然世上、看破红尘的态度来主张“无为”“出世”,否定现实的人生和世界,追求永恒的幸福的彼岸世界。这在生产力水平低下、人们面对自然还很弱小的时候,对统治阶级维护其统治十分有用,因而得到统治阶级的大力推崇,致使藏传佛教在滇西北地区迅速而广泛地传播开来。同时,对一般民众而言,亦能解决现实的各种矛盾,忍受现实的苦难,追求来世的幸福,从而达到自我解脱,极易被广大民众所接受。[2](P102~107)因而,在藏区特殊的高原地理环境影响下,藏传佛教适应藏区生态文化特点而出现全民共同信仰的特有文化现象。

全民信教现象出现以后,乡村聚落与地方信众在藏传佛教意识形态的长期影响下,时刻营造同时也将自己置身于一个极为强大的“宗教场域”内,自觉或不自觉地接受藏传佛教的文化熏陶和影响,因而,无形中成为推动藏传佛教延续并不断发展的主体力量,一定意义上也就成为寺院与乡村聚落二者间供施关系维系的重要角色。

(二)藏区乡村聚落结构与民众共同信仰关系的深化

一方面,藏区乡村聚落独特的空间结构虽是民众共同信仰藏传佛教影响所致,但另一方面,以宗教修持场所或宗教标志构筑物为中心的典型聚落结构对藏区全民信教文化起到了很好的维系和强化作用。藏区乡村聚落是具有共同宗教信仰的人们在空间上的集聚,聚居人群因此而形成具有相同精神生活和意识形态的社会共同体,因而,刻意营造并强化乡村聚落这一共享空间的宗教氛围和信仰元素对聚落共同信仰的维系就尤为重要。乡村聚落形态的中心和入口处往往是聚落主体重要的活动场所和乡村整体形象的标志点,多修建藏传佛教寺院或佛塔作为聚落形态的统领,突出反映世俗生活人群与宗教修持人群间的供养社会关系。另外,在规模不大的乡村聚落入口处多设置经幡、小型佛塔、转经轮等宗教设施形成聚落门户。显然,藏区乡土聚落在环境营造和空间结构设计方面处处流淌着藏传佛教文化内容,承载着藏族民众的共同信仰。

(三)藏区民居建筑与民众共同信仰的场景互渗

藏区民居建筑是藏民全民信教文化传承的重要物质载体,民居建筑营造理念中渗透着对藏传佛教信仰崇拜的意识和活动,并将其构建为人与神明共同栖居的场所,体现了信众与佛僧间的供施关系,直接体现着民居建筑与民众共同信仰之间的互渗关系。在藏区民居建筑中,礼佛空间在其功能空间上具有核心地位,宗教设施也都居于建筑外部的标志位置。民居内,常设有专供礼佛用的佛堂,或在其中心起居空间的核心位置或向阳处供有佛像,周围配置有“唐卡”、香炉和法器等;各种宗教题材的彩画多用于装饰房屋柱头、房梁、墙壁和灶台,诸如卡垫、杯盏、器皿等日常生活用具也多装饰各种宗教图案;民居室内的墙上多悬挂刻有“曼陀罗”图案的木板、石板或金属板;民居庭院或建筑的入口门头上常装饰有牛角、镜子和宗教图案,求其图腾象征和祈福驱灾的宗教意义;房屋四角或屋脊之上设置有经幡,窗台、房屋或院墙的四角多放置青石佛像雕刻和刻有六字真言的白石。这种民居建筑与民众宗教信仰之间的场景互渗,对于家庭环境中宗教意识的表达和流布有着重要的影响。

(四)宗教行为成为乡村社区生活中的惯习

藏传佛教在藏区广大信众中传播,并逐渐被信众简单化和生活化。无论是深奥的密宗仪规,或是显宗的基本规训都被惊人地加以简化,并以仪式化的象征性表演深入藏区民众生活之中,磕长头、挂神像、供奉、咏六字真言、转经筒等这些宗教仪规的碎片,因其简易性和重复性而得以生根于民间,从而给每一个人的生活都赋予了意义和秩序。[3]正因如此,宗教因素无时无刻、无处不在地融合在藏区乡村民众的日常生活中,成为其日常生活中不可或缺的基本元素。

念经和供奉是藏区民众最为生活化的宗教仪式,因为这两项活动通常不受特定场所的限制。在藏区,大多数人家都设有供物或经堂,经堂里供奉着释迦牟尼、度姆等诸佛。人们在家庭场景内履行着日常性的宗教仪式,诸如燃酥油灯、烧香、换净水等,通过对这些日常性供奉仪式的履行,人们实现了与诸神的意义性交换,这样的仪式既表达了自己的宗教情感,也让供奉者获得了神灵保佑或赐福的心理安慰。此外,到寺庙转经朝佛也是藏区民众表达宗教虔诚的重要方式,在藏区的寺庙、佛塔、“嘛呢康”等地随处可见转经、朝佛的人们,他们手持经筒,神情淡然,口中默念六字真言,或独自一人、或成群结队地按照固定路线、顺时针方向绕转,为自己或家人祈福,也是藏区信众表达其信仰情感的重要方式。

二、经济供养是寺院与乡村供施共生关系的主要内容

藏区信众或以家庭为单位,或以其所在的乡村聚落为单位,施与僧、寺财物以资法缘,僧、寺则施信众以法利,在这种以财物和法利相互施与的供施关系中,乡村对寺院多层面、多渠道的经济供养是其主要方面。可以说,历史以来,乡村一直是寺院的根本施主,是寺院经济来源的主要支撑者。

(一)香火庄园及属民对寺院的供养

香火庄园,即供养庄园,藏语称“曲西”,寺院庄园的供给始于达玛王的后裔、古格王朝的国王意希沃的孙子,他继位后大力扶持佛教,尊敬佛学大师,将普兰的协尔地区作为封地赐给了仁钦桑布,首开藏族史上政府把土地赏赐给僧伽的先河。另外,赤松德赞时期,为保证寺院的供养和僧伽的生活,赐150户百姓给桑耶寺,赐每个僧伽3户百姓作为供养户,[4](P72)这两大制度也被移植到云南藏区寺院。以松赞林为例,政府先后赐予该寺“吹扔”(即教民户)300户,“拉扔”(即神民户)70户,这370户教民和神民户自动成为寺院庄园的农奴,其所耕种的广覆8个属卡近20万亩[5](P115)耕地也随之被封赐给寺院,不仅如此,人和家产也随土地转移而为寺院所有。

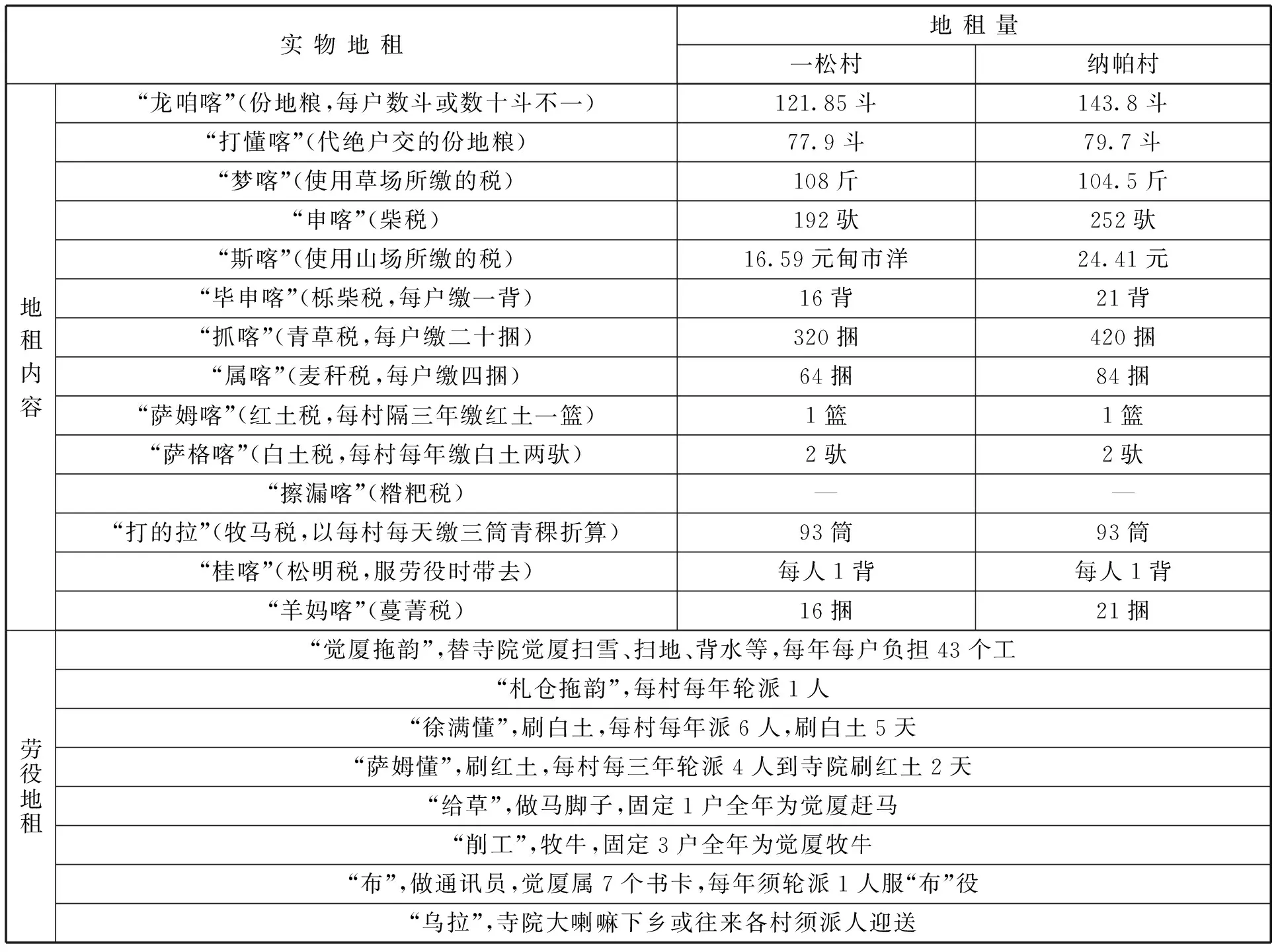

在传统封建农奴制下,属民对寺院承担的实物地租和劳役地租是乡村社会供养寺院最为重要的方式。大中甸乡一松、纳帕两个村的具体例子(见表1)证实了属民对寺院及僧侣供养领域之广、供养量之大,毫不夸张地说,不依赖庄园和属民,传统时期藏区寺院的日常运转、僧伽的日常生活必将毫无保障。表1中,仅一松一个村,实物地租中的前两项(计223.5斗)就占全村青稞年总产(1743斗)之12.2%;劳役地租中的前两项平均占用每户一个劳动力年工日的1/10强。[6](P53~60)再如,民国末期,“寺院庄园大中甸第五村316户,每年向寺院交纳木柴12万公斤,草0.5万~1万公斤,平均每户一个劳动力须在寺院服劳役12~15天。”[7](P261)

表1 大中甸乡属民年承担实物地租、劳役地租一览表

资料来源:迪庆州档案馆全宗1目录4

再有,除属民外,乡村农户以租佃方式耕种寺属土地,需缴纳固定地租,这也成为供养寺院的另一方式。寺院多为当地最大的土地拥有者,例如,松赞林仅在金沙江河谷地区就占有3377亩土地,占当地租种土地总量的41.83%。松赞林和哈批寺在小中甸郎都村占有耕地88.5架,收取地租198.2斗,平均每架地收2.2斗;而在德钦,红坡寺出租土地64架,年收租64石,每架地收租1石。此外,酥油亦是供养寺院需缴纳的又一名目,每年藏历7月底8月初,由各“曲西”的老民伙头负责催收,大中甸乡负担酥油681.86斤,小中甸负担274.8斤,尼西负担236斤,东旺负担2573.4斤,合计3788.44斤,供松赞林念经点灯开支。

如此名目繁多、缴量巨大的地租与劳役折射出藏区乡村聚落与寺院间显而易见的经济供施关系,乡村理所当然成为寺院不可脱离的最大供养者。

(二)以宗教摊派为途径的经济供养

在藏区全民信教的特殊背景下,寺院从事与宗教神圣直接相关的经济活动,为信众提供各种宗教服务而获得报酬本是乡村与寺院间法缘关系的最合理诠释,但此精神产品与物质产品的交换关系一旦烙上“摊派”的烙印,其性质即转变为乡村信众与寺院间法缘关系非自愿维系的手段,同时也是彼此经济供养关系的一个重要内容。

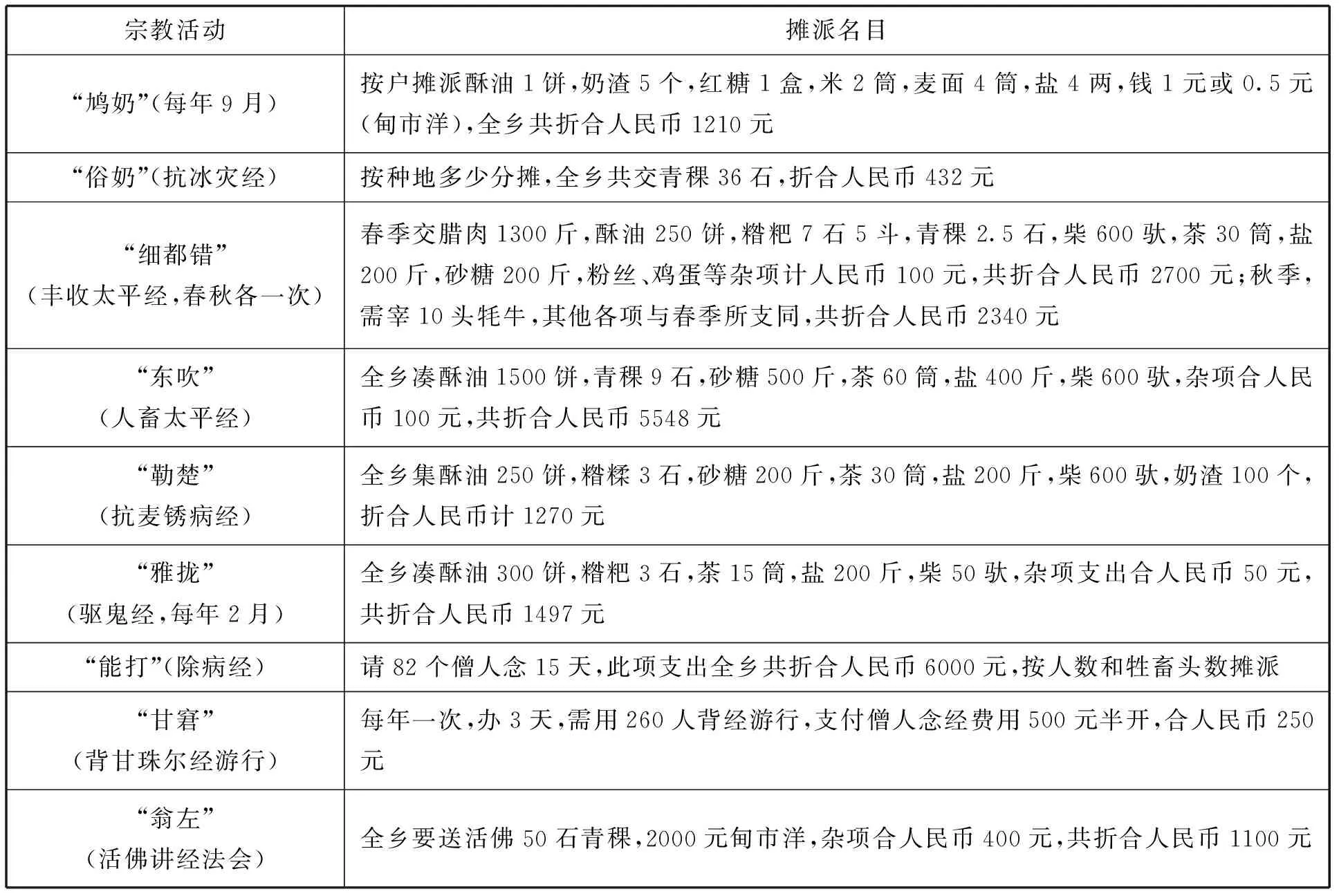

藏区宗教摊派可分为固定摊派和临时摊派。解放初,小中甸乡固定的摊派性宗教支出有以下9项(见表2),共计支出人民币22122元;大中甸纳帕村,摊派性集体念经每年有8项,而在该乡的布伦支村则高达12项。[6](P53~60)此外,但凡“祛瘟解危,穰灾御患”需要增多时,各种临时性的宗教摊派随之增多,乡村对寺院的经济支持作用也愈强。

表2 小中甸乡年固定宗教性摊派活动一览表

资料来源:迪庆州档案馆全宗1目录4

(三)以自愿布施为载体的藏族俗民与僧众间的互动关系

除摊派性宗教支出外,藏族俗家的自愿布施也是二者间供施共生关系的又一体现,是认识俗民与僧众间互动关系的重要视角。藏区的各种宗教庆典仪式中,僧伽向世俗人家提供为亡者念经祈福、占卜、行医术、传授神咒等法事服务,人们有时为他们设斋供食,或是给付一些铜钱、布匹,这既是僧伽应得的报酬,同时亦是一种自愿的慈善布施。信徒们或出于慈悲心而广做布施供养,或者是换取固定服务。实际上,这是介于布施与商业支付之间的一种做法。相关材料表明,藏族俗家自愿布施的宗教支出数额与摊派性支出大体相当。下表(表3)反映了民国时期大中甸乡罗堆村村民对地方寺院的自愿布施情况。

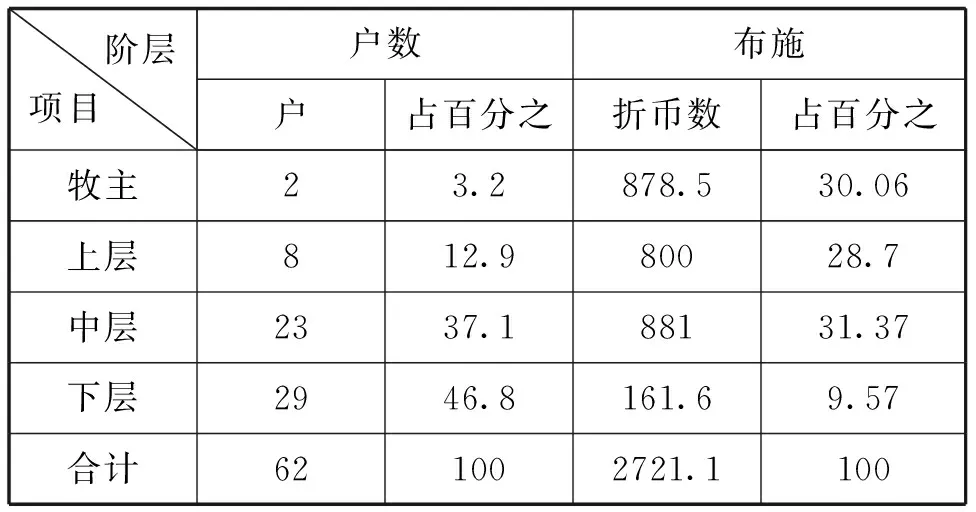

表3 民国时期大中甸乡罗堆村各阶层宗教支出统计[8](P82)

资料来源:《迪庆藏族自治州宗教志》,第82页

从表3中可知,该村牧主和上层户共有10户,占总户数的16.1%,承担的自愿布施却高达布施总额的58.76%;中层和下层户有52户,占总户数的83.9%,承担的自愿布施仅占总数的41.24%。显然,中层以上的家庭由于经济条件较好,其自愿布施也相对较多。

“有材料表明,对藏族俗家而言,所有的宗教支出占家庭年总收入的12%左右,也即占中等家庭的扣除再生产、维持生命性生活费用等必须部分后剩余部分的40%左右。”[8](P81~82)可见,宗教支出是每一户藏族家庭中的一项极其重要且必不可少的支出。这种心甘情愿的宗教布施,实际上是基于俗家对礼佛的需要和建立福报的一种手段,通过自愿布施,人们在心理上得到安慰,布施的多少往往也成为村落俗家之间相互攀比的重要手段。

(四)乡村原生家庭对僧伽的经济支援

长期以来,藏区寺院僧伽多来自民间众多个别家庭,喇嘛的原生家庭对子弟们持久不变的经济供养关系构成了乡村聚落与寺院间共生关系的重要内容。

藏民俗家中盛行“送子入寺”的习俗风气搭建了乡村家庭与寺院喇嘛间无法割裂的血缘关系,无形中维系和强化了家庭对入寺为僧的子弟们的经济支援。直讫土改之前,藏民每户有的三子送两子,甚至仅一子一女亦会提供一位男童入寺为僧,另为女招赘继承家脉香火,人们相互之间也会比较是否有喇嘛亲戚。除双亲意愿外,亦有幼童自愿选择削发为僧作为终身志业,如家中长辈出现得道高僧或转世活佛,那么其家族便会安排男童继承其衣钵,或在其身边服侍学习。鉴于藏区历史上寺院和土司贵族控制了绝大多数的良田及土地所有权,平民、佃农兄弟间可资分配的田地远远不足,为避免家产外流分割,在藏区由幼子继承家业的传统下,家中兄长会主动提议出家入寺以解决再分财产的困境。尤其在兵荒马乱的20世纪初,各地普遍出现壮男抽丁、强迫充军的现象,入寺为僧成为躲避兵役的唯一选择。另外,出家当喇嘛也是藏民俗家发财致富的一条途径,藏人极愿将家里的儿子送进寺院,富有的家庭甚至租借和购买喇嘛名额。有清讫民国以来,政府为限制藏区僧众无止境的扩充,制定了各寺院可自主的喇嘛最高限额,并核发定量度牒,以抑制社会为佛教所负担的高额成本。老喇嘛去世,名额空缺由其兄弟姐妹的儿子继承,无人继承者可出售或出租;喇嘛的名额分配到各家,成为其世代享有的特权,即使死后无人继承,其名额也要保留,其空缺亦可出租;富裕人家当喇嘛除可享有政府发放的固定皇粮外,寺院的其他经济收入都按等级分配;此外,担任行政管理的喇嘛,还享有经商、放债等特权。[9](P696~712)

藏传佛教寺院扎厦、康村等独特的制度设计对藏区原生家庭与喇嘛间的经济支持关系提供了制度保障。扎厦是藏传佛教寺院最基层的机构单位,其世代相传的身份、名称、组织及实体名下的世袭资产和财富,均有利于巩固喇嘛的拟构血缘关系,其实际上是一个拥有血缘关系的喇嘛家族,通常以辈分最长者为户长,户长之下多为兄弟姐妹的子孙,一般为二至三代喇嘛组成的师徒关系。另外,康村这一地域性组织的长期存在也是乡村家庭供养喇嘛的组织保障。寺院内任一康村均联系某个固定地域作为自己的教区(即属卡),喇嘛是以某一康村成员隶属于某一个寺院,喇嘛可进入任一座寺院,但他在该寺内必须在某一特定康村登记注册,多以籍贯划分。因此,作为康村的僧源地或经济来源地,以康村为纽带搭建了寺院与乡村聚落间固定的地缘联系,进而发展了彼此间的血缘联系,更进一步密切了喇嘛原生家庭与喇嘛间的供养联系。

再有,旧时藏传佛教寺院的分配制度客观要求来自家庭的经济供养。年幼喇嘛被称作“完德”,寺院并不负责他的食宿,其生活来源只有原生家庭。凡入寺学经的僧人都为学生,称“扎巴”,其日常生活用品诸如袈裟、禅裙、斗篷、毡帽、靴子等均需自备。遇施主的布施到年终有结余的年度,寺院往往以领“份子”的形式给“完德”“扎巴”发放一定的生活补贴,但补贴的多少严格按僧侣等级的高低进行发放,对于资历极浅的“完德”“扎巴”而言,其份子仅相当于僧官的几十分之一。因此,在他们能走出寺院为施主念经、祈福、诊病等活动以获取布施前,家庭必然是其最大的供养者。

藏区原生家庭对喇嘛较大的经济援助主要发生在其修行的初级阶段及其资格晋升阶段。具体表现为:入寺,3斗青稞、5钱银是必需的入寺礼;若无度牒,需700至上千元半开来买缺;晋升职务,需筹措远赴拉萨千里之遥的车资路费和近3个月的食宿花费;若升至格干、念哇,则需1000~2000元来“散份子”;若考取格西学位,按规矩要为全寺僧众发放布施,向寺院住持和上师馈赠供养,其费用有时甚至要上万银两。显然,自家庭子弟决定入寺为僧的那一刻开始,就要求其家庭为没有经济基础的喇嘛提供持久而强大的经济支援,为此当事喇嘛及其家族得要有相当的经济考量,长远地精打细算且用心筹划,这已是俗民出家的必备条件。

三、寺院与乡村聚落传统供施关系的本质思考

藏区寺院与村落间的供施关系是解构彼此传统共生关系的重要层面,透过乡村聚落对寺院多层面、多途径的经济供养事实,我们发现,该传统供施关系的本质特性集中体现为产品交换视角下的共生关系和礼物馈赠脉络下的互惠关系等两个方面。

(一)交换视角下物质需求与精神需求间的共生关系

历史以来,存在于藏区寺院与地方村落间的供施关系是二者间各层联系中最基础、最根本的关系表现。在交换关系的视角下,此供施关系中的施主与受施者,或供养者与被供养者之间的相互施予活动,其实质是精神产品和物质产品间的特殊交换活动。这种显而易见的交换特性往往被双方对藏传佛教的共同信仰所掩盖,离开了双方共同信仰藏传佛教这一深植于藏区社会的重要前提,此种关系的存在与维系都必将成为空中楼阁而消亡,因此,共同的宗教信仰是维系此供施关系不可或缺的重要基础与纽带。

同时,我们注意到,寺院与乡村间发生的特殊交换活动下隐藏着一种极其不对等的交换关系。乡村聚落承担了对寺院的人力、物力、财力等各方面义务,寺院回馈于乡村的则是一种“隐形礼物”,借此,乡村信众得以安置自己的宗教情怀,获得精神和心灵的慰藉。此种不对等交换关系得以维系一定程度上取决于乡村民众对佛学意义上供施关系的理解,即通过佛事活动的引领获得彼岸世界的幸福。乡村民众向“神”及代表“神”的人,即活佛及僧伽自愿或非自愿提供大量的物质产品,向寺院实践了一种与道德和宗教相关联的义务性馈赠,而非一般意义的交换活动;另一方面,乡村民众通过交换,换回的虽是隐形的精神产品,但其信仰情怀、宗教心理的释放却是任何物质性产品无法替代的,可见,寺院与村落交换双方从现实层面看虽进行的是不对等交换活动,但双方也获得了各自所需,彼此之间是一种精神需求和物质需求间的共生关系,这也正是这种看似带有强烈世俗性和功利性的不对等交换关系在藏区长期维系并不断巩固的根本原因。

(二)礼物馈赠脉络下的互惠共生关系

藏传佛教在云南藏区的深入传播与浸润使该地区社会成为一个极度仰赖世俗势力参与且紧密结合群众的制度化佛教社会。在这样特殊的社会中,寺院与乡村聚落间的共生关系可视为一种以“礼物馈赠”形式存在的互动模式。学者Mauss曾论及此处互动的“礼物馈赠”,“对于一件将被送掉的礼物,人们必定假设有某件东西或劳役在先,因而产生这项送礼物的义务”,“送走的东西会为此生或来生带来回报。它可自动带给施舍者价值相当的报酬——所以对施舍者而言不是一种损失,而是一种复制,也可能物归原主并连本带利”。[10](P69~76)

在这样的“礼物馈赠”框架下,藏区寺院与村落间的供施关系实为彼此间“功德施受”与“业报转换”的共生体系,云南藏区社会表现出非常清晰的发生在神圣与世俗两界中的礼物往来模式,随之并搭建和持续着长期的互惠关系。在此互动模式中,发生互惠行为的个体作用者是僧伽和乡村民众,此两大利益团体在亲缘关系的策动下默默维系着你中有我、我中有你的礼物流动与馈赠联系;彼此相互馈赠的礼物内容是宗教服务与物资供养。形式上,藏区社会两大利益群体以相互赠送“礼物”而建立关系,藏民慷慨供应出家僧众食物及物质资源,僧众则以“佛陀的智慧与教诲”为最佳的礼物,此外还包括鼓励遵行道德上的行为戒律。通过财富的积累与重新分配,彼此积极维系相互依赖的互惠关系,长期维护和巩固着寺院与村落的“功德施受”与“业报转换”的共生体系。

具体而言,寺院与村落的互惠关系渗透于僧伽追求自身层级晋升的行为中。“在比丘成长的过程里,他必须长期且细心地经营,运用父系亲属关系、姻亲关系、乡邻关系、僧伽与施主关系、僧团关系等,支付、偿还与亏欠的外在形式虽然不外乎是物资、现金,其蕴藏的内涵却是礼尚往来、物物交换的互惠馈赠关系网络。换句话说,云南藏区追求跨村落声誉及影响力的有心人士,唯有凭借寺院所提供超越地域和聚落间既有的再分配渠道,依附于宗教形式外表所衍生的各项大小不等的法事活动,寺院成为僧俗双方追逐大人物候选人位置展演的舞台。”[11]此外,以微观视角考察藏区个别农户或村民供养僧众祈福、修法的行为,其间也蕴藏着一种礼物的往来关系。礼物的赠予者(有所求的村民)早已预先期待将本身的黑业与厄运,借由求助解厄且供养僧伽饮食、用具的场合,随礼物一并交付给对方(喇嘛)承担,村民亦同时期待如此的行为将增益本人及眷属来世投生时无形的福田资粮。

[1]周止礼.西藏社会经济研究蠡测[M].北京:北京财贸学院编印,1979.

[2]朱普选.中国藏传佛教传播的文化生态学考察[J].民族研究,1997,(2).

[3]闫翠娟.藏传佛教与藏区民众日常生活的关联性分析[D].苏州:苏州大学,2007.

[4]尕藏才旦.藏传佛教文化概览[M].兰州:甘肃民族出版社,2002.

[5]中甸县志编撰委员会.中甸县志资料汇编(三)[M].1987.

[6]绒巴扎西.近代云南藏族的寺院经济[J].云南社会科学,1999,(1).

[7]云南省中甸县志编纂委员会.中甸县志[M].昆明:云南民族出版社,1997.

[8]《迪庆藏族自治州宗教志》编纂委员会.迪庆藏族自治州宗教志[M].北京:中国藏学出版社,1994.

[9]宋恩常.云南少数民族研究文集[M].昆明:云南人民出版社,1986.

[10]Mauss, Marcel.The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies. 汪宜珍,何翠萍,译.礼物:旧社会中交换的形式与功能[M].台北:远流出版社,1989.

[11]朱文惠.佛教寺院僧众晋升级职的飨宴:云南藏族小区信仰研究[J].法光杂志,2004,(3).

〔责任编辑:左安嵩〕

A Preliminary Study on Traditional Symbiotic Relationship between Temples and Rural Settlements in Tibetan Areas of Yunnan: Focusing on Patronage Ties

ZHOU Zhi-sheng1, WANG Li-ping2, Li Can-song3

(1. Scientific Research Office, Yunnan Normal University, Kunming, 650500, Yunnan, China;2. School of Tourism, Kunming University, Kunming, 650024, Yunnan, China;3. Pan-Asia Business School, Yunnan Normal University, Kunming, 650500, Yunnan, China)

As a traditional basic form of Tibetan society, the symbiotic relationship between the Tibetan Buddhism temples and rural settlements is an important clue to understand and analyze the developing features of Tibetan society. With difference in regional type and social development, the symbiotic relationships are of different form and features. Under the spatial background of Tibetan areas in Yunnan, focusing on the patronage ties, the paper analyzes their symbiotic relationship and finds that the relationship between temples and rural settlements is mutual-beneficial. Although the exchange between both sides is not reciprocal from a realistic view, each takes its needs mutually. The symbiotic relationship based on interdependent spiritual needs and material needs between both sides is the basic reason for maintaining and consolidating the secular and unequal exchanges for a long period of time in Tibetan areas and has become the basic feature of Tibetan society.

Tibetan areas in Yunnan; temples and rural settlements; symbiotic relationship; patronage ties

国家自然科学基金(41361038)

周智生,男(纳西族),云南师范大学科研处教授,博士,博士生导师,主要从事边疆治理开发与民族发展研究; 王丽萍,女,昆明学院旅游学院教授,博士,硕士生导师,主要从事边疆历史地理研究; 李灿松,男(白族),云南师范大学泛亚商学院副教授,主要从事边疆经济地理研究。

C915

A

1006-723X(2015)06-0099-07