鹤庆银光

2015-04-29祖子

自从仙鹤成群降临、翩然起舞的传说诞生,这座位于大理最北、紧邻丽江的小城便开始以“鹤庆”为名。茶马古道的兴旺带来商旅如织,丰饶的银矿催生出娴熟的锻银记忆。人们说,借由鹤所赐予的好运,鹤庆银匠们的双脚踏遍了连马帮也未能到达的远村深寨。或许是对那段奋斗心怀敬畏,当故道上的马铃声渐远,鹤庆的「小炉匠」们仍然坚守着对手工银器的执着。是的,时至今日,这里还有许多与白银的有关故事正在发生。

寸家的银匠

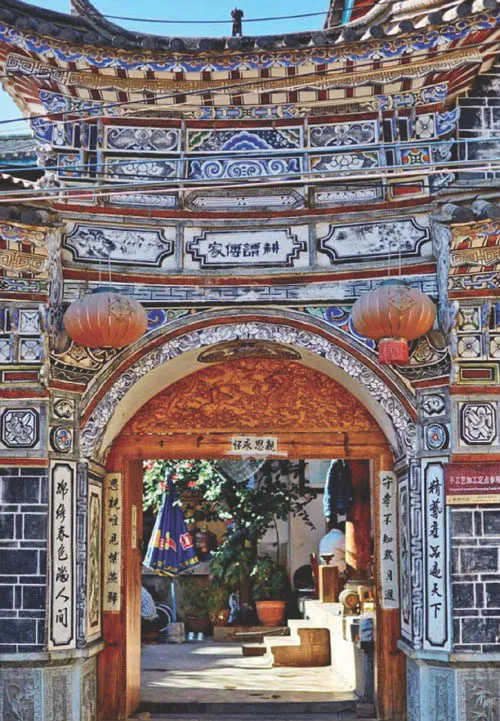

与大理的许多白族村落一样,鹤庆新华村也是个小巷交错、街街流水、户户有花的地方。不远处的巨大草海为村子带来了湿润的空气,丰涌的地下泉水被引入庭院后依旧可以汩汩不息。虽然不见显山露水的富庶,小村的阡陌间却透露着令人舒服的安逸与内秀。得益于云南各少数民族对于银器的偏爱和敏锐的行商头脑,鹤庆的“小炉匠”们千年前就背起工具、游走四方,踏上了原始的银器手工定制之路。而现在,从新华村四面八方传来的小锤敲击声,正是这种缘分延续至今的证据。或许是因为比起现在的名字,这里的旧称“石寨子”更容易让人回溯起那段点石成银的岁月,新华村最气派的银器卖场门前依旧竖立着以石寨为名的牌坊。接送客人的电瓶车与导游不时往返,驻足其中的游客却往往来不及意识到,眼前璀璨的银光不过是这座“白银寨”所产银器的凤毛麟角,而拥有大幅海报、打造出这一件件工艺繁复的镇店之宝的大银匠们,就在一街之隔的村落某处静静劳作着。

见到53岁的寸发标时,这位远近闻名的银器工艺大师正在高挂着“向阳门第”牌匾的家中招待客人。看到我进门,寸发标连忙招呼我和客人们围坐在一起。寸家的两间银器工房与庭院只隔了一条窄窄的石板路,于是“叮叮当当”的小锤脆响和寸发标带大理口音的普通话交织在一起,成为我对这次探访最初的记忆。

“别看现在村里匠人这么多,十几年前却不是这样的,都飘在外面。”寸发标说。受到世代传承的商俗影响,新华村中四十岁以上的师父大多有过外出闯荡学艺的经历。但是与先前“小炉匠”们东奔西走、深入乡野不同,寸发标这一代鹤庆银匠留学的圣地变成了银饰制造技艺和消费能力都很强大的拉萨、日喀则等藏区城市。寸发标告诉我,他在拉萨八廓街待过很多年,能听得|董藏语,能煮正宗的酥油茶,村里和他有共同经历的匠人也不在少数。

很难想象,虽然传承悠久,新华村现在呈现出的家家打银器、户户有作坊的盛景却是从以寸发标为代表的匠人们回流时才开始的。这一代代银匠长时间在云南、四川、西藏等地走街串巷,为各个少数民族定制宗教用品、酒具、首饰让鹤庆人收获了技术和审美,鹤庆银器发展到寸发标一辈,已经形成了博采众长的风格;口耳相传的家族作坊式经营模式,令融合与学习成为在鹤庆做银匠必备的素质。寸发标的双手黝黑且纹理纵横,但这并不妨碍他熟练地使用苹果手机为我展示作品照片。战国青铜器上的龙虎豹螭、白族服饰上的蝴蝶蜜蜂纹样以及水波和莲花的组合都是寸家所产的银镯上常见的图案。因为手艺精妙,善于创新,寸发标成为新华村第一批有实力从外地回村发展的手工艺人。和许多谦虚而刻意内敛的名人不同,提起自己成名的原因,他总是很坦白又骄傲地说:“因为我爱画画,又比别人多了一点点悟性。”

或许是因为巧合,此时寸发标院子里圆桌旁的情景可以称得上是新华村当代大银匠们生活的缩影了。因为第二天要去深圳出差,寸发标的妻子和女儿正忙前忙后地为他打点行装,一套代表着寸家,甚至是整个新华村银器制造水平的九龙壶被小心翼翼地放在桌上等待打包。坐在我身边的客人中,张玉祥和两位年轻的网站美工为了给即将上线的寸发标银器天猫店收集资料,特地从丽江赶来;而从另一位负责土木的大叔口中我得知,为了在接下来几年顺利完成一件巨作,他们正在筹建一间施展得开的新工房。正在收拾行李的寸发标这时突然停下,从电脑中翻找出一张手绘线稿的图片,告诉我为了这件名叫《五十六个民族》的大作,寸家已经准备好600公斤上好的银料。三年后,我们就将在人民大会堂或者国家博物馆见到成品的直容。

九龙壶与藏八宝

在寸发标的儿子寸汉兴的带领下,我开始了在寸家银器工房一天观察。看得出,这间工坊已经有些年头,墙壁上遍布着火工留下的熏黑,架子上也堆满了不知用了多久的自制模具。衣着时髦的汉兴从摸小锤、加入工房到现在虽然还不到三年,却已经对手工银器制作的工艺和步骤非常熟稔。解说过铅条和锌板的用途后,他告诉我,新华村的大部分银器作坊虽然是家族式的,但不会限制学徒和工匠的出身。所以在寸发标的工房中,可以找到不少来自外村的小徒弟,或者梦想着攒钱自己开作坊的手艺人。在这里,一杯浓茶和一支烟代表着工匠们劳作的开始。在飘渺的水汽与烟雾中,我看到曾在寸家圆桌上见过的那款九龙壶,正以大小不一的半成品姿态散布在工房的各个角落。在从一片0.8毫米的银板真正变成壶形之前,它们都已经在模具上经历了锤揲、涂抹石灰粉、灌铅、退铅等多道工序。

汉兴说,虽然出身白族村寨,但被视作新华村银器代表的九龙壶是父亲寸发标为汉族特别设计的酒器。那些凹凸起伏、遍布在壶身上的细密龙纹来自鹤庆银器最令人惊艳的手艺——錾刻雕花。起初,灌过铅以便雕刻的银壶表面是完全光滑的,银匠师父先要在上面凭经验徒手画出复杂的花纹,再用小锤和錾子一点点捶打雕刻,其中的角度、力道、技巧无须思考,全靠手感和记忆。因为做工复杂,即便是由经验丰富的银匠操刀,每把九龙壶身也要耗去大约一周的时间才能完成。

在寸家工房中,汉兴向我展示了錾刻的过程。用中间有凹洞,大小恰好可以卡住一只银壶的老榆木墩儿固定好壶身后,靠着小锤不停顿的敲击,长约十厘米的錾子开始在光滑的银面行进,麻点密布的底端就这样将颗粒状的花纹印在了壶身上。虽然市面上的錾子可以按照粗细和图案凑出百来种,但白行改造工具仍然是鹤庆银匠们的习惯。“所以,就算是手艺差不多,錾子不同的话做出来的银器怎么说也不一样。”汉兴说。

即便是还没有抛光清洗,表面呈现出原始磨砂质感的九龙壶也已经具备了繁复的美感。在简约风盛行的今天,可能也只有在继承了少数民族传统审美的鹤庆,才能见到将复杂的花纹如此高调堆叠的现代银器了。或许,将手艺所能达到的最精美形态呈上,就是鹤庆银匠们选择的生存之道。工房中,刚刚被焊接过的九龙壶被成堆码放在大铁盆里,工匠们淡淡的眼光让人几乎要忘记它们是每只批发价都能达到五万元的贵金属制品。正在为壶嘴涂抹焊药的工匠告诉我,这种灰绿色的自制焊接剂中三分是铜和硼砂,七分是上好的银粉。微小的熔点差让焊药中的银粉先一步化成液体,焊接工匠的工作就要在这个瞬间完成。在我留在寸家工房的一天中,交替进行的焊接、退火、退铅工序时不时会将这里变成一间神奇的化学实验室。匠人们或许很难说出材质间的具体差异,却懂得精准地把握这差之毫厘的先与后,重新编排它们的存在与消失。

在新华村这样家族和地域氛围浓郁的小村落,手工银器的加工技艺一直被保护在家庭作坊中,并没有走进规模较大的工厂。据说,从鹤庆商帮出现在茶马古道上起,这里的父母就开始鼓励和支持孩子早早走出家门,一边做学徒,一边见识真正的生活。于是,现在看来,寸发标家的工房仍然和很多影视作品中描写的传统作坊并无两样。年轻的工匠和学徒们白天打制银器,晚上就住在工房的楼上。虽然在学徒期收入极少,逢年过节时也总能得到压岁性质的零花钱。午饭时间,我跟着工房的伙计们一起浩浩荡荡来到寸发标家,正在厨房中摆饭菜的寸夫人连忙将电饭煲敞开,显然已经对这20个小伙子风卷残云般的战斗力习以为常。

在工房中见到“大伙计”和玉恒时,这位已经追随了寸发标近二十年的银匠正在专心敲打着一片圆形银盖。寡言的和玉恒在告诉我这是销往藏区的宗教用具藏八宝中的一部分后,立刻再次恢复了沉默。在接下来的一小时里,除了用钢尺、铅板、镊子、锥子等工具将银盖精准地划分,和玉恒就只做了端详图纸这一件事。在这里,没人会被苛求一天要造出多少件产品,用时间来揣摩和思考就有了可能。在几乎化作雕像的和玉恒身后,一个胖胖的小男孩正蹲在铁盆前,认真拆卸九龙壶上固定焊接用的铁丝。男孩说,他今年l5岁,是这里年纪最小的徒弟,每天的任务就是看画册、拧铁丝、拆铁丝、用焊药补窟窿。汉兴随后告诉我,在正式学艺之前,类似这样的工作,小男孩还需要再做一年。“宁可让他们在这里耍一年,也要看看他有没有做银匠的耐心。”汉兴解释道。

白银寨中外来人

在寸发标珍藏的照片中,我看到了几张他与中央美院和北京服装学院大学生们的合影。随着鹤庆手工眼器的名声渐渐传开,来这座银器作坊遍地的小村中学艺,也就不仅仅是生活在周边村镇的人们才会有的明望了。回忆起初次代替父亲走上大学讲台的情景,寸汉兴心有余悸说道:“太紧张了,手都不知道放哪里。”比起这样尴尬的经历,他更愿意说起和来寸家工旁实习的大学生们相处的点点滴滴。汉兴告诉我,每年四月,中央美院的不少学生会选择来他家的工房学习,为毕业设计积累素材。城市中小伙伴们的四体不勤和坏酒量偶尔会令汉兴惊讶,但更加让他念念不忘的是深厚的美术功底为他们带来的触类旁通的能力,“一点就透,画图心里有谱,錾刻的时候慢慢敲,做出来就比我们的徒弟强很多”。虽然前来学习的大学生们大多很难潜心留下,又有“偷师”的嫌疑,寸汉兴却对此抱有不同的看法:“我们的工匠,设计能力比模防能力弱太多,如果会设计的人也学会了打我们银器的的方法,不是很好吗?”

在寸发标家隔壁的另一户作坊中,银匠寸光伟的几名特殊的弟子似乎正在向着寸汉兴理想中的状态努力。虽然算不得声名远播,专攻藏式生活银器的寸光伟也是新华村中相当出色的银匠。走进寸光伟家的庭院后我发现,和寸发标的工房中有不少中年工匠坐镇不同,出现在这里的更多是年轻稚气的面孔。在忙于捶打酥油茶壶和酥油灯的少年工匠中,我行我素、正在银板上錾刻叶子图案的女孩儿简爱非常显眼。闲聊之下,刚从湖北美院壁画专业毕业的简爱告诉我,因为自己的愿望是开一间首饰工作室,又恰好参加了寸光伟在湖北美院持续了半个月的银器现场制作示范课,来这里一边安排未来,一边学做银器就成了她当前的最佳选择。比起寸光伟的正式学徒,简爱的时间表显然更加灵活。听说我想要看她的原创作品,简爱立刻停下手里的习作,招呼了另外三位在这里学习的校友,和我一起回到了他们在村中的“家”。在租期一年的小院中,我看到了简爱和朋友们风格各异的作品。因为四个人都是相关专业出身,对于银器制作的认识并不是一张白纸,这里的风格或许没有必要给几个年轻人的创作烙下太深的印记。但是,当我在简爱打造的手镯的角落里发现几处錾子印出的颗粒状花纹时,还是为鹤庆银器微弱却潜移默化的感染力而欣喜。

门外突然传来寸光伟家小工匠的呼喊声,一场几乎邀请了全村人的婚宴正要在新郎官——寸光伟的侄子家举行。在白族的老传统里,姑娘出嫁时所佩戴的银襟链和针筒佩要由新郎亲手打制才算吉利,这样的期许在许多白族村落都已经不可能,但唯有在新华村,想找一个会打银器的新郎一定不是难事。简爱和伙伴与本家的小工匠们相处得非常融洽,不仅可以在餐桌上互开玩笑,七嘴八舌地向师母讨要筵席中肉最多的一碗菜,还可以一起打趣长相凶狠但性格温和的茶壶工匠谢师傅。虽然来到这里都还不足一年,但简爱告诉我,她和同伴们都感觉自己已经彻底融入了这座村落紧密的宗族氛围中。

在离开新华村的前一天,我偶然遇到了从成都来拜访寸发标的银花丝工艺“非遗”传承人小璐。虽然也可以算作“银匠”,但在城市中单打独斗的小璐和她的银花丝面临的挑战要比鹤庆银器严峻许多。小璐说,她非常羡慕新华村这种家家都在做银器、彼此间还可以相互帮衬的和谐气氛,很羡慕这里“有一种你不做这一行都不行的安全感”。的确,在鹤庆新华村,我从未闻到过一丝这门手艺走向濒危的味道。与一些技艺不可避免地走向机械复制不同,鹤庆的银匠们似乎更加珍视手工孤品的价值,也很清楚能够战胜雷同的是一独一无二的故事,培育出故事的养料是用心倾注的时间。

去达及购物

新华村位于大理白族自治州鹤庆县城西北7公里。搭乘中国国航、东方航空等航空公司的班机抵达丽江三义国际机场后,向大理方向驱车约三十分钟即可到达。除了在街上可以见到的银器店面选购手工银器,走进村里小巷中的工房,直接和工房主聊一聊也是不错的选择。