道地青岛

2015-04-29Anna

想体验青岛的地道生活,可以沿滨海大道从东向西,景点、帆船和八大关均在身畔;或在一家不起眼的小店里,让老板用塑料袋装一斤啤酒;抑或是坐游船去往某个离岛,租根渔竿钓鱼,然后再吃一顿岛民当天捕捞的海鲜。

五 FRIDAY

乘高铁抵达青岛,第一站是青岛雕塑园。你不妨沿着海滨大道一路往西,或步行,或搭车,一路吹着湿润的海风,经过奥帆中心,在八大关徜徉,然后前往浮所老街坊,探索青岛历史文明的发源地。

六 SATURDAY

上午坐船出海前往竹岔岛,先沿着岛屿转一圈,再租一根渔竿在码头或找一块岩石开始海钓。中午在离码头不远的观海酒家吃顿鲜味十足的海鲜,你也可以让酒家把钓上来的黑鱼或小黄鱼炖来吃,别有一种乐趣。

日 SUNDAY

上午,去啤酒博物馆转一圈,了解完这座海岛城市深厚的啤酒历史和文化,逛完后,沿着登州路逛一下当地的小店,学当地人买一袋鲜榨啤酒来回味余甘。

FRIDAY

艺之美

从喧嚣的海滨抽离出来,大约二十几分钟的车程,逼近东部新区的青岛雕塑园。右手边仍是青黑色的大海,但视线一览无遗,山的轮廓被雾罩住,是一幅写意山水画。

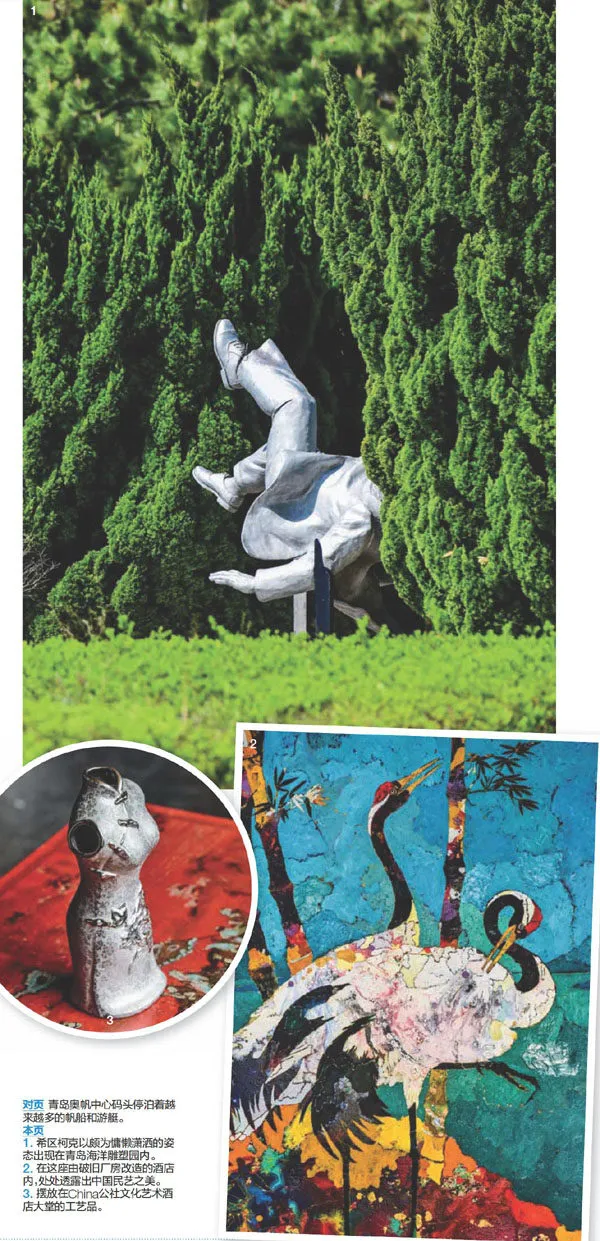

雕塑园里人迹寥寥。路旁的草地里,青铜少女迎着海滨,贴身的薄衣衫展示着健美的曲线;黄铜少女头发扬起,迎风奔跑;不锈钢的海豚和少女轻盈的互动,仍然是以海洋为主题;水中泛舟则是三个胖乎乎的憨哥执桨;希区柯克的铜像出现在高大柏树间,虽有些莫名其妙,但其仰首翘脚的闲适姿态,倒与本地惬意生活相吻合。

闽江三路的文化街旧称浮山所老街坊,据说是青岛历史文明的发源地。在经过旧城改造后,云集了荣宝斋、元利亨等名店,除了周边的居民来来往往外,似乎人气欠缺。老转村的China公社文化艺术酒店藏身于此,由旧厂房改建而成的长条形建筑和山东菜馆的圆形建筑以水相接,如果以上帝的视角来看,颇为恢宏。在水中搭好台子,便转身为青岛时装周的演出现场。酒店内大堂陈设古朴,圈椅、鸟笼、木雕、布老虎、砚台,倒像是一间小小的民间手艺展示馆。房间内的拔步床、寓意吉祥的婚塌、漆画柜,均是老板和老板娘四处淘换而来的,墙纸使用的是手工造纸,天然的木质纹路透出一种古意来。早起,预约一下太极师傅一起学习太极;晚间极乏,来一个古法熏蒸,想必万千的烦恼也会随之而去。

SATURDAY

海之味

“玛泽润号”船长马克坐在二层甲板上的驾驶舵旁等待我们。“今天风有点大。”还未驶离帆船中心码头,马克就开始警告我们。但我们并不知道“大”意味着什么。马克缓缓地将白色流线型的“玛泽润号”驶往南端的竹岔岛,这也是距离市区最近的一座岛屿。

城市越来越远,大风的威力显出端倪。浪花拍打着船身,船上的人只能牢牢地抓住什么以维持平衡,或者远离外围以免被海水泼湿。航行像在翻越连绵的山峰,一座,又一座,节奏倒也稳定,但船速不得不慢下来。半小时的行程行驶了将近一个半小时。

竹岔岛的码头就在眼前,与之相依的是三座小岛。但还是显得太过平实,面对前方,纵使“我有一座岛”也无法让人生出诗意感。码头上,三个年轻人正举着鱼竿等待鱼儿上钩。内港停泊了几艘渔船,渔民凌晨三四点钟出海,尚未回归。靠岸后,往村里走,一位年长的妇人推着小车,上边摆着海货,有鳗鱼、黑鱼和小黄鱼,是晒好的干货,两三岁的娃儿在一边白顾白玩耍。继续沿着岛屿走,既不雄壮也不粗大的松树立在路旁,颇有规模的小学已经荒废,孩子们现在都在城里上寄宿小学。如中国的大多数村庄一样,年轻人外出打工,剩下中老年人和幼童。而此时的男丁们多半都漂流在海上。“仅余犬吠和鸡鸣,还有呀呀孩童声。”——座平静的海岛。

海水已经退潮,岩石湿漉漉地,中间夹杂着一汪又一汪的水,只能跳跃着在上边行走。有人蹲在那儿敲敲打打,仔细看,礁石被密密麻麻的壳类生物覆盖。他们技艺娴熟,拿着铁锥子随意一撬,硬壳掉下来,往网兜里一扔。一位老人告诉我们,这就是生蚝。个头这么小,让人难免狐疑,老人敲打了两下,示意我们尝一下。入口,微咸兼七八分鲜美,还真是生蚝。另一端的脱岛仅存看鱼排的渔民和小房子,退潮时两岛相连,到了晚上涨潮时,砂石路又被淹没,形成天然的阻隔。

从村民手里租好鱼竿,找个有利地形,上饵、甩竿,剩下的时间便是悄悄等待。相距不远的应该是本地人,带了四五根竿,一一摆好,各自守着一隅,静待收获。多半钓上来的是黑鮶鱼,当地人称“黑鱼”,每条一斤左右。

将钓好的鱼交给观海酒家的老板,一会儿,一份黑鱼炖豆腐上至餐桌,本地海鲜烹饪颇为简单:以煮为主。再来几份鲍鱼、虾虎、扇贝、石斑鱼,外加泛着绿色的野生刺参,微苦才是其本味。

SUNDAY

酒之味

这座城市的关键词中,除了“海”外,“啤酒”是另外一个带着魅力的名词。初来乍到者,学会地道的青岛方言“哈啤酒”则显得十分讨喜。如果对本地啤酒文化有兴趣,则不妨去啤酒博物馆进行探秘。博物馆共分为两座建筑,一座以介绍历史为主,一百多年的交替演变,也从侧面反映了中国近现代史进程,在展馆里,既能看到德军占领时期的海报,也能看到日军统治时期的广告;另外一座展馆则主要介绍青岛啤酒的制作工艺,在这里你最先看到的是世界上现存最早的西门子电机,也是这里的“镇馆之宝”。电机是1896年的,现在通电后还可以运转。接下来是制啤酒的主原料——各种麦芽,甚至可以品尝一下烘干的大麦的味道;糖化车间里有很多发酵用的发酵池和大木桶,还有用紫铜手工打制的糖化锅。本该枯燥的展示因3D画面的加入而变得生动起来,在发酵池,你能看到外国科学家一丝不苟的实验,在大木桶里则能欣赏到工人辛勤的搅拌。以一杯免费的原浆啤酒来结束你的博物馆之旅,这杯没有过滤过的啤酒,泡沫很多,味道极为浓郁。 没有尽兴的话,在登州路的许多小店门口都摆放着铝制啤酒桶。你可以学习当地人用塑料袋装一两斤啤酒,然后找间海鲜小馆随便点上几个小菜,饱餐一顿。