只身打马过草原

2015-04-29无阴树下

没有什么比海子的诗更适合这里:“坐在天堂/坐在天梯上/看着这一片草原/属于哪一个国王/多少马/多少羊/多少金头箭壶/多少望不到边的金帐/如此荒凉/将我的夜歌歌唱。”农耕与游猎、草原与森林——驰骋于此,你能感觉到壮阔背后的孤独与纯净之外的寂寞。请带上诗与诗意,一同前往呼伦贝尔。

大兴安岭在呼伦贝尔划了一条线:左侧是草原,鲜卑、契丹、蒙古三个民族在这里打马出征;右侧是森林,鄂温克人带着他们的驯鹿一次次隐没于此……

从海拉尔出发,穿过草原与片片状若眼眸的“海子”(蒙语“湖泊”之意),从根河向北,直插进大兴安岭腹地——满归,我们路过两个壮观的森林:莫尔道嘎和伊克萨玛,再向南折回,从室韦——这个遍布着与我们不同面孔的俄罗斯族聚集地驶向边境城市满洲里,城中那些俄式建筑让人恍若身在邻国。

第一场秋雨之后,呼伦贝尔的秋天早早地来了,草原还没来得及变黄,但夜晚海拉尔却显出清凉如水般的宁静。起身关窗,又掖好几次被角,日出来了。因为纬度更偏北,夏天呼伦贝尔的天亮得格外早,当我们发动汽车准备出发的时候,室外气温还在十几度,那种独属于草原城市的橙色基调依然在空气中弥漫。

一条伊敏河把海拉尔分为东、西两部分。当地人称其为“河东”“河西”,在河西区,背着日出行驶大约两公里便到了西山国家森林公园,对于都市人异常珍贵的“森林”二字,在这里不过是本地人每天健身、散步的地方。我们赶在公园八点半开门之前与晨练的市民一起进到公园,这不仅省去了30块的门票,还能看到晨光中的樟子松长在沙地上的奇特造型——绝不会索然无味。距离进门大约一公里之后,公园的亮点出现了:木栈道圈出的生态保护区里有清晰的路标。山坡不高,走起来并不费力,更何况路上还会遇到松鼠问早安,但最大的看点还是沙地樟子松,这种树的特点是树根长,甚至会是树干的两三倍,所以它们能将流沙牢牢地锁在地下。眼前的樟子松林中,棵棵树干笔直,虽然多数并没有十分粗壮,但每一棵树都有着虬劲有力的树根,经年的流水侵蚀和风沙作用让树根裸露于地表,却如八爪鱼一样牢牢地扒住地面。

不—样的不只有樟子松,还有胜利大街成吉思汗广场上的那九块巨石。这不是简单的石块,而是一座独特的敖包——巴彦额尔敦。内蒙古常见的敖包多以碎石块堆积而成,中间插有柳条枝,而这座敖包是以这些巨石组成的,巨石于2007年从蒙古国布尔罕山远道而来。布尔罕山又名肯特山,是成吉思汗的祖先孛儿贴赤那生活的地方,铁木真少年时被塔里忽台追杀时在肯特山里躲了九天九夜,成吉思汗之后的征战生涯中,每有重大决定,必来此神山朝拜,在蒙古人眼中,布尔罕山是圣山。

告别敖包,向北,驶上30l国道之前,达尔吉林寺正在远处矗立,白色的慈积金刚塔前,五色经幡在风中抖动,刚刚在西山遇到的当地人告诉我们,那里有转经筒,可以绕殿一周祈福。但我们对新建的寺庙的兴趣远远没有即将造访的草原深处浓厚,所以,上路吧。

虽然海拉尔已经开通了通往牙克石的G301高速,但我们选择了能邂逅更多无名美景的国道。驶出市区之后的草原乏善可陈,但还来不及失望,坑洼路况就给了我们一点儿教训,那是重型大货车经年在这条不宽的道路上奔波的后果。开始,我们还妄图用车技绕过这些或大或小的坑洼,后来发现坑洼多到难以计数,有时在一米之内就会多达五六个,我们索性不再避让,任由车辆一路颠簸,好在国道上车辆并不多,我们摇下车窗,让凉爽清透的空气飘进车里——倒也多出些不—样的趣味。

一个大的颠簸把这好梦惊醒,我们赶紧把车停在路边,发现那是一个直径约半米、深约四厘米左右的大坑惹出的好事,好在车辆没有大碍。GPS这时显示我们已经过了牙克石,正在通往乌尔其汉的路上。不知道从什么时候开始,森林取代了草场出现在道路两侧,还有那些小小的深蓝色湖泊藏在其中,映着头上棉花糖一般的云朵,湛蓝得很不真实。我们循着公路旁的一条木栈道走进森林,中午未到,除了树木、流水,就只有我们,循着潺潺水声往里走,没多远,就看到了山上流下的泉水,在栈道旁形成一处天然水洼,不大,布满青苔和落叶。我弯腰捞起水——凉至骨髓;喝了一口——甜在舌尖。我相信任何一个旅行者都会和我一样,把随身带着的容器都装满这山泉,然后继续上路。一个半小时之后,美丽的乌尔其汉小镇到了。

当地有人把乌尔其汉称为“七十”,这起源于110年前,滨州铁路通车之后,俄国人沃伦措夫在牙克石一带建立了伐木场,为了采伐林区的森林,以牙克石为起点,向林区腹地修筑了70公里的铁路至乌尔其汉。但我更喜欢乌尔其汉蒙语的意思:“黎明”。镇上有一座东北林区规模最大、历史最悠久的乌尔其汉自然博物馆(乌尔其汉镇中心),其中的植物厅和综合厅最出彩,那些植物标本不知是用什么方法保存的,二十多年了,依旧鲜艳如初……

小镇并不大,被成片的麦田和草甸环绕着,我又想起海子的诗:“我们是麦地的心上人收麦这天我和仇人握手言和我们—起干完活合上眼睛,命中注定的一切此刻我们心满意足地接受……月亮下一共只有两个人穷人和富人纽约和耶路撒冷还有我我们三个人一同梦到了城市外面的麦地白杨树围住的健康的麦地……”

要起得更早,更早上路,直奔根河。

虽然只有不足两百公里的路程,但因为没有高速公路,行驶的时间会超过四个小时。是的,蓝天白云开始让人有点审美疲劳了,我们轮换着当司机,听了几张CD,肚子开始饿的时候,根河终于到了。

在平淡无奇的小城饱餐了一顿铁板酸菜,稍事休息,前往位于根河西郊以北四公里左右的敖鲁古雅乡,这是中国最后一支狩猎民族鄂温克族的聚居地。

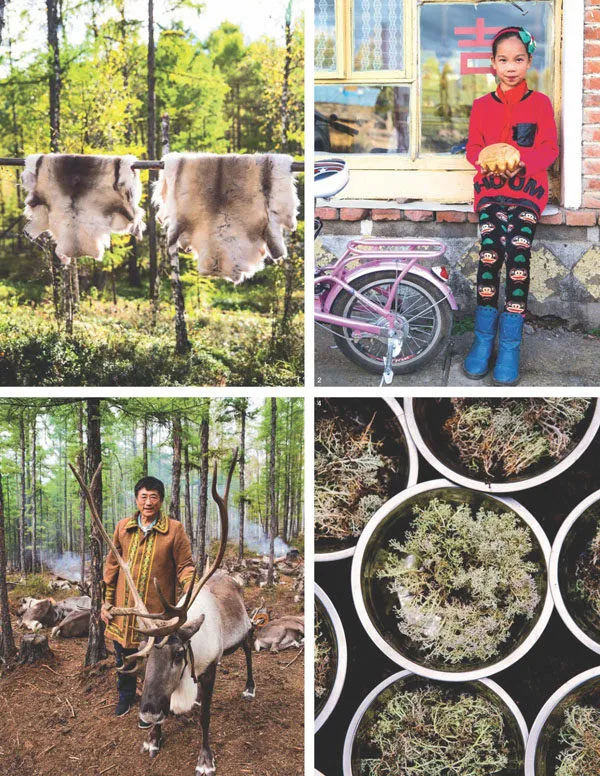

在当地语中,“鄂温克”的意思是“住在大山中的人”。几十年前,他们还在山林中与驯鹿为伴、靠打猎为生,从20世纪中期开始,大兴安岭接连被“开垦”,鄂温克人在森林中不得不四处迁徙,从奇乾搬到敖鲁古雅河畔,直至2003年,政府收缴了鄂温克人的猎枪,让他们带着驯鹿集体搬迁到村庄定居下来。

村庄与别处无异。跑来跑去的孩子为了一块糖果而嬉戏打闹着,街上的美发厅里播放着凤凰传奇组合的神曲……只是敖鲁古雅鄂温克族驯鹿文化博物馆让这里变得有些不同,一艘陈列于此的桦树皮独木舟是他们曾经的交通工具,但现在,村民们也会把那几户买上小汽车的邻居视为村中最能干的庄户。我不知道,在门前打闹的孩子们是否了解本民族的历史,是否熟悉父辈们曾使用过的驯鹿鞍、滑雪板、打猎用具、毛皮书包、熊皮褥子和鹿皮靴,也许不如他们现在心爱的变形金刚和耐克运动鞋了吧。

出博物馆约五百米,便是驯鹿原始部落,几十头大大小小的驯鹿被圈养于此。驯鹿喜欢和人亲近,我们拿一盆驯鹿苔藓走过去,它便凑身过来,用温热而巨大的身体贴着我们,专注地吃草,仿若这个世界从没有征战与驱逐,也没有文明与原始。

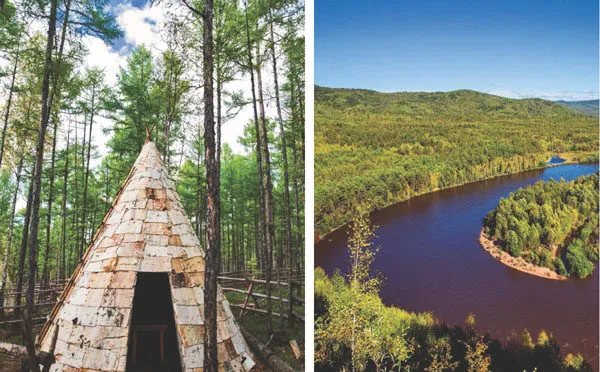

当地人建议我们可以去距里根河三四十公里处的索玉兰猎民点和布冬霞猎民点,虽然“规模不大,撮罗子(是鄂温克族、鄂伦春族等狩猎民族以前在山里的居所,用三十多根落叶松杆围成圆锥状,再覆盖桦树皮或兽皮以取暖)也是为旅游参观而设”,但驯鹿是真正放养的,即便它们白天在树林里觅食,暮归时还是有机会见到它们以及老猎人。

一小时后,我们见到了布冬霞和她的哥哥考腾宝。在这个猎民点,布冬霞和其他三户人家共饲养了六十多头驯鹿,她的丈夫和儿子在山下居住,时常上山来看她。下午三点不到,考腾宝却已经捏起了白酒盅。现在,不再打猎的鄂温克猎人习惯了喝酒,“我们从没有这么安逸过,政府给了家具、电器,还给钱”。驯鹿只吃森林里生长缓慢的苔藓,为了帮它们觅食,鄂温克猎人以半家养的办法养驯鹿,“鹿随苔藓走,人随鹿走”,猎民点不固定,每年四月和九月都会搬家。

早年,我当兵的父亲在大兴安岭开发林场,曾有一位战友在森林里走失,找了几天几夜,依旧不见踪影,后来,部队认定这战士是被林中的黑熊吃掉了,但大家私下也有传言,说是他可能是跑到森林另—侧的俄罗斯去了。我把这个故事讲给千叶松宾馆的老板娘听,她哈哈大笑,说:“那不可能,从这里去俄罗斯要走一个礼拜都不止,大兴安岭大着呢!”千叶松宾馆背后就是森林,我们在散布着松香气息的房间中醒来,推开窗子,森林飘出的鸟鸣和树香传过来……

在豁亮宽敞的木制餐厅,我们吃完一个悠长的早午餐,然后就踏上了去往莫尔道嘎森林公园的路。公园距镇子十一公里,开车到那个游人最多的大门便是。几天下来,突然看见这么多游人我们竟浑身都不自在。

进到公园里,世界突然安静下来。那些在门口叽叽喳喳讲话的人声被投进这个目前国内已开放的参观面积最大的森林公园里之后,瞬间就被满目苍翠稀释了。公园只有一条单行的土路可以行人和车,所有的景点都经由这条路前往,路旁就是疏密有致的落叶松、白桦。八月末,初秋依稀可见,树叶中闪出片片暖黄。再过一个月,这里会是中国最美的一片红叶区。

在莫尔道嘎,最值得停留的地方在这土路的尽头:玛利亚索鄂温克使鹿部落。迟子建当年就是以玛利亚老人为原型,创作了《额尔古纳右岸》。现在,我依旧记得那些曾让我眼角湿润的片段:“如果把我们生活着的额尔古纳河右岸比喻为一个顶天立地的巨人的话,那些大大小小的河流就是巨人身上纵横交织的血管,而它的骨骼,就是由众多的山峦构成的。那些山属于大兴安岭山脉。”

森林里,几个撮罗子集中在一处,其中最大的一个前边堆放着劈好的木柴,鞣好的羊皮挂在树枝上,玛利亚老人正在休息。我很想亲眼见见书中那位没有名字的勇敢的女主人公,但门口的妇人让我打消了这个念头,她正在和一位游客理论:

“老太太呢?”游客声音不小。

“她在休息。”

“你让她出来,我看看她。”

“她在睡午觉。”

“十年前我和她照过相,我看看她现在啥样儿。”

“和老人照过相的人多了!”妇人最终不耐烦了起来,把那游人赶了出去。

原来,妇人是玛利亚老人的小孙女,今年已经快五十岁了,九十多岁的玛利亚老人现在主要由她陪伴住在山上。作为使鹿鄂温克族从狩猎走向定居的最后一个部落长,老人对大兴安岭有着近乎“顽固”的热爱,她一生与驯鹿为伴,禁猎后依然在山上住撮罗子。

离开老人的家向林子深处再走不远,就能见到驯鹿。老人的侄孙女婿安德烈是驯鹿的看守者,白天.驯鹿都被圈养起来供人参观拍照,傍晚时,安德烈就会把它们放回森林中,八月,鹿角上还挂着美丽的鹿茸。我相信《额尔卉纳右岸》里的那句话一定是出自鄂温克人:“我们的驯鹿,它们夏天走路时踩着露珠儿,吃东西时身边有花朵和蝴蝶伴着,喝水时能看见水里的游鱼;冬天呢,它们扒开积雪吃苔藓的时候,还能看到埋藏在雪下的红豆,听到小鸟的叫声……”

第二天一早,我们出发去满归。这是呼伦贝尔有人居住的最北端,也是森林资源最丰富的核心。沿途,能看到一个个被废弃的村庄,也能看到充满活力的新村镇。而森林深处,天空已经格外高远。

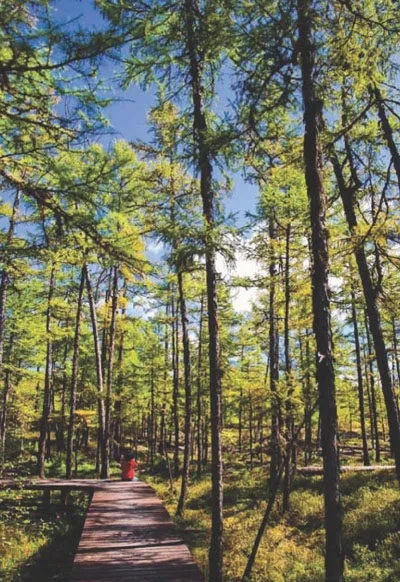

我们直奔伊克萨玛国家森林公园,事实证明,这是此行中最好的一片森林。鄂温克语里,伊克萨玛意为“美丽宽阔的河流”,公园中两处著名的水源也是最大的看点:月牙湾和脚印湖。远的是脚印湖,近的是月牙湾。激流河的大拐弯距公园入口约十公里,因为盛产鲶鱼,也被称为“鲶鱼湾”。另一处“神林”有61棵罕见的西伯利亚红松,是迁徙的鸟类,它们把树种从西伯利亚衔来,从此,树木落地生根、开枝散叶。

清早出发赶路,顾不上欣赏沿途从森林重归草原的美景,到达额尔古纳时也将近傍晚。经人指点,找到当地人最喜欢的烤羊排的好馆子大吃一顿,就此安顿下来,等着日出之后再去见识草原风情。

早上五点不到,热闹的早市(白桦路与迎春街十字路口的位置)就有人光顾了,我们买了蓝莓和红果,吃了油条和馄饨,拉布大林(拉布大林曾是额尔古纳右旗的政府所在地,20世纪90年代撤旗建市后,额尔古纳右旗改名为额尔古纳市,但当地人仍然习惯把额尔古纳市称为“拉布大林”)一天的生活才刚刚开始。

可以说,额尔古纳是呼伦贝尔最特殊的过渡地带,如果驶出不大的城区,就会发现草原、森林、丘陵都分布在其周围。我们在额尔古纳湿地(五月至九月¥65,九月至次年五月¥20)转悠了一圈,可能是因为昨天途经免费的根河湿地时看过了美景,这里并没有因为更出色的美景而震撼到我们,但依山坡而建的那一圈木栈道给这里提供了一个绝佳的欣赏视角,很多观景台都被摄影师的三脚架霸占着。

从额尔古纳市区距离满洲里有两百多公里的行程,走走停停,三两小时就到了。只不过离开一个星期,草原的草就开始泛黄,牧民已经把草打捆,散放在一望无边的草原上。牛羊感应天意,知道距离苦寒的冬季已经时日不多,于是更加肆意地在草场上溜达吃草,也肆无忌惮地穿过公路,瞪着一双大眼睛看着每一个对准它们拍照的游人的照相机出神。

这里应该是呼伦贝尔最好的草原之一了。据说,从满洲里出发,有条非常美丽的边防公路,它沿着俄罗斯边境曲折向北延伸,沿着额尔古纳河右岸蜿蜒前行,经黑山头、恩和,最终到达室韦——不只是这些城镇和景区,还有草原、湿地以及渐次过渡的森林,都是这条公路沿线穿起的珍珠。

但我们的目的地只在满洲里这个边境城市。20世纪初,俄国人把西伯利亚铁路修进了中国,首站便是“满洲里亚”,城市因此得名。满洲里干净漂亮,浓郁的异域风情充斥着城市的每一个角落,一道街至五道街上,林立着各式欧式建筑,街头的店铺招牌都以中、蒙、俄三种文字写就。套娃广场倒是拍照留念的好地方,两百多个大大小小、图案各异的套娃和彩蛋组成了这个广场,世界上最大的套娃在广场的正中心,而广场西侧那幢三层楼高的蓝色俄罗斯建筑是一座俄罗斯艺术馆(¥20;8:00-21:00,展品为从俄罗斯运来的油画、雕塑、银器和水晶制品。

我们绕过猛犸公园(新区新正街)。三万年前,人类还没有出现的时候,呼伦贝尔就是猛犸象、披毛犀的乐土;现在,87头猛犸象雕塑围绕在那个巨大的人工湖边,好像从远古一路踏歌而来,被萨满的咒语定住了魂魄。月亮很快就升了上来,我相信迟子建所说的:照耀呼伦贝尔的月亮有两轮,“一轮在天上,由神托举着;一轮在岩石上,由我的梦托举着”。