老挝之南

2015-04-29于亚芒

从万象坐夜班车,清早到达老挝南部占巴塞省的首府巴色(Pakse),再换乘前往巴松(Paksong)的车。我们的目的地塔方(Tad Fanc)靠近巴松。南国马路两旁的树木植被永远葱郁饱满,这悦目感有催眠的神力。密集的树丛中间或闪过房屋、牲口,临近巴松,还接连见到几座咖啡厂和咖啡广告牌。我突然想起我们要参观的塔方咖啡园,说不定刚才瞥见的某个广告牌就是我们要去的地方?我走到巴士前排,向副驾驶出示了塔方的地址。副驾驶看罢一声猛喝,司机一个急刹车,两人的手齐刷刷地指向身后。我试着询问、比划,想知道大概走过了多远。只见对方竖起两个指头,但从他们急切的表情中我实在无法看出他们指的是两分钟、两公里还是两个钟头。我们下了车,沿着公路往回走,汽车和摩托从我们身边呼啸而过,高扬起尘土。

高原觅咖啡

塔方景区在密林深处,一条直直的土径与主路相连。入景区门,里面仍是一片空阔的树林。左侧一排房屋是游客的住所,正前方一座双层木楼则是前台和餐厅。木楼坐落在一个山谷旁边,走到山谷边往对面望去,立马被两条仙人般的瀑布惊得说不出话来。瀑布并非从山顶而是从山腰泻下,像是两个泉眼中涌出的甘霖,直坠深深的谷底。120米的巨大落差使得这两道纤细的瀑布尤显轻盈、优雅,落至下半段已是雾气缭绕,氤氲弥漫。 海拔上千米的塔方地处布拉万高原(BolavcnPlateau,又译为波罗芬高原),以风格各异的瀑布闻名。午餐过后,向导带我们去周边徒步,我们沿着山路时上时下,走过几个瀑布上游的浅滩,穿过一道又一道不同树种的密林。这是一段惬意的路程,并不劳累艰险,热带的暑气丝毫没有侵袭到这里,唯一需注意的是要防蚊。徒步的最后一站Tat Yuang大瀑布的景致绝佳,且有多个视角各异的观景台。瀑布周围青山掩抱,层层叠叠的植被构成了一组绿的交响曲;山峦上方,几只苍鹰在银灰的天幕下如战机一般地盘旋。后来我才知道,越战“胡志明小道”就经过这一带。1959年肩用的这条绕道老挝、柬埔寨通往南方战场的通道,为越共运送了大量的物资,其深深的隐蔽性让美军万番轰炸也无法将之铲除。由此也可想见,要是没有向导,这段徒步绝对是一次无法完成的旅行。那天傍晚,我们穿过咖啡园,踩着夕阳的最后一缕余晖回到了塔方驻地。夜色里,瀑布在山谷中的回响显得格外空灵。 次日晨起,摄影师去林间拍摄。我又走到瀑布对面,阳光这时还没照进山谷,但已把山谷四周镶上了一圈金边,如同一个天然的相框.将瀑布嵌在山谷那澄净的青灰的背景色中。当天,荷兰人科菲(Koffic)在塔方的咖啡园领着我们做了一趟咖啡之旅。科菲自然不是他的本名。据他解释,他幼儿时总喜欢舔舐父母喝过的咖啡杯,于是“科菲”成了他的小名(荷兰语中咖啡即koffie)。他常年在东南亚游历,直至来到了布拉万高原,这里气候凉爽、雨水充沛,生长着全老挝几乎所有的咖啡。于是科菲留下了,他在这里种植、烘焙、采购咖啡,开设咖啡工作坊,与所有前来的人分享他对咖啡的激情。在塔方景区前台一侧,便是他的小咖啡台,上面齐整地摆放着一袋袋咖啡豆,一只只橙色的咖啡杯和大大小小的摩卡壶。至于为什么不用专业咖啡机,他解释道:“那样的话,人们会认为咖啡好喝是因为机器好而不是我的豆子好!”

科菲的咖啡课堂信息颇丰——阿拉比卡(小果咖啡)和罗布斯塔(中果咖啡)的特点和区别,巴松地区咖啡的生长时令及采摘、烘焙的过程,咖啡果皮的回收利用,乃至咖啡包装销售的技巧等,他都娓娓道来,时而插利打诨。在一株咖啡树上,我看到几片布满虫眼的咖啡叶,指给他看。“没错,这里的农民信佛,不杀生,不用农药。我说这样咖啡会减产2():哟,他们觉得无关紧要。我尊重这一点”。

我们一边聊天一边品尝咖啡。科菲说话时总是神采飞扬,肢体语言丰富。我完全可以想见对科菲来说,远离故乡清冷的海平线、干净整饬的运河、人工感十足的郁金香和多少显得有些孤独的风车,此地的一切是多么完美:热带蓬勃繁盛、无拘无束的生命力,高原森林里凉爽的气候,再加上他所热爱的上好的咖啡,夫复何求?他说,他唯一想念荷兰的地方是洗碗机。至于他留下的更直接原因,在他网站上清楚地写着:他爱上了巴松当地一个咖啡大户的女儿,并娶了她。我们的交谈有时被慕名而来询问咖啡工作坊相关信息的游客所打断。科菲喜欢猜测游客来自哪里,准确率很高。有一次,他用波兰语同一位波兰游客对起话来,我难掩惊讶:

“你怎么会说波兰话?”

“我在华沙生活过。”

“那你的老挝话呢?”

“能够问清楚‘你在哪里’。”

与海豚同游

坐在从塔方回巴色的车上,能明显感觉气温一路渐升,这宣示着:我们从咖啡园的世外桃源回归到了真实的热带。

次日清早,坐在一路向南的面包车里,我在明晃的日光中睡着了。醒来时,已到达湄公河畔一个叫纳卡桑(BenNakasang)的村庄。从那里登上小船,十多分钟后,小船穿过一些小岛,在东阔岛(Donkhon)抵岸。自然,这—带就是湄公河的“四千美岛”(siphanDon)了。“这里果真有四千座岛屿?”我随口问。向导一听就咧嘴笑了:“每个人都这么问。”这当然只是个概数,如果算上露出水面的岩石,没准有这么多,不过数目不稳定,雨季—来,大多数的小岛都会被淹在水下。

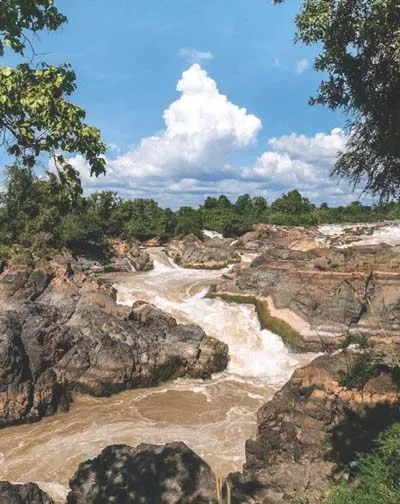

向导带我们走到一家旅店小憩,大约二十分钟后领着我们往达宋帕米(Tat Somphamit)瀑布走去。我们走过废弃的殖民地时代修建的小学校址,路过连接东阔和东德(Don Dct)两岛的小铁路桥,桥的附近摆放着一个锈迹斑斑却不失精巧的蒸汽火车头,但铁轨已不存。这段窄轨铁路是19世纪末法国殖民者为连通湄公河及四千岛的交通而建,运营了约半个世纪,因第二次世界大战爆发而停运,直至2009年,这仍是老挝唯一的一条铁路。沿路有不少殖民地风情的小洋楼,如今多为餐馆和旅舍,一旁闲置的拖拉机和白行车的车轮已半掩在草丛里。强烈的阳光似乎让时间都增加了厚度,一切都显得舒缓,趋于静止。各家房前的猫狗则在骄阳下实实地沉入梦乡,丝毫不在意路人的动静。晒得黝黑、穿着褪色汗衫的当地小孩在投入地奔跑嬉戏,浑然不顾头顶的烈日。渐渐地,烈日下的徒步变成了一次梦游般的体验。远处,黄牛在孤立的云朵般的椰树冠下安静地吃草。沉静的色彩、各异的碑塔把人引向更为五彩缤纷的寺庙。又不知从何时起,椰树丛变成了高大繁密的竹林。同四周繁茂植被相对应的是各种声响,风声、虫鸣、鸟叫混在一起,在充满湿度的空气中显得混沌而迷糊,甚至不能完全确定那是否为幻听。然而,各种声响交织体的背后似有一种浑厚低沉的声音,越来越响。瀑布近了。

目击瀑布的那一刻仍然像大地惊雷,不由分说地把我尚游离在热气中的知觉和模糊的意识一下子震醒。我至今记得那是一种何等的能量:苍劲赤裸的巨石错落、堆叠,万股水流从四面涌来,又向八方奔去,急不择路似的,只求向前翻腾。河岸在脚下颤动,似乎比空气振动得还要剧烈。这持续的撞击和角力让人感觉似乎稍有不慎,这片巨石阵的排布就会出现变局。河岸远处,苍黑的树木和洁白的云团显得格外谨慎、谦卑,一同静观这河流对陆地的撞击和宣泄。

我们在瀑布旁的林荫中听着水声吃午餐,此时任何食物都是佳肴。饭后,步行来到瀑布下游一处浅滩,河水宽阔平静。河对岸是柬埔寨的崇山峻岭。我们穿上救生衣,把随身物品装进防水袋,拖着皮划艇走向水边,沙滩在脚下滚滚发烫。跨上皮艇,还没坐稳,只见岸边走来两位妙龄女郎,用略带法国腔的英语问:“这里能游泳吗?”“当然!”我答道。皮艇已被水流冲走。远远地,两位女郎脱下外衣,露出白得发亮的身体,略带迟疑地浸入水中。

我执桨而划,不介意随波逐流,在水天之间舒缓地旋转。视角如此之低,原本就宽阔的水面愈发显得边界遥远。而在河心,时常会露出一两株或是成排成片的树木,一半树干都淹没在水下,齐整而恭顺地斜向下游方向,换个角度看,它们又似倔强地逆流而上,显得无比坚韧、恒定,如同时间长河中某个时刻的定格;而我们只是了无痕迹地从旁漂过。 在近乎冥想的漂流中,我们的情绪突然被远处水面一个跃动的黑点所搅动。“看到了吗?海豚!”向导朝我们大喊,兴奋得仿佛是第一次所见。我知道湄公河里有海豚,但实在不敢相信自己的运气。要知道,短吻海豚属濒危物种,整个湄公河只有一百多只。据向导说,此流域只剩十余只了。

视线中那一闪而过的黑点,如河心那些看似无根的树木一样,像是在梦境中,随时可能坍塌,几秒钟后,我们再次看到了那个泛着亮光的黑点,以及它在空中划出的那道毋庸置疑的弧线。随着我们的靠近,更多的弧线在我们身边显现,估计有三四只海豚在我周围环游、嬉戏。我看清了它们深灰的脊背、因湿润而显得乌黑的尾鳍、银白的腹部以及喷溅的水花,甚至它们微闭的细眼;我们也听清了它们因欢乐而发出的似哨音般的叫声。再后来,我索性跳入河中,游了会儿泳。是的,在冬季温暖的湄公河里,我同几只短吻海豚游了泳。我想起在河岸沙滩边游泳的两位法国女郎,为她们感到惋惜—一她们并不知道自己错过了什么。

瀑布、漂流、与海豚同泳,对我而言,这一日已足矣。然而,这还不是旅途的终点,面包车又载着我们去了另—处瀑布—一孔恩发芬(Khonephapbcng)瀑布,这是东南亚最大的瀑布。连同上游的达宋帕米瀑布,这个瀑布群延绵相连,总长9.7公里,号称“天下第一宽”。岸边有一个亭台,里面陈列着一截粗壮的树干。原来这是一棵神树(mankikhoth),过去长在瀑布正中的一块巨岩上,可两三年前树倒了,跌进瀑布的激流之中,但树根仍顽强地附着在岩石里。当地人动用直升飞机试图将神树吊起扶正,但未能将其救活。最后,人们将树的主干锯下,运到岸边,修了一座亭台将其供奉其中,四周还安上了电扇和竹帘,让其好好安眠。

时近黄昏,远远地,只见上百只白色的鸟正在水上低飞,做归巢前最后的群舞。有些巨石上长着枝繁叶茂的大树,据说那些树是人类从不曾染指的,也是群鸟最好的栖息之所。那棵如今被供奉在岸边的神树,当年想必是风华卓然的一棵。

骑象寻古迹

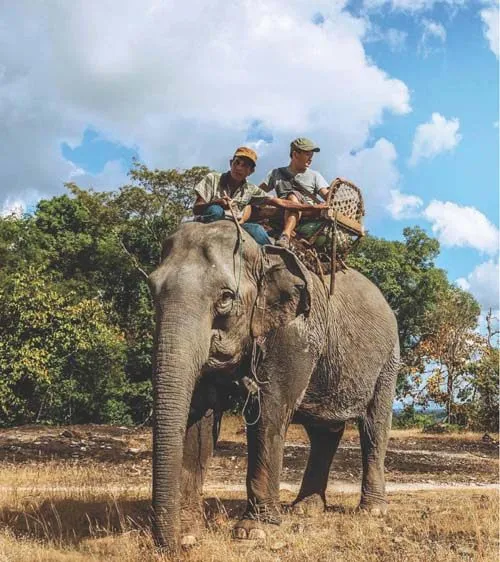

大象载着我们离开这个名叫吉翁的村庄(BanKietNgong),走过长长的田埂,晃着沉重的身躯,沿着缓坡走进夕片国家公园(xePianNationalpark)深处。两旁高大的树木夹道静立,树冠则在头顶会合,相互摩挲。路旁的植被对大象而言无疑是莫大的诱惑,我乘骑的那头很快就走到路边,用长鼻子扯下一把枝叶,卷进嘴里咀嚼,没有再前进的意思。先前在地上牵象的村民唰唰两下就蹿上大象的后颈,发出尖利的、威胁的叫喊,并以手拍脚蹬下达指令,大象才又前行。吉翁村捕象、驯象的历史有上百年了,过去家家有象。捕捉野象时全村老少一齐出动,用火把棍棒将大象逼退到某个角落,那个过程想必也充满了这样尖利的、原始战斗式的呼喊。捉到大象后,村民会用铁链将其拴住,一拴就是一两个月,其间对它进行喂食、驯化,驯服后的大象成为村里的重劳力。但在近一二十年,机器逐渐取代了象劳力,饲养大象是一笔很大的开销,村民只好把一头头大象远销到泰国,象的数量由几十只减少到了六七只。留下的大象如今都是供游客乘骑的,旅游收入成了村里的主要经济来源。

我在象背上一起一伏,约二十分钟后,我们穿过丛林,上了山头。眼前呈现的竟是一片焦土似的平地,只有致密的岩石、金黄的枯草和零星的树木,仿佛瞬间从东南亚穿越到非洲。烈日的光焰旋即如针刺般扎进我们的头皮、双肩和手臂。大象的步履显得愈发沉重,不时地,它将长鼻伸进嘴里吸水,发出马达般的响动,再往后喷溅在自己的头上和身上,藉以散热。山坡的一侧是更高的山坡,另一侧则是绿原和森林,遥无涯际,头顶上,朵朵白云远远地排铺开去,如同战队。在这赤裸、干涸山头的另一端,就是我们的目的地—一普亚撒(Phou ASa)遗址。

大象和村民在树荫下歇息,我们则踩着焦枯的岩石步入遗址。这是一个祭坛似的平地,约一百八十米长,50米宽,四围是扁平石块搭建的矮墙,沿着墙垣每走几步就有一个用同样的石块堆积的两米来高的塔柱,顶上压着—大块平整的石头,看上去像一个个待命的哨岗。而在平地中间,是一座庙宇式建筑的残迹,其间灌木丛生,一株高大的绿树为断壁残垣提供了一小片阴凉。有人认为这里是某位阿速坡(Attapcu)国王的要塞,也有人认为这是古代高棉印度教神庙的石阵。在石柱附近,一块岩石上还刻有一只硕大的佛脚。向导则告诉我们,这里的岩石都是火山岩。难怪它们这般焦黑、紧致,寸草难生。站在石柱旁放眼远眺,连绵的密不透风的原始森林,森林中怀抱着一块油绿的湿地,湿地之外仍是森林,远远地延伸至天边,天际线下能见高山的轮廓。骑象返回村庄,再次穿过那片毫无遮掩、烈日炙烤的山头,大象的步履仍旧沉重。酷日之下,大象干硬粗粝的皮肤如同大地的焦渴。我甚至觉得自己附着在一个移动的星球上,能清楚地感觉到大象的痛楚,就像我能感觉到大地的痛苦。

午饭之后,我们去了附近另一个村庄昂崩(Ngong Bong),当地村民属Taov族,擅木雕。向导说他们祖上生活在森林里,猎食而生,环境自然艰苦凶险。后来他们走出森林,聚居而成村庄。也许是血液里对树木的亲和感,他们做起了木雕,手艺代代相传。拜访了这些走出森林的人的后裔,向导又带我们走进森林,去探访最后一站——高棉时代的拖莫(Tomo,又被称作UoMoung寺庙)遗址。先前那赤裸的火山岩山头——普亚撒遗址犹如天台上的祭品;而拖莫遗址散落在参天的大树下,在泥土、杂草和青苔中试图保留一点儿最后的骄傲。有些石块仍堆砌在一起,形成墙壁和门窗,不知是不是后人重新堆建的。石块多是大块的火山岩,少数还能看清雕琢的纹饰,大多早已风化。湄公河的支流从旁流过,这多少解释了石块是如何运至此处的。考古学家在此处发现了一些有价值的石雕纹饰,却无法拼凑出那份更大的图画;关于这个遗址,一切已再不可考。在这热带王国的密林,多少历史和秘密深埋于其中;然而,人类在这里的一切痕迹,相之于森林的繁密、云朵的蒸腾、河流的激荡、礁石的沉默、海豚的跃动、大象的心跳、阳光永恒的照耀、万物的生长与消亡,总显得如浮光掠影,无足轻重。这里的自然仿佛在提醒我们:地球仍有这样的地方。也许地球只该是这样一个地方。