波罗的海三国志

2015-04-29WilliamCook

世间一切最好的发现总是与人不期而遇。

三年前我去拉脱维亚首都里加时正值

仲夏,里加充满了魅惑,但在烈日之下天气太热实在不适合外出观光。当天工作一结束,我便迫不及待地想逃离此地。闲逛在铺满鹅卵石的街道,我遇到一群穿短裤和夹脚拖的拉脱维亚年轻人正朝火车站走去,便上前打听他们要去哪。年轻人说:“Jurmala(尤尔马拉)。”“尤尔马拉”在拉脱维亚语里指的是海滨。于是我跟随他们一起,来到了平生所见最美的海滩。在犹如屏障般的黑森林的庇护下,沙滩海岸向远处无限延伸。森林蔓延至海边,屋宇掩藏于树丛。在海滩边,我遇见了几名活力四射的德国白行车手。他们从立陶宛出发,打算沿海一路向北骑到爱沙尼亚。“这片海滩有多长?”“一路上全程都是。”他们回答道。在尤尔马拉待上一整天,依然舍不得离开。 波罗的海地区因在地理位置上和北欧芬兰赫尔辛基隔海相望,通常的认知是那里应该既寒冷又荒芜。但实际上,这片海域沿岸温暖宜人,海水平静而柔和。晒太阳的情侣零星点缀在低缓的沙丘间;在浅滩玩耍的孩子溅起高高的水花。我当即决定,找一个时间沿着海岸线白南向北走一图波罗的海三国。从立陶宛启程,途经拉脱维亚,最后到爱沙尼亚。

海滩老城静静走

飞机降落帕兰加(Palanga)郊外机场15分钟后,我就到了Palanga酒店,这间面海的酒店设计十分考究。不到半小时,我便已经站在沙滩上了。眼前这片海滩简直太美了!绵延不断的细白沙滩被平静的波罗的海冲刷得无比纯净,目光所及之处没有一座建筑物,城镇也被树林恰如其分地遮挡。

帕兰加的历史比立陶宛国家史还要丰富。19世纪时,这里曾是红极一时的度假胜地,当时整个国家还在沙皇统治之下;第一次世界大战后,立陶宛独立,帕兰加成为一座迅速发展的新兴城市;继而又在1919年初被斯大林“吞掉”,Palanga酒店在那时变成了样板性的苏维埃度假村,军用机场转为民用,又大又丑的疗养院遍布全城,那些迷人的老别墅就此荒废。幸运的是,1990年立陶宛重获独立,老别墅得到修缮,大塔楼逐渐崩塌褪去——悠闲美妙的帕兰加正在复原。

优雅的晚餐餐厅名叫Zuvine,享用过黄油焗鲜比目鱼,我前往旧码头。这里似乎才是帕兰加人的聚集地:穿连衣裙的漂亮姑娘、以钓来的鱼当晚餐的当地老头儿、乞丐、街头艺人、占卜先生……海滩上,身手矫健的赤膊小伙子正在翻跟头。我踢掉鞋子开始沿着海岸漫步。今天刚到帕兰加时波涛汹涌的海面现在平静得像一片湖水,白皑皑的浪花层层褪去,海水围着我的脚踝聚起了一圈圈涟漪。

第二天一早,我和导游林纳斯驾车沿着库尔斯沙嘴(Curonian Spit)前行,这是一片长达一百公里、宽度仅几公里的沙洲。沙洲全境均为国家公园,其中大部分地区有植被覆盖。左边是个大渴湖,右边则是开阔的波罗的海。我们停靠在耶德库安特(Juoddkrante),这是一座眺望泻湖的洁净小渔村,树林间一条窄道直接通向山林深处。那片山林被当地人称为“女巫山丘”,小道旁陈列着许多气氛阴森的以树干雕刻而成的雕塑,多数都是立陶宛民间传说中的人物。这些雕塑的历史仅能追溯到苏维埃时期,但是民间故事要古老得多。在14世纪末之前,天主教遗产对于立陶宛来说短暂而不重要。

我们驾车穿过松林来到奈达(Nida),一组木板房环绕在小海港周围。裸露的沙丘从森林顶端探出头来,对着大海形成美丽的剪影。海滩上斑驳散落着星星点点的琥珀,就像是一条被摔碎的项链。林纳斯挑拣了六七块放到我手里。海湾另一端现在是俄罗斯的飞地(指在本国境内的隶属另一国的一块领土)加里宁格勒(Kaliningrad),那里之前是德国东普鲁士省的一部分,第二次世界大战后期被斯大林占领直到今天。“没有俄罗斯签证是不能过界的。”林纳斯说。我们开车来到边境,待了一会,又掉头按原路返回。回程途经立陶宛最大的港口克莱佩达(Klaipeda),曾经的普鲁士旧用名为“默默尔(Mcmd)”——在波罗的海国家旅行,总会感觉自己离历史很近。

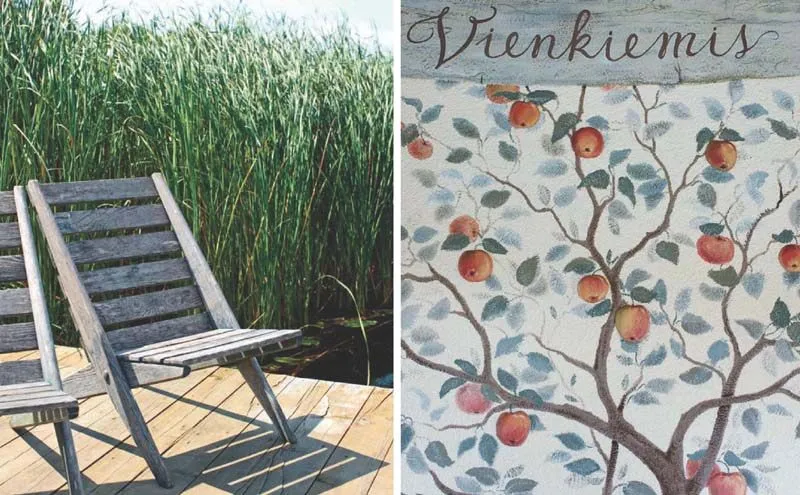

接下来的一天,我们继续开车朝北驶向拉脱维亚边境,途中停留在一处桑拿浴场,林纳斯说这里不一般。这是一间由农庄改建的酒店,古朴优雅,名叫“Vienkicmis。酒店主人是一位精瘦型肌肉男,拥有游乐场拳击手般的面容和身形。他带我们来到河畔小屋,炉火已经点燃,我们脱掉衣服走进去,和里面的两位裸身男子互致问候——裸体,是最坦诚的平等。

白桦树枝燃烧得很快,小屋里温度很高。当热度难以忍耐时,我像当地人一样冲到室外,跃进沁凉碧绿的河水中……桑拿之后的晚餐是美味的德国酸菜汤。那一晚我睡得格外香甜。

海岸小镇个个美

我之前并没有意识到,“尤尔马拉”实际上是一连串城镇的集合,其中BLllduri最俏丽,Maiori最繁华。它们沿海岸排开长达三十多公里。换成其他任何地方,都很容易被单凋排列的高楼大厦搞得审美疲劳,但这里不同,树木繁茂的海滨保护完好,在大片森林的遮蔽下,从海边几乎完全看不到邻近的城镇。

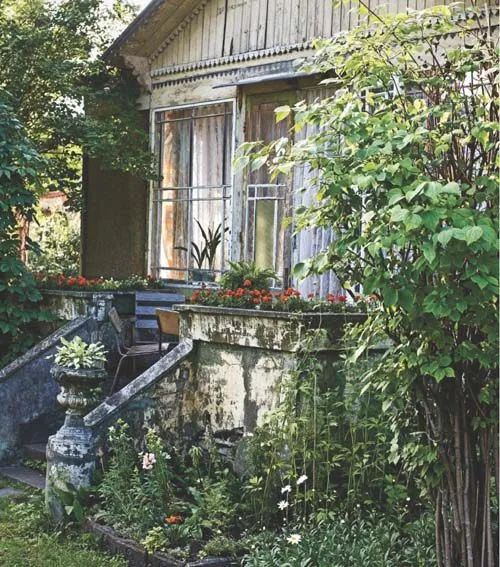

我被那些房子给迷住了。这里确实遗留了一些社会主义风格的庞然大物,还兴建了越来越多的新型公寓,不过大多数建筑都拥有超过百年以上的历史。精美华丽的塔楼和角楼造型完全没有雷同,其中一些已经被修缮,但很多还是显得陈旧破败——黑漆漆的窗户了无生机,花园荒草蔓生,仿佛是鬼故事发生的场地。这同样也是拉脱维亚历史的缩影。第一次世界大战前,这些房子是俄国富豪的度假屋;苏维埃时期,忠心的共产党员会被送来度假……现在的拉脱维亚已是另外的天地,许多别墅都在挂牌出售,这些美轮美奂的老房子,真不知道住在里面会是什么感觉。显然,我并不是唯一这样想的人。“置业拉脱维亚,获得欧盟永居权!”在酒店大堂。我看到这样一则俄英双语的广告。知名拍卖公司苏富比在尤尔马拉设有房地产代理机构,临街商铺的橱窗里钟表显示着伦敦、莫斯科和基辅的时间。

在尤尔马拉最后一个主要城镇Dubulti以西,有大面积的森林和草甸,但海滩并没有就此消失。“在拉脱维亚,每隔约一百米你就会看到一只鹤。”我的拉脱维亚朋友埃德盖斯说道。的确如此,我们前面正好就有一只,此时的它正忙着在电线杆上筑巢。在一个名叫lapmczcicms的渔村,我们从路边摊位上买了鲱鱼和腌黄瓜。波罗的海国家的食物大多以烟熏或腌制为主,我们坐在沙丘上用手拿着吃了起来。和立陶宛人一样,拉脱维亚人的爱国情绪同样炙热,此时屋外那面降半旗的装饰有黑色旗布的国旗正在飘扬,那是用来纪念苏维埃统治时期无数被流放到西伯利亚的拉脱维亚人的。“我的爷爷死在了西伯利亚。”埃德盖斯的女朋友维斯玛一字一句地说道。

海滨渔村慢慢来

“慢生活来了。”埃德盖斯的朋友乌吉斯说。此时的我们已经离开拉脱维亚前往爱沙尼亚的度假区Parnu。刚过了边境,我便立刻明白了他话里的意思,这里的地形地貌看上去与拉脱维亚区别不大,依旧是绵延数公里的茂密森林。我从未看过这么多树,城市群落变小了,也更安静了。人们仿佛住在格林童话《韩塞尔与葛雷特》(Hansel and Gretel)的糖果屋里,每一家都和邻居隔得很远。熙熙攘攘的首都塔林之外,相当于瑞士国土面积的Parnu县人口不过万人。爱沙尼亚人是孤僻的——至少,邻国拉脱维亚人民是这样认为的。

这么多未经破坏的乡村美景让我更加期待会有个清静之地,但是Parnu活跃热闹。这里的海滩不如尤尔马拉和帕兰加漂亮,但是有风,因此玩帆板冲浪更合适。小城本身魅力十足,街道上的建筑反映了过去几百年来的历史变化与进程。

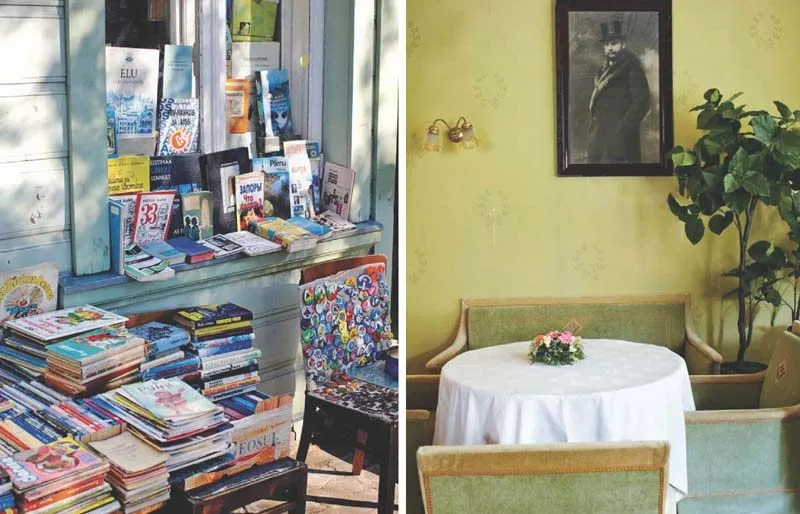

我在AmmcndcVilla住下,这间酒店同时还是一个小型的新艺术博物馆。1905年,一位德国商人为了举办女儿的婚礼而修建了这里。爱沙尼亚独立后,这里得到了煞费苦心的重建。每一间客房都不相同,摆满了珍贵的古董家具。我原以为这是苏维埃水泥大楼汪洋中幸存的一片绿洲,后来才发现小城到处都是珍宝:包豪斯、青年风格派、装饰主义……我在一家名叫“Supclsaksad”的复古时髦的咖啡馆点了咖啡和蛋糕,这里的女侍者穿着粉色礼服,墙上挂着的照片已有些褪色,但依旧记录着两次世界战争之间Parnu的光辉岁月。

我的波罗的海之旅的终点在爱沙尼亚穆胡岛(Muhu)。这里虽然和大陆仅有一小段轮渡的距离,却感觉像另一个世界。冷战期间,它是管制禁区,当地人出入这里受限,对外国人则完全关闭。鉴于这些人为阻碍,穆胡岛直到今日仍鲜有人问津,成为一片真正的世间净土。在这里,我之前一路跟随的沙滩海岸缩小为沼泽水湾,柔和的绿色与灰色组成的海景简直就是水彩画家的梦想,漂砾岩块散落在这幅风景画里,遗留白地球最后的冰河时期。“它们被称为旅行的石头。”向导艾弗告诉我。穆胡岛的一切步调都很慢,这些石头也不例外。

我入住的PadasteManor是一座位于穆胡岛南岸的普鲁士城堡。自中世纪起,它的日耳曼主人便开始在此耕种务农,1919年,被布尔什维克派驱逐;1990年苏联解体时,此地已经是一片废墟。荷兰商人马丁布罗伊尔(Martin Breruer)与穆胡岛本地家族的年轻政治家伊姆雷索埃尔(ImeSooaal)合作努力重建后,这里已改头换面,酒店的装饰时髦却毫不夸张,当晚的餐食也表现出与房宅一般的气质:低调而精致。大厨彼得彼何尔(Peeter pihel)每天都会在酒店周围寻找野生的天然香料与菌菇,“生长得越慢,味道才会越妙”——这就是他的美食哲学。

清晨时分,我早早醒来,一个人去海边游泳,海水沉默寂静,耳畔只有鸟鸣声。随后,布罗伊尔开车载我向北海岸驶去,我们打算和渔民一起出海。搭乘的小船看起来就像是交通博物馆里展出的文物,但航海性能完好。我们很快便驶向了大海,一会儿工夫,我们的船底便开始不断被鲱鱼拍打,它们银色的尾巴在阳光中猛烈地摆动着,地平线上还有更多的岛屿,我意犹未尽,可惜已经到了要返航的时刻。