上海变形记

2015-04-29韩博

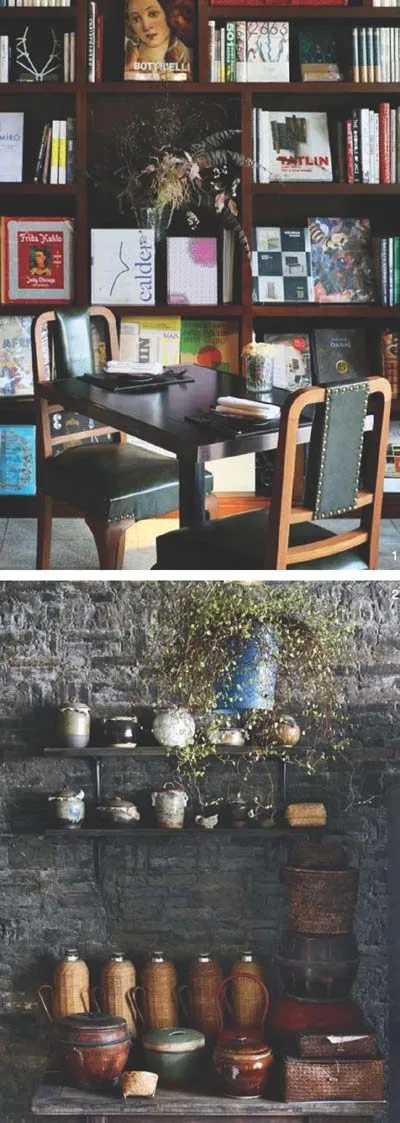

“我想去看看特别的地方。”中岛京子对我说。这位日本小说家此次专为写作一篇上海故事而来。我建议她去城市山民(UrbanTribe)看看,在草木丛生的院子里喝个下午茶。那儿离安福路不远,在复兴西路,属于20世纪前半叶“法租界”的核心地带。那一区域深受欧洲文化浸染,因其屋舍美丽,梧桐掩映,街巷宜于步行,被本地人视作城市气质的真正象征。我说的那处小院本是多户居民共用的杂院,活生生被城市山民的创办人之一高平周旋打理成竹影扶摇的饮茶去处,闹中取静,白成一统。

跨越时间

沿着与复兴西路交叉的武康路再向南,至淮海西路等五条道路的交汇口,会看到一座融合英、法、意及中欧风格的三角型建筑,战舰般巍峨,粗看外观,很像是小号的纽约“熨斗大楼”。这座“海派”建筑被本地人称作“武康大楼”,本名是诺曼底公寓。作为上海最早的外廊式高级公寓,其早期住户多为公司管理人员,解放后则寓居一批著名文艺界人士,比如赵丹、郑君里、吴茵、秦怡等。新世纪迄今,公寓摇身变为天价住宅。

诺曼底公寓由匈牙利建筑师邬达克设计,这位几乎没有在主流建筑史上留下姓名的欧洲流亡者,竟为上海留下近五十座建筑,其中既包括沐恩堂、大光明戏院、国际饭店等城市地标,也包括孙科住宅、吴同文住宅、何东住宅等私人空间。邬达克本是逃脱自俄罗斯战场的匈牙利中尉,1918年,拖着伤腿、不名一文且因奥匈帝国瓦解而失去国籍的他,来到上海这座当时唯一一个任何人都不需要身份证明文件便可居留、开业的城市。邬达克在此重获新生,甚至迅速成为上海转型最为敏感的阐释者之一。他就像一位魔术师,在不同时期表现了英国式、美国式、法国式、德国式、意大利式和西班牙式的建筑风格,为上海留下了新古典主义、哥特复兴、殖民地风格、折衷主义、表现主义、装饰艺术派以及现代风格的不同建筑。

就像大多数来到这座城市的移民一样,邬达克并不真正热爱上海,创作多出于商业目的,五花八门、扑朔迷离的设计多是复制、融汇大西洋两岸的经典案例,而在现代美学和技术创新领域的尝试极为有限。不过,就单体建筑而言,他的设计仍颇为动人,比如巨鹿路上的刘吉生住宅与哈密路、可乐路路口的息焉堂。前者是由围墙环绕的别墅和花园组成的秘密世界,拥有饰以艾奥尼克石柱的双层门廊,以及蝴蝶形喷泉中的普绪赫雕像;后者则是这位流亡者在上海设计的第七座建筑,位处上海西部一条小河新泾港的西侧。那是拜占庭与哥特风格混合的教堂,由一座主楼和一座塔楼组成,二者各有一个十字架,彼此高低错落。主楼屋顶下密布的尖券,以及顶天立地嵌在教堂主体上的尖券大窗,与四方柱形塔楼上部每面三扇狭长的小窗,形成一种富有韵律的“对位”关系。而黄色墙体装饰的鱼鳞纹饰和绿色曲波形屋顶,则于内在意象层面呼应着新泾港与白己的支流形成的美妙河湾。

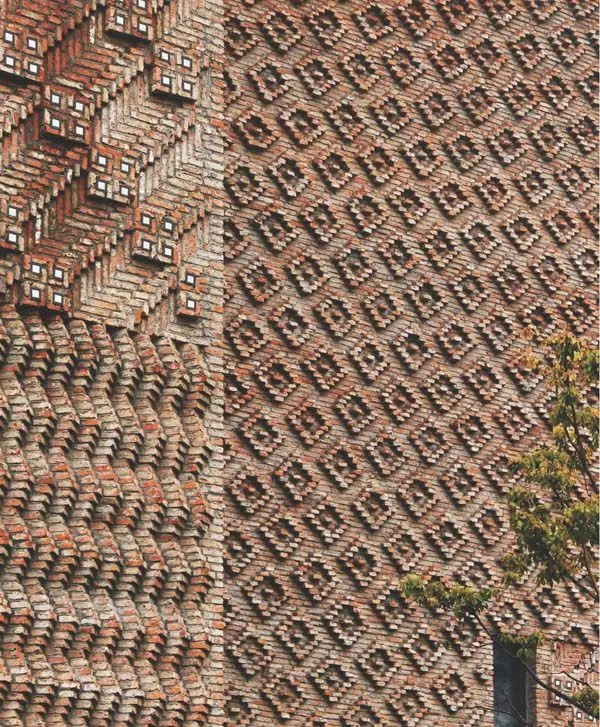

刘吉生住宅已被作家协会占据,当年阻隔黑帮和武装分子的围墙现在依然阻隔贸然的闯入者。息焉堂则引得一些年轻人专程跑到那个相对偏僻的地方去看夕阳。实际上,五方杂处、人口混杂时期留下的那些“海派”建筑遗产,早就成了上海年轻人“微旅行”的目的地。比如今天被称作“1933老场坊”的原上海工部局宰牲场,远在尚未被开发为创意园区的十年之前,即是摄影师路遥和他那些二十岁出头的小伙伴们进行“城市探险”的所在。正是在他们的宝丽来照片里,我第一次见到了那座昔日远东最大的牲畜屠宰场和它巴西利卡式风格与“天圆地方”的中国式结构的混搭,以及那些近乎超现实主义的伞形柱、廊桥、旋梯与牛道。

当我第一次见到改造后的“1933老场坊”,心底竟涌起一股委屈:完整宏大的室内空间被分隔成小块,以适应商业店铺的需求——我期待的是一幅乔治德契里柯的诡秘寓言,拿到手的却是一叠打发游客的风情明信片。尽管如此,仍有许多人来到这里,只为看看那些灌注于20世纪30年代的混凝土空间,感受一下那些来自英国工程设计而非“冤魂轮回”(尽管浪漫的解读方式更愿意倾向后者)的阴凉气息——所有墙体厚约半米,两层墙壁之间中空,利用物理原理实现温度控制,炎炎夏日亦可维持清凉温度。那是一个更早、更酷版本的“安藤忠雄”。

推倒与重来

进入2014年秋季,以西岸艺术博览会为代表的大型展事层出不穷,许多周边城市的年轻人便凭借高铁或白驾之便,周末专程前来,借艺术乘兴一游。20年前,我曾在一个名为《猿》的地下室画展的展前研讨会上见过周铁海,这位日后的西岸艺术博览会主办者当时只是骑着一辆助动车的“屌丝”。即便到了2000年,丁乙和张恩利的工作室以及香格纳画廊依然是地产开发商随意驱逐的对象。他们不得不放弃了苏州河边杜月笙兴建的一处仓库,看着那座历史遗产被推成一片废墟,转而迁入莫干山路的“M50”)”艺术区。

曾在瑞士赫尔佐格与德梅隆建筑事务所工作的陈旭东,在完成北京奥运会主会场鸟巢的环境设计后来到上海,入驻M150),设立自己的建筑事务所——德默营造(Datrans)。这位先后毕业于同济大学和柏林工大建筑系的西安人,不仅见证了这处最著名艺术园区最兴盛的十年,还对其提出了更新改造的整体方案。那个方案颇受国际建筑规划界青睐,却无法得以实施,至少无法全面实施——房租价格早已飞升,大众游客和婚纱摄影团队就像甩也甩不掉的口香糖,如此火爆的地方,产权方怎会觉得还有改造的必要?

艺术区的确是都市旅行的更好选择,相较传统景点,它们展现的是城市文化的“此刻”。但为了逃离过度热情的干扰,艺术家们不得不另辟工作室。M150的陈墙和曲丰国等抽象艺术家搬去了位于宝山高境的红坊艺术设计中心。那里曾是中国民族纺织工业发轫之地,始建于1919年,成排的巨大厂房外立面多有装饰艺术风格纹饰,高挑的内部空间则适于巨幅画作。不过,陈墙并未真正放弃M50,他最初在那里租下的画室,摇身一变,成为203艺术空间,不定期推出具有国际视野的展览。

M50所属的苏州河畔拥有大量工作室,而在黄浦江畔,尤其是在被重新命名为“西岸”的徐汇区段,则出现了包括余德耀美术馆、龙美术馆西岸馆在内的艺术馆群落。2014年上海双年展的举办地——被俗称为“大烟囱”的上海当代艺术博物馆,其前身为一座火电厂,曾是世博会时期的重要场馆,开幕之后已推出一系列形成社会话题的展览,比如蔡国强的彩色爆炸。

在新近崛起的艺术空间中,我个人格外偏爱位于虎丘路20号的外滩美术馆,一来其策展的学术立场远胜于其他民营美术馆,二来其历史空间留存完好。这幢建筑的前身是建成于1932年的亚洲文会大楼,它被视作中西学术文化交流的重要历史见证,也是近代中国最早向社会开放的一座博物馆,曾在半个多世纪的时间里,与大英博物馆、纽约大都会博物馆、法国吉美博物馆等建立起广泛的交流合作关系。1952年,亚洲文会停办之时,其多年积累的20328件自然标本、6.663件历史文物和艺术藏品分别构成了今天上海自然博物馆、上海博物馆的典藏基础,其图书馆收藏的14000余册中西文图书并入徐家汇的天主教藏书楼,成为上海图书馆的特藏。

我喜欢带一本书去外滩美术馆,看完展览,可以去顶楼喝一杯随门票赠送的咖啡,虚度整个下午。美术馆所属区域,如今被称作“外滩源”。所谓外滩源,即黄浦江与苏州河交汇之地,东起黄浦江、西至四川中路、北抵苏州河、南面滇池路,是上海开埠历史的起点——现代上海始于外滩,外滩则始于外滩源。这一区域内存有建于1920年至1936年间的各式近代西洋风格建筑,仅被认定为优秀历史建筑的便有15幢。而且这一区域开发较晚,多有失败案例于前,因而“修旧更如旧”,且比新天地一类去处更显智性。

目前可资步行的外滩源一期区域,由圆明园路、北京东路、虎丘路和南苏州路围合而成,包括光陆大戏院、真光大楼、广学大楼、兰心大楼、女青年会大楼、安培洋行、亚洲文会大楼七幢优秀历史建筑。去年秋季的上海廿一当代艺术博览会便设址于此,还在一众大厦的底层开出了艺术品的游击店铺。

百达翡丽这一来自瑞士的国际奢侈时计品牌翘楚也格外青睐这一区域。2012年开幕的百达翡丽源邸便择址于旧日的英国驻沪总领事馆官邸,这是欧洲钟表品牌在中国开设的最高级场所。值得一提的是,中国“新工笔”代表人物徐累的画作就张悬在源邸二楼沙龙的墙壁上,与来自日内瓦的传统钟表艺术形成了有趣的对照。百达翡丽源邸所处的那座花园地下有一座精品酒窖,可以品尝到上好的威士忌。而不远处,每到冬天就会出现全上海独一无二的室外真冰溜冰场。虽然很少有人上去尝试,但那个装置艺术般的存在的确暗示着一种纽约式的生活。满载荣光的昔日与不拘一格的今天总在这座城市相遇。

蹊径通幽

早在十几年前,但凡国中文艺青年突袭上海,总会向我提出中岛京子式的请求:我想去看看特别的地方。我的推荐是:龙华烈士陵园。我会将他们引至那个松柏成行、阴风阵阵的所在,带他们看看民国文人的牢房,看看苏联风格的雕塑,地广人稀,宾主尽欢。龙华烈士陵园当然不同于巴黎那几个先贤祠似的墓地,它其实没什么可看的。我当时的想法不过是为了让那些刚刚造访过外滩、南京东路和城隍庙的朋友们能有个清静的地方,松上一口气。 今天,如果想看特别的地方,选择多了一些。比如,可以先去杨浦区大学路吃个午餐,那是这两年来新兴的热门街区,拥有一众国际风格的餐厅;然后,在五角场周边看看那些“中国古典复兴”建筑,那是邬达克之外的另一个20世纪前半叶的上海。五角场国定路上曾有一家名为“一天”的咖啡馆,十年前以人文著称,后被音乐人陈硕接手,迁往泰康路。陈硕一度去了大理,娶妻生子,再回到上海,在长寿公园开出“云采”咖啡,那里有着波西米亚的气氛和品质极好的演出。类似的特别去处在上海为数不少,尤其在餐饮领域,比如藏有诸多欧洲极品葡萄酒的小黑酒窖、宝山万达金街348号的地道重庆火锅以及位处永康路襄阳路口的墨西哥餐厅翻Lucllador,后者菜式地道,龙舌兰酒很棒,还可以借着二层窗口俯瞰梧桐树掩映的街区。

我偶尔也会开车前往地处青浦中南的朱家角,通常黄昏出发,日落前抵达,彼时游人退潮,旅游纪念品商店纷纷合拢门板或拉下卷帘——这是享用朱家角的最佳时机。旅游大巴不仅拉走了观光客,也仿佛拉走了整个现代社会,这处距离市中心不足五十公里的枕水古镇重返静谧。那种静谧肯定无法与三国时期初成村落的静谧相比,但至少与明万历年间正式建镇之后的静谧相去不远,那是未经进化论和工业革命推动的传统世界的静谧。

在江南地区最大的五孔大石桥—放生桥边随便拣一处酒家,便可以品尝来白静谧世界的食物。我不愿宣称这里的食材有多好,但与之相比,平素里咽下肚子里的货色更像是塑料制品。除了味觉,其他的感官也因静谧而敞开。夜之黑稠,星之闪抖,风之流动,人声之如银针坠地,皆从活生生的静谧中走出。许多热衷文艺的年轻人因此选择栖息于此,比如开有草堂客栈的洪涛,以及他的一众朋友。摄影家尔冬强一度在朱家角设有茶楼,记录口述历史。贾布策划的艺术节也是一年一度,当代艺术与课植园、城隍庙、园津禅院、童天和药号、放生桥、北大街、大清邮局等历史遗迹构成了一种对话。

中岛京子告诉我,她在城市山民的小院里找到了那个短篇小说的感觉。如果她下次要写一个中篇,也许可以试试入夜后的朱家角。