巴库 风火之城

2015-04-29

“来喝一杯本地传统茶。”一个男人用阿塞拜疆语招呼着我——或者说,至少我认为他是这个意思。他坐在街边一处摆放着茶具的临时桌位上,用手示意着我们。他的朋友站起身来清理了一下椅子。Xetai Prosp火道两旁有着许多间DIY小店。不远处一辆巴士刚刚进站,喧闹的乘客鱼贯而出。我们坐定,像他们一样在被称为“Armudu”的梨型玻璃杯里加了两块方糖,深红色的茶香甜适口。就这样,在暖和的阳光下,我们愉快地交谈着,他们说阿塞拜疆话,我们讲英语。

我们抵达巴库的第一天便已经体验到了两卣年前让大仲马也折服的阿塞拜疆式好客。巴库被誉为“东方巴黎”,是阿塞拜疆这座“黑金”石油王国历史最久的城市。1846年,阿塞拜疆成功开采了世界上第一口油井。直至20世纪初期,巴库出产的原油占世界石油供应的一半还多,城市也一直在不断扩张。

虽然没必要大惊小怪,但在前一晚抵达巴库时,我还是惊讶丁这里迷人的欧式风情。海岸区的滨海公园搭配上灯火通明的豪华酒店,颇有点儿戛纳和尼斯的韵味。

风之城

巴库是一座“风之城”。天气会在一天之内骤变,早上出门时,天色还是灰蒙蒙的,正午便让位给明媚的阳光,此时的天空湛蓝得仿佛一片汪洋。

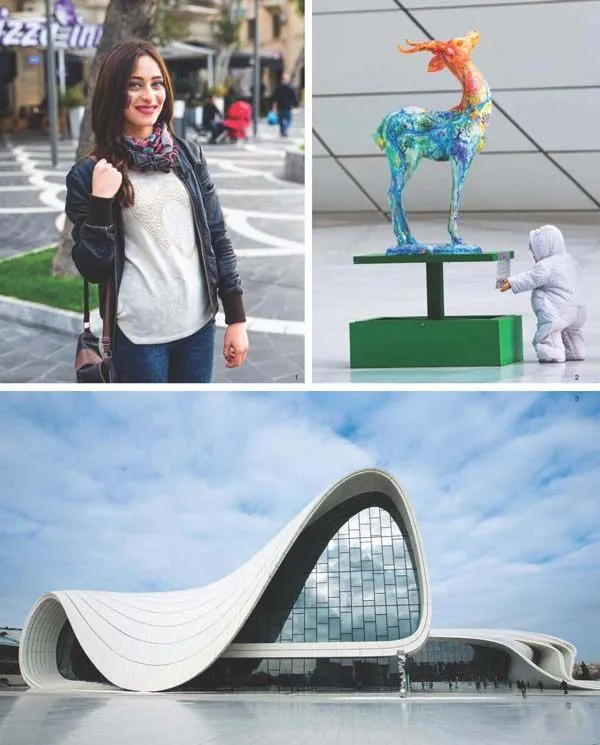

第二天清晨,空气中还透着一丝凉意。城市掀开了面纱,渐渐显露出其十厚的亚洲文化遗产。清真寺在呼唤着虔诚的祈祷者。人流稠密的古城散发着蜜色的光辉,各家各户的阳台上挂晒着自家的地毯。在Neftchi和niyaz街道漫步,能看到许多宏伟建筑都装饰有穹顶转角和伊斯兰纹样。我们首先参观了巴库最新潮的地标之一——盖达尔阿利耶夫中心(The Heydar Aliyev Cen)扎哈·哈迪( ZahaHadid)的设计依旧带有自己的个人风格,巨型白色建筑体上下左右没有一根直线,台阶上安装了一组雕塑——五颜六色的大蜡烛上包裹着美国、德国、法国、中国和英国的国旗。艺术中心以阿塞拜疆的建国总统盖达尔阿利耶夫(Heydar Aliye的名字命名,并设有一间画廊以示纪念。临时特展陈列着一系列国际艺术家的作品。

看上去,阿利耶夫中心就像是与之对抗的庞大白色沙丘。数百名大学生此时正聚拢在艺术中心门前的台阶上裹着阿塞拜疆国旗互相拍照。火焰塔就像为我们指路的路标——三座摩天大楼的设计好似整座城市的手臂,巍然地坐落丁山顶俯瞰古城,并在阳光下闪闪发亮,燃起我们的好奇心。

和本地人喝完茶后,我们朝巴库火车站走去——这幢新艺术主义风格的建筑物落成丁石油业腾飞时期(1985-1920)。许多老建筑上悬伸出来附加的阳台,其锈迹斑斑的铁艺支撑件令人担忧。一位年轻的母亲和她的宝贝站在桑树荫蔽的阳台上向我们招手。狭窄的街巷里车来车往,行人穿梭其中。学校刚刚放学,三五成群的孩子背着双肩包,吵吵嚷嚷地走在街上,其中儿个还跟我们练起了英语口语。长长的街道沿着向上的山路直抵老巴库,这个区域星罗密布着迷宫般的大小街巷,还有带有拱形门廊的石灰岩洋房。在一些老旧的街区里,工人们正努力拆除着老房子,以便给即将到来的新项曰腾出地方——这和中国有点儿相像。但身着长裙和头巾的年长女士对这一切都浑然不觉。她们慵懒地在阳光里漫步,摆动着手中装有糖果的小袋子,仿佛早已被时间遗忘。

阿塞拜疆人大多信奉什叶派伊斯兰教。著名的塔扎皮尔清真寺(Taza Pir Mosque1905-1914高高耸立在山顶,这是巴库最大、最壮丽的清真寺。与城市里许多历史古迹一样,这座清真寺也曾经历过修复,镀金的装饰也许过丁浮夸。

进入女性礼拜堂之前,我脱掉鞋子,周围巾把头裹住。室内地板铺满毯子,我走进去时,倚靠墙壁安静坐着的妇人抬起了头,她邀请我在地毯上落座,打开放在她膝头的《古兰经》,带着我开始阅读。之后,她送给我一袋面包,把手放在胸口行礼致意。走出礼拜堂时,午后的日光明亮义温暖,我能清楚地望到山脚下的里海。

旭日之门

早在很久之前,阿塞拜疆人便对火充满崇拜,他们相信火代表着地球上最神圣的光辉——太阳。许多东方国家将阿布西隆视为从里海东部升起的“光明(太阳)之地”,而巴库被称为“旭日之门”。

温斯顿丘吉尔曾经说过,“假如把石油比作皇后,那么巴库就是她的王冠”。镶嵌在巴库这顶王冠上的宝石就是古城Ichari Shahar。作为联合国教科文组织的世界文化遗产,IchariShahai’建造于12世纪,大部分曾经守护城内贵族家庭的老城墙现在保存完好。东南角上的少女塔(Gvz Galasv)是一座石制纪念碑,建于公元前七世纪早期。学者们推测,该塔曾是一座用来研究太阳运动的古老天文台。

圆柱型的少女塔描绘了八个故事,一种在阿塞拜疆十分普遍的图案,象征着太阳与火焰。我们爬上一串旋转石楼梯到达屋顶。美妙的城市全景即刻在眼前呈现,处处洋溢着兼收并蓄的活力:中世纪遗迹、伊斯兰宗教建筑、欧洲新艺术主义、苏维埃现实主义混搭着现代化摩天大楼——一切都俨然成为一种无中心的ad-hoc网络式时尚。

我们在交错纵横的大街小巷里漫步。与博物馆不同,古城里每天都上演着活生生的平凡日子:一扇扇窗户透出的黄色光晕点亮了窄巷,家家户户正在烹饪美味的晚餐,靠近城门附近的餐馆在为晚上的客人忙碌着……

四季酒店的礼宾设法为我们在少女塔附近的MugamClub保留了订位。餐厅精心布置的长桌被安放在曾经的堡垒处,其中一桌有讲英语的二十多个外国年轻人,还有一桌说俄语的商人全部正襟危坐、面容冷漠。我们点了Dolima(大米羊肉菜叶包)、Kcbab(阿拉伯烤牛肉)和Pilaf(核桃鸡肉饭),每一样都非常可口,而且出乎意料得精致。阿塞拜疆茶配搭着的现场演出,女舞者身穿璀璨的绿色长裙,男舞者全身纯黑,两人你来我往、试探交锋,沉重的跺脚声中火光飞舞四溅。男乐手闭着眼睛弹奏一种叫作“Kamanchch”的弦乐器,为一名演唱情歌的歌手伴奏——这便是古城的夜晚。

回到酒店房间时天色已经不早,等待我的依然是四季酒店精心挑选的音乐和果仁蜜饼。酒店经理已经热情地为我准备了满盘子的烤坚果、奶酪和一瓶本地产麝香葡萄酒。

电话响了,是摄影师打来的。“我们该怎么做?我可是一口都吃不下了。”他笑着说。

“时间还早。”我回答。

火焰大地

在阿塞拜疆语里,这个国家名字的含义是“火焰大地”。丰富的石油储量让火焰从地面喷射而出。这把火也为当地食物增加了热力,催生出强烈而丰盛的味觉体验。

即便上午才刚刚开始,古城的茶室和浴室就都已经挂出招牌开门纳客了。一片公共广场上,男人们正像往常一样玩着Nard--种使用木块和骰子的棋盘游戏。我们沿着弯曲的山路爬到了位于山顶的希尔万沙宫殿(Shirvanshah'sPalace)。宫殿建造于巴库被宣告成为首都的15世纪。建筑群落包含住宅、国家议事厅、希尔万沙陵墓及一座清真寺。穿过穹顶的入口,进入住宅区,国王及家人曾居住在最上面的楼层,遗憾的是保留下来的古董物件不多。希尔万沙的财产宝物在1501年萨法维王朝(SafavidEmpire)占领巴库期间被掠夺一空,之后萨法维王朝被奥斯曼人打败,财物被转移至了伊斯坦布尔的托普卡帕故宫(Topkapi Saravi)。那处沐浴着阳光的花园让人很惊喜,一座很小的清真寺就隐藏在桑树背后,花园墙壁上悬挂着一些石刻残片。据说,它们是从里海的一座堡垒遗迹里抢救出来的。

出沙马哈门(Shamaha Gate),离开古城。现代感的巴库立即包围了我们。谢尔大巴扎(Shcrg Bazaar)是一座拥有穹顶天花板的室内市场。交易大厅里遍布着水果、肉类、奶酪、坚果和香料等摊位。主厅的明显位置摆放着石榴——阿塞拜疆的国果。一位男摊主正用手动压榨机制作石榴汁,摊贩们你争我抢地展示着自家水果有多新鲜、香料的味道有多浓郁,我们的书包被免费赠送的苹果、梨子和石榴填满。一对兄弟还慷慨地和我分享了他们的午餐——那绝对是我吃过的最美味的平板面包。

阿塞拜疆菜是最活力四射的料理之一。当地最受欢迎的餐厅Nargiz位于喷泉广场——巴库市中心的步行购物街区。餐厅藏在地下,看起来就像是石墙林立的地底堡垒要塞。这座在墙上挂着阿塞拜疆毛毯和兵刃的快乐堡垒充满孩子的笑声和生日歌。餐食的价格并不会令人咋舌。我们享用了新鲜的蔬菜香草沙拉、阿拉伯茄子烤肉串和Bughlma---这是一道以番茄、胡椒、洋葱和香草调味的慢炖小牛肉,再加上一大罐可口的本地杂烩水果,这顿晚餐还不到20欧元。 喷泉广场的夜晚充满了人潮与音乐。我们散步去了12世纪伟大波斯诗人纳兹米(Molla Bilal IbnYUSUp nazimi)的纪念碑,之后沿着古城的外墙,来到滨海区,许多年轻人正在这里散步,发光的路灯看起来像一串珍珠。一艘油轮正驶离港口,缓缓融入了星光闪耀的里海之夜。1878年,世界上第一艘油轮“琐罗亚斯德号”( Zoroaster)正是从这个港口起航的,这也正式开肩了巴库石油业的腾飞时代。不久,全球最富有的人陆续来了——诺贝尔兄弟、罗斯柴尔德家族、洛克菲勒家族……原油似乎遍地都是,藏在地下熊熊燃烧。

火之神殿

永恒之火在公元前六世纪已在此地燃起,但到了20世纪初期,过度开采终于导致天然气耗尽。现在Atashgah祭台上的火焰是从巴库传输过来的天然气点燃的。

燃烧不熄的火焰同样吸引了朝圣者,甚至有从印度赶来的礼拜者。建于17世纪的Atasligah庙宇(也被称为“火之神殿”)曾供来此朝圣和礼拜的人留宿。这座庙宇坐落在距离巴库30分钟车程的Surkhai。这里的人们生活简单,公交巴士和拖拉机是他们最常用的交通工具,路上几乎没有汽车,更不用提巴库街道上跑来跑去的那些常见的豪华轿车了。

Atasligah看起来新极了。它在2013年重建。19世纪时,火之神殿已经声名在外。我们的向导萨义德指着庙宇入口上的一间屋子说:“诺贝尔兄弟、大仲马和沙皇亚历山大三世都曾住在那里。”像许多同辈一样,萨义德也很乐于见到俄罗斯在这里的影响力日渐消退。白1991年国家独立开始,阿塞拜疆便一直努力摆脱苏维埃时期的影响。

告别了萨义德,我们前往Azer Ilme,这是一家位于北巴库安静街区的毛毯加工厂。留着大刘海的年轻当地女孩图瑞尔带我们参观。“我们只使用纯天然染色剂”。她指向架子上那些盛满树叶、昆虫和坚果碎的瓶子。水温从40℃开始升高,染色的程度也随之逐渐加深。最终,加入盐和醋来稳定色彩;之后的羊毛和蚕丝会悬挂晾晒三四十天。

毛毯编织厂的织毯工清一色是女性,她们用钩针把毛线打结,再切断零碎的线头一一动作熟练,速度惊人。图瑞尔告诉我,一平方米毛毯需要一名熟练工人工作至少15天才能完成。如果是蚕丝毯的话,则最少要25天。“所以,手工地毯的价格才这么贵”。

我们要搭地铁返回巴库城中。建于苏维埃时期的巴库地铁站里没有任何英文标志,一名叫安瓦的医学院学生帮我们买好了车票,又陪我们走到站台。他想成为一名护士,为2015年巴库欧洲运动会服务。“也许到时候我还能遇到你们!”ipod耳机搭在他年轻的肩头,他露出大大的笑容。

老城的河道里,一艘贡多拉载着我们前往火焰塔。1904年,一名刚搬到巴库的格鲁吉亚年轻人也许也曾站在火焰塔前望着油轮驶出海湾,他叫作Ioscb.Jughashvili广为世人所知的名字是约瑟夫斯大林。将近四十年之后,第二次世界大战让巴库的石油再次变得至关重要。“除非我们能得到巴库的石油,否则就将输掉这场战役。”希特勒在1942年九月说,他还策划了一场攻击计划夺取巴库。为了讨好希特勒,他的将领们特意奉上一个巴库地区形状的生日蛋糕。所幸,历史自有其他打算,纳粹军队从未抵达这座城市。此时的太阳慢慢落下,一群大学生和我们在贡多拉里说着闲话,里海的微光逐渐化为粉末融入无边星空。