探寻霞云岭蝙蝠洞

2015-04-29肖诗白

周围的空气异常干燥,我总觉得有要发烧的感觉,嘴唇开始干裂,嗓子也觉得肿胀。我掏出水壶,探险队成员每人都喝了一小口。黑暗中除了几道头灯的光柱,就是散落在各处的巨大碎石,还没有发现任何生命的迹象。我们用红色的尼龙绳做好路线的标记,如果迷路了,还可以有后退的余地。

北京房山区的霞云岭乡位于太行山山脉的北部边沿,群山中至今流传着许多关于蝙蝠的神奇传说。为了搜寻未知的蝙蝠种群,中国科学院年轻的动物学博士马杰来到这里。出乎意料的是,一连好几天,考察队翻山越岭,别说是新物种,就连平时常见的蝙蝠也难得见到。为何自然环境如此有利的山区,蝙蝠的种群竟如此稀少?考察结束,在当地老乡家中,他却偶然听说了一个神秘的洞穴。根据当地一个姓牛的村民描述,那是一个异常恐怖的地方,洞穴中不仅险象环生,而且蝙蝠的数目多到令人恐惧的地步。后来中国科学院动物研究所在这里开展了蝙蝠调查的科研项目,不时有一些胆大心细的科学家进洞寻找蝙蝠。

曾经在这里研究蝙蝠的张劲硕博士这样告诉我,这个洞穴其实一直都很活跃,小范围的坍塌一直在继续,如果北京地区的地质出现一点变化,就可能造成严重的坍塌,把所有在洞内的队员变成化石。

6人组成的探险队中,我与张耳的行进速度很快,远远将其他队员甩在后面。休息后继续前进,前路是一堆非常难走的落石,这些落石是从洞穴的顶部坍塌下来的,体积足有公交车大。微不足道的灯光被第一层巨大的空间吞没。在这种坍塌的落石上行走要万分小心,一旦滑倒就会摔断骨头,因此需要掌握良好的平衡。十一月底的北京,霞云岭地区的气温在零下十度左右,但我们所有队员进洞之前,都将羽绒服脱了下来,因为洞穴内部的温度要比外面高出7甚至8摄氏度,这也是为什么蝙蝠会选择在这里越冬的原因之一。

在八十年前的一个夜晚,中国的福州,美国博物学家艾伦被一个古怪动物难住了。这是一个浑身透着诡异气息的神秘生物,眼睛非常细小,牙齿也十分突兀和尖利。奇怪的是,这只小小的野兽,居然长着一双巨大的爪子,弯屈如钩、锋利无比。曾为哈佛大学博物馆馆长的艾伦,也对它怪异的长相感到惊讶。这种动物正是我们此次探险的目标物种,大足鼠耳蝠。

洞穴的第一层,空间很大,几乎可以容纳一架大型运输机。虽然洞穴中空气干燥,但明显能够感觉到地面的湿滑,在休息的时候,我们细心观察了地面石块上的附着物,那是一些蝙蝠留下的零星粪便,上面滋生出了很多像蒲公英一样的白色真菌,但我们依然感觉不到周边有任何蝙蝠活体的存在。“在这个季节,蝙蝠很可能栖息在更深的区域。”梁小光抹去手套上的泥土,关掉了头灯,从裤兜里拿出来一根粉笔,在明显的石块上画上标记,随后说道:“我们必须继续向下探索。但要注意认清道路,否则方舟联盟的队员就有迷路的危险。”

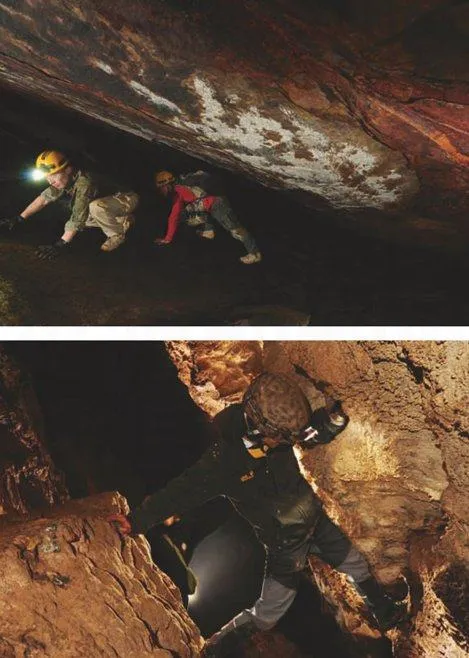

深不可测的洞穴

从洞穴的第一层伸向下层空间的通道极为难爬,最狭窄的地方是不足50厘米的石缝,我先将头部伸了进去,用强光手电探测下面有没有合适的落脚点。“我们必须放下装备,并像蠕虫一样的一个个挤下去。”我对其他队员说道。对于有幽闭恐惧症的人来说,这项工作确实具有一定的挑战性。双手向上,靠胯骨和臀部支撑自己的身体一点点向下移动,周边都是潮湿的巨大碎石,我们每个人都颇有地震后在废墟中挣扎的感觉。

第二层的路面没有沉积物,看不到美丽的钟乳石,依然是崩塌下来的巨型石块,一路上总是有支洞出现,我们彼此都不能离开队伍,而且要时刻做好行进的标记。每次看到旁边出现的支洞,我总是觉得如果去探索也可能会有让我们想不到的新空间出现,也许那边的洞才是主洞,我们现在自认为是第二层主洞的洞或许才是支洞。

1978年,首都师范大学的高武作为第一批深入这个洞穴的生物学家,亲身下到了这个洞穴的第九层。但据说在返回的途中,他们惊恐的发现原来的路线发生了变化:周围的石头有些开始开裂,每一个洞口的大小也与来时不同。在这种北方喀斯特石灰岩坍塌形成的空间中,山体的结构依然很活跃。在这样的环境中寻找蝙蝠确实有些困难,所有队员都不敢大声的说话。因为在头顶的很多巨大板状岩石已经开裂出很大的缝隙,随时有坍塌的可能。

不过这个洞穴到底有几层,至今还没有一个明确的答案。北京地质调查所的吕金波把北京房山地区洞穴洞层的形成和永定河的阶地发育形成对应了起来,地上的河流切割地表,形成阶地;地下的河流,溶蚀石灰岩,形成一层层的洞穴,道理大致相同。已知永定河的阶地发育可以分为8个阶段,因此他认定房山地区的地下溶洞也应该分为八层,但每个洞穴坍塌程度会不大一样。

“我们最好不要在此逗留太久,那块巨石已经块塌下来了。”当队员们全部下到第二层时,张耳严肃地警告大家。那块像小房子大小的石块悬在不足三十公分的头上,我们每个人都小心翼翼地瞅了一眼,然后从下面悄声爬过去。

发现马铁菊头蝠

在寂静的空间内,任何声响都会引起大家的注意,一声清脆的“叽喳”声掠过了这片黑暗的空间。每个人心里一阵欣喜,“这一带存在蝙蝠的活动!”果然,地上开始出现了较为新鲜的蝙蝠粪便。在一块倾斜的石壁上,我们看到了一只倒挂着的被自己翅膀包裹得严严实实的小蝙蝠。

在准备采集这只蝙蝠前,我强烈建议张耳带上手套,因为尽管处在北方蝙蝠的冬眠期,但当这种生物苏醒后还是具备攻击性,它口腔的唾液里很可能携带狂犬病毒。当张耳的手接近它时,它的翼膜开始蠕动,身体开始紧缩,这种现象说明它已经从冬眠的状态苏醒,随时可能逃跑。刚才的叫声已经明显证明我们的到来惊醒了若干只在这里越冬的蝙蝠。张耳熟练地用手指将它两翼捏住,然后向后交叉一折,它的头部就显露了出来。

眼前这只蝙蝠让我们想起曾经在美国《自然》杂志刊登的一篇关于动物淫乱无度的文章,其中的主角正是我们眼前的这个小家伙,马铁菊头蝠。英国研究人员用DNA分析法发现了马铁菊头蝙蝠家族的“性丑闻”:蝙蝠母女享用同一个强壮的性伴侣。据最近新公开的一项研究结果,在这种蝙蝠的一生当中,大多数雌性马铁菊头蝠会不断造访同一个雄性的栖息场所,与之进行交配。这就意味着出生在不同繁殖期的后代很可能是兄弟姐妹。此外,部分生物学家发现,雌性马铁菊头蝠的女儿会追随母亲来到交配地点,与同一只雄性蝙蝠交配。这些蝙蝠的性生活非常有意思,当蝙蝠母亲找到一个威猛的性伴侣,不是独自己享受,而是把这个消息告诉自己的女儿,甚至隔代的小蝙蝠,一家子雌性蝙蝠要么一起出动,或者按照先后顺序去找同一只雄性蝙蝠进行交配。英国伦敦大学玛莉皇后学院生物科学院动物学家斯蒂芬·罗斯特说:“共享性伙伴会加强群居联系,促进蝙蝠群体内部合作。雌性蝙蝠对它们的交配伙伴精挑细选,但我们还不清楚它们如何确定性伙伴,如何将相关信息传达给它们的女儿,以及它们如何在很大程度上避免近亲繁殖。”

北京分布着一定数量马铁菊头蝠,主要依靠捕食昆虫为食。北方冬天的洞穴气温高于地表,可以保持零上3至5摄氏度的温度。在冬季越冬期,它们相比其它蝙蝠具备更强的耐寒能力。它们都是以个体单独进行冬眠,用两翼将自身包裹保证一定的体温。

就在发现第一只菊头蝠的下方,队员意外发现了一只依然活跃的洞穴马陆,或许它的一生也没有见过亮光,身体长成了纯白色。越往下深入,地面就越湿滑,还时不时会有水从上面的石壁滴在头上。安培和肖一夫已经分别摔倒了两次,并在腿部留下了严重的伤疤。

吃鱼的大足鼠耳蝠

如果说这个洞穴的前三层构造属于坍塌堆积形成,到了第四层便开始出现洞穴化学堆积的现象。在我们的身旁,已经可以发现零星的洞穴顶部向下生长的一种碳酸钙堆积物,但这样的钟乳石体积还不算很大。绝大部分都被潮湿的泥土覆盖着,它们在北方洞穴中能这么发育,是难能可贵的。这里的沉积物类型十分齐全,与南方喀斯特洞穴很是相似。

第四层的空间极为独特,需要借用绳索下去,虽然空间很大,但一到下面,就可以听到隐约的吵闹声。洞壁上出现了很多紧密排列的珍珠大小的石花,钟乳石的面积也逐渐增多。嘈杂的吵闹声也越来越大。每个队员都意识到了前方栖息着大量蝙蝠,不时还有被惊起的几只掠过头灯的光柱。

傍晚6点,我们终于到达了这个洞穴的第五层,前面已经发生了坍塌,我们无路可走。但就在此处,我们终于见到了正在洞穴顶部集群冬眠的大足鼠耳蝠。此刻,它们紧紧聚集在一起,我们的到来使它们惊醒,发出像老鼠一样的叫声。

这种蝙蝠的定名来源于哈佛大学的艾伦博士,他大胆推测:这是一种罕见的会用双爪捕鱼的奇特蝙蝠。按照动物的进化原则:它们身上的每一个特殊器官,都必然会有独特的功能与之对应。就像宽大有力的翅膀,对应着强大的飞行能力一样。但艾伦并没有找到这种蝙蝠吃鱼的直接证据。因为在它们的体内并没有找到鱼类的残片。但即使这样,艾伦仍然坚持自己的推测,认为大足鼠耳蝠可能会吃鱼,他唯一的根据就是它们形同鱼钩的巨大爪子。但这种大胆的推测在2002年得到了证明,马杰博士在这个洞穴洞口采集到15只大足鼠耳蝠,在部分蝙蝠的胃部发现了鱼的残骸,并且能够明确知道这类蝙蝠吃了至少3种鱼类。在霞云岭的山谷中,有一座很小的水库,附近的村民每次在这里撒网,都能捞出很多的鱼。这个水库应该就是大足鼠耳蝠天然的觅食场所。蝙蝠身上的毛发没有丝毫的防水能力,一旦扎入水中,它们将会丢掉性命。在霞云岭这种水面平静的区域,大足鼠耳蝠可能是通过声纳系统定位漂浮在水面上小鱼发出的震动,然后俯冲并且用两只巨大的爪子划过水面,在这样短暂的瞬间将小鱼抓住。

眼前的这集群蝙蝠全部用双脚倒抓在石花状的岩壁上,不时有几只被惊飞,选择另一个更隐蔽的场所。采集到一只很容易,但与马铁菊头蝙蝠不同的是,他们并不是完全吊挂的姿态,而是采用身体与石壁相对贴合的姿态,整只个体好像粘在了石壁上。

我们花了9个小时来到了洞穴的第5层,见到了这个北京唯一的食鱼蝙蝠,粗略统计了一下,大概有600余只蝙蝠。在任务结束后,我们采访了霞云岭的村民,得知现在的蝙蝠数量已经大不如从前。对于北京生活的主要蝙蝠来讲,马铁菊头蝠,北京宽耳蝠,大足鼠耳蝠都是以昆虫作为主要食物,只是大足鼠耳蝠偶尔会把鱼类作为自己的“零食”。因此整个北京房山地区的森林覆盖情况会直接影像到蝙蝠的生存。在北京房山的诸多不知名洞穴中,生活着大量的蝙蝠,对它们影响最大的就是农药的使用,这会让它们的食物大量减少,不足以支持它们庞大种群的延续。从前,北京地区的这些蝙蝠,都生活在相对完整的森林生态环境中,并且已经很好的适应了在森林和水体的结合处觅食繁衍。本次的调查结果也警示,北京蝙蝠数量的明显下降,也表明北京周边的森林和水系正面临危机。