三江生态“源”罪

2015-04-29李春梅

绿色江河、绿色和平/支持机构

日月经天,江河行地,

李白诗云“黄河之水天上来”,

然咆哮的江河之水实源则于一股股涓涓的冰川融水。

江河缺水,人们修筑千里水渠,南水北调;

如果源头缺水,则丧失的,将是一江文明,一国命脉。

澜沧江是亚洲唯一一江连六国的国际河流,是“亚洲的多瑙河”,丰沛的水源孕育了灿烂的东南亚文明。它的源头被称为“中亚细亚高原上地势最高和人类足迹最难到达的地区”。在这个神秘的地区同样发育了另外两条大河——长江和黄河。

长江、黄河、澜沧江,三江的源头,靠近天堂的净土,有气势磅礴的雪山冰川,有蜿蜒曲折的江河源,有广阔无垠的湿地草原,有生物多样性的自然生态系统。它是中国生物物种形成、演化的重要中心之一,也是备受全球瞩目的研究气候和生态环境变化的敏感区和脆弱带。

但是,气候变化、资源开发、经济发展、文化冲击、政策驱动,多种因素综合影响之下,三江源地区生态环境正在发生着剧烈的变化,直接影响着这三条江河流域内所有国家的经济发展,威胁着人类生存的安全。

保护三江源脆弱的生态环境刻不容缓。

全球升温环境下的三江源

“冰川永在,江河万古。”我们一直都这样相信。但是冰川融化、植被退化、土地沙化、沼泽干涸、江河断流、水土流失,让我们幡然醒悟:看上去永恒的事物,有一天可能会消失得无影无踪。

为了探寻三江源头的生态秘密,我们随着一个已经在三江源地区做了十年生态环保的民间公益组织,深入青藏高原荒原的深处。

青海省玉树藏族自治州的杂多县就这样突兀地出现在记者的视野里。5月初,采访车在蜿蜒崎岖的高山峡谷间行驶,逐渐接近杂多县境。一场雨急急地落下,气温骤然降到了5摄氏度左右。在这里,皑皑雪山伫立在远方,路边的山坡披着一层灰暗的土色,草色枯黄,春天的脚步依旧非常遥远。

世界上没有一个地方像杂多一样,得天独厚,同时诞生了两条大江。澜沧江发源于此,并横贯杂多全县;长江源的当曲源头也坐落于此。

杂多县城萨呼腾镇被扎曲河一分为二。扎曲河是千里澜沧江的上游段,从玉树来杂多的一路上,扎曲河时断时续出现在道路的右侧,因为下雨的关系,河水的颜色呈现一种怪异的红色,是两岸的砂石混着泥浆的颜色。

在长江、黄河、澜沧江三条江源中,澜沧江源最错综复杂、难以琢磨。它发源于玉树州杂多县扎青乡的吉富山,在广袤的草地上,大大小小无数支流汇聚,支流数量之多,连长江、黄河都望尘莫及。

自工业革命以来,全球温度上升了近1摄氏度。气象数据表明,近50年来澜沧江源区的平均气温上升了0.5摄氏度,而长江源区平均升温0.61摄氏度,黄河源区平均升温则达到0.88摄氏度。随着全球气候变暖,降水减少,蒸发增大,使原本就很脆弱的包括澜沧江在内的三江源地区的生态系统稳定性更低,恢复能力更弱。

吉富雪山的冰川雪水融化,融汇成千里澜沧江。河流、湖泊、沼泽与冰川雪山一起,共同形成了世界上海拔最高、面积最大、分布最集中的三江源高原湿地,总面积7.33万平方公里,长江总水量的25%、黄河总水量的49%、澜沧江总水量的15%都来自这里。

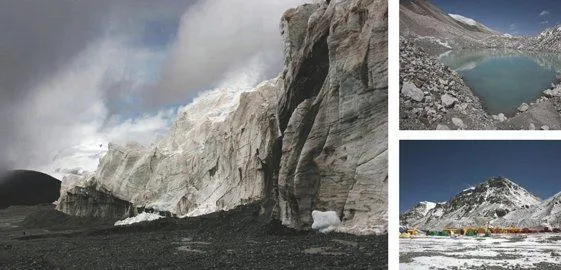

最近的数据显示,近30年来三江源冰川退缩的速度是过去300年的10倍。著名的格拉丹东雪山以前雪线是4600多米,现在达到5300多米。从1970年至2004年,姜古迪如冰川冰舌退缩的距离超过1200米,岗加曲巴冰川冰舌末端退缩超过了3000米。黄河源区的冰川退缩比例最大达到77%,这个数字带来的后果是1986年至2000年间黄河源区河流水域面积减少9%。2013年,青海省气象局发布的《三江源地区适应气候变化决策咨询报告》预测,若降水量不变,至2100年三江源地区高度低于4000米的冰川都将消失。

与上世纪八十年代相比,长江、黄河、澜沧江的年平均径流量分别减少了24%、27%和13%。1972至1997年间,黄河共断流69次,1997年其断流时间长达226天。中国被列为世界13个最贫水国家之一,严重缺水城市超过100个,长江、黄河、澜沧江供养着中国超过半数的人口和亚洲广阔的地域,若不能合理保护利用三江源区的水资源,不仅会危害到中华民族的生存,也威胁着全球的可持续发展。

几千万年的“进化”,三江源只形成了不到20厘米厚的地表土,有了这些稀薄到脆弱的土壤,才有了草原,有了水,有了万物。雪线上升、冰川融化,带来太阳光无法折射、直射光导致局部地区升温、冻土消失加快。多年来,受风蚀、水蚀、冻融的危害,三江源地区每年新增水土流失面积达2100公顷,水土流失面积占到三江源地区总面积的34%。

黄河源地区水土流失面积14489.5平方公里,年均输沙量8814万吨;长江源地区水土流失面积10182.4平方公里,年均输沙量1613万吨;澜沧江源地区水土流失面积8754.5平方公里,年均输沙量1392万吨。

三江源区高寒草地生态系统持续退化,植被遭到严重破坏、生态严重失衡,气候反常,自然灾害加剧,冰雹、霜冻、干旱、洪涝、沙尘暴、雪灾等灾害次数有增无减。

“挖草季”的疯狂

毫无意外地,采访车在临近杂多县时,在一个检查口被拦了下来。不仅是杂多一县,采访车路经玉树州的其他县时,无一幸免,均受到严格检查。出示了相关证件和采访介绍信后,我们才得以放行。

又到了一年一度的“挖草季”。 虫草是国家二级保护野生植物,生长于海拔3500米以上的高寒地带,在雪线附近矮小的灌木丛、低矮的草甸或者稀疏杂草丛中。三江源地区是中国冬虫夏草的主产地之一,冬虫夏草产量占中国总产量的60%,玉树、果洛、海南、黄南等三江源区的州县是虫草的主要产区。2013年,青海省冬虫夏草采集量约150吨(湿草),占全国市场的70%。近年虫草价格飞涨,使昔日藏族牧民拿来喂马的不起眼之物,成为人人眼热的“软黄金”。

虫草采挖季节正是青藏高原冰消雪融,万物复苏的阶段,草甸、草原重要的生长季。虫草滥挖的后果,不仅使得虫草资源枯竭,产量、质量下降,更冲击着高原生态环境。

从2004年开始,青海省和玉树州分别出台政策限制虫草开采。除严令禁止外地人员进入玉树州采集虫草外,还通过征收草皮税和发放采集证的方式加以限制。并在各个虫草产地的主要出入口,设立冬虫夏草采集管理站加以管理。

但是每年的冬虫夏草采挖季节,除了当地农牧民,还有来自青海省其他州县和甘肃、宁夏等省区的十余万“淘金队伍”涌入三江源地区采挖冬虫夏草。

我们获悉,早在今年4月,政府各部门早就召开会议,要求各级部门对虫草采集加强管理,维持社会的稳定。在杂多、玉树等地,当地政府对虫草资源通常有两种管理方式:一种是依据草场承包到户的原则,草场边界之内的资源为私人拥有,可以对外租赁和出售采挖权;另一种是将虫草视为公共资源,以村和社为单位,进行管理,通过征收草皮税来出售采挖权,再将草皮税按照一定的比例在政府和村民之间进行分配。

杂多县是国家级贫困县,自古是一个以畜牧业为主的地方,位于青海省西南部,平均海拔4300米。全县不到6万的人口中,98%以上为藏族,他们是虔诚的藏传佛教徒,对神山圣湖充满着敬畏。

但冬虫夏草改变了千百年来传统的生活,对利益的追逐使他们放弃了原来的游牧传统。牧民离开牧区,在城镇中定居,在杂多县,城镇化率已经达到35.48%。虫草季,“全民武装”上山挖虫草,学校提前放“虫草假”,当地的大人、孩子会组成一支庞大的“挖草大军”,在高山雪线附近,采挖虫草。现在冬虫夏草是青海省60%~80%牧民的重要收入来源,每年夏季50天虫草采挖的收入占到牧民全年收入的一半,运气好的话,短短50天的收入足够买房买车,一夜暴富的神话经常上演。虫草成为当地的一个经济支柱。但是缺乏产业引导,产业单一化,一旦虫草价格下降,那么牧民们将面临着严峻的生存挑战。

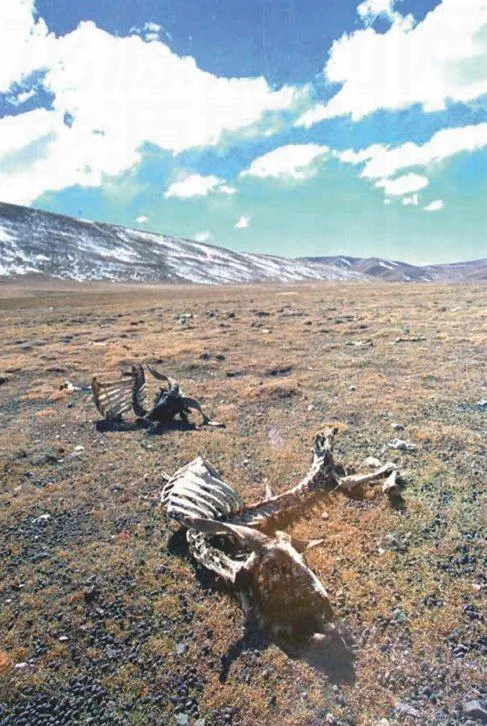

三江源区生态环境恶化,生态系统稳定性变差,物种生境和栖息地剧烈改变,使生物多样性下降,物种种数和种群数量锐减。据统计,三江源地区遭到破坏的生物物种占其总数的15~20%。这其中有自然的因素,也有人为的因素。虫草的挖掘只是一部分,三江源地区丰富的生物多样性成了三江源遭受破坏的原罪,对生物资源掠夺性地开发,是三江源区生态环境恶化的开端。

杂多县除虫草外,寒冷的气候还孕育了贝母、红景天、大黄、藏茵陈等珍贵药用植物,过度无序的采挖,目前这些资源已濒临枯竭。

在荒无人烟的高原上,非法盗猎者长期据守,捕杀珍稀的野生动物,牟取暴利。上世纪80年代初疯狂捕麝,使麝类数量在短短几年内骤减10万余只;80年代后期对白唇鹿和马鹿的猎杀,使三江源内鹿类资源到90年代初下降了90%;90年代初捕猎目标转为云豹等珍稀大型猫科动物;90年代后期藏羚羊被猎杀,几近灭绝。藏野驴、藏原羚、藏野牦牛、白唇鹿、水獭、旱獭、岩羊和黑颈鹤等珍稀野生动物如今在草原上难已觅踪影。

三江源区是世界上最完整的物种基因库和遗传基因库。生物多样性是地球生命的基础,提供人类生存必不可少的生物资源,保持三江源的生物多样性具有重要的意义。

地下“黄金”对三江源的伤害

2011年,杂多县然者涌—莫海拉亨地区铅锌矿被列入国家47片整装勘查区之一,同时列入名单的还有其他两个同样位于三江源地区的曲麻莱县大场地区金矿和沱沱河地区铅锌矿。

青海省矿产资源储量占全国保有储量潜在价值的19.2%。“十一五”期间,青海省共安排各类地质勘查项目1230项(次),投入地勘资金34.1亿元,较“十五”期间5.38亿元增加了5.3倍。2014年青海省地质勘查投入的经费中,社会商业投资已超过中央财政资金9.56亿元和青海省地勘基金5亿元投入量,达到了15亿元。青海省国土资源厅预计,“十二五”期间,投入青海地质找矿的各类资金将超过100亿元。

矿产资源丰富的三江源地区吸引着无数的矿产企业涉足这片净土。官方的统计数据表明,三江源区共有上百家矿山企业,进行沙金、钨锑、盐、矿泉水等的开采实际数字则远远不止这些。

矿产资源勘探开发利用产生经济效益的同时,势必给脆弱的环境造成破坏。《中华人民共和国自然保护区条例》第二十六条规定:禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动。多年来,三江源开矿、采石、挖沙等违法活动屡禁不止,触目惊心。

很多企业借着“地质勘探”或“重建”的名义实施违法开采行为。

青海省在上世纪80年代开始就出现矿产开发热潮,沙金、铅锌、盐、煤矿、石油开采高潮不断。曲麻莱县在当时每年约有6万名采金者涌入,1988年时猛增到11.38万人。开采者们到处乱挖,使河道两岸草地上千疮百孔,沙石遍地,无序和无度的矿产资源开发利用,给脆弱的环境造成巨大的破坏。据统计,青海省矿山破坏草场面积达到4500平方公里。2002年,青海省国土资源厅在全省全面禁采沙金。2014年7~8月间,在可可西里共查获两起非法淘金的事件,但这只是当地淘金狂潮的冰山一角。

上有政策,下有对策。有些企业无视法律政策,以“填埋复坑,恢复生态”为借口进入矿场,明为复坑,暗为盗采。2013年8月,杂多县2000多牧民聚集在一处矿场前,抗议非法开采这种破坏三江源生态环境的行为。

玉树在2010年遭受地震后,以保障玉树灾后重建沙石资源供应的名义,政府允许在通天河上采石。霎时间,通天河上大大小小数百个的沙石料场林立,少数沙石场持有所谓的“合法采沙证”,多数则是没有任何手续的沙石场。非法采矿淘金者伺机进入,白天挖沙,晚上淘金,位于长江源头的通天河支离破碎,河床裸露,河道内形成大量沙坑,下游水位下降、泥沙沉积越来越严重。采沙区域植被被破坏,水土流失严重。采沙后被掏空的河道两壁泥土向河中坍塌、淤积,造成河道淤塞。采沙后的废石料等垃圾直接倾倒入通天河中,造成水体污染。采石场在以重建之名破坏了自然生态。

1999年,黄河源玛多水电站投入使用后,黄河源头于1999~2000年、2000~2001年和2003~2004年三次跨年度断流。在三江源摇摇欲坠的生态平衡中,各种因子都是环境链中至关重要的一环,除矿产开发外,交通大开发、水电资源大开发同样威胁着三江源的生态环境,破坏冻土层和植被,导致水量减少、土地沙化、水源污染、大气污染等问题。植被和生态系统的破坏,水源涵养能力急剧减退,导致黄河、长江、澜沧江中下游广大地区旱涝灾害频繁、经济发展受到严重制约,直接威胁到了长江、黄河流域及东南亚诸国的生态安全。

草原的过度放牧和过度“保护”

离杂多县城萨呼腾镇不远,有一个叫塔那滩的生态移民村。为了治理退化草地,作为生态保护措施之一,三江源一期工程规划实施退牧还草9658.29万亩,占可利用草场面积的62.34%。从2004年开始,三江源生态移民陆续启动。数年间,三江源地区有1万多户、近6万人从草原上迁移下来。澜沧江源的牧民搬到了县城萨呼腾镇;长江源头的人,搬到治多县加吉博洛镇;黄河源头的人,搬到曲麻莱县约改滩镇及格尔木市,移民村一般位于各个县政府所在地的边缘。

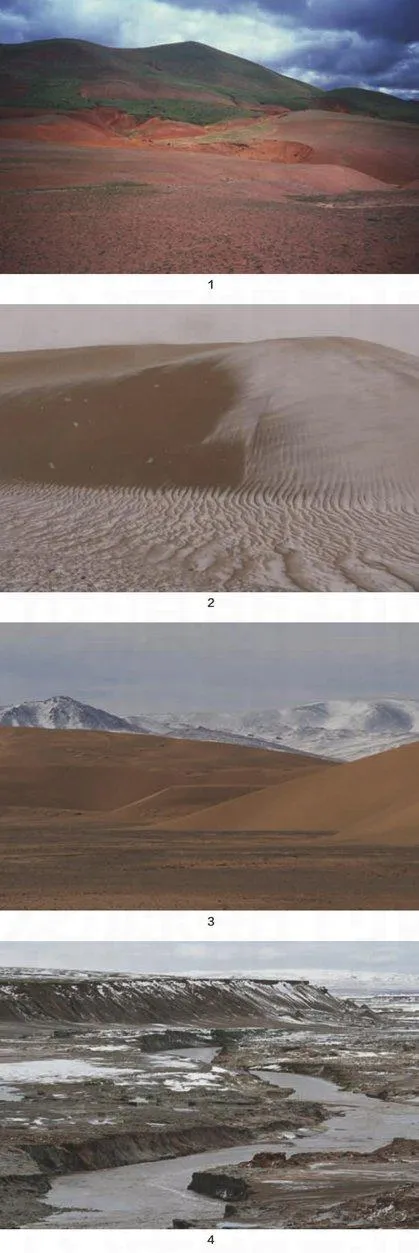

三江源地区有草地面积20.3万平方公里,占源区总面积的65.4%。1988~2005年三江源地区草地平均超载1.5倍。草场的超载放牧导致草地生产力下降,同上世纪50年代相比,草地植被覆盖度下降15%~25%,单位面积产草量下降了30%~50%,而有毒有害类杂草增加了20%~30%,部分牧民迁往高海拔的山地放牧,使人为影响或破坏环境的范围进一步加大。草甸草地退化为裸岩、裸地,甚至沙漠化。据统计,过去的40年来,黄河源区沙漠化土地面积已达到37.5%,长江源区沙漠化土地面积为12.6%。

中国科学院地理科学与资源研究所的研究同时表明,三江源地区的草地退化格局在上世纪70年代前后已经形成,并一直延续至今。上世纪80年代后,家畜数量逐年减少,草地载畜压力明显下降,但并不足以在短期内扭转草地退化的格局,草地退化的状况还将持续一个较长时期。三江源地区目前90%的草地出现了不同程度的退化,部分草地沦为次生裸地——黑土滩,面积不断扩大,已经占到三江源区草场面积的23.21%,一度达到4244万亩。沙漠化土地面积每年以5.2万公顷的速度在扩大。

如今三江源广袤的草原上矗立着如“长城”般的围栏,三江源生态项目中有大量的资金用于围栏禁牧封育,围栏建设在三江源一期75亿的投入中占到25%,建设投入为19.3亿元;而在二期已投入的80亿元的工程款中也占到了15%,预算为12.3亿元。

今年已是退牧还草生态移民实行的第11年,在生态移民村采访中,很多牧民都表示在禁牧区内,草场并未得到有效恢复,被铁丝网围起来的草场内,草越长越高,越长越密,但全都瘦弱枯黄,下部还出现了霉烂发黑的状况。

牦牛、绵羊、山羊、马是传统牧区的“四畜”,不同的牲畜吃不同种类的牧草,蹄子踩踏不同的牧草层,粪便滋养草原的不同区域。游牧民随着季节的变化,在不同的草地间转移,放牧的范围包括整个地区的草场。几千年的岁月,草原形成了独特的生活方式,牛羊是草场最优秀的管理者。

生态学家也指出,大面积的围栏建设不仅不能促进草场恢复,而且阻隔了动物迁徙活动的线路,造成生态生境碎片化,不利于保存三江源地区的生物多样性。围栏限制了动物的活动,一旦遭遇危险,它们仓促逃生中,极易被围栏挂住,造成伤亡。

在采访中,塔那滩生态移民村的牧民也反映“在他们移民后,由于地广人稀、交通不便,缺乏监管,他们的草场被没有移民的牧民无偿使用,反而增加了这些牧民拥有的牲畜数量”。经我们调查,生态移民的移出并未达到减少草地放牧压力的目的。

草场保护的目的不是建立一个与外界隔绝的单独生态单元,而是为了保持健康、富有生产力和多样性的生态系统,这个生态系统里既包括生机勃勃的动植物种群,也包括生活在其中的牧民和他们的家畜。“过度放牧”是围栏禁牧封育的前提,曾在上世纪70年代对三江源的生态系统造成巨大的破坏。围栏禁牧封育的“过度保护”不利于牧草的正常生长和发育,会抑制植物的再生和幼苗的形成,不利于草地的繁殖更新,给了草原第二次伤害。

“高原极地,一派风光,水塔天成,源远流长,三江同根,于斯滥觞。浩淼东去,润泽八方,羽族炫翎,蹄类竞走,蓊郁苍茫。”三江源是生命之源,文明之源,源头潺潺的流水终究汇成浩淼的大江,她不仅有着“中华水塔”的称号,更是影响全球气候、环境变化的生态要地。

生物多样性保护、经济发展和当地人的生存等多重考验,使三江源经受着疼痛。我们不仅要应对全球气候变暖与人为破坏带来的影响,保持自然和野生动物之间的和谐平衡,还要处理好政策与环境之间的关系。政府、牧民、民间组织机构,越来越多的人开始关注三江源、保护三江源。愿疼痛过后,三江源的明天更加迷人。