陈卫新:心安之处是故乡

2015-04-29雷虎

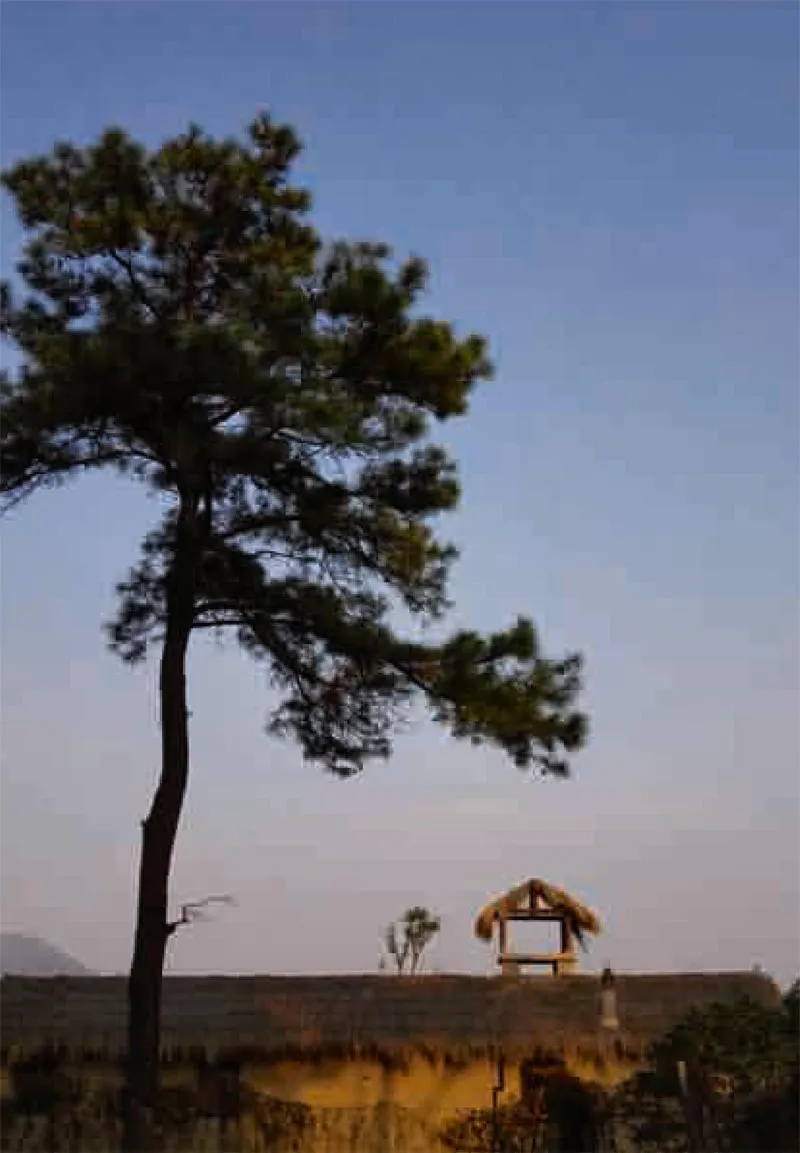

再见到陈卫新时,是在他新的设计工作室“松涧观筑”内,他坐在这茅草房二楼的露台上,递给我一本薄薄的小红书后伸了个懒腰:“这些,是我这一年来的生活,你觉得如何?”

书封面很简单,只用红线条勾勒出一架无人机,旁边有一行字:鲁班的飞行器。

“它好像也很羡慕你在草庐吹麦浪听松涛饮酒吟诗的生活,都快从纸上飞下来了!”

这松涧观筑还有这《鲁班的飞行器》都是陈卫新的最新作品。一年不见,陈卫新带给我双份的惊喜。

每个设计师头上都长满箭头

和陈卫新认识是在四年前,那时在知道彼此都在关注城镇化建设后,他提了个建议:“我们来一起寻访一百个即将消失的古村落/老街坊吧!你从媒体人的角度用文字记录,我从设计师的视角用画笔勾勒!”

这建议在激起强烈的共鸣后,我很快被世俗的生活淹没了,而他却在这条路上“越陷越深”:先是在南京老城南设计出青果/青果里,在满是人间烟火气的南京老城南开辟出一处文艺理想国;然后又在碧山设计了“碧山书局”,成为“碧山运动”的主会所;如今,在南京南郊这处名为“明人农庄”的农场内,陈卫新最终把自己的工作和生活都“沦陷”到自己的设计里了。

“我的设计分为两种,一种为了生活而设计,一种是为了设计而生活。他们没有高下之分,只是分阶段进行的梦想的两个阶段。”看着眼前的陈卫新,我想起了四年前初识时他说的话。

眼前的这本《鲁班的飞行器》,是陈卫新多年来的随笔集。书名则来源他十年前创办的一本名为《左右》的杂志。那时,陈卫新还是一位“有梦饮水饱”的文艺青年。在杂志创刊时慷慨激昂地写下了名为《鲁班的飞行器》的卷首语:做设计师有时就是做梦……做一张写满文字给设计师看的纸,是困难的,就像按图索骥去做一个梦一样。设计师的思想是难以琢磨的,他们除却长得形态各一以外,思想更是天马行空,难能顺应,他们的脑袋上长着指向各个方向的箭头。

文字和设计,是长在陈卫新脑袋上的两只箭头,十五年前,名为“观筑”的设计工作室,承载着他的设计梦出发;十年前,名为《左右》的杂志寄托着他的文学之梦启航。但是并不是所有的箭射出后就能中的,这本名为《左右》的杂志最终让陈卫新在设计与文字之间左右为难。最终,陈卫新选择了“让梦想分阶段进行”, 杂志只出了两期后停刊了,陈卫新选择了集中精力做设计师,但是文字之梦却潜伏心底,成了为设计做嫁衣的配角——《鲁班的飞行器》书中十来万字的随笔,几乎都是为设计而生的:有的是在设计项目考察前期,有的是在设计不出方案外出散心时,有的则是设计项目完工后的总结。

虽然杂志停刊,但《鲁班的飞行器》这个名字却在潜伏十年后成为了主角。每个配角都有做主角的心。就像陈卫新这随笔集中那篇《仰泳的金鱼甲》所写:我想起那位在《射雕英雄传》中扮演宋兵甲的周星驰,我的金鱼甲与他一样,一定都怀有着高尚的无厘头精神,在我心里,它一样伟大。

对于陈卫新来说,无论是写诗、作画、办杂志、做设计,都无高下之分,它们都只是脑袋上长着的一个箭头。人生其实有很多方向,而我们每个人的职责,就是挑选出最适合的一只箭头,然后正中靶心。

在老城中滋长的青涩文艺

对于国内任何一个城市面临的拆迁大潮,南京也不例外。改造后的门东有着整齐划一的仿古建筑,那是对于游客而言的南京,对于南京人,真正的根在市井的老城南:青石小巷内的晾衣绳、飞檐翘角中升起的炊烟、粉墙黛瓦上斑驳明亮的树影……以东西城墙为界,南至中华门,北至白下路,这里是南京人盛放历史的容器,同时,也是滋生新的艺术生命的土壤。

沿着名为“六角井”的古巷往里走,转过一个深藏不露的拐角,眼前豁然开朗:一个红砖砌成的小院子,几面高低不一的白墙,一座楼梯自院子尽头盘旋着伸向更高处的砖瓦屋舍。一个交织着彩色线条的咖啡馆,是这家精品客栈的接待处,“青果|裡”字样散发出的精致气息,让我们对于这几天的下榻之所格外安心。

推开咿呀作响的小木门,设计师陈卫新的工作室就设在客栈旁边,守望着自己的作品。历史街区修复与文化空间打造本是他的主要设计领域,但在如此具有生活气息的历史街区内改造老建筑,让他在设计上加倍小心:既要确保优雅的住宿品质,也要让居所氛围完整传承过往生活的痕迹,最重要的,绝不能让新建屋舍破坏老城南的整体氛围。他花了整整六个月,与老房子对话,最终在拆迁的废墟上打造出烟火味十足的精品客栈:走廊的墙上嵌着可以摸到的老城墙青砖,历经数十年烟气熏焯的木条拼成了休息空间内的桌椅书架,登上二层的平台,周围老房子的瓦片屋顶连绵起伏,青灰、红、黑等颜色在视野里交织成一片缤纷。

南京被保留下的老建筑并不算多,但令人欣喜的是,它们所容纳的生活却有着鲜明的活力,“民都荟”便是一座同样由陈卫新主持设计的民国主题餐厅,民国时期的南京老地图、橱窗里的民国玩物古件,都在不动声色地诉说着另一段沉默而繁华的南京历史;一道道民国风味的佳肴被端上,穿着旗袍的服务员会及时向食客们讲述那些蕴含在菜名背后的轶闻……陈卫新坐在一架老式留声机旁,侃侃而谈如何在老建筑中梳理新的城市生活脉络,“这是建筑与建筑,建筑与人,人与人三种关系的梳理。归根结底,人与人的关系是基调:建筑空间是提供一个让人使用的平台,好的空间设计,目的是让人与人更好地交流。”

通过质感强烈的文化空间,来聚集气质相同的文化人士,这样的理念也是青果的拥有者——唐宁军希望通过“青果”这个文化品牌所传递的。作为南京知名的地产策划人,唐宁军最初创建青果源于一个名为“城市客厅”的概念:在外来文化将本土历史日渐稀释的南京,设计一个类似城市客厅的地方,让怀揣相同志向的年轻人居住,彼此碰撞、交友,最终使这里成为通向更高梦想的平台。

梦想落地的过程无疑是艰难的,但在数次碰壁之后,唐宁军为自己找到了志同道合的关键者,设计师陈卫新。秦淮河畔的现代艺术地标就此坚定地步入正轨:他们收集了老城南拆迁时六万斤这样的旧木头,从废墟上捡来一万多块旧砖,在入口处,陈卫新特别设计了一面由老抽屉门拼接而成的艺术墙,这些抽屉,有的是账房先生存钱的,有的是药铺伙计抓药的,有的藏着女人们的胭脂水粉,有的放过女孩的带锁日记……在如是令人遐想的故事板旁边,旧木头里拔下的锈钉子,钉出了风靡南京的LOGO——TINGOO青果。

三年多的时间,青果已然壮大,并孕育出“青果周庄”、“青麦”等衍生空间及项目,但唐宁生始终未变当年做青果的初心:构筑理想主义气质的生活社区。在他看来,人,才是文化空间的生命关键,也是青果成为南京文艺品牌的因果之律,譬如,南京本土的“好妹妹乐队”从青果走向全国,已小有名气的她们每次全国巡演期间都会回到这里演出,又点燃了更多的艺术梦想。如今,一间“果室”被开辟成小小的书吧,定期举办读书沙龙或是新书推荐会;另一间“果室”中,一群南京艺术学院戏剧系的毕业生,在此组建起一个名为“光荣退休青年剧团”的小型剧团,每逢周末,并不华丽的舞台灯光亮起,只能容纳50人的小剧场座无虚席……正如“青果”之名的寓意,这些怀揣梦想的年轻人也许青涩不成熟,甚至未必一定走上艺术道路,但他们却是南京艺术生活毋庸置疑的明天。

心安之处是故乡

坐在“松涧观筑”草庐拆解完陈卫新头上的第一只箭头《鲁班的飞行器》后,我把视线放到第二只箭“明人农庄”上。

明人农庄是陈卫新最新的设计项目,代表了陈卫新最新的设计方向。

做设计师很多时候就像是做赏金猎手,在你人微言轻,做设计不仅仅是为业主做嫁人,更像把自己也卖给业主做婢,很多时候要完成设计不得不迎合业主的想法。迎合业主的设计师,的结局:有可能会“跟着他们的业主一下子开窍了,喝Petrus红酒,开英菲尼迪FX跑车型豪华SUV,并且与自己的这些东西合影留念”(《鲁班的飞行器﹒当设计遇到虚荣》),但是迎合的后果,绝大多数最终会废了设计武力。

陈卫新生于知识分子家庭,从小对“知识分子和知道分子”心有戚戚。因而虽然身份是设计师,但骨子里却有着浓郁的文人情怀。因而就像最高级别的赏金猎手有游侠一般的桀骜,一年仅接几单生意。只接对自己口味的生意:只为表现自己的“设计能力”而设计,而不是从项目本身的“合适性”去考虑。

在设计出南京先锋书店、随园书坊等书店主题项目后,陈卫新被贴上“书卷气”;在设计完南京1865凡德艺术区、民都荟等“民国风”项目后,陈卫新又被称为“民国范儿”。但是陈卫新说,“书卷”和“民国”都只是演练,他最终的设计,是想在异乡设计出一处心安之所,让异乡结客只把异乡当故乡。陈卫新把这种感觉归结为—人人心中都有一亩田。

每个人心中都有一亩地。这亩地里,可采菊东篱下,有鸡鸣桑树巅——心中的一亩田是每个人存储乡愁的存储卡;但是随着城镇化过程,越来越多人背井离乡。少小离家者,对家乡的记忆已近越来越模糊,需要一个类故乡的地方来慰藉乡愁;但出走者在经过城市的洗礼后,适应了城市的生活习性,回到真实的故乡反倒水土不服起来。所以,历史上那些乡愁来得特别强烈者诸如李白,隔三差五的就在《静夜思》里思故乡,但从来都光说不练,有家乡却从不回。

陈卫新也是这样的一位异乡者。青年求学时就离开家乡扬州,来到南京。所以在他的新书《鲁班的飞行器》就专门辟出一章名为《提前怀旧》来说乡愁。对于“脑袋上插着多个方向箭头”的陈卫新来说,他在客居地南京设计的诸多项目,都只为让异乡更像故乡:先锋书店、随园书坊、碧山书局,陈卫新设计中浓郁的书店情节,来源于做图书管理员的母亲;他制了一枚名为“西湖村人”的印章,只因为父亲出生在扬州一个名为西湖村的地方。“西湖村成为了城镇化进程中消失的村庄中的一个,我制了这枚印和父亲共用,故乡回不去了,所有的乡愁只能凝聚在这枚小小的印章里了!”

所以,陈卫新最新的设计关注的方向,就是要在城市中开辟出一个场所,让城镇化中的异乡客提供寄托乡愁的地方:先锋书店的宣传口号,是“大地上的异乡者”;而青果的定位,则是“秦淮河畔的城市客厅”,眼前的“明人农庄”呢?

陈卫新从书架上取出一本画册,画中有水绕村郭中,书房中静坐读书者、拄杖闲游者、临流抚琴者、独钓清波者、舟游访友者同处一村。画名《江村渔乐图》,是明代沈周理想中的村庄。

我看了《江村渔乐图》后回望眼前的“明人农庄”:有看得到麦浪的田野,听得到鸟鸣的草堂,关注三农的学堂,隐于松涧的诗社,还有一帮闲坐清谈的朋友。眼前的村庄之景似乎和《江村渔乐图》暗合。

“这农庄设计,乃至‘明人农庄’之名,借了《江村渔乐图》之意。但是也不是完全泥古。农庄中的诗舍客、学堂及整个农庄都是新建的。这是一个全新的村庄。以往的农村问题研究,强调的是对传统的保护和修复,好比美人迟暮时打羊胎素驻容。而这处农庄,强调村庄故事从当下开始,研究的是呱呱坠地女婴的人生方向。”