小岭宣纸七百年

2015-04-29雷虎

在中国数以百万计的村落中,小岭,是一个不起眼的名字。全国叫小岭的村庄,可能有成百上千个。但是,在中国文化中,安徽泾县小岭却是一个不同凡响的地名——这里是中国宣纸的发源地。

自公元1250年小岭曹氏始祖曹大三为躲避战乱移居小岭开始,小岭村就成为了一个曹氏聚族而居的村落。小岭村地处群山之中,少田,曹大三因地制宜,见当地盛产青檀树,就用树皮来造纸,“遂以蔡伦术为生”。自此以后,小岭村就成为了一个以宣纸生产为营生的村落。

作为宣纸发源地的小岭,无论走在何处,都能感受到扑面而来的宣纸气息:庭院深深的宅院,规模宏大的纸槽遗迹,甚至随便推开一间不起眼的房门,从老妪拿出的一张发黄的老照片上,我们都能感受到这些宣纸世家的辉煌。

一乡善士曹廷柱

这是一个村舍分散的村庄。奔腾的溪流在群山中流窜,切割出一道狭长的峡谷,冲刷出一个个山坑。进村的水泥路跟随着溪流盘旋,而灰瓦白墙的徽派民居则点缀在大小山坑间。水泥路如长青藤一般蜿蜒,而民居则像是藤叶一般,三三两两地散落在各个群山中。车缓缓地驶入了其中一片“藤叶”,“藤叶”上的微观世界便在眼前铺开。

借宿在下湾村一个名为曹益宝的老人家中。虽然下湾有“村”之名,但其实只是小岭村的一个村民组。小岭村有“九岭十三坑”之说。九岭,是环绕在小岭村周围的九座山峰,而十三坑,以往是山凹中十三个自然村落,如今则被“收编”成村民组。这十三个自然村落都统一以小岭之名,是曹大三后裔聚族而居的村落。

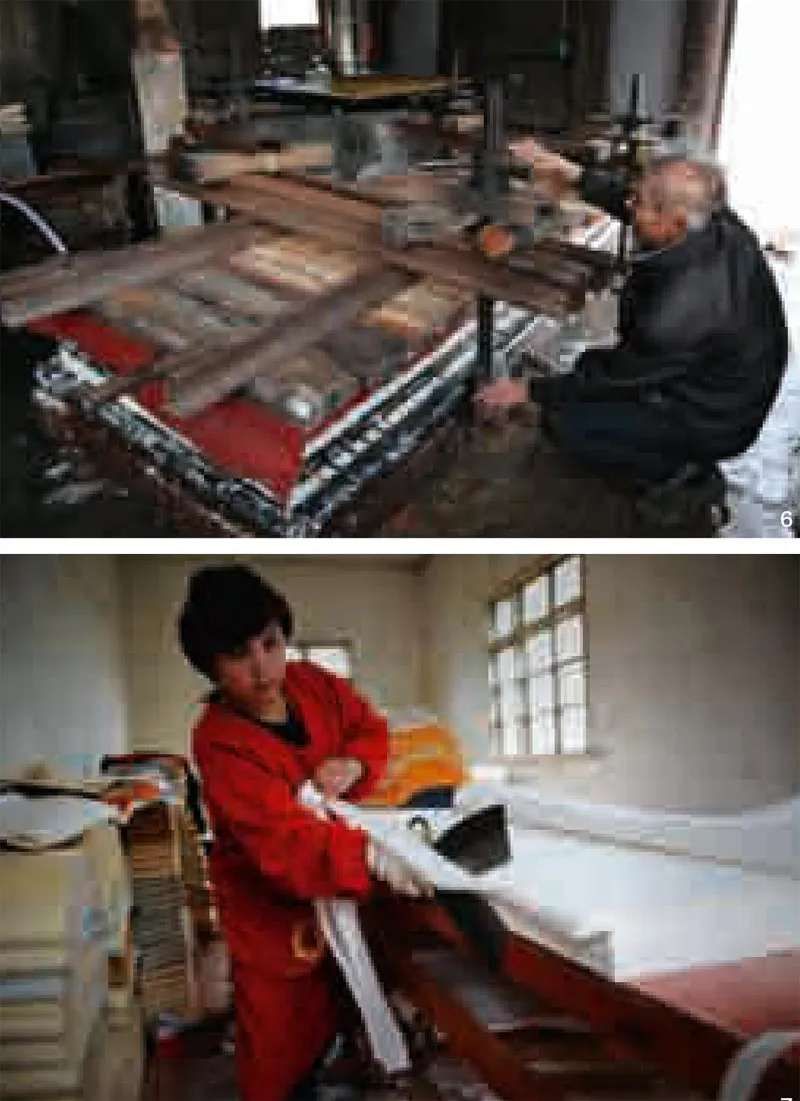

老人家有一个世代相传的宣纸作坊。作坊现在的当家人是老人的大儿子曹人强。见到曹人强时,他正在溪流边的火炉旁蒸煮原料。灶的上方堆满了晒干的青皮,灶下方堆满了青檀枝。曹人强正在做的便是蒸煮青檀皮。

被我们“缘纸追艺”的热忱所动,他答应第二天带我们去村里转转。

用过晚饭时才晚上六点多钟,小山村里就不见了人影。整个山谷中只听得到溪水潺潺中偶然夹杂的几声狗吠声。特地开着窗,听了一晚水声。早上七点出门,山谷中到处都是鸟语鸡鸣,还是不见人影。

从宣纸古道翻越小岭头后抵达小岭九岭十三坑之双岭坑。一进坑口,就被几处小岭范儿的地标给唬住了:一株有600年树龄的青檀树,一间民国时宣纸泰斗曹廷柱故居,一处新四军宣纸原料合作社,一间面积近三十平方米的青檀灶。四处宣纸地标出现在方圆百米之内是极具震撼效果的。

经历四处地标带来的四轮时空穿梭后回到人间,天已午,肚已饿,遂到曹人强姐夫曹炎洲家蹭饭。在他家厨房门上看到几个繁体字,问了究竟才知道这是别人送给他曾祖父的牌匾。他的曾祖父就是民国时的宣纸泰斗曹廷。“我曾祖父曹廷柱,那可是了不得的人物,在晚清和民国时期就因为宣纸代表性人物的身份而成为社会名流。早在袁世凯时期,就因为宣纸技艺出众而受到过袁世凯的接见,后在北洋时期成为第一任北洋官纸厂造纸教习。”曹炎洲指着村口“曹廷柱故居”的标牌,说起了曹廷柱和宣纸那些不得不说的故事。

宣纸,作为中国最神秘的手工艺品之一,一直受到外方关注。早在清光绪二十九年(1903年),日本造纸界为研究宣纸技艺,就曾邀请清政府的农工商机器考察团赴日本考察,并特别指明要曹廷柱参加。

“这明摆着是眼红我们曹氏宣纸技艺,这哪成,宣纸技艺可是我们曹氏传儿不传女的绝技,所以在我祖父曹廷柱出使日本前,曹氏宗族专门召开了宗族会议,族长专门嘱咐祖父,千万不可将宣纸制造之秘诀泄露给外人。我祖父那时在族内也是长老,曹氏宗祠八把交椅就有他一把,他当然也明白这个道理。祖父前后几次赴日本做宣纸抄纸表演,把日本人看得眼睛都直了。每次考察结束,日本人都再三挽留,希望他能定居日本,传授宣纸技艺。但甚至是‘指导’一下都被祖父拒绝了,所以,直到新中国成立前,日本都没能造出真正的宣纸。”曹炎洲的父亲也加入了缅怀先祖的行列。

曹廷柱先后多次出使日本期间,不但没泄露宣纸技术的只鳞半爪,还从日本将烧碱漂白的方法引入宣纸生产工艺,发明了“民国法”宣纸,使宣纸的制作工期缩短了半年之久,

开现代宣纸先河。正是因为对宣纸技艺的革新,使曹廷柱成为宣纸行业的标杆,把宣纸生意做到日本、朝鲜、东南亚,因而 看到我对着门板叹息,曹炎洲搬出木梯上楼,搬出一块落满灰尘的牌匾。上书“一乡善士”,落款:民国二十七年,砥臣先生古稀庆。据曹炎洲说,以前家里像这样的匾额不计其数。后来,曹廷柱一族,经历日军的“关照”,土匪的“惠顾”,儿子嗜赌,特别是上世纪五十年代公私合营,曹廷柱的宣纸公司“怀远庄”和小岭几家纸庄被没收,成立了后来赫赫有名的红旗宣纸厂。 廷柱的四个儿子,作为被无产阶级专政的对象,在红旗厂做技术工。到曹炎洲这一代,红旗宣纸厂也倒了。曹炎洲自己出来,以“怀远庄”之名开了一家宣纸厂,并建了一个网站。但不会上网,交了2000多元,网站一次没打开。曹廷柱这一脉,传到曹炎州这一代,有子孙不下三四十人,但还在从事与宣纸相关产业的仅有三人,发展都不尽如人意。宣纸史上的名门曹廷柱一脉就此凋零了。

宣纸古槽坊与三进院落

曹炎洲骑着摩托载我们到小岭十三坑之许湾坑,带我们寻访清朝古槽遗址和红旗宣纸厂故地。因为,红旗宣纸厂就是在曹廷柱的怀远庄等几家纸庄的基础上公私合营而来,去红旗宣纸厂故地重游,依稀能感受到祖上的荣光。

到红旗宣纸厂旧址后,本来被太阳晒得懒洋洋的曹炎洲一走进那破败的铁门就来了精神。“这是捞纸坊、这是晒纸坊,这儿是撕皮女工干活的地方,这儿是员工宿舍。看看多气派,七十年代就盖了这么大的两层楼!”曹炎洲说到红旗宣纸厂时,比提到曾祖父的怀远庄还激动。因为后者虽然是祖上的荣光,但毕竟年代已远;而前者虽然也已经倒闭,但却是自己“战斗”过的地方。

在参观红旗宣纸厂旧址、清朝古槽遗址后,我们顺着竹林中的小径拾级而上,去瞻仰传说中的蔡伦祠。蔡伦祠曾是纸工们祭祀业祖蔡伦的地方。现在的工匠对所从事行业的敬畏已荡然无存了,蔡伦祠早改成了佛堂。 许湾坑还存有很多明清古建,听说前几年被拆了不少,文物贩子们把古建买下来拆了,编号拖走,卖给明星之流。最近两年拆了更多,如火如荼的新农村建设出台了奇葩的政策:旧房翻新补六千,拆了重建补一万。 所以,两年之间,一半的古建“旧貌换新颜”。

在参观完许湾清朝古槽坊后,曹人强的弟弟曹小强骑着摩托车送我们回下湾,要进入下湾时,经过一个小小的村庄,小强把车头一转,摩托车越过石板桥,我们置身于一个袖珍的村庄。

村庄名叫方家门,只有十栋房子,除了有几栋新盖的不洋不中的房屋,其它的十来栋,都是灰瓦白墙的徽派建筑。小强的摩托车在一栋房子前停下。

这老宅是一栋三进的院落,三进依山势抬升,每一进东西各有厢房三间。加上三间堂屋,总共有房间二十一间。整个院落总面积约有三四百平方米。在我感叹庭院深深之时,曹一济说了一句话:“这庭院其实并不是一天建成的。这个村子以前本不是曹氏聚居地,以前这儿的原住民姓方,一百多年前,我祖上迁居到这儿,祖上生了五个儿子,他们迁移到这儿后,首先建起了这第一进房子,过十几年后,有钱了,又开始建第二进;又过了十几年,五个孩子都成家了,于是祖上决定建第三进。然后,就在建第三进房子期间,他们在开垦后山拓宽宅基地时,挖出了宝贝。祖上就拿着这些宝贝让五位太爷爷建立了纸棚。你们到许湾看过那清朝古槽坊没?那就是建这第三进房子挖出的宝贝后建的!开了古槽坊后,我们这一支曹氏就兴旺起来,五位太爷爷却也不分居,每一脉开枝散叶后,其它的都在村子里再盖房子,但长房都各择一进厢房住下,我们这一家子,就成为了四世、甚至五世同堂的大家族。后来,慢慢地方姓人搬走了,这个村子便成为了我们曹家的村庄。但是我们也不改村名,以示不忘本。”

曹一济在祖宅中讲述着自家的历史。如今,这老宅依然按古制,分给五房五户人家。但是除了这对老人,其它人都已经搬走。因为老宅子已经年久失修,住着不舒服。有族人想把这宅子拆了重建,也有外地的客商想买来做私家花园,但是最终方案都没通过。

“自从上世纪60年代小岭村的祠堂没有了,小岭曹氏好像丢了魂。如果这老宅也没了,我们五房也就散了。”在昔日的小岭宣纸世家,如今除了这老人还从事晒纸工作外,已经没人从事宣纸行业。老人虽然也不住这老宅,但是每当天气好时,都会打开老宅的门窗。搬两把太师椅和老伴躺坐在堂屋里,泡一壶茶,回忆一下家庭往日的荣光。

宣纸望族聚集地

从方家门出来后,曹小强看到我对宣纸世家很来电,于是决定投我所好:“注意了,小岭宣纸望族聚集地马上就到了!”

“小岭望族聚集地”?听到这句话,我来精神。立马向着公路之下的这个村庄杀过去。

公路在半山腰,而这村庄却在河谷处。从这条路进出小岭几十次,但每一次,只是远眺脚底下村庄灰暗的屋顶,下到河谷时,眼前一亮:原来这是一个鲜花盛开的村庄。村庄沿河而建,河对岸茂林修竹,河这边是一条百米长的青石板路,路两旁。靠河的一边植满了桃李,别一边则是和山相对而立的老房子。桃花、李树沿着河谷绽放。有山风吹过,红的桃花、白的李瓣就落满河底,变成一艘艘扬帆起航的商船。

看到我们举起镜头,河畔正拿着棒捶捣衣的老奶奶连忙则过脸。等我们拍完后,老奶奶缓缓起身凑过脸来看照片。

“我们家祖宅这样拍起来还漂亮吧!你如果早几年来这儿,拍出来更漂亮。那时虽然没有这些桃红李白,但整个大街上都是人影。”老奶奶指着跟前的石板路比划。

“您所指的‘大街’就是眼前的石板路?”我看着眼前的路将信将疑!

“你不相信?”老奶奶以为我把她看成没见过市面的农妇,表示很生气。把我带到她家的大门前,门口正有一位满面红光、头发雪白的大爷在门口晒太阳。老奶奶向大爷表明我们的来意后,大爷指着墙上一块带凹槽的青石问:“知道这是做什么的么?”

我摇头表示看不懂,大爷:“这都不知道啊,这是拴马石哎!你沿河找找,这条街上有多少拴马石。以前每个拴马石,就相当于一个车位。你看我家,拴马石左边一个,右边一个,我家在这条石板路上就有两个车位,你说这条石板路算不算得上‘大街’?”

看到墙壁上两个“车位”,我终于明白,我遇见土豪了。但当老奶奶把我带进她家祖宅后,我才知道,我遇见的土豪有多么彻底:这是一栋二层的木质的徽派走马楼,外表看起来很不起眼,但是楼内却雕梁画栋。墙上砖雕、门柱上木刻,最出格的是,楼上的花窗户居然有几分西洋风味。看到我的疑惑,大爷轻描淡写的说:“我爷爷在村里有几家纸棚,还在上海法租界开了几家宣纸店,难免会沾些西洋习气!”

听到大爷的话,我依稀记起,曹人强曾经给我看过的一张民国时宣纸的广告纸。那是民国著名宣纸纸号曹义发创立的“白鹿牌”宣纸,据曹人强讲,那是他在他一户亲戚家的墙壁上揭下来的。他这户亲戚祖上是大户人家,曾经把宣纸店开到了上海法租界。解放后,曹义发倒闭,“白鹿牌”宣纸广告纸没用了,就被亲戚用来糊墙了。

和大爷聊过后得知,大爷名叫曹奎雄,“白鹿牌”宣纸的创始人,正是他一个家族的。说着,曹奎雄拿出了一个相框,取出一张发黄的相片。相片上有一老一少两位着长袍马褂的男子。照片右下角书蝇头小楷“时新,上海北门大街,电话二二六七号。”

这张照片,是曹奎雄的父亲和祖父在上海的合影。民国,尤其是抗日战争爆发前的一段时期,是小岭宣纸的黄金时期。不仅仅是曹廷柱把宣纸生意做到了上海、日本、东南亚,就簪缨一个小村落,仅曹义发一脉,就有曹义发云记、曹义发鸿记、曹义发生记、曹义发贺记四家纸号都在上海租界开出了纸店。尤其是曹奎雄的祖父曹云舫,更是一代宣纸大师。其创立的曹义发云记在清朝末年成为小岭最大的纸号之一。在民国初年,曹云舫又在上海新北门民国路璋川弄44号设立纸栈,由于纸质精良,曹云记很快就在上海滩打出了名声,扩大经营内销芜湖、南京、苏州、杭州、汉口、北京;外销更是远至日本、东南亚及欧美各国。

更难能可贵的是,不像其它的宣纸世家,在经历抗日、“文革”等事件后,就逐渐衰败,曹义发云记这一脉,在曹奎雄这一代经历过短暂低谷后,传至曹奎雄女儿这一代,曹义发云记打破宣纸技艺传男不传女的习惯,突破只在小岭生产宣纸的界限。曹奎雄的女婿把宣纸作坊开到了小岭之外的太平县,这个曾经辉煌的古老宣纸作坊,经历了低迷之后,又慢慢开始辉煌起来。

村庄·宗族·手艺

看过古槽坊后觉得神奇,没想到不经意间在这名为方家门的村庄,找到一家与之有姻缘的房间的三进宅院,小岭之行越发传奇了。继续和小强一起骑着摩托,沿着进山的羊肠小道穿村过巷。试图揭示小岭一村、曹氏一族、宣纸一艺三者之间到底进行着怎样的化学反应。

从曹义发故居出来后,我们寻访了几家民国的宣纸商人故居后,便沿着河道边的古栈道上到马路。正准备骑摩托车探访下一个村落时。在摩托车发动瞬间,我在白色的墙壁上捕捉到一段墨迹:“簪……”于是赶紧让小强停车。

“那是簪什么来着?”我指着墙壁上的墨迹问小强。

“簪什么?你是不识字还是真近视啊?占元两个字都不认识?”小强停车后,指着路牌哈哈大笑。

原来小强和我说的不是同一个概念,他说的,是路牌上的地名“占元”,我指的,是墙壁上的墨迹“簪……(省略号处的字迹看不清)”。

“你说的是这个啊?这个叫簪缨是以前这村庄的村名!”小强看我指着那团墨迹后,开始向我解释:原来,这个古村落,是小岭十三坑之一,名为簪缨。因为,这个坑,一直是小岭大户的聚集地,这些大户一直重视教育,出过不少大官。而古时大官的官帽上都有簪缨,久而久之,外界就以簪缨来称呼这村庄。但是,因为簪缨二字太难写,经常被人简写成“占元”,再到后来,公路新修后,路标又被写成了“占元”。

“怪不得这村庄还能有这么多古民居存世,原来是个有内涵的村庄,簪缨,名字一听就很有文化啊!”我在和小强把车停在路边讨论簪缨与占元争。村里有位大叔似乎听到我们讨论,气鼓鼓的走上来,指着写有“占元”二字的路标说:“我已经警告过相关部门了,如果今年再不把这路标改过来,我就要把路标砸了!祖上留下的好端端的村名,先是只知其声,不知其义,写成‘占云’;现在更离谱了,直接音都读不准,写成‘占元’了!这也难怪了,就连祖宗留下的老房子都敢拆了,还有什么不敢做了!”大叔先是看了路标,然后把目光扫向那团墨迹;最后,把视线锁定村子里一栋正拆迁的老房子“开炮”。

原来,这栋老房子,正是小岭的始迁祖曹大三迁移小岭时落脚的地方。传说曹大三迁徙到小岭时,第一站正是簪缨。曹大三到簪缨后无处落脚,就在这儿搭了个窝棚先住了下来,然后再慢慢迁往小岭中心村。而那处正在拆迁的房子,正是昔日曹大三窝棚的所在地。在建国之前,那栋老房子中设有祭坛。每逢清明、曹大三生日,小岭村村民都要来此祭拜先祖。建国后,虽然祭坛被拆,但是老宅犹在。特别是上世纪60年代,小岭曹氏宗祠被毁后,这老宅就成为了全村人情之所系。

“十几年前,他们想把这房子拆了重盖,全村人都不答应。现在,村里的老房子几乎被拆光了,也没人管这房子拆不拆了。再说了,即使全村人都不答应,有用么,这房子毕竟是他家的私有财产。如今宗族早没了,谁还在乎拆不拆始祖的老宅!”

二十天的小岭之行终于结束,我们把小岭下湾村十七户村民聚到一起,六七长凳,一张方桌,瓜子水果香烟茶,开了个乡村派对。并一起拍了张全家福,这是有史以来下湾村曹氏的第一张村民合影。

因为有小岭曹氏的生生不息,才有宣纸的惊情七百年!