以社会网络群体为对象的思想政治教育

2015-04-29蓝江

蓝 江

[关键词]群体;社会网络分析;思想政治教育

[摘 要] 以往的思想政治教育研究,往往假设了教育活动是在教育者和受教育者之间以一对一的模式进行的。结合思想政治教育的实际来考察,这种模式几乎在现实中不存在,相反,实际的教育对象是群体性的。当然这种群体不是之前的高度同一性的规训群体,而是由诸多个体组成的社会网络群体。由于思想政治教育对象转变为社会网络群体,因而我们需要进一步引入社会网络分析方法,而在社会网络分析方法的引导下,我们会发现思想政治教育的理论体系焕发出新的生机。

[中图分类号]D64

[文献标识码]A

[文章编号]0257-2826(2015)03-0075-07

一般来说,思想政治教育学的基本原理应该是为实际中的思想政治教育服务的,也就是说,为避免实际思想政治工作的盲目性和无条理性,思想政治教育的理论研究应该给予其指导,犹如指引在黑夜中行进的路人之明灯。但是,在思想政治教育学发展的过程中,我们也需要警惕另外一种倾向的出现,这就是思想政治教育学说的形而上学化和教条化,在这个方面,思想政治教育中的对象研究就是一个典型。

一、思想政治教育的对象:个体还是群体?

思想政治教育的对象是什么?估计在实际的思想政治教育活动中,并不是一个很难回答的问题。这个对象指向是十分明确的,而且教育者也是十分明确的,在实际操作的层面上并不会,jI发什么误会。但是,在理论层面上,情况却并非如此,即一旦思想政治教育理论被形而上学化,这种类似经院哲学的思想政治教育学说,会对现实中十分明显的事实视而不见。从而建构了一宗完全异样的理论状态,换言之,思想政治教育理论所研究的教育对象,在现实操作层面实际上是不存在的。

以往的一些思想政治教育的理论研究,喜欢用主体或主体性来称呼思想政治教育的对象。或者说,直接将受教育者上升为一个可以与教育者平起平坐的主体,这种观点被称之为思想政治教育的“双主体论”。他们主张:“双主体的观点突H{了受教育者的主体地位,强调了受教育者的主体作用,注重教育者与受教育者的良性互动和协作配合,促进了思想政治教育的发展。”另外一 些研究,则在“双主体论”主张上更进一步,提出了所谓的思想政治教育的主体间性理论。主体间性理论是“双主体论”的升级版,在一定程度上,它吸纳了德国哲学家哈贝马斯在《交往行动理论》中的处于交往沟通中的协商式主体的学说,将一种在政治协商中的商谈式主体间性直接挪用到思想政治教育的研究中来。例如,有学者指出:“主体间性思想政治教育强调把教育者和受教育者作为共在的主体间的存在方式,把教育者与受教育者的活动规定为主体间的交往活动,从而打破了主体性思想政治教育的单一指向性活动模式,进而达到了教育者与受教育者的相互理解、相互融合。”显然,主体间性的思想政治教育强调了教育者和受教育者的沟通与交往,并将思想政治教育的效果建立在沟通与交往基础上。这种模式固然终了受教育者的主体性,强调了受教育者与教育者的共在,但是问题在于,我们的思想政治教育活动,不是带有新自由主义倾向的哈贝马斯的共在共同体。这种以教育者和受教育者的协商性共在固然可以解决两者之间的共通问题,但是也存在着解构掉在思想政治教育中起主导作用的教育者的地位,乃至毁掉思想政治教育的活动的危险。

姑且不论这种主体论或者主体间论对于思想政治教育存在模式的挑战。在深入问题之前,我们必须从学理上厘清一个问题,思想政治教育的对象的存在方式是什么?无论双主体性思想政治教育,还是主体问性思想政治教育,其理论上的推理都必须建立在一个哲学的前设上,没有这个前设.其之后的逻辑演绎都会变成空谈。也就是说,要么认定教育者的对象是单一的,可以直接与受教育者对话和教育,并在教育过程中充分考虑受教育者的各种感受,.与之协商,并达到思想政治教育的最终目的;要么是多数的教育对象,但是,假定教育者可以面面俱到地照顾到所有的受教育者,并通过沟通的方式,达到对每一对象的逐一教育和关怀。如果没有这个理论前设,我们就无法将受教育者假定为一个可以与教育者对话的对象,更不可能成为与受教育者平起平坐的主体参与所谓的主体间性的交往。

问题的关键在于,现实中的思想政治教育的教育者,在绝大多数时候,不是面对个体对象而开展思想政治教育,很难假设我们的教育者会像心理咨询师一样,一个挨着一个进入到小房间中以对话和协商的方式进行思想政治教育。显然,在更多情况下,教育者面对的是一个群体。例如,高校辅导员面对的是一个系的学生,而在党政机关T作的教育者,面对需要做思想政治工作的是一个群体。大学和中学的政治理论课教师在上课的时候,面对的也是坐满了大教室的群体。那种个体对个体的沟通式的教育模式,只有在心理咨询和教育者个别重点谈话的时候才存在。在后面的分析中,我们会逐渐明确,这种个别谈话一对一的思想政治教育模式,同样是从属于那种更为根本的群体对象的思想政治教育需要的。

回到思想政治教育的理论上来,我们会发现,在很长一段时间里,我们的思想政治教育的理论建构和发展忽视了一个关键的领域,即以群体为对象的思想政治教育。在这种以群体为对象的思想政治教育中,受教育者的所谓的主体性或参与性的主体间性必然是湮没在群体的海洋之中。这样虚构的思想政治教育的对象的主体论,在实际面对现实的思想政治教育中必然会显现出先天性的乏力。凶为,在浩瀚的群体面前,他们的主体论说实际上找不到确切的前进方向。

除此之外,思想政治教育学原理研究中,以群体为对象的思想政治教育仍然付之阙如。甚至我们的理论研究缺乏对群体性思想政治教育对象的一些最基本的研究,如思想政治教育的群体对象的基本特征,群体的结构性以及论证思想政治教育对于群体对象的可能性与必要性。如果进一步细分下去,还存在更为具体的群体分析问题,如高校学生构成的群体问题、农民工构成的结构性问题以及农村社区群体构成的结构性问题,这些在具体层面都会显现出极大的差别。对这些群体而言,其主要影响因素以及可以对其开展教育的切人点都会有所不同。因此,在以群体为对象的思想政治教育上,我们需要借助更严密的跨学科研究,如社会学的民族志和田野研究,可以帮助思想政治教育的教育者以深入考察的方式了解一些特定群体的倾向和结构,也可以更有的放矢地制定有效的思想政治教育的方案来实施。唯有如此,才能避免将群体抽象化和形而上学化,才能做到一种真正接地气的研究。

一、从规训群体到社会网络群体

一说到群体,给很多人的印象是,群体是压制个体性的死气沉沉的群体。在历史上,的确存在过这种无个性的群体,而这种群体的种种行为是在根本上消除了个体的特性为基础的。在意大利哲学家阿甘本对中世纪方济各会和修道院的戒律研究中,修道院的模式构成了一种特殊的群体存在模式。阿甘本分析说:“共同的修行戒律是修道生活的根基。”这样,中世纪的修道院共同体成为了一种那个时代独特的思想上和行为上的共同的修炼方式,其旨在加强对上帝的信仰以及修道共同体的凝聚力。实际上,在很长一段时间里,无论是中国还是西方国家,这种带有戒律式的以群体为基础的共同体修炼成为群体性思想政治教育最为有效的方式。这种方式不仅在中世纪存在,在现代也曾经存在过。法国思想家米歇尔·福柯在其名著《规训与惩罚》中,引述了列昂·福歇列举的19世纪的“巴黎少年犯监管所”的日常章程。在这个章程表上,我们看到那些被监禁的少年犯必须在早上6点起床,并每天劳动9小时,学习2小时。起床时有起床鼓,起床鼓会击3次。章程规定,每次起床鼓之间间隔是5分钟,第j次击鼓时必须完成所有的穿衣、叠被、洗漱等活动,也就是说,所有的行为必须在10分钟之内完成。之后,他们会被带去参加由牧师主持的晨祷,诵渎道德或宗教经文,之后便是劳动,直到7点吃早饭。如果我们把阿甘本的修道院生活,和福柯列举的少年犯管教所里的生活做一个对比的话,会发现两者之间有着惊人的一致。在福柯看来,这是一种惩罚方式的变革,从之前的公开的肉体惩罚过渡到与公众相隔绝的监禁方式。这种方式采取了中世纪的修道院方式,其目的足建立在现代一种看似更为人道的法理学说上,即人的堕落只是一时执念,通过救赎和教育,人还是可以得救的。凶此,起到监禁作用的少年犯监管所,除了将他们与一般人隔绝开来,更重要的是,实施一种政治教育,帮助他们“迷途知返”,最终的日的是让他们回归正常社会。有趣的是,福柯随后义列举了法国外省的一个住渎式中学的日常章程,志监狱的章程相差无几,同样是规定几点起床,几分钟完成洗漱,洗漱后参加牧师主持的晨祷。但唯一的区别是,学生不用参加强制劳作,而足被另外的活动所取代,如绕着跑道不停跑操。这种以体育锻炼为名的跑操实际上取代了监禁中的劳作效果,但仍然是一种集体性纪律的硬性规定。

显而易见,这是在人类历史上很长一段时问里都存在着的针对集体进行思想政治教育的特殊方式。修道院的模式在于统一信仰,监狱的监禁模式在于改造犯人,而中学的模式在于对学生实施参与社会的教育。用福柯的话来说,这是一种规训的模式,以规训来完成强制性的教育。在18-19世纪的欧洲,甚至包括20世纪的前半叶,很多人十分相信这种集体在戒律和日常规则下完成的规训,可以从身体和心灵两个方面完成对人的净化。著名的社会学家埃米尔·涂尔干也f一分相信这种集体纪律和规训的方式对学校道德教育(实际上也是一种思想政治教育)的作用,涂尔f:指出:“学校纪律的性质与功能却是截然不同的东西。它不是一种旨在保证教室平静的简单手段。它是一种课堂道德,就像社会体的纪律就是确切意义上的道德一样。”在几段论述之后,他又指出:“这便是纪律的真正功能。它并不是旨在使儿童能够从事工作、刺激他渴望受教导或节省教室精力的简单程序。就其本质而言,它是一种道德教育的工具,一种难以复制的工具。”由此可见,强调纪律式的规训,强调个体对集体的服从是整个现代初期的一个典型特色,这种以规训式集体为特色的思想政治教育肇始于欧洲民族国家的兴起,一直持续到二战之后,并成为许多国家在群体思想政治教育上首要采用的原则。尽管这种原则没有以公开的方式写进思想政治教育学的教材,但是,不可否认,面对以群体为对象的思想政治教育时,纪律式规训在很长一段时间里被认为是最有效的手段。即便在今天的中国,我们仍然可以看到它的存在。

当然,规训式群体所带来的弊病也是十分明显的。近代教育理论批判这种教育模式泯灭个性,民国教育学名家陶行知先生在其《学生自治之研究》中对北洋时期这种带有专制色彩规训教育就提出了自己的批评,以学生自治的集体概念取而代之。陶行知先生说:“学生自治的需要今日的学生,就是将来的公民,将来所需要的公民,既今日所应当养成的学生。专制国所需要的公民,是要他们有被治的习惯;共和国所需要的公民,是要他们有共同自治的能力。”的确,这种规训的集体很容易让人联想起专制式的统治,而在这种规训纪律教育培养出来的学生以及人民是一种缺乏个性的个体,也正是因为如此。二战之后,欧洲的人道主义在纳粹暴行下再次觉醒,人的主体性和个体价值的伸张被作为问题提了出来,存在主义和新自由主义从各自的角度解构了那个高压式的群体概念。当人的个体性被历史所激活时,群体被人们作为一种历史的沉渣加以抛弃以至于在今天,群体概念甚至成为了某些研究的禁脔,甚至谈群体则色变,认为群体性思想政治教育就是那种以高度压制个性的纪律规训性群体,最终塑造出来的是没有个性灵魂的国家民族理性下的燔祭。或许,从这里我们可以发现为什么在思想政治教育的理论研究中,群体思想政治教育会成为一个空缺。

当然,个体和个体主体性的觉醒并不代表着群体的消逝,群体仍然存在着,而且以几乎完全异于规训式的群体模式存在着。在今天的群体中,我们实质上已经看不到那种太多的规训群体的色彩,但这并不代表今天的群体是由杂多的个体以最简单的方式构成的。甚至可以说.今天的群体存在也不是哈贝马斯以一种简单的协商沟通的方式或者主体间性的方式构成。我们可以说,哈贝马斯虽然注意到了主体间性,但是他的方法论仍然是个体主义的,仍然陷入了只见树木不见森林的做法,即哈贝马斯将人与人之间的关系还原于等价性的主体间关系,这样虽然也可以将人与主体看成一种网络,但是一种理想化的网络模式。当然,现实中的群体关系没有这么简单。

实际上,马克思很早就注意到人是一种社会关系性的存在,在《论费尔巴哈的提纲》中,马克思就曾经开宗明义地提出:“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”因此,由多个个体构成的群体,不是一种以高度同一性和一致性为基础的规训式群体,而是一种由复杂的人与人之间的关系网络为基础的群体。而基于社会关系网络建构的群体研究,在最近十年间,已经成为社会学、政治学、教育学、传播学等学科研究的重要内容。在社会学研究看来,社会与群体不是由个人而是由网络构成的,网络中包含结点及结点之间的关系,群体需要通过对于网络中关系的分析探讨网络的结构及属性特征,包括网络中的个体属性及网络整体属性进行详尽的分析,甚至通过拓扑学的结构图来展示群体结构的复杂性关系。这样,我们在社会学带来的研究中看到了让思想政治教育对象研究前进的一丝曙光,即我们看到的是由诸多网络关系构成的群体,这种群体是思想政治教育对象存在的常规样态。举例来说,在某大学的学生群体中,辅导员不可能一一对之进行思想政治教育,这种方式费时费力,而且效果不佳。而有效的方法是利用学生社会关系网络来开展分析与教育。简单来说,如果了解在一个群体中处于核心的学生成员及其构成的关系网络,我们可以采取重点突破的方式实现思想政治教育,而不是没有着落的随便用力。这样,我们看到了一种新型的思想政治教育的对象群体,这个领域是思想政治教育理论研究的一个空白地。而对这个领域的研究,传统的思想政治教育研究方法已经相形见绌,捉襟见肘。在这种情况下,我们需要大胆地将社会学上的社会网络分析方法引入到思想政治教育中来,也只有这样,我们才能有针对性地面对思想政治教育中实际存在的群体状态。

三、社会网络分析方法与思想 政治教育理论变革

实际上,社会网络分析方法已经有了非常悠久的历史。在社会学领域,公认的社会网络分析的鼻祖是雅各布·列维·莫雷诺(Jacob IRvy Moreno),他发明了社会计量学,并推动了这个学科在社会领域中的应用。莫雷诺最大的创见是发明了社会关系网络领域中使用的类似拓扑数学的“社群图”( sociograrn),并用这种图示来解说社会结构中的形式化特征。莫雷诺说:“社会构型具有明确的、可区分的结构,利用社群图来图解这些结构,研究者可以把诸如信息从一个人传递到另外的一个人以及人们之间的相互影响的渠道等进行可视性处理。而另外一位社会学家库尔特·莱文(KurtLewin)在他的名著《拓扑心理学原理》中也明确指出:“可以用拓扑学和集合论中的数学技术来分析现实中的社会群体的心理状态。”那么,社会网络分析法所分析的群体究竟可以为思想政治教育的对象研究提供什么样的帮助呢?

1.中心势与核心个体的出现。首先,任意一个现实中的群体,诸多个体在群体中所发挥的作用是不同的,一些个体构成了中心,另一些个体围着这些中心个体成为了他的周围的次中心,这样,另外一些个体成为了群体中的边缘。在我们所见到的群体中,大多都有这样的结构,一些学生或者一些对象显得格外活跃,他们很主动地和教育者交流,并且能够影响不少群体中的个体。基本来说,做群体思想政治教育,如果把握了这样具有中心特点的个体,即具有核心影响力的个体,相当于做了若干个体的工作,因此,是否能抓住群体社会网络中的中心点,掌握其中的中心势,就构成了面时群体开展思想政治教育的关键。

在群体的社会网络分析中,一个具有单一中心影响的图可以画成这样:

这就是具有中心势的群体图,个体A是这个群体的绝对中心,群体内所有的人际关系是同绕着A建立起来的,A的周围构成了次级中心个体与边缘个体。可以说,解决了A的问题,实际上就等于解决了整个群体的问题。因此,对丁诸如这样的群体的思想政治教育来说,A是必须把握的关键点,相反,如果教育者在A问题上是失败的,即便对其他个体进行了教育,那么整个群体的教育也会是失败的。

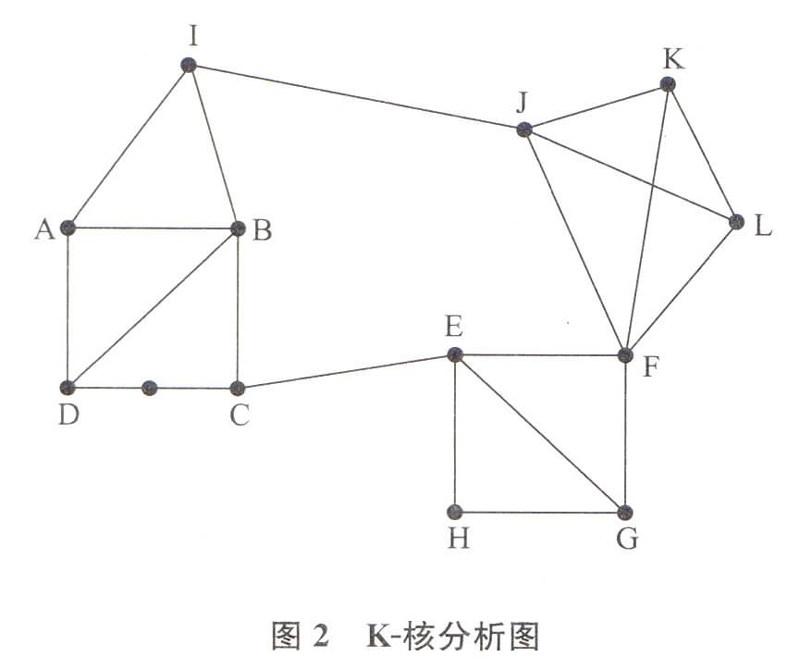

2.派系分析。当然,在实际群体状态中,永远不可能会像图l那样表现出来那么简单。简言之,任何一个群体很有可能不止一个中心,这样就衍生出来派系问题。一旦在一个群体中存在着多个中心点,就意味着在这个群体中存在着派系。派系研究一直是社会网络分析的重点,比如,一些研究者在对监狱犯人的社会网络分析中就会发现.监狱的各个犯人会围绕着若干个核心人物(老大)分解为不同的派系,而且监狱团体的特色是,如果你不加入某个派系,一定会遭受欺负,而没有人愿意提供帮助。凶此,监狱中的囚犯个体的派系特征卜分明显。在赛德曼的K核分析图中展现出这种派系的色彩:

在图2中,我们大致可以看到该群体的三个不同派系,以(A、B、C、D、I)构成派系甲,(J、K、I。F)构成派系乙.而(E、F、H、G)构成了派系丙。图2的信息告诉我们,派系甲与另两个派系是疏远关系,只是通过I与J之间,以及C与E之间同另外两个派系发生关系。而派系乙与派系丙之间由于存在一个共有F,而且F在派系乙中占据着十分重要的地位(有三根关系线),因此,派系乙和派系丙之间关系十分密切。

对于思想政治教育来说,这个群体分别要处理同三个派系之间的关系,其中F的地位至关重要。当然,由于派系甲与另两个派系之间的疏离关系,在派系甲、派系乙和派系丙之间可能存在冲突关系。这也是处在其中的教育者必须把握好的问题.即在亲近F的同时,不可能同时亲近派系甲中的一些个体,否则教育效果会事与愿违。

尽管在绝大多数时候,教育者不愿意用差别的眼光去对待每一个个体,但事实上,在现实的思想政治教育中,做到这种无差别的对待是十分困难的。因此,面对这样的群体时,教育者必须摒弃那种既想得到西瓜,又想捡到芝麻的心理。一旦群体中存在派别和疏远群体,那么,势必意味着不可能让群体中所有个体全部完成思想上的转变。因此,思想政治教育的目标在这里发生了改变。对于群体思想政治教育来说,其目的并不是让所有的个体都发生转变,教育者没有那种救赎整个群体中的个体的普世之光。相反,教育者的目标应该是,面对由社会网络构成的群体时,实现群体思想转变的最大化。例如,在图2汇总的群体,共有13个个体,但是由于3个派别的存在,同时完成对13个个体的思想政治教育是不可能的。因此,教育者必须在其中权衡,要保障最大化的群体实现转变,而在这里,更适当的策略是关注派别乙和派别丙,如果这个策略成功,会实现8个个体的思想转变。倘若作用于派别甲.只能实现5个个体的转变。

当然,一些思想政治教育研究者认为,教育者可以参与以改变其中的人际关系构成网络。但从实际经验来说,教育者几乎很难改变这种结构,除非有重大的事件发生。在社会学研究中,的确也存在过社会关系网络的改变,但是,相关研究也表明,这种派别性在群体中会十分顽固。例如,上述的监狱研究的例子中,就发现一些监狱派别的头目出狱或者死亡之后,并不影响该派别的存在.该派别仍然以其他人为圈子维系这种群体派别的存在。所以,对于思想政治教育来说,至关重要的,并不是去改变群体中实际存在的社会关系网络,而是有效利用现存的关系开展思想政治教育。

3.疏远型个体的思想政治教育。在一个群体巾,还存在一类个体,他们不参与任何派别,社会交往极少。这类个体性格上偏内向,很少和其他个体交往,也很难融入其他人构成的圈子。我们在定义上将之界定为疏远型个体。与处于中心的个体一样,疏远型个体也是群体思想政治教育的中心。实际上,那些主体性或主体间性的思想政治教育的研究,恰恰可以在疏远型个体身上发挥作用,因为这些个体没有太多参与到社会关系网络中,处于疏离的边缘,因此,教育者需要帮助这一类受教育者树立主体性,与他们建立起主体间的沟通关系,让他们主动敞开心扉,从而可以接受教育者的关系,甚至加入到群体的社会关系网络中。在研究中我们发现,这一类个体往往会伴随着一些心理问题。因此,对他们进行相关的心理上的关怀,以及心理式的座谈是很有帮助的。对于这样的个体,我们不能要求过高,比如他们性格上不太合群,我们不一定强制要求他们与其他个体进行交往,否则的话会适得其反,得不偿失。在许多现实的案例中,一些疏离型个体会产生一定的极端性,并不是因为他们的孤僻,而是因为他们在与他人的交往关系中产生的挫折感。

当然,对于这一类个体,不能简单地将他们排除在外。尽管在前文提到,做到所有人的思想政治上的转变是不可能的,但不代表我们应该放弃对疏离型个体关怀。对于教育者合适的策略是,在关注群体中的核心人物时,也对疏离型个体给予同样关照,尊重他们的思想和要求。

综上所述,伴随着以社会关系网络群体为对象的思想政治教育的出现,需要我们对思想政治教育的理论研究进行一系列的改变。对对象变化的关注,即用社会关系网络的群体取代传统的一对一的形而上学的对象分析,或者规训式群体对象的分析,仅仅是万里长征走出的第一步。我们会发现,如果对象变成了以社会网络为对象的群体,思想政治教育的具体目标也会随之发生改变(不能再从个体层面谈思想政治教育的效果,而是要在一个群体层面来谈效果的),同样,发生改变的也有思想政治教育的有效性分析、价值分析、评价分析等一系列的内容。我们甚至可以说,在这种情况下,以社会网络为对象的群体思想政治教育,为整个思想政治教育理论的升级与变革提供了新的契机。