甘孜藏区藏传佛教的传播发展及其对社会稳定的影响

2015-04-26曹群勇

曹群勇

(四川警察学院 警察管理系,四川 泸州 646000)

甘孜藏区是四川省第一大藏区,亦是内地进入藏区的咽喉地带,具有 “稳藏先安康”的重要地位。“甘孜州地处青藏高原的东南缘,东邻阿坝藏族羌族自治州和雅安地区,南连凉山彝族自治州和云南迪庆藏族自治州,西依金沙江与西藏昌都地区相望,北接青海省玉树藏族自治州和果洛藏族自治州,由此成为我国藏区的重要组成部分”。[1]甘孜州行政区划 “辖康定、泸定、丹巴、九龙、雅江、理塘、巴塘、乡城、稻城、得荣、道孚、炉霍、色达、甘孜、新龙、白玉、德格、石渠18个县。……境内山脉绵延,雪峰皑皑,草原宽阔,江河纵横,峡谷深邃,森林茂密,地势由东南向西北逐步抬升”。[2]由于甘孜州的地理位置和在藏区中居于的重要地位,境外的分裂势力千方百计地对甘孜州进行分裂渗透活动,因此甘孜藏区在政治、军事上发挥着重要作用。

甘孜州属于 “康区”①的组成部分,藏传佛教在康区藏族民众的文化精神模式中占据重要地位,是藏族文化的重要组成部分。公元7世纪,苯教在德格地区仍属唯一的宗教。藏传佛教入藏之前,康区主要信仰苯教。相传文成公主入藏途经康定县塔公乡,随行携带的释迦牟尼佛12岁等身像 (藏语称 “觉沃佛”),突然重如千斤,无法移动。求卦得知菩萨喜欢这个地方,不愿离去。公主遂决定仿照释迦牟尼佛身像重塑一尊留在当地,后人称其为 “不去释迦像”,这个地方也因此被称为“塔公”,意为菩萨喜欢的地方。

一、佛教较早传入甘孜藏区的两个史证

佛教从西藏较早传入四川甘孜藏区,有两个史证。其一,石渠 “卓玛拉康”寺的修建;其二,公元10世纪末在邓柯一带形成一个康区佛教弘法中心。[3]公元7世纪松赞干布时期,为了弘扬佛法,在拉萨修建大昭寺、小昭寺。 《西藏王臣记》记载,初建大昭寺之时,白天所修建筑物,晚上遭鬼神捣毁。雪域西藏的地形,俨若罗刹魔女仰卧的形状,娥塘湖若罗刹女的心脏,而红铁山若罗刹女心骨的形状。吐蕃僧俗决定在湖的上面奉安释迦牟尼佛像和建筑王宫来镇压鬼神邪魔。为了彻底镇压罗刹女,还须在其四肢及肢体各关节部分建寺,即史书所载的 “四茹四寺”、“四厌胜寺”和 “四再厌胜寺”,共计十二座。 《西藏王臣记》载:“在魔女的左掌心上建康隆塘度母寺”,这个度母寺就是史料中所载的 “四再厌胜寺”中的一座。此寺即为今天的甘孜藏区石渠县洛须镇的 “卓玛拉康”,系甘孜州州级文物保护单位。卓玛拉康寺是公元7世纪佛教传入甘孜藏区的见证。

公元9世纪中叶朗达玛灭佛,卫藏作为吐蕃核心地区,佛教势力遭受严重打击。一些佛教僧人离开卫藏,转至多康和阿里继续进行弘法活动,后来佛教再度从多康和阿里等地传入卫藏。公元10世纪后半期,在邓柯一带形成一个佛教复兴活动的中心,其核心人物是弥底。据藏族学者杨嘉铭的考察,石渠洛须镇当地民众把他们打的一种“擦擦”叫做 “弥底擦擦”,据说此 “擦擦”是弥底大师所传下来的。在洛须境内的丹达村和俄巴纳村之间还有一处摩崖石刻,当地人称 “照阿娜姆石刻”。这处摩崖石刻系丹珑塘早期佛法兴起之后的一个见证。[4]

二、甘孜藏区藏传佛教各教派的传播发展

1.宁玛派

甘孜藏区藏传佛教的传入,各教派时间不一。宁玛派以l132年嘎当巴德协兴建噶拖寺作为标志,此寺可谓康区出现的最早佛教寺院之一。噶拖寺位于甘孜州之最西端,②噶拖寺对于宁玛派,乃至整个藏传佛教在康区的传播,均发挥示范作用。1272年兴建的金刚寺处于最东端,即康定县跑马山麓。③金刚寺乃宁玛派名寺之一,元帝曾赐有汉文匾额,达赖送有法衣,班禅赠有印章。[5]噶拖寺与金刚寺之兴建,表明了公元12—13世纪间藏传佛教宁玛派在甘孜藏区的传播与繁衍。元代藏族地方宁玛派僧侣并不以寺院作惟一修法之地,有的自寻处所,独自习行,他们对发展寺院似乎亦未付出艰辛努力。元室尊宠萨迦派,其教徒利用政治力量在各地大举建寺,康区地方势力鼎力支持,如德格土司便以此派寺院作为祖寺,宁玛派受到一定程度的抑制,所以没有兴建大型寺庙。17世纪五世达赖的支持,使宁玛派获得空前发展。1645年蒙古人安章任珍青波建安章寺 (今白玉县昌台区麻邛乡),此寺系藏传佛教大圆满心髓的弘法圣地,[6]以培养人才著称,仅是修证较高的活佛、堪布,在白玉地区有37名,德格地区24名,甘孜藏区其他地方40余名,西藏38名,青海、甘肃数名。另外遍及印度、不丹、锡金、斯里兰卡等国。甘孜藏区宁玛教派史上特别具有意义的是1684年五世达赖喇嘛命其弟子、宁玛派高僧赴康区传法,建立竹庆寺,此寺因有种种特殊援助,发展神速,成为四川藏区宁玛派三大主寺之一。

2.萨迦派

元朝时期,萨迦派兴盛。八思巴在今甘孜县打金滩亲自立寺。因系皇室拨款所修,被称为“汉人寺”。此后在今白玉县修建朗甲寺,在道孚县建弥勒寺。值得一提的是,他在宁玛派更庆寺大殿置佛像一尊,将更庆寺改宗为萨迦派寺庙。[7]1250年由八思巴倡导,在今康定县高日山麓创建正古寺,后改为高日寺。1270年,八思巴派遣门徒巴西拉波为高日寺主持,巴西拉波从京师运来佛像、法器与经籍。1357年,著名的木雅五学者之首的日比生根任主持,乃迁移于现在的寺址,重新扩建,取名桑珠洛布林寺④,并合并高日山麓附近的亚桑寺等5寺,致使香火旺盛。高日寺主持高僧与明成祖颇有渊源,因入宫念经治病有功,受到成祖褒奖。成祖赐御制 《甘珠尔》,并恩准每三年入京朝贡领赏。皇帝亲自 “印施”、 “荐扬”,无疑对藏传佛教的发展起到巨大的推动作用。高日寺因此声名远播,被誉为萨迦法王是八思巴,桑珠洛布林是花教圣地,成为萨迦派在甘孜州东部的重要据点。

在甘孜藏区西部,萨迦派的主要活动区域是德格。第27世土司乌金巴索朗仁青为八思巴侍者,元朝封之为多墨东本,辖有今巴塘、白玉等地。他在萨玛村 (巴塘与白玉交界处)建萨玛寺。作为官邸,亦称 “萨玛政权”。第33世洛珠刀登时期,取得濯曲河 (又称德格河)沿岸肥沃之地,建立萨迦寺院,并将官署迁于此地,遂将这一带定名为 “德格” (意为吉祥之区),正式自封为第一代德格王。第39世土司拉青·样巴彭措时期,统一了康西北地区,势力大增。此人系虔敬的萨迦派信徒,用重金从西藏萨迦寺、俄日寺礼请名僧,兴建寺庙、经堂18座。原为宁玛派的更庆寺,也于1680年被改宗为萨迦派,成为德格土司之家庙。[8]他制定 “十套教法”、 “十六套政法”以扶持包括萨迦派的藏传佛教。随着土司势力之发展,更庆寺兴盛起来,辖有分寺7座,盛时僧尼700余人。更庆寺印经院所藏经版,卷帙浩瀚,内容丰富,是享誉世界的藏族文化宝库,系当之无愧的康区萨迦派之圣地。[9]

3.噶举派

噶举派在西藏从未执掌过地方政权,但是在前藏和西康都一直保持着一定的势力,他们和内地皇室,西藏地方行政首脑有过比较密切的关系。此派创始人之一都松钦巴 (dus-gsum-mkhyen-pa,1110—1193年),本名却吉扎巴 (chos-kyi-gragspa)出生于今甘孜县扎卡波村。1147年在昌都建噶玛丹萨寺而创噶玛噶举派后,其门徒在甘孜藏区便有广泛活动。此派第二世活佛噶玛拔希 (karma-pakshi,1204—1283年)长期在康区进行广泛传教活动,他是西藏佛教传说中仅次于莲花生的一位所谓有 “神通”的人,藏族人称其为朱钦(grub-chen),建则乌多顶寺后,其声望愈加上升。从都松钦巴起,噶举派在西康就有相当的影响,此后几辈转世,对西康的影响就更突出。元朝忽必烈为巩固在康区的统治,不得不在召见萨迦派八思巴的同时,礼待噶玛拔希,因为八思巴的影响主要在卫藏,所以1253年忽必烈途经西康东部,召见噶玛拔希是合乎逻辑的。第三世攘迥多吉(rang-byung-rdo-rje,1284—1339年),1326年曾到拉萨,后来在西康噶玛地方整修寺庙,并传法收徒。1334年途经西康地区,平息了当地的一些争 斗 战 乱。 第四世乳必多吉 (rol-pa'i-rdo-je,1340—1383年),1356年,元顺帝曾传诏命他进京,途经西康,康区酋豪或迎送,或伴侍左右,途中调停两个部落之间的战争。约在1364年启程返藏,游历康区,沿途建寺塑像。[10]噶举派除有寺属农奴并占有耕地牧场外,并未形成为当时的一个地方政权,元朝所封的十几个万户中没有他,《明史》亦称他为游僧。他的实力是以在康藏各个地方政权辖区内所建立的属寺和吸引的信徒为基础的,这时噶举派活佛长期周游各地,传法收徒,调停地方纠纷,联结地方势力,得以保持实力。

明朝永乐年间,噶举派活佛受封为国师,授“大明四宝法王”玉印,赐原德格土司区一半的土地、百姓及青海夺洛洞盐池一个。另外四川还拨给粮食若干,此派政治地位大增。终明之世,此派均自称大宝法王,按期遣使进贡。⑤宗教作为一种社会意识形态,在古代阶级社会,既是统治阶级的精神武器,也是统治阶级内部倾轧的斗争手段之一。[11]明末清初固实汗统治的情况更是如此,固实汗支持格鲁派,对萨迦派亦持扶植态度,他出兵消灭白利土司,在对苯教实行全面摧毁的同时,也沉重地打击了噶举派。雍正三年 (1725),德格第42世土司丹巴泽仁主持建立了八邦寺后,此派力量才有所恢复。乾隆用兵大小金川时,八邦寺遣僧随营念经受奖,声誉更加提高。八邦寺系康区寺院建筑之最佳者,金顶炫耀,十里可见,为康区噶举派之圣地,有 “小布达拉宫”之誉,其地位仅次于其主寺后藏的楚布寺。[12]

4.格鲁派

格鲁派传入甘孜藏区的具体标志是理塘寺的兴建。明朝万历初年,云南丽江土知府木氏相继占领今巴塘、理塘、稻城、九龙等地,万历八年(1580)邀请第三世达赖索南嘉措前往传法,并资助建立长青春科耳寺,习惯称为理塘寺。此乃甘孜藏区第一座格鲁派寺院,索南嘉措出任第一任堪布。

索南嘉措在主持筹建理塘寺的同时,派遣其师弟松赞嘉措赴木里传教,四方化募⑥,历时9年,于1584年在瓦尔寨建第一座寺院,出家为僧者300人。松赞嘉措圆寂后,其师弟次称绒布于1604年在康坞建第二座寺院,选定降央绒布为第二任活佛,并送其去拉萨名寺学经,获格西学位。降央绒布主持教务后自称大喇嘛,于1674年建第三座寺院,世称木里寺,习惯上称呼这三座寺庙为木里三大寺。明末清初,在固实汗的支持下,五世达赖派遣霍尔曲杰·昂翁彭措来康区修建13座大型格鲁派寺院,此即有名的霍尔十三寺。⑦第一寺为更沙寺,康区格鲁派寺院尊之为发源母寺,其它十二大寺的启用庙章权和保管印章权之证件至今保留该寺。最后一寺为桑珠寺,意为如愿以偿,最终完成建寺之宏愿。霍尔十三寺建成后,康南、康东受其影响,各地纷纷将原属其他教派的寺庙改宗,格鲁派势力在甘孜藏区确立优势。

1729年,德格印经院建立,成为藏区三大印经院之一,德格印经院刻印的诸多典籍中,除了五明学科俱全外,藏传佛教各派的经典名著尽收其中。19世纪中期,以降央·钦则旺波活佛为主要倡导者,由贡珠·云丹嘉措活佛为理论大师,曲吉·德钦林巴为主要活动家,在甘孜德格地区发动了 “不分教派运动”。这一运动 “带有明显的大佛教复兴色彩,它摒弃佛门宗派林立的旧俗,把藏传佛教各派教义精髓集中在 ‘八大修学传承体系’之内,从理论到实践都有继承前人一切优秀道统,真正营造藏传佛教内部不分门派、互相学习的大好局面”。[13]

三、甘孜藏区藏传佛教寺庙布局特点

四川藏区藏传佛教寺院数目尚缺乏较为精确的统计。据20世纪50年代初期的资料,共有747寺,93 700名僧人,其中甘孜州540寺,约占全州寺院总数的72.3%,僧人79 300名,约占全州僧人总数的84.6%。[14]自十一届三中全会以来,全州批准开放和依法登记的532个宗教活动场所中,有藏传佛教寺庙515座,其中宁玛派217座、萨迦派84座、噶举派34座、格鲁派126座,僧尼4万余人,约占全州总人口的5%。

1.各教派的寺庙数量及其规模

甘孜藏区各教派寺院的分布在地域上呈现出一定的特点,格鲁派和宁玛派寺院几乎遍及全州。格鲁派寺庙以川藏线南路——理塘、巴塘、乡城、稻城、得荣诸县为多。冉光荣先生据 《四川省喇嘛寺院一览表》的资料统计,理塘县有15寺,占该县寺院总数25座的60%。巴塘县有22寺,占总数44座的50%。乡城县5寺,占总数8座的62%。一般而言,格鲁派寺庙是当地最大型的寺院,例如理塘县的理塘寺,巴塘县的康宁寺、日登寺,乡城县的申角寺、立禅寺。在川藏线北路诸县中,以甘孜县最集中,39寺中有格鲁派寺院24座,占总数的61.5%。该派寺院最少的是新龙县,其次是色达县。

宁玛派寺庙亦遍及全境,尤以色达、新龙、石渠、康定诸县此派寺庙突出和普遍。色达县有16寺,占该县寺院总数19座的84.2%;新龙县62寺,占总数76寺的81.6%;石渠县31寺,占总数63座的49.2%;康定县9寺,占总数24座的37.5%;宁玛派寺院数量在九龙县为2座,占总数22座的0.95%,比例最小。萨迦派和噶举派寺庙系小集中状态。萨迦派主要分布于德格县和康定县,其中德格县有14寺,占当地寺院总数42座的33.3%的。康定县有12寺,占寺院总数36座的33%。噶举派寺院处于更小的集中状态,主要分布于德格县、石渠县,德格县有11寺,占总数42座的26.2%,石渠县4寺,占总数63座的6.3%。[15]

甘孜藏区寺院较多,规模较大,影响深远。学者据四川省档案馆所藏的 《康定县喇嘛寺简况》、《理塘县寺庙情况》档案等文献资料,列出具有代表性的川藏线东路的康定县、北路的德格县、南路的理塘县的寺庙进行统计。[16]

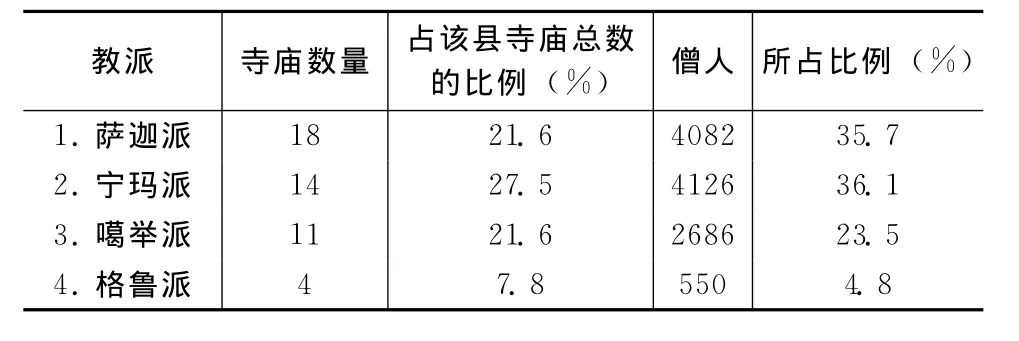

由表1可知,康定县不仅各教派寺庙皆具备,并且皆有一定的实力和地位,噶举派虽然仅有贡嘎寺,但却是当地的第二大寺庙。

表1 康定县各教派的寺庙数量及其规模

由表2可知,德格县萨迦派、宁玛派、噶举派寺庙在康区均属三派之主寺及著名大寺。

表2 德格县各教派的寺庙数量及其规模

由表3可知,理塘县县域内格鲁派寺院规模大,处于绝对优势。该县格鲁派寺庙数量虽然不及寺庙总数的一半,但是其僧人数量占74.5个百分点。

表3 理塘县各教派的寺庙数量及其规模

2.各教派寺庙分布所表现出的地域特点

在甘孜藏区,格鲁派寺庙大多分布于农区,宁玛派寺庙分布于牧区,萨迦派、噶举派以西部的德格县和东部的康定县为集中。我们可以一县的寺庙分布来看各派寺庙所表现出的地域特点。在道孚县,格鲁派寺院多在城区及红顶等乡,而宁玛派寺庙多在色卡乡等地。大致而言,格鲁派寺院处于农区,宁玛派处于半农半牧区,萨迦派及苯教寺庙处于偏远山区,这是具有代表性的。新龙县、康定县的特色更鲜明。

康定县各教派寺院并存,格鲁派并未呈现明显优势,原因有三。其一,康定北接嘉戎,南部为九龙、泸定,地处藏彝走廊,民族成分复杂,宗教信仰多元化,藏传佛教发生局部变异,各教派之间的界线似乎也不是那么鲜明,各教派之间的矛盾更难表面化。其二,宁玛派、萨迦派、噶举派建寺甚早,而格鲁派寺院修建既迟,规模又小,数量不多。其三,康定属明正土司辖区,作为土司家庙,地位最尊崇的系宁玛派的金刚寺。土司为自身统治出发,对各教派均采取认可、支持政策,即使宁玛派亦未形成独尊地位。新龙县的宁玛派占绝对优势,德格派基本上无寺院,这在其他藏区极为罕见。

四、甘孜藏区藏传佛教对社会稳定的影响

藏传佛教既是观念上层建筑,又是体制上层建筑,无论从精神层面的信仰诉求看,还是从实践层面的宗教活动看,都是影响甘孜藏区社会稳定的重要因素。[17]“藏传佛教不但以其诱人的来世说教和玄妙的轮回学说使其信众虔诚信仰,同时以其深湛的哲学义理和精巧的思维逻辑影响和规范着藏民族的观念世界和思维方式,并将其影响广泛地渗透在藏族社会、经济、政治、文化、习俗等诸多方面”。[18]藏传佛教是影响甘孜藏区社会稳定的重要因素。藏传佛教对甘孜藏区社会稳定的作用具有二重性:藏传佛教具有社会控制、群体整合、心里调适及行为规范等正面效应;藏传佛教的某些教规教义、寺庙政治及达赖因素对社会稳定具有负面效应。[19]

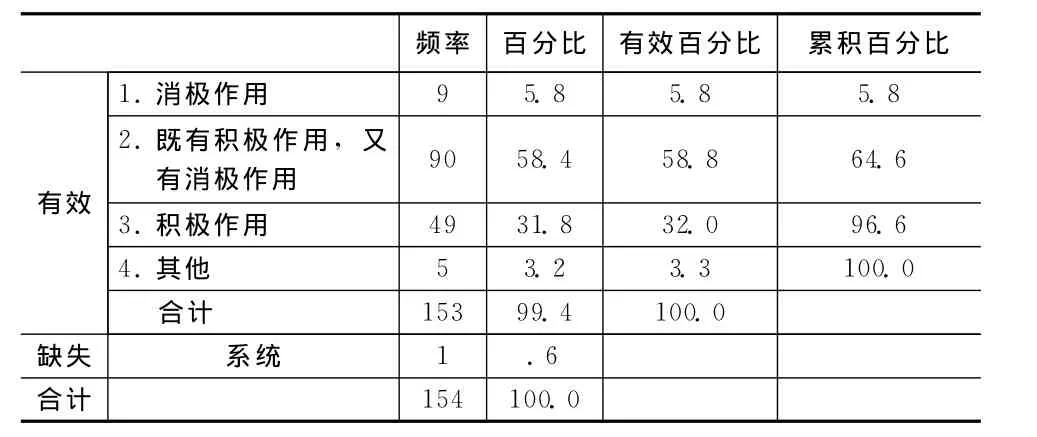

在笔者2014年8月对甘孜藏区寺庙社区生活参与及社会化管理状况所做的问卷调查中,第6题为 “您认为藏传佛教对社会稳定的影响是”?问题设计旨在测量民众对藏传佛教对社会稳定影响的评价。笔者设计了 “消极作用”、“既有积极作用,又有消极作用”、“积极作用”、“其他”四个选项,经编码录入,SPSS统计如下:

表4 您认为藏传佛教对社会稳定的影响是?

表中的数据显示,在所调查的153个有效样本中,32%的样本选择 “积极作用”,58.8%的样本选择 “既有积极作用,又有消极作用”,5.9%的样本选择 “消极作用”,3.2%的样本选择 “其他”选项。样本选择主要集中于第二项和第三项,累计百分比为90.8%,说明现阶段藏区民众总体上对藏传佛教对社会稳定的作用是认同的,同时也反映藏区藏传佛教事务治理能力亦有拓展和提升的空间。

五、结 语

藏区工作在党和国家工作全局中具有重要地位,甘孜藏区的跨越式发展和长治久安,关系到甘孜藏区人民的福祉,关系到改革发展稳定的大局。党和政府非常重视和关注文化安全视角下的藏区宗教问题治理体系及其治理能力现代化的研究实践。宗教矛盾和宗教冲突的根源蕴含在现实社会的经济、政治、文化利益的矛盾和冲突之中,但宗教 “善于把极平常的人间根源的冲突提高成宇宙范畴的亘古永存的冲突,赋于它们以概括的很难作任何妥协的绝对形式”。[20]宗教是最能深化民族对立和激起民族仇恨的社会意识形态,对此我们要有足够的认识。新时期我们要挖掘藏传佛教的积极因素,以马克思主义宗教观为指导,引导藏传佛教与甘孜藏区跨越式发展相适应;转变宗教工作方式,依法管理宗教事务,加强社会化管理宗教事务,寻求充满活力的内生式的结构性、动态性稳定;紧扣跨越式发展和长治久安工作主题,坚持藏区工作总体思路,努力建设法治甘孜、生态甘孜,和谐甘孜,幸福甘孜。

注释:

①“康区”既是地理区域概念,又是文化区域概念。地域范围系指康方言覆盖的地区,大体而言是指鲁共拉山以东,大渡河以西,巴颜喀拉山以南,高黎贡山以北的广大地区。行政区划则包括今甘孜州和阿坝州的嘉戎地区,凉山州木里县,西藏昌都地区,青海果洛州、玉树州;云南迪庆州。

②盛时占地约1平方公里,经堂48座、辩经堂42座、坐经堂5座、僧舍513套。共有3殿,第一殿置有从印度运来、高9.4米之铜塔;第二殿供奉高8米的释迦佛铜像;第三殿为密宗殿。外有印经房11间,保存藏、梵文经书900余种。

③此寺为明正土司之家庙,明代中叶毁于火灾,宪宗十三年 (1477)土司子甲白色特确活佛予以修复。

④即如意宝地寺。

⑤明代藏族地方与中央王朝关系甚为密切,贡赐关系成为维系和加强西藏地方与中央王朝政治隶属关系的特定形式。明王朝藏族地方的朝贡,大致可分为年例朝贡、请职朝贡、礼仪性朝贡三大类。参见曹群勇: 《厚赏与羁縻:论明代藏族地方与中央王朝的贡赐关系》,《西北民族大学学报》,2014年第1期。

⑥大致为今凉山彝族自治州木里藏族自治县。

⑦ (霍尔十三寺的名称学界有争议。其一是关于十三寺之范围,徐铭老师认为包括甘孜寺、桑主寺、棍萨寺、杂觉寺、大金寺、康玛寺、觉利寺、喀聂寺、章谷寺、尼错寺、白利寺、孜仓寺等。参见徐铭:《康区霍尔十三寺历史调查》,《民族丛刊》第8辑,1990年。格勒先生认为系大金寺、甘孜寺、白利寺、东谷寺、札龚寺、桑珠寺、苦马寺、觉日寺、灵雀寺、惠远寺、则书寺、更沙寺、寿灵寺。参见 《甘孜藏族自治州史话》,四川民族出版社,1984年版,第119页。另外还有资料认为包括曲德寺、召戈寺等。冉光荣先生认为以上说法均有待进一步核实。其二为甘孜寺在 “十三寺”的地位界定。徐铭老师认为 “十三寺”主寺为甘孜寺,而格勒先生则认为“十三寺”第一寺为甘孜寺。

[1]张有恒.对加快甘孜州社会发展的思考——甘孜州调研报告[J].天府新论,2007 (5).

[2]康定民族师专编写组.甘孜藏族自治州民族志[M].北京:当代中国出版社,1994:1.

[3][4]杨嘉铭.四川藏区藏传佛教的基本特点[J].西南民族大学学报 (人文社科版),2007(2).

[5]金刚寺[J].民族,1989 (12).

[6]朱巴活佛.话说安章寺源流[J].四川民族史志,1988(4).

[7]甘孜藏族自治州概况[M].成都:四川民族出版社,1986:41.

[8]梅俊怀整理.德格土司史略[J].更登,译.四川民族史志,1988 (4).

[9]来作中,邓俊康.德格土司家族的由来及其社会制度 [C].甘孜州文史资料选辑:第1辑.

[10]王森.西藏佛教发展史略[M].北京:中国藏学出版社,1987:107.

[11]刘锦涛.论基督教在西藏传播失败的原因[J].中国藏学,2008 (2).

[12][15][16]冉光荣.中国藏传佛教寺院[M].北京:中国藏学出版社,1994:106,117-118,118-120.

[13]泽仁吉美.多派并存发展的德格佛教文化[M]//泽波,格勒.横断山民族文化走廊——康巴文化名人论坛文集.中国藏学出版社,2004:503.

[14]对寺庙问题的一些初步意见 (四川省档案馆藏档案)[D]//冉光荣.中国藏传佛教寺院.北京:中国藏学出版社,1994:117.

[17][19]刘星,曹群勇.双重效应:藏传佛教对甘孜藏区社会稳定的影响[J].重庆理工大学学报 (社会科学),2013 (4).

[18]杨健吾.藏传佛教与四川藏族的民俗文化活动[J].西藏艺术研究,1999(1).

[20]Ⅱ·H·米特罗欣.宗教与民族[J].世界宗教资料,1991 (2).