良肢位摆放与早期肢体功能锻炼在急性脑卒中患者预防足下垂中的应用

2015-04-22冯丽沂何斯思黄淑仪

牟 丹 冯丽沂 何斯思 黄淑仪

牟丹:女,本科,主管护师

伴随我国人口老龄化进程的日益加快,脑梗死的发病数亦日益增多,有资料显示[1],我国每年新发脑卒中人群约为200 万,有70%~80%的脑卒中由于残疾将无法生活,足下垂是脑卒中偏瘫人群引发步态异常的主要原因,将严重降低患者的日常生活能力[2]。脑卒中时期的康复治疗是降低致残率的有效方法,亦是脑卒中组织化管理中不可或缺的重要关节,科学、高效的康复锻炼可降低脑卒中引发的残疾程度,加速脑的康复进展,提升脑卒中患者的生活活动能力及生活质量[3-4]。本文回顾性分析我院急性脑卒中患者采用早期康复锻炼,满意效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 回顾性分析我院2012 年6 月~2014 年5 月收治的96 例急性脑卒中患者临床资料,所有患者均符合急性脑卒中的相关诊断标准。纳入标准:采用CT、MRI 等影像学手段检查提示有明确出血病灶或梗死病灶的偏瘫患者,且发病至入院时间≤7 d。排除标准:(1)将短暂性脑缺血发作,神智不清,伴有脑肿瘤、颅脑损伤、脑寄生虫、代谢性胀气及房颤引发的类似脑梗死症状患者。(2)将发病至入院时间>7d 的患者。(3)深度昏迷、伴有其他严重的脏器官病变、恶性血液病、非急性脑卒中原因所引发的肢体偏瘫患者。(4)护理依从性差、无法配合早期护理干预的患者。将2012 年6 月~2013 年5 月收治的44 例患者作为对照组,2013 年6 月~2014 年5 月收治的52 例患者作为观察组。对照组男29 例,女15 例;年龄52 ~81 岁,平均年龄(66.7±8.2)岁;左侧偏瘫26 例,右侧偏瘫18 例;病程0 ~7 d,平均病程(3.6±1.9)d;NIHSS 评分(17.6±4.3)分,肌力分级0 ~III 级。观察组男34 例,女18 例;年龄53 ~84 岁,平均年龄(67.2±8.6)岁;左侧偏瘫29 例,右侧偏瘫23 例;病程0 ~7 d,平均病程(3.4±2.1)d;NIHSS 评分(17.2±4.5)分,肌力分级0 ~III 级。两组患者在性别、年龄、左右侧偏瘫、病程、NIHSS 评分、肌力分级等方面比较差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

1.2 方法 对照组患者均进行常规护理干预及指导,具体内容包含密切监测患者血压、体温、脉搏、呼吸、血流动力学,待患者病情稳定48 h 后进行如下护理干预:(1)生活护理。保持病房内干净整洁、病室内空气流通、饮食指导。(2)心理护理。耐心、细致地与患者保持日常沟通,建立密切护患关系,尊重、关心、关爱患者的日常生活,协助患者树立战胜疾病的信心,提升患者配合治疗的依从性。(3)用药指导。指导患者及家属正确的用药方法、用药原则、可能出现的不良反应及相关注意事项。待患者病情稳定3 ~4 d 后说明康复指导对提升生活活动能力、预防肢体肌肉萎缩的意义,指导患者及家属正确的康复方法,直至患者及家属基本掌握康复方法。观察组在对照组基础上进行早期肢体锻炼,具体方法如下:

1.2.1 良好肢体摆放 观察组患者入院当天给予良好肢体摆放,包含以下三种肢体位:(1)仰卧位。头下置枕头,面部保持朝上,保持枕头适当高度,胸椎部不得出现屈曲,于患侧肩关节下方置一枕头,肩胛骨向前,上肢肘关节伸展,置于枕头位置,腕关节处于背伸位,将掌心朝上,手指尽可能完全伸展,于患侧臀部垫一海绵垫,使患侧骨盆向前突,预防髋关节屈曲、外旋,足底与床板间置一硬枕,保持足部处于中空位。(2)患侧卧位。将患侧置于肢体下方,保持侧卧位,头部下垫枕头,患者肩胛骨保持前倾、肩关节屈曲、前臂后旋、手指保持伸展,下肢伸展,膝关节前屈10°~30°。(3)健侧卧位。患侧肢体位于身体上方,患者上肢向前伸展,保持肩关节前屈90°,患侧下肢的髋、膝关节屈曲,下方垫一软枕,膝关节向前屈曲10°~30°,背部垫置海绵翻身垫,保持躯干的放松状态。入院后三种肢体位置交替进行,仰卧位时间持续时间较短,保持约2 h 左右、健侧卧位及患侧卧位保持时间约3 h 左右。

1.2.2 早期被动训练 患者病情稳定48 h 后,患者取仰卧位,护理人员由健侧至患侧对关节进行被动训练,被动训练内容如下:(1)髋关节被动训练。护理人员一手将健侧肢体充分屈曲,保持骨盆固定后,另一手下压患侧膝关节,保持髋关节充分伸展,利用肩部上扛动作协助患者完成髋关节屈曲,使得肱二头肌获得有效牵拉;保持患者下肢屈曲位,护理人员一手托起小腿近端,另一手协助足跟外侧缓慢、小幅度摆动进行髋关节内旋训练;保持下肢固定,护理人员一手托起患者大腿内侧,另一手将足跟或膝关节下方托起进行髋关节的外展运动。(2)踝关节被动训练。护理人员一手固定患侧足底前外侧缘,利用身体重力向下方施加压力,使踝关节获得背曲运动;护理人员左手固定前脚掌,右手对跖趾关节及趾趾关节进行活动训练。(3)肩关节被动训练。首先对肩胛骨壁关节进行充分活动,一手将肱骨近端固定,另一手将肩胛下角固定,被动进行各方向活动,保持肩关节被动活动范围在正常范围的40%以内。(4)手关节被动活动。保持手部诸关节均进行全关节活动范围内运动,单手固定腕关节,另一手扶持手掌部,牵拉进行手部腕关节旋转、屈伸运动;协助患者进行拇指屈曲、伸展、对指、掌侧外展等运动。

1.2.3 早期主动训练 患者进入痉挛期后,指导患者进行肢体的主动训练,训练内容有:坐位平衡、坐站交替训练、站立位平衡训练(5 ~8 d)、护理人员协助下进行步行训练,长时间坐位训练,降低手臂张力,日常简单生活训练,如刷牙、洗脸、吃饭、整理衣物。

1.2.4 早期矫形器运用 患者入院7 ~9 d 肌力恢复至III级后,患者进行卧位、坐位及站立位训练时,要求佩戴裸足矫形器(AFO),首先要求患侧下肢穿戴AFO 后于平行杠内进行站立平衡训练,要求患侧肢体进行下肢负重训练、强化步行训练、下肢强化分离训练。

1.3 观察指标 (1)比较两组患者住院2 周后的足下垂发生情况,保持患者处于坐位,双腿悬空,观察患者的踝关节是否可以进行主动背屈、主动内翻、主动外翻及是否出现下肢肌肉痉挛。(2)比较两组患者住院2 周后的Fugl-Meyer 下肢运动功能评分(FMA)及日常生活功能评分(Barthel 指数评分)。

1.4 统计学处理 采用SPSS 17.0 统计学软件,计量资料比较采用两独立样本的t 检验,计数资料采用两独立样本的χ2检验。检验水准α=0.05。

2 结 果

2.1 2 周后两组患者主动背屈、主动内翻、主动外翻,下肢肌肉痉挛情况比较(表1)

表1 2 周后两组患者主动背屈、主动内翻、主动外翻,下肢肌肉痉挛发生情况比较(例)

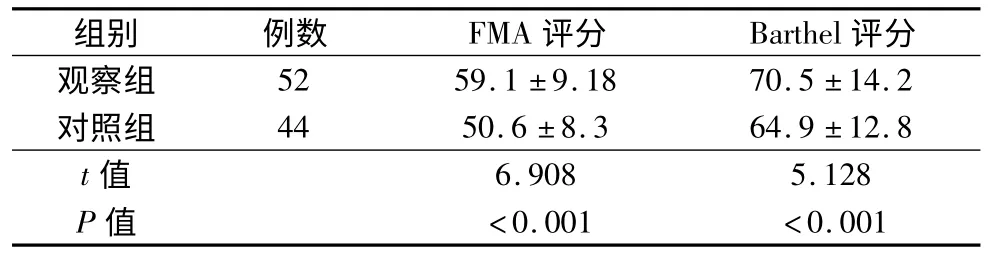

2.2 2 周后两组患者FMA 评分及Barthel 评分比较(表2)

表2 2 周后两组患者FMA 评分及Barthel 评分比较(分

表2 2 周后两组患者FMA 评分及Barthel 评分比较(分

组别 例数 FMA 评分 Barthel 评分观察组52 59.1±9.18 70.5±14.2对照组 44 50.6±8.3 64.9±12.8 t 值6.908 5.128 P 值 <0.001 <0.001

3 讨 论

足下垂是骨外科体征之一,保持患者坐位,双下肢自然下垂,若可见足处于跖屈位且完全无法进行自动的内、外翻,则可诊断为足下垂。足下垂主要以小腿三头肌痉挛及小腿前侧及外侧肌肉群肌力减退,导致足背伸肌及背屈间肌力不平衡,引发步态的异常出现,日常生活活动能力下降及站位不平衡的症状。

本结果显示,观察组早期采用良好肢体摆放、被动训练、主动训练及早期矫形器运用等肢体功能锻炼方式,与对照组比较,观察组主动进行背屈、主动内翻及主动外翻情况明显高于对照组(P <0.05),下肢肌肉痉挛的发生情况低于对照组(P <0.05),住院2 周后的FMA 评分及Barthel 评分均明显高于对照组(P <0.05),表明采用早期功能锻炼的方式可有效降低急性脑卒中患者足下垂的发生率,提升下肢活动能力及日常生活活动能力。早期良好肢体摆放又被称为抗痉挛体位,其主要通过静止性的反射抑制及持续性控制方式对抗异常运动模式,降低肌肉痉挛的发生率,引发分离运动的出现。有研究发现[5],急性脑卒中患者由于长时间的卧床、大脑运动神经功能受损将会引发明显的下肢肌肉痉挛,临床症状上以典型性偏瘫下肢伸肌痉挛为表现。而通过早期的良好肢体摆放可有效保持下肢的屈曲位,抑制异常肌痉挛,促使其与拮抗肌处于平衡性状态,预防下肢偏瘫肢体出现肩关节脱位、肩关节疼痛、足内翻、足下垂等并发症,早期良好的肢体摆放有3 个体位,分别为仰卧位、患侧卧位及健侧卧位,通过3 种体位的不断循环,交替应用,可给予大脑足够的刺激,减轻急性脑卒中患者大脑对运动神经功能的抑制,恢复上下肢肢体的部分功能。早期的髋关节、踝关节、肩关节及手关节被动训练可向中枢神经系统提供足够的本体感觉冲动性输入,促进患者全身的血液循环,改善肢体痉挛、肌肉萎缩症状,且被动活动还可加强肢体神经功能向大脑皮层运动区神经传导,促进大脑支配运动神经功能的恢复。

早期的主动运动包含有坐位平衡、坐站交替训练、站立位平衡训练,上述运动均为患者恢复日常生活活动的基础,亦是预防足下垂,恢复正常步态及小腿肌肉群功能的根本,通过上述主动运动的反复刺激神经功能,在预防足下垂的同时亦提升了FMA 运动功能。早期佩戴裸足矫形器是预防足下垂、尖足、足内翻、足趾/跖屈曲痉挛、膝屈曲和膝过伸等异常步行模式的有效方式[6-7],在早期应用于急性脑卒患者中可有效改善着地的稳定性,行走训练时保持身体重心在健侧及患侧间有利的交换,一方面减少了肌肉的不必要活动,减少了步行状态时的能量消耗,提升步行训练的效果;另外可加强双侧肌肉群伸展肌平衡,提升肌力,在患者依从性良好的情况下可极大预防足下垂的发生。

综上所述,急性脑卒中发病后,足下垂及日常活动功能受限多伴随发生,严重降低了急性脑卒中患者日后的生活质量,通过对急性脑卒中患者的早期肢体康复锻炼,可最大限度地促进脑卒中患者肢体功能的恢复,减少足下垂的发生,提升下肢功能及日常生活活动能力,最大限度地改善患者生活质量。

[1] 许继晗,苏永静,黄贤丽,等.脑卒中患者延续性护理的研究进展[J].现代临床护理,2012,11(6):83-86.

[2] 陶如华,陈玲玲,关 畅.“工”字型防足下垂护具在脑卒中患者预防足下垂中的效果观察[J].中华全科医学,2014,12(10):1676-1677.

[3] 曹民娟,彭美娟,杨艳红,等.强制性运动治疗脑卒中偏瘫患者上肢功能障碍的疗效观察[J].护理实践与研究,2012,9(9):42-43.

[4] 徐秀丽,张西静,梁 旭.66 例脑卒中偏瘫病人的早期康复治疗及护理[J].全科护理,2012,10(28):2630-2631.

[5] Saver JL,Fonarow GC,Smith EE,et al.Time to treatment with intravenous tissue plasminogen activator and outcome from acute ischemic stroke[J].JAMA,2013,309(23):2480-2488.

[6] 翟亮凯,彭豫忠,李亚峰.踝足矫形器对偏瘫患者足底生物力学特征的影响[J].中国伤残医学,2013,21(4):41-43.

[7] 黄春莲,李 萍,李丹菊.动踝防旋防足下垂支具预防脑卒中偏瘫患者足下垂的效果观察[J].中外医疗,2013(21):7-9.