音乐与舞蹈关系

2015-04-20孟丹

孟丹

一提到舞蹈,很自然地会让人联想到音乐。自古以来,就有了诗、乐、舞三位一体的形式和格局,舞蹈与音乐自打娘胎出来就注定了这样的亲密关系。中国舞蹈家吴晓邦从理论和实践两方面都做了验证,他指出:“任何舞蹈在艺术形象上都必须通过音乐,才能把它的‘意思完整地表现出来”。由此看出音乐与舞蹈有着不可分离的内在联系。

密切联系 双向选择

舞蹈与音乐的共性之一便是抒情性,它们都直接表达情感。音乐的表达具有抽象性,它不会对舞蹈的具体表达产生重复、矛盾或干扰的作用,却能够与舞蹈结合得天衣无缝。因此,在一部作品中,音乐的风格与舞蹈的表达诉求,或者是舞蹈的风格与音乐的呈现内涵应该是对照的。也就是说,在一台音乐与舞蹈并重的晚会上,音乐作品与舞蹈表现一定要追求风格的统一。此时的音乐是舞蹈的音乐,舞蹈也是音乐的舞蹈,它们扮演着不可分割的两个重要角色。

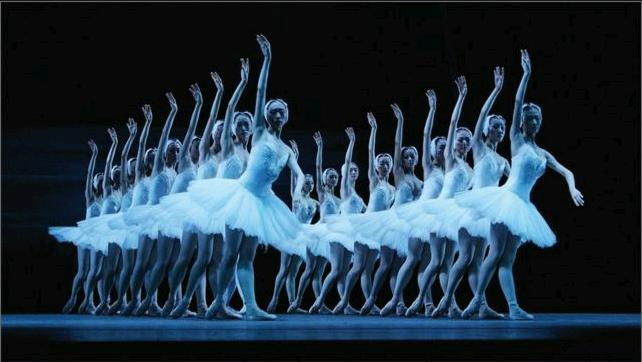

由此可以看出,怎样选取素材成了这类作品创作的首要问题,如何能把音乐与舞蹈的风格把握得恰到好处是衡量音乐家和编导家个人水平的关键。该选用什么乐器、什么旋律、什么调式进行编曲?应该在与舞蹈作品创作初期的相互磨合中来确定。正如享誉世界的芭蕾之作《天鹅湖》,由于有了古典芭蕾之父佩蒂帕的天才编舞与音乐巨匠柴可夫斯基的灵感作曲才得以铸就了这部不朽之作。这不正是一个很好的例子吗?

角色扮演 各有分工

音乐的现场演奏与舞蹈表演作为同是需要观众现场感官体验的艺术形式,在一个舞台之上二者扮演的角色却是不同的。众所周知,对于歌剧而言,是以“歌”来诉说故事。观众的直接感官首先由台上倾情演绎的歌剧演员决定,而所有的交响乐曲的演奏都在乐池中进行,他们所扮演的角色类似于“幕后工作者”。而在一部大型舞剧中,舞蹈成了撑起整个作品的脊梁,它是呈现在观众面前最直观、最基础的表达形式。另外,从音乐舞蹈史诗《东方红》的创作和演出中应该可以得出一些经验和感悟。这部为了庆祝中华人民共和国成立15周年,集合几十位优秀的文学家、艺术家团结合作的集体智慧的作品由八个场景组成。每个场景分别由音乐与舞蹈作品汇集,而各个场景、段落之间又由诗朗诵衔接贯穿。这个气势磅礴的史诗巨著在音乐、舞蹈、诗歌的充分配合之下,表达出中国人民万众一心、奋发图强的坚强意志和勇气。其中舞蹈与音乐起到了共同支撑整部作品的重要作用,可谓两者的分量相当。

相互融合 完美体现

这里主要想说的是“节奏”在二者之间所起的作用。舞蹈与音乐结合的重要基础便是节奏。舞蹈需要音乐来强化节奏感,而音乐同样需要舞蹈的动感来诠释自己。在舞台上,音乐的流淌是舞者的内心外化,而舞台上流动的舞蹈语汇何尝不是演奏者的内心告白。因而,这个“节奏”有着至关重要的作用。

节奏如同人的呼吸,它时时刻刻存在于人的生命意识中。对于一个无伴奏的舞蹈,虽然没有实质上的声音,但它从无声中也透露着一种节奏,会使人感到“此时无声胜有声”之妙。我国舞蹈家王曼力等编导表现张志新烈士在狱中斗争生活的舞蹈作品《无声的歌》,就是一个无音乐伴奏的舞蹈作品,但是它采用了风声、水声、镣铐声等音响效果来伴奏,这是一个独具特色、充分运用“节奏”的作品。

而为了将音乐和舞蹈的关系进行进一步的探索,2011年启动了由中央音乐学院与北京舞蹈学院协同创新舞蹈音乐和舞蹈编创高端人才培养项目“音·舞集”。该培养项目打破以往音乐、舞蹈各司其职的单一培养的模式,在整个培养过程中突出了专业特点,以舞蹈音乐的编创实践为主并同时兼顾理论及内在的素质培养,实现音乐与舞蹈专业教学交叉融合。这是一次很好地将不同门类艺术融合的努力尝试。通过“音·舞集”的创作形式让大家进一步认识了不同艺术形式能够不断交叉向外拓展的多种可能性。

总的说来,好的作品需要有好的音乐及好的共鸣,尤其是在舞蹈与音乐演奏共同登台之时。无论是如今我们大胆尝试以“音·舞集”的艺术表演形式来探讨音乐与舞蹈的关系问题,还是运用一些其他手段进行关于二者的探索,这种对艺术探索的思考总是在一种曲折道路中走向前进的。只要我们大胆地去想并且付诸实践,最终总会收获意想不到的结果。虽然舞蹈与音乐的表现形式各有不同,但相信只要编导们把二者的关系准确的定位,就能使二者相互融合并进一步推进。万事起步皆不易,但只要勇敢地迈出了第一步,未来的困难、挫折又何惧呢?endprint