喜剧的忧伤

2015-04-20王小燕

王小燕

2015年伊始,去看《博物馆奇妙夜3》。第85分钟,扮演罗斯福总统的罗宾·威廉姆斯喃喃自语:“再见了,笑一个吧,天亮了!”随后,第一缕阳光照进博物馆,他咧开嘴凝固成蜡像。2014年8月11日,罗宾·威廉姆斯因重度抑郁症在美国加州寓所自杀离世,终年63岁,电影中的这一幕,也成为这位好莱坞喜剧明星在银幕上的最后定格。

那一刻,我很难形容自己的感受,脑子里冒出一部话剧的名称——《喜剧的忧伤》,它改编自日本的喜剧电影《笑的大学》,译成中文的时候,题目里没有了“笑”字,导演徐昂解释说:“笑,是喜剧,不笑,也是喜剧,你什么时候看卓别林的东西,真正笑过?”

那就说说,最近看的几部,笑不出来或者笑着感觉忧伤的“喜剧”。

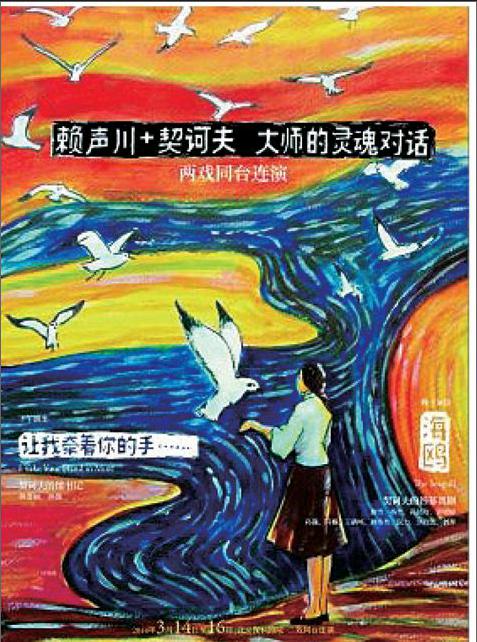

《海鸥》:悲喜交加一瞬间

2014年10月,杭州大剧院引进了契诃夫编剧、赖声川导演的《海鸥》。故事一开场,就弥漫着失望,黑衣少女一声叹息:“好吧,我在为我的生活守孝。”她暗恋庄园里的文艺青年,而文艺青年爱着白衣少女,他邀请白衣少女演出自己创作的后现代戏剧,但遭到了自己的守寡母亲——一个风韵犹存的女演员的嘲讽。这个女演员,有个作家情郎,白衣少女无限崇拜作家,作家大叔既笑纳半老徐娘的金钱和阿谀,也不拒绝小萝莉的投怀送抱,还带着白衣少女去了省城。几年后,文艺青年终于在文艺界崭露头角,以为可以赢回白衣少女,待到真的重逢,他得知心上人早已被作家抛弃,还堕了胎,就像湖边的海鸥,好好飞着,突然被猎人射杀。剧终,枪响,是文艺青年自杀的枪声,庄园里的人们还在开着玩笑,说是别的什么响声。

这部戏写于1896年,一度被称为是契诃夫作品中最复杂的剧本。这“复杂”在于,契诃夫一开始就宣告“《海鸥》是个喜剧”。而作品问世后,把《海鸥》搬上舞台的导演斯坦尼,坚持认为这部戏是个悲剧,为此契诃夫还和他争得面红耳赤。要知道,契诃夫在生活中,是个极温和的人,能让他如此反常的,一定是原则问题,比如被他视为生命的作品被误读了。

赖声川这次改编《海鸥》,除了将作品的背景挪到上个世纪30年代的中国,把冗长的俄国人名做了本土化的处理,对情节和人物设置都没有改动。他说,初学戏剧时,也不敢相信自己的眼睛,契诃夫竟然把《海鸥》定义为喜剧!因为传统意义的喜剧,比如莫里哀的概念是,一个人想要一样东西,最后他得到了,就是喜剧,得不到,就是悲剧。而契诃夫对喜剧的定义,似乎是反着来的。赖声川在导演《海鸥》时感悟到,如果非常近距离地看剧中人,他们的选择都是错误的,命运都是悲惨的。但是,如果拉开到比较远的视角,看待这一个众生相,就会对这些人产生怜悯,他们的愚蠢和错误,都值得被原谅,他们的生活可以更美好。于是,生命又变成了喜剧。

看完戏,我去读了契诃夫的传记,发现他一生的悲喜境遇也是一言难尽。契诃夫的初恋情人叫米奇诺娃,他们互相爱恋、等待、猜疑了9年,放不开,也走不到一起。1896年,契诃夫写了《海鸥》,把米奇诺娃塑造成了白衣少女妮娜,这部戏还是没有让他们喜结连理,倒是让他邂逅了后来的妻子——出演《海鸥》的女演员克尼碧尔奥嘉。在结婚后的几年里,契诃夫和奥嘉虽然相爱,却因为工作分居两地,直到契诃夫病危,夫妻才团聚,相伴了最后几个月。1904年,停在莫斯科火车站的绿色火车,车厢里放着契诃夫的灵柩,车皮上用大字写着“蚝”。有人觉得这结局好凄凉,但也有人觉得,那才是契诃夫式的喜剧,是他留给世界的最后一次幽默。

所以,我告诉自己,不必再纠结《海鸥》到底是悲剧还是喜剧了。就像看一张流泪的肖像,会一时间分不清那是悲伤的眼泪,还是喜极而泣。悲喜之间,本来就有着很深的关联,一个人极度高兴和极度悲伤,最后呈现在脸上的表情其实是很像的,笑着哭、哭着笑,悲喜一瞬间,难分彼此。

《一鸟六命》:冷眼看世世亦冷

2014年底,杭州大剧院上演了林兆华导演的荒诞喜剧——《一鸟六命》,和《海鸥》相似,这又是一起和“鸟”相关的血案。和《海鸥》不同,这部戏到处是噱头和笑料,只是笑了之后,突然会觉得瘆得慌,因为它的剧情,比很多法制栏目讲述的离奇杀人案都可怕。

《一鸟六命》改编自冯梦龙《喻世明言》里北宋徽宗年间的一起无头公案,“有钱人”的儿子沈小官——一个极度空虚又没脑子的公子哥,和“一般人”以画眉鸟作赌注,赌谁取下项上人头后不死为赢,结果他,当然就死了,头颅也不知去向。由此开始,一连串的人被牵扯到这桩命案当中。穷人一,因为赏银被同伴灭口;生意人,因为求富被官人当作替罪羊;穷人二、三,因为知道真相,被官人杀害;一般人,因为杀人自责,说出真相,被穷人就地正法。死,就像家常便饭,常常是手起刀落,舞台旁边丢过来一个布偶人头,就代表这个人“挂”了。这种荒诞和戏谑的手法,让人想到林兆华一直坚持的“戏剧就是玩儿,就是一群众娱乐”。可是,林老爷子为什么偏偏对这个几百年前的荒诞故事情有独钟,觉得它好玩儿?

看戏的时候,我想,导演要表达的可能是等级森严的社会中人性的贪婪和残酷,你看,穷人、一般人、生意人、有钱人、官人……每个阶层的人都想成为比自己更高的阶层的人。结果呢?一个个都把自己送上了死路。梁漱溟曾经说过,人生大抵有三种态度:世俗的逐求、宗教的厌离、天然的郑重。 《一鸟六命》里的人们,基本都是抱持第一种态度生活的人,名利场上逐求未遂,加上阴差阳错,就送了命。再搞笑的折腾,归宿都是悲凉,让观众怎么笑得出来?

然而,看完戏之后,一个朋友的看法却恰恰相反。他替剧中所有人做了“疑罪从无”的辩护。比如,有钱人或许心底深爱着他的儿子呢,不然为何一年后还能大手笔捉拿真凶?官人或许还留着我们看不见的读书人的清高呢,不然他为何跟有钱人闹翻?生意人可不可以理解成“为梦想,不止步”呢?一般人是不是本来就想以死谢罪来逃脱的良心谴责呢?正所谓“醉眼看花花也醉,冷眼观世世亦冷”。如果用宽恕的心来看待这一连串荒诞的死亡,会发现温情正和邪恶擦肩而过,我们也会犯同样的错,所以,何不悲悯一笑?

《鹿鼎记》:世间安得双全法?

2015年初,陪母亲去看杭州越剧院的《鹿鼎记》,开场前夕,字幕机上滚动播出一条消息:“主演徐铭因排练扭伤脚,为了顺利演出,已经打了封闭针,演出过程中若有不尽如人意处,望大家谅解。”当晚的演出,徐铭不负众望,把憨憨痞痞、仗义又迷茫的韦小宝刻画得入木三分,演出现场笑声不断。但她每次腾挪翻转,母亲都拉着我一阵紧张,说“演员要不要紧啊,这么翻来翻去,会不会伤到筋骨啊?”当时我只能安慰说,“这个小宝有功夫底子,她有分寸的。”

演出结束,徐铭收到了好多鲜花和掌声,也松了一口气,准备去医院换绷带,过几天还要赶赴温州演出《一缕麻》。《一缕麻》和《鹿鼎记》都是越剧当中为数不多的、关于小人物成功逆袭的喜剧,当初金庸就是在香港偶然看到了徐铭的《一缕麻》,被她的独特气质打动,当即决定赠送版权给杭州越剧院,并指定徐铭来演越剧版的《鹿鼎记》。

可是,比戏剧更戏剧性的一幕发生了。第二天去医院一检查,徐铭因为带伤演出,原本的韧带拉伤变成了骨折。温州大剧院的《一缕麻》只能停演,杭越果断危机公关,联系演员改成了“五朵梅”折子戏专场,为了感谢没有退票的观众,徐铭坚持坐着轮椅赶去现场演唱。

这样的场景,在戏剧界叫“戏比天大”。2011年11月,京剧硬汉翁国生在演出《哪吒》时,跟踺断裂,仍然带伤坚持演完长达两个多小时的大戏,然后被120抬出剧场。2014年1月,陈道明在上海演出《喜剧的忧伤》期间高烧不退,路都走不稳,一向挺拔的明叔颤颤巍巍走上舞台,鞠躬向观众致歉,差点晕倒在舞台上。2015年1月,年仅34岁的歌手姚贝娜离世,据悉她患病期间,曾经一天跑三个城市做宣传,累到咯血。

面对这些风光背后的心酸,我脑子里冒出一句或许不合时宜的情诗:“世间安得双全法,不负如来不负卿?”如来,仿佛身体根本;卿,好比人们愿意为之献身的事情。哪个热爱舞台的演员,忍心辜负慕名而来的观众?但谁,能超越身体的局限来达成心中的不辜负?生活中和舞台上,有太多的身不由己,世间难有双全法,于是才有了“喜剧的忧伤”。

︱作者单位:杭州文广集团endprint