从谢氏书法看书法家的积淀

2015-04-20李克亮

李克亮

谢金龙

广东人,毕业于中山大学中文系,著名书法艺术家,建筑工程师。现任中国书画研究院常务理事等职,易经风水专家。曾于同济大学、台湾丛林佛学院、北京大学进修。其广结善缘、笃信好学,长时间专研国学,取精用弘,对儒、释、道、易经五行、中医等文化领域皆有研修。在其专业领域曾荣获『首届中华国学建筑环境高级策划师』。

谢金龙少年时期开始痴迷书法,多年来笔耕不辍、潜心修炼,将书法与易学、音律及宗教文化等融合一起,勇于创新,取得卓著成绩,业界认为其书法『下笔如有神,是不可多得的书法界奇才,自成一体,乃『谢氏书法』。其多幅书法作品于《中国文化报》《文化月刊》《北京文学》《中国文学》《中国铁路文艺》《文学月刊》《中国散文家》《华夏散文》《宝安日报》等报刊发表。并荣登《文化月刊》数期封面人物。其书法作品被众多机构、商会、协会、企业单位采纳用于渲染文化氛围,被诸多海内外书画收藏家珍藏。

西汉著名的语言学家、哲学家扬雄在其 《法言·问神》中断言 “书,心画也”。其一针见血的指出了书法这种艺术实践其实就是内心外泄的表征。从另一方面推理,我们即可以认为:心是书法的根基、是书法的源泉,只有这个内在的心滋养丰沛起来、强大起来,方可能有好的作品自然而然的迸发而出。无“心”的书法必然成不了大气,既便是上了厅堂,不是跌跌撞撞站立不稳,更可能是面目可憎得让人蹙眉。因而一个真正的书法家需要固本清源,不断地丰富和沉淀自己。这沉淀包括文化素养、书法理论、审美、功力及社会人生阅历等方方面面。

一代书法大师启功自幼学习颜欧体及赵孟頫,后临习各种碑帖,他向贾尔鲁、吴熙曾请教丹青水墨,随戴姜福学习古典文学,跟陈垣钻研史学,后来又致力研究揣摩前人董其昌、米襄阳的精髓。启功先生一生笃学不倦,在古典文献、古书画、古文字、佛学、碑帖、文物等方面有非常深的造诣。正是基于如此深厚的积蓄,才焕发出了他书法特有的修长隽秀,清癯劲道,饱含淡泊悠远的文人情趣,有着特殊超凡脱俗的美感,自成“启体”一家,成为书法界的一代巨擘,多少书法名流也只能望其项背而自愧不如。

谢氏书法家谢金龙先生钦佩启功先生书法,一直视他为毕生楷模。谢先生夙兴夜寐,时时不敢懈怠,几十年如一日地不断学习,不断充实自己。在多年前,谢先生毅然决然地选择研习许多人望而却步的 “其大无外,其小无内”无所不包的《易经》。他深入探讨,参悟易学中的阴阳转化合一、太极两仪——四象——八卦的相生、六十四卦象的吉凶含义,汲取“易经”中博大精深的哲理内涵。谢先生研究命理学、风水学,他剔除糟粕,学以致用,提出风水学认识自然、利用自然、改造自然、顺应自然的四大原则。谢先生研习中医学中的阴阳气血、五行制化的理论。除了对这些别人看起来有些“旁门左道”理论研究外,谢先生专程赴丛林学院禅修佛法。珍惜佛缘,对于佛法长时间的知行合一、潜心探讨,让他获益良多。

通过不断的学习,而今已过知天命之年的谢金龙先生对儒、释、道、建筑、医学、算理、天文等许多领域都有深入的研究,尤其《易经》及国学到了一定深度,他的学识可以说是集大成者。

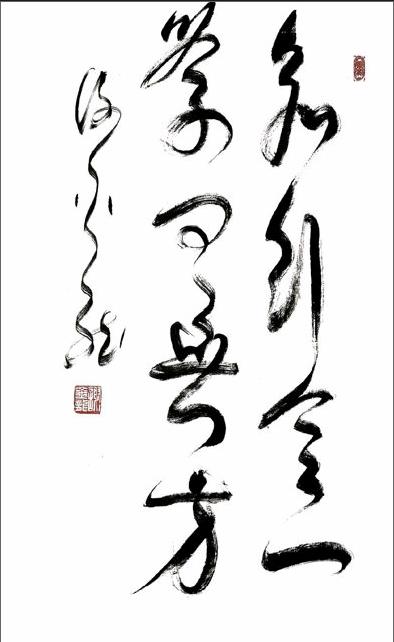

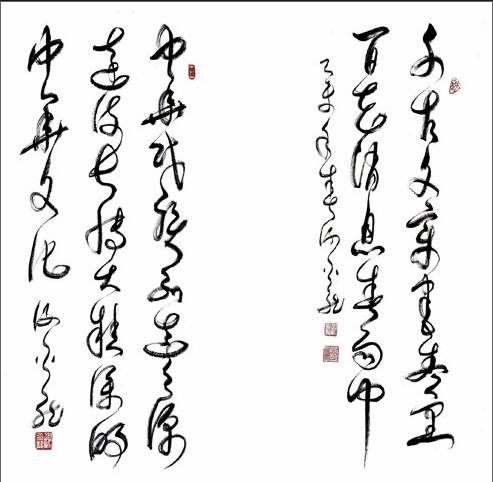

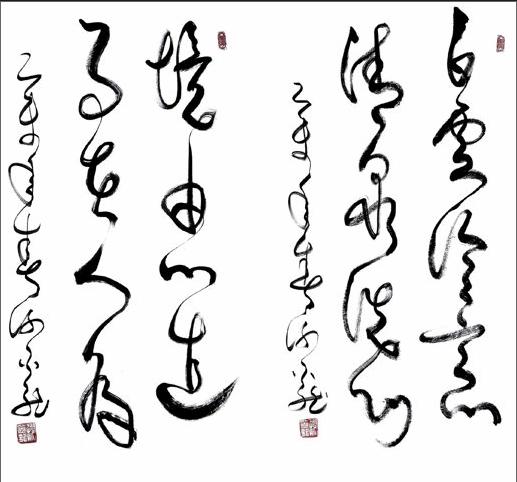

谢先生把多年的积累、多年的文化精粹咬碎了、嚼烂了、反反复复消化了,才创作出了一幅幅让人啧啧称叹、回味无穷的字。谢先生的书法可谓是厚积而薄发,作品不是很多,件件都是精品。谢先生写“学无止境”写出了治学者那种持之以恒的毅力;他写“融通四海”写出了那种和为贵、仁为怀的中庸思想和态度;他写“道法自然”写出了顺应自然,天下大同的那种高远境界;他写“上善若水”写出了一种宽容、舍而后得的利他人生哲学;他写“精气神”以厚重的笔触写出了蓄势待发充盈的元精,写出了那种奋发向上,威威生风的神气。

传统历史文化知识的积累学习和积淀只是创作书法的思想源泉,如何创作出好的书法作品还必须具备一定的技法,有一定的理论支持:包括书法理论、美学理论等。很难以想象,一堆杂乱无章的墨迹堆砌在宣纸上,瞪大眼看不出字的形状,散乱的像刚出世婴儿爬过的痕迹,这样的书法有何欣赏价值。谢先生曾慨叹,现在有些人习惯特立独行,或者说更善于出风头吧,结字似乎有意向握不稳笔的孩童靠拢,写出来的作品东倒西歪站不住,行书不是行书模样、草书没有草书的影子,这是对大众审美的一种挑战,是以丑为美,是书法界一种畸形、一种变态,是需要坚决抵制和杜绝的。

在书法理论、书法美学方面的学习因人而异。有人刻意地去学一些理论,喜欢摹写前人的作品,每个初学书法的人大都有这种经历。随着时间的积累,功力的提升,只是教条的模仿别人而没有创新就陷入一种媚的状态,就丧失了自身的主心骨。因而还需要在临摹中升华自己,有创造,青出于蓝而胜于蓝。唐代大书法家颜真卿最初学习“初唐四大家”的褚遂良及“草圣”张旭,在年过五十、历经多次战乱而被贬黜之后,他慢慢形成了颜体自身笔力雄健,沉稳厚重,刚直气正的风格。

谢先生从孩童起始,虽然不知历史上和当代的书法名流,但是他喜欢观察学习和分析。无论走到哪里,看到一幅好字,他都会分析,都会在心里反复思索别人是如何用笔的,如何结字的,如何布局谋篇的;为何别人写出来的东西“有型”,有深的韵味和情趣。每每自己书写、创作的时候,他都会将对方的优点融合了,创作出更加出色的,具有自己风格的作品来。 比如 “融通四海”这四个字写的人太多了,谢先生却能把它写得妙趣横生,意味深长。他的字笔画朴实浑厚,“融”字笔锋上下翻飞、左右开合有度,气韵流畅有千军万马之势,充分展示了儒家文化兼爱通达、和谐的气度和深邃的内涵; “通”如一叶扁舟,舟中稳坐一束发高髻的雍容女子,这舟江河行进,畅通无阻; “四”字如炯炯神目,探视古今,纵览四面八方;“海”中波澜起伏。细细思量开去:大千世界、芸芸众生无非男男女女组成,倘若将视野放开,将心的窗打开,让心舟顺流而下,四海遨游,便能贯穿世界,即是“融通四海”。谢先生的四字传神,就其辽远的哲理意义、人生感悟和它带给赏读者的志趣远远超出其形了。

对于一幅作品是不是符合美学原理,谢先生的理论很简单:只要大多数人真心的认可就行,这是一个最基本的前提。如果一幅书法作品让人看不懂、或者让人看得很揪心、很煞风景就不是一篇好的作品。书法作为一门高尚的艺术门类,书法创作作为一项高雅的艺术活动,它最终的结果是要带给欣赏者以愉悦、回味,积极向上的情操,而不是精神摧残。书法理论的践行,书法审美的提高也是一个积淀的过程,是一个发展完善的过程。

在书法创作中一个重要的积累是人生阅历和思想的积淀。这个过程不是一朝一夕形成,历经越多,越发成熟。一个书法家刚刚习字时候的作品和青年时期的作品,再到晚年的作品往往是有很大区别的。在一岁、两岁之间的差别很小,十年二十年之间的作品对比,也许会有天壤之别。有时候,50岁时候你看到20岁的作品时候,会感觉到幼稚,实在是面目可憎!这说明你的人生积累、人生阅历提高了,书法功力提升了。黄公望73岁创作的《天池石壁图》已经形成了自身独到的风格,和他29岁时的《秋山雨霁》画作比起来用墨和技法明显不同。

同样的“融通四海”2007年刊登在《宝安日报》上的,和2014年新近创作有很大的区别。将四字铺开来对比,无论是从字体的结字结构上,笔势上及用笔的力度上还是整体呈现给人的意趣等几个方面,经过7年世事变迁,真是不可同日而语了。

无论是知识理论、情趣修为、人生等沉积,看似平常,却是无形中打造了一把得心应手的强弓,也唯有这弓强势了,才能射出利箭,才能在湛蓝的天际上画出一道美丽的弧线。endprint