磺脲类药物在糖尿病管理中的重要地位

2015-04-20中国人民解放军第305医院梁艳玲祝开思

中国人民解放军第305医院 梁艳玲 祝开思

祝开思 主任医师,副教授,硕士生导师,解放军第305医院内分泌科主任。总参内分泌学、血液学、肿瘤学专业委员会主任委员,全军内分泌学会委员,中国老年病学会老年营养及食品委员会副主任委员,中国老年病学老年内分泌代谢病委员会常务委员,北京市医师协会风湿病学会理事。《药品评价(内分泌代谢版)》、《糖尿病之友》杂志常务编委,《中华临床医师杂志(电子版)》特约编辑。擅长糖尿病、甲状腺疾病、痛风及老年性骨质疏松的诊治。荣获军队医疗成果二等奖1项,三等奖4项。

磺脲类药物是发现最早和使用最广泛的口服降糖药物。由于第一代磺脲类药物所引起的低血糖反应及其他不良反应的发生率高,因而现在临床使用较少。目前国内常用的磺脲类药物中,格列本脲、格列美脲、格列吡嗪控释剂、格列齐特、格列齐特缓释片为中长效制剂,降糖作用较强;格列喹酮、格列吡嗪普通剂型属短效制剂,作用时间较短。大部分磺脲类药物均经肝脏代谢后从肾脏排泄,仅格列喹酮主要经胆道排出,大约5%经肾排泄,故适用于轻、中度肾功能不全的患者[1]。

指南地位

全球长时间及广泛的临床应用与临床研究均证实,无论是单独用药还是联合用药,磺脲类药物远期安全性好、疗效明确,是有充分循证医学证据的核心治疗药物。2008年美国糖尿病协会和欧洲糖尿病联盟(ADA/EASD)就2型糖尿病高血糖治疗发表共同声明,第一次把二甲双胍、磺脲类药物及胰岛素明确列为有循证医学证据的核心治疗药物。此后的ADA/EASD共识中,磺脲类药物依然是防治2型糖尿病的一线用药。从我国国情出发,2004年发布的《磺脲类药物应用专家共识》[1]和2011年中华医学会内分泌学分会发布的《中国成人2型糖尿病胰岛素促泌剂应用的专家共识》[2]均强调了磺脲类药物的重要地位。《磺脲类药物应用专家共识》还具体说明了磺脲类药物的选用原则:①可作为非肥胖2型糖尿病的一线用药;②老年患者或以餐后血糖升高为主者宜选用短效类,如格列吡嗪、格列喹酮;③轻、中度肾功能不全患者可选用格列喹酮;④病程较长、空腹血糖较高的2型糖尿病患者可选用中长效类药物(格列本脲、格列美脲、格列齐特、格列齐特缓释片及格列吡嗪控释片)。

糖尿病管理中对磺脲类药物的质疑

1. 低血糖风险

低血糖症为磺脲类药物最常见的不良反应,多见于老年患者,常因药物过量所致,低血糖的年风险率为1.6%~2.0%。其中格列本脲导致低血糖的机率明显高于其他磺脲类药物,主要是因为其代谢产物也具降糖活性,且两者均由肾脏排泄。因此,在老年患者中,尤其是在合并有肾功能减退患者中,常可引起严重而持久的低血糖反应。格列美脲、格列吡嗪控释剂、格列齐特缓释片为中长效制剂,降糖作用较强,但由于其较低的有效血药浓度和葡萄糖依赖的降糖作用,低血糖发生率较低。因此,共识强调应根据不同磺脲类药物的特点及糖尿病患者的病情选择合适的磺脲类药物,强调宜从小剂量开始,从而在保证降糖疗效的同时降低低血糖发生风险。

2. 体重增加

另一个值得关注的不良反应是磺脲类药物长期治疗引起的体重增加。格列本脲会使患者体重增加约1.5kg,但ADVANCE 5年的观察分析[3]并未发现格列齐特缓释片增加体重,而且另一项临床研究[2]也表明格列美脲引起的体重增加并不明显。为了减少磺脲类药物带来的体重增加的不良反应,患者可在服用此类药物降糖的同时,辅以饮食控制、运动等方式,以控制体重增加。

3. 心血管事件

磺脲类药物和心肌相关受体结合后,会关闭ATP依赖的钾离子通道,会对心肌缺血的预适应机制产生影响,不利于保护缺血心肌。UKPDS研究发现,磺脲类药物强化血糖控制组心肌梗死发生率低于传统治疗组,此结果提示磺脲类药物对心脏事件并无不利影响。澳大利亚的MONICA多中心研究也得出了相同的研究。该研究分别给予2型糖尿病患者格列本脲、格列齐特和胰岛素治疗,结果发现,接受格列本脲、格列齐特或胰岛素治疗的亚组病死率并无差异[1]。

4. 胰岛β细胞功能衰竭

2011年的《中国成人2型糖尿病胰岛素促泌剂应用的专家共识》指出,目前尚不能认为磺脲类药物加速胰岛β细胞功能衰竭、增加患者肿瘤风险和心血管风险,这有利于磺脲类药物在临床中的广泛应用。

磺脲类药物依然是糖尿病管理中的有力药物

磺脲类药物降糖效果可靠,在2型糖尿病治疗中占有重要地位。临床研究表明,无论是单独用药还是联合用药,磺脲类药物都很少产生耐药性,且不良反应少,是一种良好的临床治疗糖尿病药物。

1. 单药治疗

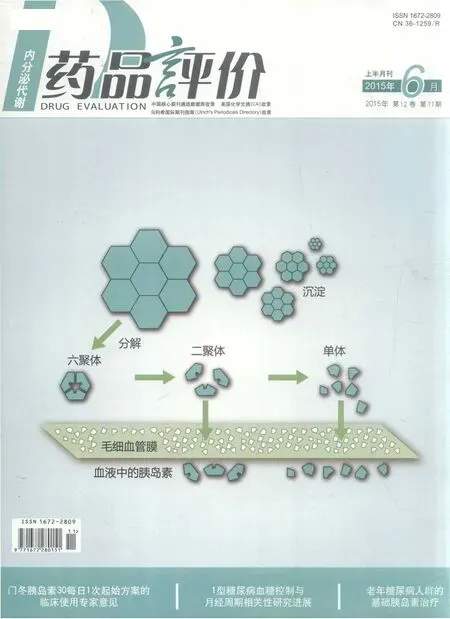

β细胞ATP依赖的钾离子通道(ATP-sensitive potassium channel,KATP)关闭刺激胰腺β细胞释放胰岛素[4,5],从而达到降糖的目的。此外,磺脲类药物还可以促使脂肪细胞与胰岛素结合,将胰岛素外周的作用不断放大,同时还具备减少肝糖输出的作用。在患病机制上,我国2型糖尿病患者胰岛素分泌缺陷是导致糖尿病的主要原因。与超重肥胖患者相比较,非肥胖[体质指数(body mass index,BMI)<24kg/m2]的2型糖尿病患者胰岛素分泌功能更差[6]。因此磺脲类药物仍是2型糖尿病患者不可或缺的治疗手段。磺脲类药物疗效确切,可使HbA1c降低1.5%~2.0%。我国一项对209例新诊断2型糖尿病患者进行格列美脲起始单药治疗的临床研究[7]显示,经过16周的治疗后,HbA1c从(9.21±1.65)%下降到(6.69±0.83)%,P<0.001,空腹血糖从基线的(10.15±2.13)mmol/L降到(7.23±1.50)mmol/L,餐后血糖从(17.21±4.14)mmol/L下降到(11.62±3.34)mmol/L,研究终点时HbA1c<7.0%的达标率为69.7%。多项临床试验[8-10]表明,磺脲类药物刺激胰岛素释放的量可达到非药物刺激的2倍左右。虽然各种磺脲类药物降糖作用的强度有所不同,但经调整剂量后,每片磺脲类药物的降糖效果基本相当。磺脲类药物的日剂量范围较大,在一定剂量范围内,其降糖作用呈剂量依赖性,但也取决于患者尚存的胰岛功能,一旦超过最大有效浓度后降糖作用并不随之增强,反而不良反应明显增加。根据不同的血糖谱特点或是药物本身的特点选择合适的磺脲类药物,依然可以使患者长久获益。

2. 联合治疗

单独使用某类口服降糖药物,血糖控制不能达标时,可以联合使用磺脲类药物。2010年《中国2型糖尿病防治指南》指出,二甲双胍单药控制不佳时优先选择联合磺脲类药物,同样α-糖苷酶抑制剂单药控制不佳时也可加用磺脲类药物。一项多中心、开放性、非对照研究[11]观察了格列美脲1~4mg在单纯饮食或使用二甲双胍和/或阿卡波糖治疗l月以上血糖控制不佳的患者中的疗效。治疗16周后发现,空腹和餐后2h血糖均下降1.3和1.8mmol/L,HbAlc平均下降1.8%。

联合用药在增加血糖达标率的同时,减少了各自的使用剂量及体重增加、严重低血糖等不良反应的发生率,同时可以减少磺脲类继发性失效的发生率[1]。联合应用磺脲类药物,不明显增加患者的经济压力,符合联合用药的成本-效益因素。同一患者一般不同时联用磺脲类及格列奈类。

3. 磺脲类药物的其他作用

除降糖作用外,磺脲类药物还具有其他作用。格列齐特具有降低血小板反应,进一步改善血管内皮功能[12];格列吡嗪对2型糖尿病患者的脂代谢紊乱也有显著地调节作用[13],可以改善2型糖尿病患者的胰岛素抵抗[14];格列喹酮具有很好的肾功能保护作用[15];格列美脲还具有胰岛外作用[16]。此外,格列美脲还具有其他磺脲类药物所不具有的功效,如能够促进餐后胰岛素第二时相的分泌[17]以及能够减轻患者体重[18]。相较于其他磺脲类药物,格列美脲能使心脏保留缺血预适应现象,因此更适合用于患有心血管疾病的2型糖尿病患者[19,20]。

4. 减少心血管并发症

以磺脲类为基础的长期强化降糖治疗可以减少心血管并发症,降低糖尿病微血管病变的发生率。按UKPDS研究[21]结果提示,在中位数11年的疗程中,磺脲类(氯磺丙脲、格列本脲)强化治疗组与传统治疗组相比较,中位数HbA1c分别为7.0%及7.9%,视网膜、肾脏、神经病变的相对危险度降低25%,差异有显著性。强化治疗组心肌梗死的相对危险性亦下降了12%,但尚未达到统计学意义(P=0.052)。

综上所述,尽管存在一些弊端,但磺脲类药物依然是糖尿病管理中的重要选择。在具体的应用中,不但要关注其降糖机制、适应证、禁忌证等,而且还应注意治疗过程中引发的不良反应,从而确保患者能安全地实现降糖目标。随着科技的进步,各种降糖新药相继问世,我们期待它们与经典降糖药物一起为广大糖尿病患者带来福音。

[1] 杨文英,陈家伦,陈家伟,等.磺脲类药物应用专家共识[J].中华内分泌代谢杂志, 2004, 20(4): 4b-1-4.

[2] 中华医学会内分泌学分会.中国成人2型糖尿病胰岛素促泌剂应用的专家共识[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2012, 28(4): 261-265.

[3] Zoungas S, Chalmers J, Kengne AP, et al. The efficacy of lowering glycated haemoglobin with a gliclazide modified release-based intensive glucose lowering regimen in the ADVANCE trial[J]. Diabetes Res Clin Pract, 2010, 89(2): 126-133.

[4] Peter P, Frank R, Nick G, et al. Sulfonylurea stimulation of insulin secretion[J]. Diabetes, 2002, 51(Suppl 3): S368-376.

[5] Renstrom E, Barg S, Thevenod F, et al. Sulfonylurea-mediated stimulation of insulin exocytosis via an ATP2 sensitive K+ channel- independent action[J]. Diabetes, 2002, 51(suppl 1): S33-36.

[6] 安雅莉,高妍,朱倩,等.不同体重指数新诊断2型糖尿病患者胰岛素分泌和胰岛素抵抗状况调查[J].中华医学杂志, 2009, 89(16): 1117-1121.

[7] 郭晓蕙,吕肖锋,韩萍,等.格列美脲起始治疗对新诊断2型糖尿病患者的有效性和安全性: GREAT研究亚组分析[J].中华内分泌代谢杂志, 2012, 28(12): 979-983.

[8] DeFronzo RA. Pharmacologic therapy for type 2 diabetes mellitus[J]. Ann Intern Med, 1999, 131(4): 281-303.

[9] Richard A, Michelle S, Phillip B. Oral agents for the treatment of type 2 diabetes mellitus: pharmacology, toxicity, and treatment[J]. Ann Emeg Med, 2001, 38(1): 68-78.

[10] 杨文英.磺脲类药物受体及其临床意义[J].国外医学内分泌学分册, 2003, 23(4): 230-232.

[11] 张俊清,郭晓蕙,洪旭,等.格列美脲治疗2型糖尿病安全性和有效性的多中心临床研究[J].中国临床药理学杂志, 2003, 19(6): 409-412.

[12] 杨冬梅,程景,丁伯平,等.磺酰脲类降糖药在治疗Ⅱ型糖尿病中的作用[J].医学理论与实践, 2014, 27(9): 1144-1145.

[13] Reaven GM. Effect of glipizide treatment on various aspects of glucose, insulin, and lipid metabolism in patients with noninsulin dependent diabetes mellitus[J]. Am J Med, 1983, 75(5B): 8-14.

[14] 潘斌斌,马建华,袁璐,等.格列吡嗪和/或二甲双胍对2型糖尿病患者血清脂联素水平影响的研究[J].中国糖尿病杂志, 2013, 21(4): 293-295.

[15] Breuer TG, Meier JJ. Inpatient treatment of type 2 diabetes[J]. Dtsch Arztebl Int, 2012, 109(26): 466-474.

[16] Muller G, Wied S. The sulfonylurea drug, glimepiride, stimulates glucose transport, glucose transporter translocation, and dephosphorylation in insulin-resistant rat adipocytes in vitro[J]. Diabetes, 1993, 42(12): 1852-1867.

[17] Korytkowski M, Thomas A, Reid L, et al. Glimepiride improves both first and second phases of insulin secretion in type 2 diabetes[J]. Diabetes Care, 2002, 25(9): 1607-1611.

[18] Yang W, Chen L, Ji Q, et al. Liraglutide provides similar glycaemic control as glimepiride(both in combination with metformin) and reduces body weight and systolic blood pressure in Asian population with type 2 diabetes from China, South Korea and India: a 16-week, randomized, double-blind, active control trial[J]. Diabetes Obes Metab, 2011, 13(1): 81-88.

[19] Basit A, Riaz M, Fawwad A. Glimepiride: evidence-based facts, trends, and observations[J]. Vasc Health Risk Manag, 2012, 8: 463-472.

[20] Lee TM, Chou TF. Impairment of myocardial protection in type 2 diabetic patients[J]. J Clin Endocrinol Metab, 2003, 88(2): 531-537.

[21] UK Prospective Diabetes Study(UKPDS) Group. Intensive bloodglucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes(UKPDS 33)[J]. Lancet,1998, 352(9131): 837-853.