“以论带例”化解“以例代议”

2015-04-12吕贻晓

在高考作文阅卷中,我发现这样一个问题:一些考生审题立意可归一类,切合题意;但是整篇几乎全是素材的叠加,没有足够恰当的议论,缺乏具体鲜明的分论点。

一、比较:样卷展示

我们以2014年课标Ⅰ卷河南考区2号样卷《竞争亦需合作》(55分)和7号样卷《合作实现双赢》(42分)为例,比较其论证情况。

二、诊断:以例代议

两文的中心论点比较接近:合作促双赢。但若单纯比较两文的分论点,不难发现,2号卷的两个分论点从原因与后果、过程与结果等方面对中心论点进行补充阐述,显得理性丰满,富有思辨色彩。而7号卷的两个分论点侧重从外因考虑,各自仅有简短的一句话,无具体的解释、补充,显得单薄浅显,不够丰富厚重。且从整篇看,2号卷叙议融合,说理透彻;7号卷说理文字只有10句话,以事例代替议论现象严重,分论点倒好像成了事例的后腿或附属物。

无独有偶,2014高考阅卷结束后,江苏、河北等地高考语文阅卷负责人均提到了这种问题:不会说理,组织语言的说理性较差,表意不清晰,表达不准确。江苏卷阅卷负责人接受《现代快报》采访时,部分原话如下。

如今的考生大多不会分解出环环紧扣、穷追不舍的分论点,往往在亮出了中心论点之后从头至尾就是中心论点,“是这样”,“就是这样”,“的确是这样”……如此云云,其“理”何在?

由于“理”不够 ,只好“例”来凑。批阅这些所谓的议论文,我们看到的基本上都是“例一”、“例二”、“例三”……有的考生竟然在800余字的短文中一口气抛出五六个事例,令人眼花缭乱,不得其“理”。

也许是因为以例代议这个问题比较普遍,且积习已久,短期内难以得到较大改观。近年来,在高考作文阅卷中,只能退而求其次:考生所用事例无论是直接体现或间接暗示有作文材料含意,都算合理论述;几个材料之间能大致蕴含有某种推理、论证的逻辑关系即可正常打分。

三、药方:以论带例

要解决以例代议,就要回归议论文的本真——以论带例,让论点这个火车头拉着论据奔驰。议论是主要的,论据事例是次要的,是为论点服务的。以论带例的难点是——写出恰当分论点。只要分论点具体恰当、脉络清晰、逻辑关系明确,在各个分论点的车厢内装载合适的素材不算难事。

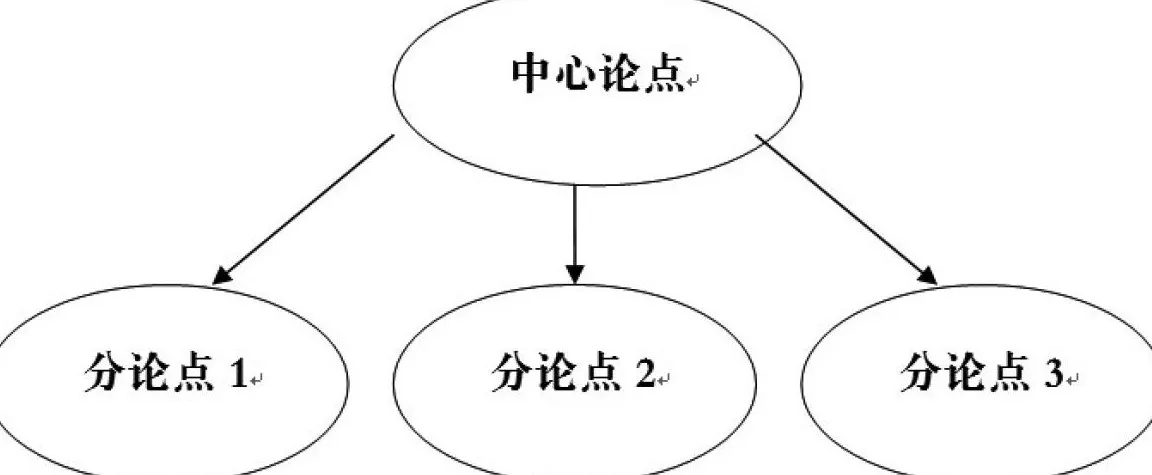

只有一根中心顶梁柱是撑不起大厦殿堂的,它需要其他顶梁柱配合,共同合力,方能让殿堂屹立不倒。中心论点还好比是帆船中央甲板上树立的最高大的桅杆,分论点好比是船首和船尾树起的桅杆。三个桅杆都举上帆布,大船才能借风力航行得又快又稳又远。如何写好分论点呢?

(一)多元深度追问

针对考生思维能力弱化,不会写分论点这个问题,河北高考语文评卷组组长、河北师范大学文学院院长胡景敏建议:“考生必须要加强理性思维训练,培养辩证分析问题的能力。考生要学会运用理性思考,从现象与本质、共性与个性、内因与外因、量变与质变、主观与客观、过程与结果、必然与偶然、认识与实践、宏观与微观、物质与精神等多角度理解题意,整体把握材料内容含意构思行文。”

也就是说,我们应围绕中心论点,联系社会现实、历史文化、经济艺术等,从多个角度来思考:或是多元发散,思考相关因素;或是深度聚焦,透视现象本质;或是近似类比,发掘共性个性;或是纵横古今,正反对比;或是层层递进,卒章显志;或是由因到果,由果溯因。下面我们不妨结合各地高考佳作来操作演练。

1.串联模式——纵向展开议论

【技法讲解】这种模式好比串联电路图,从起点的第一盏灯开始,沿着一条线出发,中间节点不能断电,如果一个点断电就会影响到下一个灯泡正常发光。即A→B→C→D:四者顺序不可乱调,前一个分论点直接影响后一个分论点,环环相扣,步步深入。卒章显志或分析因果时可用此模式,如中心论点是什么→为什么是这样→具体如何做→有何效果,由浅入深,步步为营。

【运用示范】新电子信息统治时代的到来,总是以旧王者的黯然离场作为背景,纵令人唏嘘,却总是无可奈何的。(→)何止是黑白胶片,生活中的一切一切,都在面临着现代技术的入侵和侵蚀,(→)科学技术的发展,是否也意味着美好的“稀释”,传统的遗失?(→)科技与生活方式的变迁,是时代和社会的进步,是古典与美感的消磨与丧失。

——2014年广东高考满分作文《透过那泛黄的照片》分论点汇总(箭头为笔者所加)

【技法点睛】考生从电子信息时代代替黑白胶片出发,通过类比,联想到生活中很多事物都面临科技的入侵;继而透过现象看本质,深入思考科技发展的弊端;最后从正反两面,客观公正评价科技与生活的变迁。可谓层层递进,卒章显志。

2.并联模式——横向展开议论

【技法讲解】顾名思义,这种模式犹如并联电路图,从总电源出发,分别引出几条线路,任意一条线路上的灯泡断电,不会影响其他线路上的灯泡正常发光。也就是说各个分论点从中心论点而来,犹如众星捧月,但分论点间又互相平行并列,没有主次先后之分。

【运用示范】

(1)中心论点:青春永不朽

分论点1:叛逆而勇敢追求的青春不朽。(论据:三毛勇闯撒哈拉,青春永驻。)

分论点2:以智慧启发智慧的青春不朽。(论据:林徽因的才情带给徐志摩、梁思成很多灵感。)

分论点3:独具特色、个性鲜明的青春不朽。(论据:奈良美智成功创作个性化卡通,当为不朽。)

——2014年江苏高考满分作文《青春永不朽》

【技法点睛】考生从“青春永不朽”这一中心论点出发,撷取中外名人案例,从三个角度娓娓道来。这三个分论点共同印证怎样的青春才是不朽的,即便三者调换位置,也不影响到中心论点及整个文章的论述。

3.车轮模式——立体展开议论

【技法讲解】这种模式下的分论点好比紧紧勾在车轴上的一根根车条,向外密集辐射发散。与并联模式不同,此处的车轴仅仅相当于议论的中心话题,而非中心论点;各个分论点都自立门户,相对独立;全文未必有唯一的中心论点。这种模式适用于限制较少的开放类作文题。

【运用示范】分论点1:门是终结。分论点2:门是起源。分论点3:门是关卡。分论点4:门是选择。分论点5:门是因果。分论点6:门是轮回。——2014浙江高考满分作文《启门一瞬观》

【技法点睛】2014年浙江高考作文是有关“门与路”的材料作文,限制较少。该考生没有写中规中矩的总分总式议论文,而是不走寻常路,以“门和路”为话题,充分发挥想象力,思维遨游云端,阐述了6个和“门”有关,但又相对独立的论点,最终并未提出唯一的中心论点,给读者无限的遐想空间,耐人寻味。

(二)修辞手法并用

【技法讲解】“多元深度追问”要解决的是如何写出恰当的分论点这个问题,而“修辞手法并用”要解决的是如何让恰当的分论点富有文采这个问题。

如果分论点如同政治问答题一般干瘪枯燥,是否显得面目可憎?读罢是否觉得索然无味呢?如果在表述分论点时,能把排比、比喻、反问,对比、衬托等各种修辞手法融入进来,将显得更富有表现力。

【运用示范】分论点1:我凭决心绘风景,绘出一件已被黄沙打穿的金甲。分论点2:我用全心绘风景,绘出一派奋斗之花盛开的图景。

——2014湖南高考满分作文《我以我心绘风景》

【技法点睛】考生在分论1点中化用王昌龄“黄沙百战穿金甲”之句,表达了作者定要绘出“不破楼兰终不还”的壮志豪情;分论点2运用比喻手法,展现了作者全心投入、勇于奋斗的踏实干劲。句式工整,气势如奔腾的江河,不可阻挡,荡人心魄。

(三)例文升格训练

我们不妨将7号卷的两个分论点进行改造。

【原文】合作,架起人生的桥梁。

【升格】人生的路上,免不了风霜雨雪,免不了单打独斗,免不了摸爬滚打;但懂得与人合作,将架起人生发展的桥梁,让你的人生之车驶入快速通道:少走弯路,减少损失,高速奔驰。

【原文】合作,实现双赢的条件。

【升格】合作是对手间实现双赢的条件。如果双方掐得鸡飞狗跳,骂得狗血喷头,打得你死我活;鹬蚌相争,势必让渔翁得利。如果双方变通思维,携起手来,化敌为友,强强联合,缔造商业航母,也许就不是多分一杯羹,而是一统江山了。

(编辑:于智博)