国内外CO高温变换催化剂的研究进展

2015-04-12郭瑞于元章李世勤

郭瑞,于元章,李世勤

(1.山东理工大学化工学院,山东淄博255049;

2.山东齐鲁科力化工研究院有限公司,山东淄博255049)

国内外CO高温变换催化剂的研究进展

郭瑞1,于元章1,李世勤2

(1.山东理工大学化工学院,山东淄博255049;

2.山东齐鲁科力化工研究院有限公司,山东淄博255049)

主要介绍CO变换反应的应用背景,并对高温变换催化剂的研究进展进行综述。通过比较,认为开发适应温区宽、高活性、稳定性好和环境友好型的变换催化剂将成为研究的主要目标。

一氧化碳;高温变换;催化剂

CO变换(WGS)反应,又称水煤气变换(CO+H2O⇌CO2+H2+41.4kJ·mol-1),是一等体积放热反应。从热力学角度分析,降低反应温度,使平衡向右移动,会产生更多的氢气,最有利于反应平衡点应在尽可能低的温度。从动力学角度分析,降低温度,会降低该反应的反应速率,不利于工业生产。在任何温度条件下,变换催化剂不会影响理论平衡点,仅加快其反应速度。因此,工业上设计变换过程主要考虑其动力学因素[1]。

CO变换反应主要发生在制氢、合成氨过程中。在制氢装置中,CO变换主要是富产氢气,降低CO含量,满足后续PSA吸附剂对粗氢气组分的要求。在合成氨中,CO变换工段位于氨厂的下游的次级重整,主要是为了将产氢量达到最大化,合成气中CO的含量最小化。为提高氨厂效益或降低制氢成本,提高变换效率,降低低温变换出口气中CO含量,世界上各大催化剂制造商,都把改进变换催化剂的性能作为其研究的主要任务。目前,已相继推广了一批先进的节能型变换催化剂,对合成氨等工业起到了很大影响。

目前正在研究的宽温变换催化剂(使用温度270~410℃)在热力学上完全可以实现,如果其研发成功,废热锅炉中心管可以取消,这样既减轻了设备设计和加工的难度,同时也有利于装置的平稳运行,将为变换工艺带来一次新的革命。

1 传统高温变换催化剂

在制氢工艺中[2],CO通过高变反应后体积分数降低到3%以内,同时氢气体积分数增加2%。高变工段主要的催化剂是Fe-Cr系高变催化剂。该催化剂以Fe2O3为活性中心,以Cr2O3为主要助剂,使用温度范围在300~530℃。在一个世纪的使用历史中,该催化剂表现出较高的机械强度、耐硫强度和耐湿气能力。

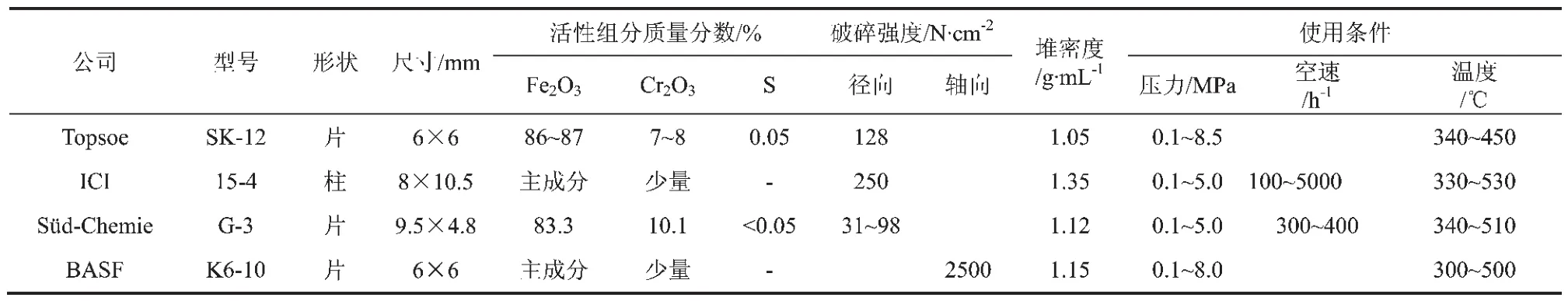

1.1 国外常用的高温变换催化剂

国外常用高变催化剂性能见表1[3]。

表1 国外常用高温变换催化剂性能

1.2 我国传统高温变换催化剂

国内使用的高变催化剂的种类比较多,现在最常用的有B113、B110、B106[4-5]、KLB-101等,其主要性能见表2。

表2 国内主要高温变换催化剂的性能

1.3 传统高温变换催化剂存在的缺点

传统高变催化剂均为铁系催化剂,活性主体为Fe2O3,经部分还原得到Fe3O4起催化作用[6]。但在高温下,Fe晶粒会聚集长大,致使烧结,大大降低了催化剂的表面积,从而引起催化剂活性急剧下降。加入Cr2O3作为结构助剂,+6价的铬变成+3价的铬进入Fe晶格中,形成Fe-Cr固溶体,从而起到分散的作用防止高温烧结,提高了催化剂的耐热性。但Fe-Cr催化剂存在以下缺点:一是因为Cr是一种重金属元素,会给人体和环境带来很大危害,且其不易回收,因此Cr的加入,对催化剂的生产及使用、回收带来不便,也提高了生产成本。二是在低水汽比下运行,会产生以下问题:易将Fe2O3过度还原成Fe,使催化剂失活;造成床层温升过大,易造成催化剂和设备损坏,不利于装置安全运行;易发生F-T反应,产生烃类副产物,污染产品[7]。经托普索公司验证,水汽比越低,反应温度越高,F-T反应越明显,副产物的产量就越大。

因此,就仅依靠降低一段炉的水碳比来实现节能的效果并不理想。为了解决高变催化剂的这个缺点,国内外研究机构致力于开发新型节能型高变催化剂[8]。

2 新型高温变换催化剂

改进的高变催化剂可分为三类:一是在传统高温变化催化剂中添加少量的Cu助剂来抑制F-T反应的进行;二是降低催化剂中Cr的含量,研发的低铬或无铬的高变催化剂[9];三是铜锰系宽温变换催化剂。

2.1 添加少量Cu助剂的Fe-Cr催化剂

Gonzalez[10]对催化剂的还原温度和还原气的组分进行考察,发现温度和水蒸气影响Fe-Cr催化剂的结构性能。主要表现在温度高于460℃时易过度还原成金属铁,失去变换活性,同时金属铁能够促进强放热的甲烷化反应(即F-T反应),进而损坏催化剂。

Andreev[11]考察了过渡金属第一行氧化物对催化剂活性的影响进行。排除在高变催化剂中添加铬、钒和镍的氧化物,这是因为,在铁催化剂中铬和钒通常用于提高催化剂的稳定性;镍的氧化物不能作为添加剂,因为在反应条件下能够促进甲烷化反应。铜和钴可以提高催化剂的低温活性,铜的加入也能抑制F-T反应的进行。

Süd-Chemie集团对原有的G-3催化剂进行改进,加入少量的Cu,开发了G-3C高变催化剂,该催化剂不仅降低了起活温度并且可以有效地抑制F-T反应。

美国UCI公司[12]推出了一种加入氧化铜改进的铁铬高变催化剂C12-4。该催化剂适用于低汽气比变换工艺,可明显抑制F-T反应的进行。

林性怡[13]考察了CuO助剂对铁基高变催化剂的影响,发现CuO可以进入Fe3O4的晶格中置换Fe2+,与Fe3O4发生相互作用,改变催化剂的还原特性,降低了还原温度。同时使催化剂具有较好的低温活性和抑制F-T反应的进行的作用。

目前,传统高变催化剂中加入少量Cu助剂可以抑制F-T反应,同时使低温活性有所提高,给各制氢厂家带来了利润。但是仍无法解决在水碳比较低情况下,F-T副反应的存在的难题。

2.2 低铬或无铬的铁基高温变换催化剂

为了降低或消除铬对环境和人体带来的危害,国内外均在积极研发低铬或无铬高变催化剂,以求在保证现在高活性和高稳定性的前提下,研发出新的环保型物质代替铬酸和铬酸盐的新型高变催化剂。

20世纪80年代,ICI公司宣布研发出无铬铁基高变催化剂[14]。铬用CaO、CeO、ZrO代替传统助剂Cr。其中添加CeO助剂的催化剂变换活性最高。但是,该催化剂的变换活性仅是含铬催化剂的81%。

Thouchprasitchai等[15]研发了一种Cu-Zn-Fe催化剂,使用温度在250~350℃。该催化剂在333℃,W/F为0.24g·s·cm-3,转化率能达到87%。

国内福州大学、内蒙古工业大学,南化集团研究院在高变催化剂去铬方面做出了很大贡献。福州大学的郑起[16-17]在研发无铬高变催化剂之前,先研究了氧化铬对高变催化剂结构与性能的影响。结果表明氧化铬不仅起到结构助剂的作用,同时也是一种电子助剂。之后考察了不同过渡金属元素对铁系高变催化剂的影响。加入的过渡元素能够进入Fe3O4晶格形成固溶体,并使催化剂的晶胞参数随着加入元素离子半径的增大而增大,晶粒度明显变小,比表面积增大,起到铬的作用,催化剂的活性和热稳定性提高。福州大学开发了用过渡元素替代Cr的无铬Fe基高变催化剂B121[16],该催化剂已经工业化。

内蒙古工业大学[18]开发的NBC-1催化剂为Fe2O3-CeO2-Al2O3-K2O系,具有活性高、强度好、耐硫性能较好等优点,已在土左旗化肥厂使用。

南化集团研究院[19]开发的新型无铬高变催化剂,用镍、铋等元素代替铬,起到结构助剂的作用,该催化剂具有低密度、高强度的特点,但未见其工业化报道。

虽然无铬铁基催化剂已取得较大的进展,但耐热性能仍没有达到传统高变催化剂的水平,使用受到很大限制,还需要进一步研究。

2.3 铜锰系宽温变换催化剂

改进型的铁系高变催化剂抗F-T副反应的能力仍有一定限度,在水碳比较低的条件下,会产生大量的F-T副反应产物,造成一系列严重后果,如氢产量减少,低变催化剂中毒,操作状态恶化等。因此消除F-T副反应的根本方法是开发不含铁的催化剂。

托普索公司研发了无铁的铜基高变催化剂(Cu-Zn-Cr),使用温度200~350℃,低温活性好但耐毒性差,在使用上仍具有一定的局限性。

Gottschalk等[20]认为铁锰催化剂在400℃仍不具有很好的活性,铜锰,钴锰催化剂在温度达到300℃时已具有很高的活性,并且有很好的耐热性。

何润霞[21]对铜锰系高变催化剂制备、表征与催化性能进行考察,认为铜锰系高变催化剂活性好的主要因素是形成CuMn2O4尖晶石相。

内蒙古工业大学[22]开发出一种铜锰基高变催化剂,活性组分Cua(Mn)bO4,该催化剂具有制备工艺简单,成本低,低温活性好,耐热性能好等特点,但未见其工业化报道。

与Fe-Cr催化剂相比,Cu-Mn催化剂的性能有很大的提高,具有在较宽实验条件下无F-T副反应,更适宜低水气比条件下运行。Cu-Mn催化剂是一个新领域,有待于以后进一步发展。

3 结语

综上所述,未来高变催化剂的开发应立足于低能耗,高选择性,高活性,宽的耐热区间,环境友好型催化剂。在传统Fe-Cr催化剂中添加少量的Cu,研发的改进型Fe-Cr催化剂降低了水碳比,为各大制氢厂降低了能源消耗,带来经济效益。环境友好型的去铬催化剂,目前已有所进展,国内福州大学B121,内蒙古工业大学的NBC-1均已工业化,但使用还存在一定的局限性,没有全面推广。铜锰系催化剂是高变催化剂研发的新领域,未见有工业化应用,有待于进一步研发。

另外从节能和降低设备成本上,改变变换工艺是未来的发展方向。传统制氢工艺中为了满足高变催化剂对入口温度的要求,在转化出口废锅中设计了中心管,用于给高变入口提高温度。废锅中心管的设置既增加了设备加工难度,又不利于整套装置的平稳运行。为此,开发一种宽温变换催化剂,替代传统高变催化剂,可实现取消废锅中心管的设置,同样达到CO变换的目的。

[1]肖源弼.国外高变催化剂的发展[J].化肥工业,1992,12 (1):10-13.

[2]张志宏.Topsφe制氢装置的中文变换反应技术[J].中外能源,2007,12(1):69.

[3]李云峰,于元章,王龙江,等.一氧化碳变换催化剂的应用与发展[J].广东化工,2009,10(36):88-90.

[4]向德辉,刘惠云.化肥催化剂使用手册[M].北京:化学工业出版社,1992:179-184.

[5]郝树仁,董世达.烃类转化制氢工艺技术[M].北京:石油工业出版社,2009:170-171.

[6]Wang H F,Lian Y X,Zhang Q.MgO-Al2O3mixed oxidessupported CO-MO based catalyst for high-temperture water-gas shift reaction[J].Catal Lett,2008,126(2):100-125.

[7]Baltrus JP,Diehl JR,McDonald M A,et al.Effects of pretreatment on the surface properties of iron Fischer-Tropsch catalysts[J].Appl Catal A,1989,48(1):199-213.

[8]Purnama H,Ressler T.CO formation/selectivity for steam reforming ofmrthanolwith a commercial CuO/ZnO/Al2O3 catalyst[J].Appl Catal A,1995(3):83-94.

[9]董跃,赵钰琼,张永发.CO催化变换制氢反应机理与传统变换催化剂研究进展[J].山西能源与节能,2009,53 (2):67-71.

[10]Gonzalez JC,Gonzalez M G,Laborde M A,et al.Effect of temperature and reduction on the activity of high temperature water gas shift catalysts[J].Appl Catal A, 1986,20(1):3-13.

[11]Andreev A,Idakiev V,Mihajlova D,et al.Iron-based catalysts for thewater-gas shift reaction promoted by firstrow transitionmetal oxides[J].Appl Catal A,1986,22(2): 385-387.

[12]欧晓佳,程极源.铁铬系CO高(中)温变换催化剂研究现状[J].化学研究及应用,1999,2(11):126-130.

[13]林性贻,李达林,徐建本,等.CuO助剂对铁铬系CO高温变换催化剂性能的影响[J].工业催化,2005,8(13):24-29.

[14]ICI-Cr-free catalysts for water-gas-shift reaction[J].Appl Catal A,1983,8(1):145.

[15]Thouchprasitchai N,Luengnaruemitchai A,Pongstabodee S.Statistical optimization by response surface methodology for water-gas shift reaction in a H2-rich stream over Cu-Zn-Fe composite-oxide catalysts[J].J Taiwanisnst Chem E,2011,42(4):632-639.

[16]郑起,徐建本,魏可镁,等.无铬CO高温变换催化剂的研究(Ⅰ):氧化铬对高变催化剂结构与性能的影响[J].催化学报,1998,5(19):402-406.

[17]郑起,徐建本,魏可镁,等.无铬CO高温变换催化剂的研究(Ⅱ):过渡元素对高变催化剂结构与性能的影响[J].催化学报,1999,1(20):21-25.

[18]郑起,徐建本,魏可镁,等.B121型无铬一氧化碳高温变换催化剂的工业应用[J].工业催化,1998,(6):37-42.

[19]南化集团研究院.新型铁系无铬一氧化碳高温变换催化剂及其制备方法[P].CN:1363424A,2001.

[20]Gottschalk F M,Hutchings G J.Manganese oxide watergas shift catalysts initial optimization studies[J].Appl Catal A,1989,51(1):127-139.

[21]何润霞,刘全生,王东生,等.铜锰系高温变换催化剂制备、表征与催化性能X[J].内蒙古工业大学学报,2005,3 (24):165-170.

[22]内蒙古工业大学.铜锰基高温变换催化剂及其制备方法[P].CN:1654121A,2004.

Research progress in catalysts of CO high tem perature shift

GUO Rui1,YU Yuan-zhang1,LIShi-qin2

(1.Departmentof Chemistry,Shandong University of Technology,Zibo 255049,China; 2.Shandong Qilu KeliChemical Institute Co.,Ltd.,Zibo 255049,China)

The application background of CO shift reaction was introduced,and the research progress in CO high-temperature shift catalysts was reviewed.It was supposed that the shift catalysts with low energy consumption,wide-temperature range,high activity,stability and environment-friendlinesswould be themain objective of future study.

carbonmonoxide;high-temperature shift;catalyst

O643;TQ426

A

1001-9219(2015)02-78-04

2014-09-29;作者简介:郭瑞(1988-),女,在读硕士研究生,电话15966991053,电邮823068138@qq.com。