中国旅游研究国际刊文分析——以 ATR、TM和 JTR为例

2015-04-11李经龙徐玉梅

李经龙,徐玉梅

(安徽大学商学院,安徽合肥 230601)

改革开放以来,经过三十多年的迅速发展,中国崛起为仅次于美国之后的世界第二大经济体。伴随经济的迅猛发展,旅游业也出现了爆发式增长。国家旅游局的数据显示:2014年底,我国已成为全球最大的出境旅游消费国、世界第四大入境旅游接待国和世界第一大国内旅游消费国,中国的旅游业因此举世瞩目。国际上针对中国旅游业发展的研究论文以及中国学者发表在国际旅游期刊上的研究论文均日益增加,近几年来更是出现指数发展的趋势。Annals of Tourism Research(ATR)、Tourism Management(TM)、Journal of Travel Research(JTR)是旅游领域公认的三大国际权威期刊[1-3],作为国际上公认的顶级旅游学术期刊和美国社会科学引文索引(SSCI)期刊,发表在这三大期刊上的论文代表了历年全球旅游界最新颖、最权威的学术思想和理论。因此,这些论文备受旅游学界关注,每年针对这三大期刊刊文的研究层出不穷。

一、研究进展

国外学者对旅游刊文的研究主要是对某一时期内文章作者、所在机构等的数据统计,侧重于对旅游学者和研究机构的评述[4]。例如,Sheldon、Jogaratnam 等分别以1980 ~1989年、1992~2001年发表在ATR、TM和JTR上的论文为研究对象,研究了10年间论文作者、研究机构和所在国家等的旅游学术贡献[5-6]。Weibing Zhao、J R Brent Ritchie研究了1985~2004年间发表在八大顶级旅游期刊上的论文,进一步研究了多产的作者、作者的教育背景、所属机构和性别等方面内容[7]。Nelson、Cathy以1978~2008年间发表在六大顶级旅游学术期刊上针对中国旅游业的119篇论文为研究对象,分析了论文的主题、作者信息和所在研究机构等内容[8]。Kwangmin Park等以2000~2009年发表在六大顶级旅游期刊上的2 834篇论文为研究对象,研究了作者、所在单位和国家的排名[9]。

国内学者对旅游刊文的研究也有很多。例如,陶伟、岑倩华通过ATR刊文分析了国外遗产旅游研究的最新进展[10]。吴宇华通过ATR的刊文分析,讨论了旅游学科体系问题[11]。吴必虎、邢珏珏通过近30年ATR的刊文分析构建了旅游学学科树,并分析了旅游学研究的时空特征[12]。朱桃杏、陆林等以近10年来发表在 ATR、TM和《旅游学刊》上的有关文化旅游的82篇论文为研究对象,进行了文化旅游研究方法的分类和分析讨论[13]。邢珏珏等还通过近30年ATR的刊文分析了旅游学分支学科的相关性[14]。谢雪梅、马耀峰和李天顺以1998~2007年在ATR、TM和JTR上发表的1 500多篇文献为研究对象,就研究内容、研究方法、关注区域和文献来源等方面进行了比较分析[15]。孙业红、魏云洁、张凌云对 2001~2012年间发表在国内外旅游类核心期刊的论文进行统计,分析了中国旅游研究的国际影响力[16]。张凌云等使用大数据的研究方法,对2003年~2012年收录在中文核心期刊数据库、CSSCI数据库和CSCD数据库中的16 024篇旅游学术文献进行全样本的统计和研究,较为全面地展示了近十年来我国旅游学术共同体的发展格局和分类结构[17]。

众多学者针对国内外顶级旅游期刊刊文进行了分析,研究内容涉及很多方面,但是尚没有学者针对在国际顶级旅游期刊上发表论文的中国学者及其所在机构进行研究。因此,本文立足于对ATR、TM和JTR创刊以来,在这三大国际权威旅游期刊刊文的中国学者信息进行统计和分析。通过统计结果,文章将分析我国旅游研究的历程、我国旅游研究实力和旅游研究共同体的区域差异,并借助ROSTCM6.0软件对我国旅游研究主题进行网络语义分析,最后还将分析我国旅游研究学者的个体差异。通过这一系列的研究,以期进一步分析我国旅游研究的国际影响力,为我国旅游学术共同体的发展提供理论依据。

二、研究方法

本文统计了中国大陆以及港澳台四地学者在国际三大权威旅游期刊发文情况,统计细则如下:一篇文章如果第一作者为上述四地之一的学者,即计入该地发文1篇,即使合作者包含其他三地学者,也不再统计参与情况;如果第一作者为其他国家学者,但是上述四地之一的学者参与了论文,即计入该地参与论文1篇,如果同时包含上述两地学者参与论文,各统计参与刊文0.5篇。通过Elsevier Science Direct全文数据库对ATR、TM和JTR创刊以来中国学者发表和参与的刊文进行搜索,分别搜索出67篇、281篇和96篇,共计444篇文献。

创刊以来,我国学者在ATR共计刊文67篇,第一作者刊文50篇,参与者刊文17篇。其中中国香港学者刊文26篇(第一作者17篇,参与者9篇),占总数的38.81%;中国大陆学者刊文18篇(第一作者13篇,参与者5篇),占总数的26.87%;中国台湾学者刊文17篇(第一作者15篇,参与者2篇),占总数的25.36%;中国澳门学者刊文6篇(第一作者5篇,参与者1篇),占总数的8.96%。

我国学者在TM共计刊文281篇,以第一作者身份刊文233篇,参与者身份刊文48篇,接近ATR刊文的4.2倍。其中,中国台湾学者刊文134篇(第一作者125篇,参与者9篇),占总数的47.3%;中国香港学者刊文104篇(第一作者80篇,参与者24篇),占总数的37.4%;中国大陆学者刊文38篇(第一作者24篇,参与者14篇),占总数的13.5%;中国澳门学者刊文5篇(第一作者4篇,参与者1篇),占总数的1.8%。

我国学者在JTR共计刊文96篇,接近在TM刊文数量的34.3%。其中第一作者刊文67篇,参与者刊文29篇。其中中国香港学者刊文62.5篇(第一作者42篇,参与者20.5篇),占总数的65.10%;中国台湾学者刊文17篇(第一作者12篇,参与者5篇),占总数的17.72%;中国大陆学者刊文8.5篇(第一作者5篇,参与者3.5篇),占总数的8.85%;中国澳门学者刊文8篇(第一作者8篇,参与者0篇),占总数的8.33%。

三、研究结果

(一)中国旅游研究的历程

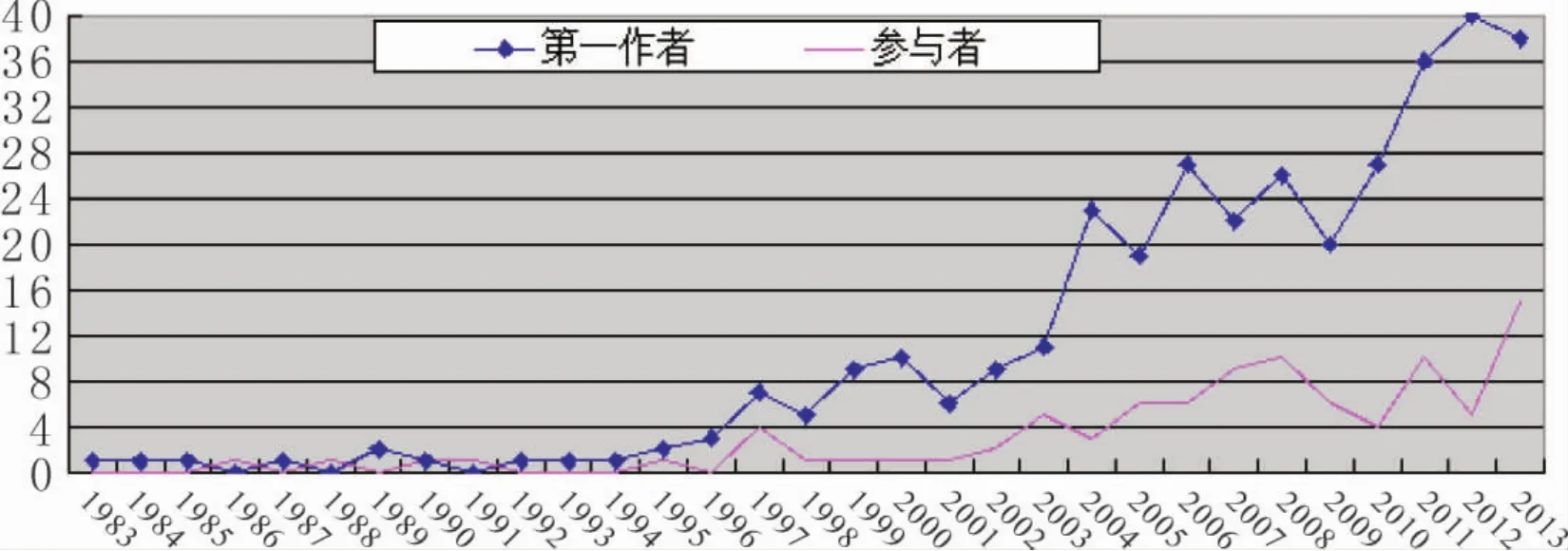

数据显示,中国学者在三大国际权威旅游期刊刊文具有明显的阶段性,大致可以分为四个阶段(见图1)。

第一阶段是探索期(1983~1999年)。这一阶段在三大期刊上年均刊文少于10篇,以第一作者身份刊文36篇,参与者身份刊文11篇,总共在三大期刊刊文47篇。改革开放以来,一方面由于我国在旅游研究领域起步比较滞缓,另一方面由于三大国际顶级旅游期刊是英文期刊,受语言限制,因此这一阶段我国的旅游学术研究发展比较缓慢。但是也有一些学者坚持主动走出去战略,学习其他国家的先进理论,对其进行了不懈的探索。

图1 近30年来我国学者在国际三大权威旅游期刊刊文情况

第二阶段是参与期(2000~2005年)。这一阶段在三大期刊上年均刊文10~20篇,以第一作者身份刊文78篇,参与者身份刊文18篇,总共刊文96篇。无论第一作者、参与者刊文数量,或者刊文总数,这一阶段都比探索期明显增加。主要由于进入21世纪,中国经济发展速度加快,旅游业也迅速发展。2001年中国加入世界贸易组织,各个领域的开放程度进一步加强,为旅游业的发展提供了契机。这一阶段,旅游学术领域开始尝试与国际接轨。

第三阶段是发展期(2006~2010年)。这一阶段在三大期刊上年均刊文20~30篇,以第一作者身份刊文122篇,参与者身份刊文35篇,总共刊文157篇,同比增长63.5%。这一阶段我国旅游业高速发展,为旅游学术领域的发展奠定了坚实的实践基础。

第四阶段是壮大期(2011年至今)。年均刊发论文多于30篇。仅三年时间以第一作者身份刊发论文114篇,参与者身份刊发论文30篇,总共刊发论文144篇,接近发展期五年的刊文数量。这表明我国旅游学术领域与国际逐步接轨。

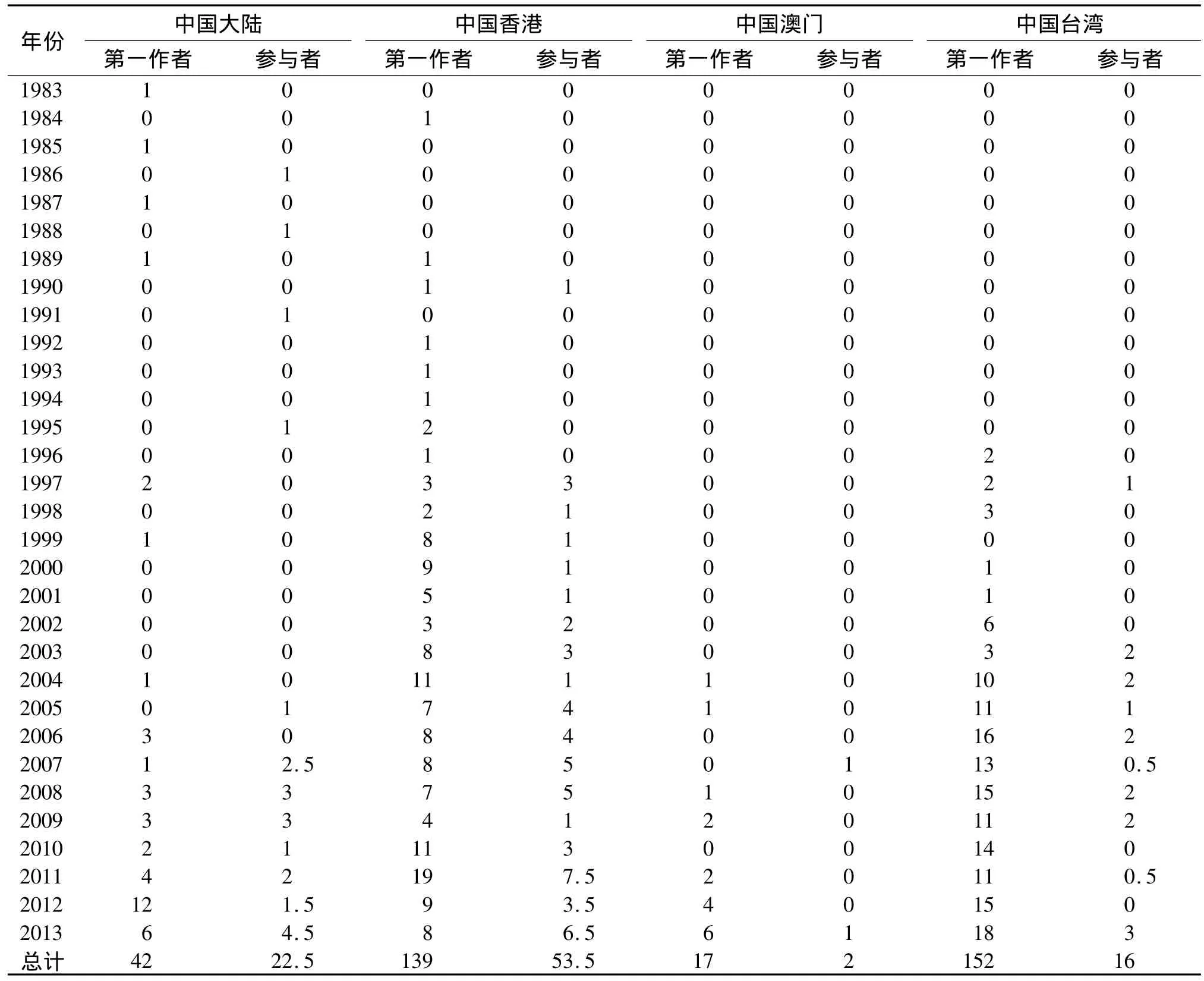

(二)我国旅游研究实力的区域差异

第一作者刊文数量是区域综合实力考量的第一要素,如果第一作者刊文数量一致,则再看参与者刊文数量。如表1所示,我国旅游研究总体实力具有明显的区域差异。我国台湾学者刊文168篇,以第一作者身份刊文152篇,以参与者身份刊文16篇;香港学者刊文192.5篇,以第一作者身份刊文139篇,以参与者身份刊文53.5篇;大陆学者刊文64.5篇,以第一作者身份刊文42篇,以参与者身份刊文22.5篇;澳门学者刊文19篇,以第一作者身份刊文17篇,以参与者身份刊文2篇。因此,我国旅游研究实力最强的是中国台湾,其次是中国香港,再次是中国大陆,最后是中国澳门。

台湾学者以第一作者刊文152篇,领先其他三大地区。台湾地区在三大期刊刊载的第一篇文章是1996年,起步较晚,其后的六年间刊载数量也不多,但是2004年开始刊文数量迅速增加,并超过香港,成为我国旅游研究实力最强的地区。主要有三方面原因。

第一,台湾地区旅游发展比较早。早在日治时期,台湾总督府国立公园委员会就指定建立了大屯国立公园、新高阿里山国立公园和次高太鲁阁国立公园,后来因台湾光复均遭废止。1984年台湾地区建立了垦丁国家公园,随后又陆续建立了玉山、阳明山、太鲁阁、雪霸、金门、东沙环礁和澎湖南方四岛7座国家公园。

第二,台湾旅游院校比较多,为旅游研究的开展提供了有力的机构支持。

第三,台湾作为“亚洲四小龙”之一,经济的发展为旅游研究提供了物质基础。

香港作为我国旅游学术研究实力排名第二的地区,得益于四方面原因。

第一,英语作为香港当地的官方语言被大面积普及,而三大期刊是英文期刊,这就为香港旅游研究的发展提供了先天的语言优势,而且,由于殖民历史关系,香港与英国的学术交流也很多,这就为接触新思想提供了便利条件。第二,旅游研究起步较早。香港学者第一次在三大国际权威旅游期刊刊文是1984年,是中国旅游学术研究起步较早的地区。第三,与台湾一样,香港也是“亚洲四小龙”之一,经济发达程度不容小觑,这为旅游学术研究提供了雄厚的物质基础。第四,香港学术领域发达,尤其是香港理工大学的旅游管理和接待专业领先世界,吸引世界各地的优秀学者来港学习、交流和工作。

表1 我国学者在三大国际权威旅游期刊发文一览

中国大陆的旅游研究在中国排名第三。值得注意的是,大陆学者第一次在三大国际权威旅游期刊刊文是1983,是中国在三大国际权威旅游期刊刊文最早的地区。但是经过三十年的发展,大陆的旅游研究却落后于台湾、香港两大地区。主要有几个原因。首先,中国大陆语言为汉语,而三大期刊是英语语言期刊,对大陆学者来说语言障碍很大。其次,研究规范的缺失[18],研究方法和研究范式与国际旅游研究存在较大差异[1],阻碍了中国旅游研究走向世界[3]。再次,大陆学者中具有国际视野的研究人员较少,而且研究人才出现严重的断层。虽然近年来增长迅速,但是也只局限于大陆的几所单位,例如:中山大学、北京大学、南京大学和复旦大学等。

澳门的旅游研究排名最后,主要有三个原因。首先,澳门地处中国东南沿海的珠江三角洲,面积狭小,仅有21.45平方公里,旅游景点少,难以大规模发展旅游业,缺乏旅游研究的物质载体。狭小的地理空间,阻碍了澳门旅游业和旅游研究的发展。其次,澳门关于旅游方面的科研机构较少。研究发现,在澳门几乎只有澳门旅游学院和澳门科技大学在三大国际权威旅游期刊曾经刊文。再次,澳门的旅游研究起步较晚。2004年才有澳门学者在三大国际权威旅游期刊刊文,比香港和大陆晚大约20年。

(三)我国旅游学术共同体的区域差异

我国旅游学术研究虽然有一定程度的发展,但是旅游学术共同体确有明显的区域差异,如表2所示。我国在三大国际旅游权威期刊刊文共计444篇,所涉及的学者共有581位。

表2 我国排名前25位在三大国际旅游权威期刊刊文的院校

排名前25位的院校中,来自中国香港的有3所,主要集中在香港理工大学;中国台湾有16所;中国大陆有 4所;中国澳门有2所。数据显示,我国旅游研究共同体区域差异明显,主要分布在中国台湾和中国香港。

排名第一的院校是香港理工大学,以第一作者身份刊文122篇,是排名第二的台湾国立成功大学第一作者刊文数量的9.38倍。除此之外,香港实力较强的旅游研究院校还有香港大学和香港中文大学,分布相对集中。台湾实力最强的是国立成功大学(第一作者身份刊文13篇),除此之外,还有中国文化大学、铭传大学等15所研究院校,分布比较分散。中国大陆有中山大学、北京大学、南京大学和复旦大学等4所院校。中国澳门两所院校,分别是澳门旅游学院和澳门科技大学。香港地区特别是香港理工大学在中国所有院校中遥遥领先。香港理工大学排名之所以遥遥领先,主要有以下两大原因:首先,香港理工大学地处香港,具有香港院校发展旅游学术研究的所有物质、资源和地缘优势。其次,香港理工大学的酒店与旅游管理学院有来自全球至少15个国家和地区不少于60位顶级学者在此从事教育和研究工作。强大的人才优势使其在中国所有院校中脱颖而出。

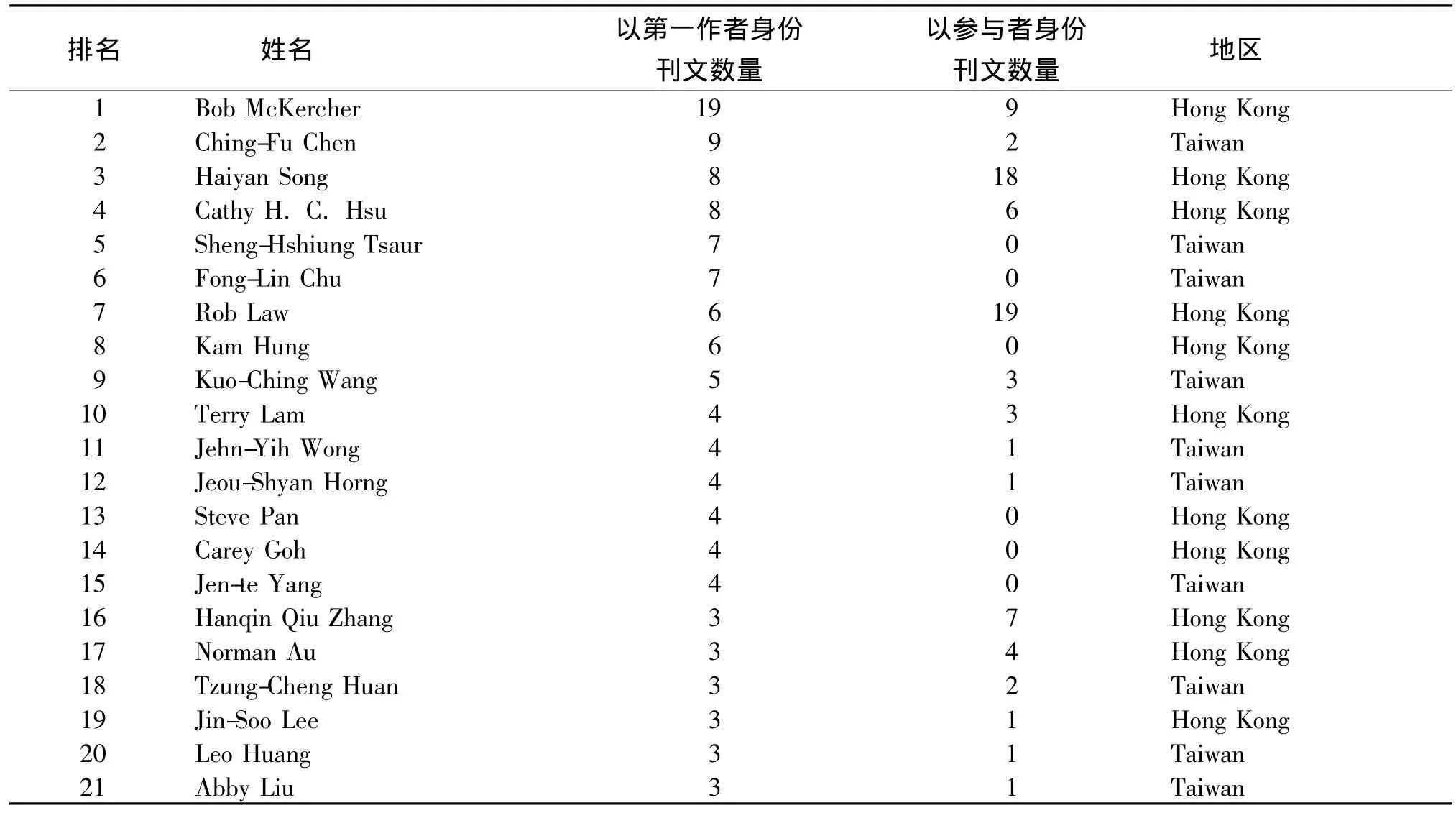

(四)我国旅游研究学者的个体差异

我国旅游研究不仅存在明显的区域差异,还有显著的个体差异(见表3),不仅刊文数量差异较大,而且学者的学位、性别、职位等都有较大差异。

排名前21位的学者中来自中国香港的学者有11位,来自中国台湾的学者有10位,而中国大陆和中国澳门学者则没有一位对三大期刊的贡献超过3篇。排名第1位的是来自中国香港的Bob McKercher,他在三大期刊以第一作者身份刊文19篇,以参与者身份刊文9篇,是一位多产的学者,也是唯一一位以第一作者身份刊文超过10篇的学者。其次是来自中国台湾的Ching-Fu Chen,以第一作者身份刊文9篇,以参与者身份刊文2篇。中国澳门学者IpKin Anthony Wong和Cora Un In Wong分别以第一作者身份在三大期刊刊文2篇。中国大陆个人刊文较多的分别是Bihu Wu、Kun Lai和Wenjun Li,分别以第一作者身份刊文2篇。

中国旅游研究学者除了刊文数量有较大差别外,个人的学习经历、性别和职位也有很大的不同。

表3 在三大国际权威旅游期刊刊文数量排名前21位的作者

学者个人信息无法全部获得,因此本文只统计了能够获得的信息。在三大期刊涉及的581位学者中,能够获得作者学位信息的只有134人,其中可获得信息的第一作者有52人,博士39人(占全样本的75%),博士后8人(占全样本的15.4%),在读博士生3人(占全样本5.8%),硕士1人(占全样本1.9%),本科1人(占全样本1.9%);可获得信息的参与者有 82人,博士 40人(占全样本48.8%),博士后 5 人(占全样本 6.1%),在读博士生 10人(占全样本 12.2%),硕士 11 人(占全样本 13.4%),本科16人(占全样本19.5%)。因此,在三大国际旅游权威期刊刊文的学者学位都很高,洞察力很强,具有较强的研究和分析能力,尤其是第一作者大部分是在读博士或者以上学位;参与者中也以在读博士或以上学位为主,但是硕士和本科学位的学者有所增加。在性别样本中,共提取样本201个,其中可获取信息的第一作者人数有85人,男性49人,占样本总数的57.6%;女性有36人,占样本总数的42.4%;参与者有 116人,男性 72人,占样本总数的62.1%;女性有44人,占样本总数的37.9%。无论是第一作者还是参与者男性学者都占据了较大比例。这说明,三大期刊刊文的男性学者较多。在学者的职位方面,共提取样本223个,可获得信息的第一作者有124人,其中教授26人,占样本总量的21%;副教授22人,占总样本的17.7%;助理教授48人,占总样本的38.7%;讲师18人,占总样本的14.5%;其他人员(饭店经理、银行家、工会主席等)有10人,占总样本的8.1%。可获得信息的参与者有99人,其中教授36人,占样本总量的36.4%;副教授23人,占总样本的23.2%;助理教授21人,占总样本的21.2%;讲师11人,占总样本的11.1%;其他人员(饭店经理、银行家、工会主席等)有8人,占总样本的8.1%。第一作者或参与者中具有高级职称的学者刊文数量更多,社会人员如饭店经理等在三大国际旅游权威期刊刊文较少,但是也有极少数人员凭借丰富的经验在三大国际旅游权威期刊刊文。

(五)我国旅游研究主题相关分析

除了研究我国在三大国际权威旅游期刊刊文的学者的区域差异、个体差异外,论文的题目也非常值得关注。通过对论文题目的研究可以透视我国学者主要关注的内容以及我国旅游研究的主要发展趋势,进而为我国旅游学术研究的发展提供参考和指导。

通过对论文题目做社会网络语义分析得出,我国从事旅游学术研究的学者主要关注的是中国大陆、台湾和香港三大地区,以这三大区域为研究载体进行吃、住、行、游、购、娱等旅游各个要素的具体研究。例如通过建立模型对三大地区游客对旅游和服务的满意度进行研究和评价,探究影响旅游需求的主要因素等。还有一些学者对游客行为、景区开发、社区参与、酒店服务、旅行社、我国出入境旅游等方面做了很多实证性研究。同时,也有很多学者针对旅游研究方法、预测模型等做了大量的综述分析。总之,我国学者的关注内容多种多样,以具体的地点为研究案例进行吃、住、行、游、购、娱等各方面的具体研究,内容涉及旅游领域的各个方面。

四、研究展望

通过对我国学者在三大国际权威旅游期刊的刊文研究发现,我国旅游研究具有明显的阶段性,大致分为探索期、参与期、发展期和壮大期四个阶段。前两个阶段刊文数量较少,但是在壮大期刊文数量明显增加。这表明我国的旅游学术研究正在逐步壮大,旅游研究的国际影响力逐步加强。通过对我国旅游研究实力区域差异的分析发现,我国旅游研究实力区域差异较大。中国台湾的研究实力最强,台湾起步晚于香港,但是后来者居上,超越香港成为旅游研究实力最强的地区;其次是中国香港,特别是香港理工大学,这不仅是因为香港的物质和资源优势,主要得益于庞大的旅游研究队伍,因而在国际上也具有较大的影响力;然后是中国大陆,最后是中国澳门。除此之外,我国旅游研究的个体差异也很大。Bob McKercher、Ching-Fu Chen和Haiyan Song是中国学者中对三大期刊贡献最多的学者。从学者的个人信息来看,博士、男性和教授具有较强的研究能力、分析和撰写能力。而且中国学者的研究方向主要以中国为例,研究中国旅游业的方方面面,内容覆盖面很广。

以上研究表明,我国的旅游学术研究能力显著增强,国际影响力也明显增加。旅游研究逐步成熟,正在与国际接轨。但是我国的旅游研究也存在四方面问题。首先,旅游学术研究实力过于集中。通过以上研究可以发现,我国的旅游学术研究实力主要集中在香港和台湾,香港理工大学更是一枝独秀,而澳门的旅游研究机构最为缺乏,研究实力的过于集中客观上阻碍了我国旅游研究的全面发展。其次,我国学者缺乏一定的国际视野。国际视野代表了国际旅游研究的前沿,是国际旅游研究新颖思想的载体,不能以国际视野来研究旅游的发展,最终将会被国际旅游研究所淘汰。再次,人才流失严重。国外先进的思想、浓厚的学术氛围和优越的研究条件吸引众多国内学者以优秀学者的身份旅居国外,甚或移民国外,从而造成国内旅游研究人才的严重流失。譬如美国普渡大学旅游与酒店管理研究中心主任蔡利平教授、美国南卡罗莱纳大学酒店餐饮及旅游管理系李想副教授、英国萨里大学旅游酒店管理学院李刚副教授等都是从我国走出去的国际著名旅游学者。而且,2004~2013年,在上述3大国际旅游权威期刊上面,李刚刊文13篇(第一作者5篇、参与者8篇),李想刊文10篇(第一作者5篇、参与者5篇),刊文数量位列全球前35位旅游学者之列。[18]最后,研究规范的缺失,研究方法和研究范式与国际旅游研究存在较大差异[19],这导致我国旅游研究难以与国际接轨,从而阻碍我国旅游研究的发展。这四大问题极大地困扰着中国旅游研究的进一步发展。

我国旅游研究虽然面临以上的困难,但是近年来也有较大的发展。主要的发展趋势有两方面。一方面,逐渐与国际接轨。近年来有一批学者致力于国际旅游研究规范、方法和期刊的研究,从中也总结和借鉴了众多宝贵的经验和教训,然后以我国的国情为基础,变通地应用到中国旅游研究中。另一方面,更加注重研究从实践中产生的前沿问题。研究不再以大而空的内容为方向,近年来中国旅游研究更加注重旅游实践中产生的实际问题。

为了进一步提升我国旅游研究的国际竞争力,我们可以从三方面努力。第一,努力实现旅游研究领域的“百花齐放,百家争鸣”。缩小旅游研究实力的区域差异,全面推动旅游研究的进一步发展,才能加快我国旅游研究的国际化进程,进而提升我国旅游研究的国际影响力。第二,缩小与国际旅游研究的差距。这不仅要求学者规范研究方法和研究范式,以便与国际接轨,更要求学者立足于国际化视角,为我国旅游研究提供“新鲜血液”。第三,吸引优秀旅游研究人才。人才是研究工作的基础和前提,为了提升我国旅游研究的国际竞争力,应该大力吸引人才,不仅要留住走出国门的中国学者,更要注重吸引国外的优秀旅游研究学者来华工作,逐步打造若干富有我国地域特色的旅游学术共同体。

[1] 李星群,赵伟兵.国外中国旅游研究进展——Annals of Tourism Research、Tourism Management和 Journal of Travel Research研究述评[J].旅游学刊,2007,22(3):90-96.

[2] 兰海,石培基,王俊.近十年国内外旅游组织发展研究进展及启示[J].旅游论坛,2009,2(2):258-263.

[3] 杨红,PAUL BRUNT.2000~2010年中国旅游研究国外期刊文献统计分析初步[J].旅游学刊,2011,26(1):89-95.

[4] RYAN C.The ranking and rating of academics and jour-nals in tourism research[J].Tourism Management,2005,26(5):657-662.

[5] SHELDON J P.An authorship analysis of tourism research[J].Annals of Tourism Research,1991,18(3):473-484.

[6] GIRI JOGARATNAM A,KAYE CHON,et al.An analysis of institutional contributors to three major academic tourism journals:1992-2001[J].Tourism Management,2005,26(5):641-648.

[7] WEIBING ZHAO,J R BRENT RITCHIE.An investigation of academic leadership in tourism research:1985-2004[J].Tourism Management,2007,28(2):476-490.

[8] NELSON K F TSANG,CATHY H C HSU.Thirty years of research on tourism and hospitality management in China:A review and analysis of journal publications[J].International Journal of Hospitality Management,2011,30(4):886-896.

[9] KWANGMIN PARK,WOOMI JO PHILLIPS,et al.Deborah D.Canter and JeAnna Abbott.Hospitality and Tourism Research Rankings by Author,University,and Country Using Six Major Journals:The First Decade of the New Millennium[J].Journal of Hospitality &Tourism Research,2011,35(3):381-416.

[10] 陶伟,岑倩华.国外遗产旅游研究17年——Annals of Tourism Research反映的学术态势[J].城市规划汇刊,2004(1):66-72.

[11] 吴宇华.《旅游研究纪事》文献分析——兼论旅游学科体系[J].旅游科学,2004,18(2):4-8.

[12] 吴必虎,邢珏珏.旅游学学科树构建及旅游学研究的时空特征分析——《旅游研究纪事》30年[J].旅游学刊,2005,20(4):73-79.

[13] 朱桃杏,陆林.近10年文化旅游研究进展——Tourism Management、Annals of Tourism Research和《旅游学刊》研究评述[J].旅游学刊,2005,20(6):82-88.

[14] 邢珏珏,李业锦,吴必虎,等.旅游学分支学科相关性及其进展态势分析——《旅游研究纪事》30年[J].人文地理,2006,21⑴:51-55.

[15] 谢雪梅,马耀峰,李天顺.近10年国外旅游研究发展趋势[J].经济地理,2009,29(5):851-855.

[16] 孙业红,魏云洁,张凌云.中国旅游研究的国际影响力分析——基于对2001—2012年国内外旅游类核心期刊论文的统计[J].旅游学刊,2013,28(7):118-128.

[17] 张凌云,兰超英,齐飞,等.近十年我国旅游学术共同体的发展格局与分类评价——基于旅游学术期刊论文大数据的视角[J].旅游学刊,2013,28(10):114-125.

[18] JINGLONG LI,YUMEI XU.Author analyses of tourism research in the past thirty years-Based on ATR,JTR and TM[J].Tourism Management Perspectives,2015,13(1):1-6.

[19] 保继刚.研究规范——中国旅游学术研究的基本前提[J].旅游学刊,2005,20(3):7.