信阳楚简“乐人之器”补释四则*

2015-04-11范常喜

范 常 喜

信阳楚简“乐人之器”补释四则*

范 常 喜

信阳长台关1号楚墓遣策所记“乐人之器”是研究我国古代音乐的宝贵材料,自刊布以来,虽经学者多方研究,仍有一些难字未能释出。经过重新考察发现,本段简文首句“一(肆)坐歬(栈)钟”之“坐”字不应理解为量词,当训作跪坐,整句是指墓中出土的一架跪坐演奏的编钟;“二瑟,一壴瑟”中的两个“瑟”字可据残画补出,所记应为该墓所出两张大瑟和一张小型彩绘锦瑟;“三厀(漆)瑟(梡)”当连读为一句,其中的“”应读作“梡”,指演奏时垫于瑟首下面的瑟座,因与放置物品的俎相类,故亦名为“梡”。“一壴(翇)”中的“壴”字原误释作“良”,今改释作“壴”,应与前面“一壴瑟”之“壴”用法相同,但其具体涵义仍待进一步研究。

信阳楚简; 遣策; 乐人之器

引 言

信阳长台关1号楚墓遣策是记录该墓陪葬物品的清单,包括“集厨之器”、“集之器”、“乐人之器”等几个门类①*河南省文物考古研究所编:《信阳楚墓》,北京:文物出版社,1986年,第68、124—136页。。简文自刊布以来,研究者在简策的复原和简文释读等方面做了大量研究,解决了不少疑难问题②*参见田河:《信阳长台关楚简遣策集释》,吉林大学2004年硕士学位论文。。遣策中记录“乐人之器”的简共有2支,所记乐器多可与出土实物相对应,是研究我国古代音乐的珍贵材料。李家浩先生曾对这两支简做过专门的考释③*李家浩:《信阳楚简“乐人之器”研究》,《简帛研究》第3辑,南宁:广西教育出版社,1998年,第1—22页。本文所引李先生之说出自此文者,后文不再一一出注。,后来刘国胜先生又综合众说做了重新的释文和考校④*刘国胜:《楚丧葬简牍集释》,北京:科学出版社,2011年,第5、21—25页。。这些研究均创获颇多,但同时也留下了一些未解之字。本文拟在前述研究成果的基础上,对“乐人之器”中留下的四处疑难字词做一补释。为了便于行文,我们先根据诸家考释成果并结合个人意见,将“乐人之器”的释文写在下面:

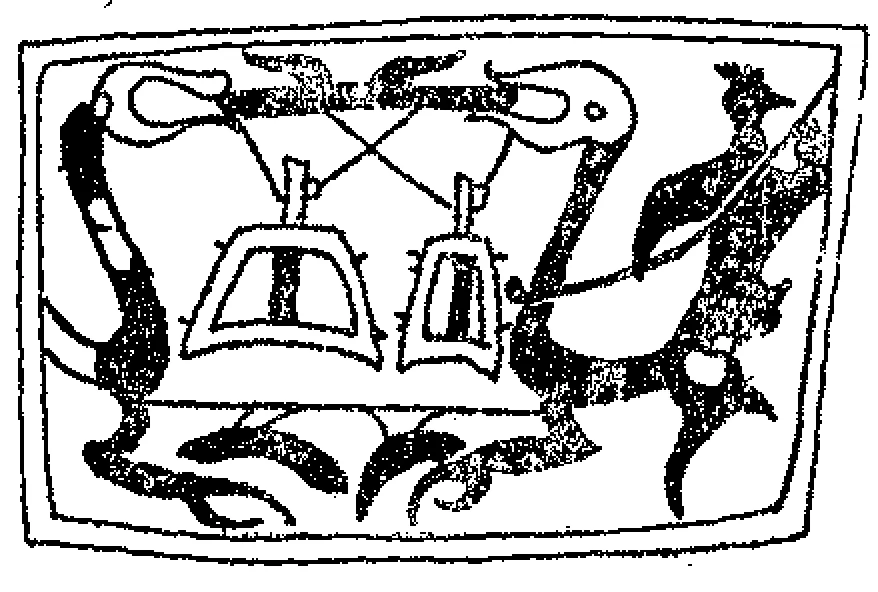

图1 曾侯乙墓鸳鸯形漆盒撞钟图(战国早期)*湖北省博物馆编:《曾侯乙墓》(上),图版一三○,北京:文物出版社,1989年,第365页。图2 上海博物馆藏刻纹燕乐画像椭杯敲钟图(战国)*马承源:《漫谈战国青铜器上的画像》,《文物》1961年第10期。

图3 故宫博物院藏宴乐渔猎攻战纹壶击钟磬图(战国)*杨宗荣:《战国绘画资料》“图二十”,北京:中国古典艺术出版社,1957年。杜恒:《试论百花潭嵌错图象铜壶》“图一”,《文物》1976年第3期。图4 成都百花潭赏功宴乐铜壶击钟磬图(战国)*四川省博物馆编:《成都百花潭中学十号墓发掘记》“图版贰”,《文物》1976年第3期。

图5 信阳1号墓出土编钟、钟架及复原图* 复原后彩图参见河南省文化局文物工作队编:《河南信阳楚墓出土文物图录》“图一○”,郑州:河南人民出版社,1959年。和钟槌

(照片) (商摹本) (修正后摹本)

图6 信阳简2·18号简近末端六字简文照片和摹本

发掘报告称,该墓前室出土漆瑟3件。127号瑟完整,长182厘米,宽47.5厘米,高11.8厘米。159号瑟形制与127号相似,但仅存瑟尾一块和过弦板一件。158号瑟是一件彩绘锦瑟,相对较小,复原后瑟长约124厘米,宽37厘米,瑟墙高6.37厘米*河南省文物考古研究所编:《信阳楚墓》,第26、29,91—92页。。一起发掘的2号墓位于1号墓以东10米处,两座墓形制相同,规模、等级、年代上与1号墓相当,随葬器物的规格、类型亦多相同。2号墓左侧室同样出土两大一小的漆瑟3张,其中151号(187厘米)和177号(185厘米)瑟长度相近,宽度相同(47厘米)。150号瑟长134厘米,宽45厘米,相对较小*河南省文物考古研究所编:《信阳楚墓》,第26、29,91—92页。。由此可以推知,1号墓中的3件瑟也应为两件形制相同的大瑟和一件小瑟。159号残瑟形制与127号相似,故也应是大瑟,其长度也当在182厘米左右。158号锦瑟仅长124厘米,属于小瑟。

三、三厀(漆)瑟(梡)

胡雅丽先生认为“桊”是瑟平时存放时垫于瑟首下面的瑟座,不过该墓虽未见瑟座报导。胡先生对此分析指出:“此墓惨遭盗扰,器物损毁移动较多,犹以东室为甚,所出漆木器皆残断不全,器座究竟是没有随葬,还是已经随葬却因遭破坏而没被认出,至今令人存疑。但比照其他大型楚墓的葬器规律,再同规模、等级、年代与1号墓大体相当的信阳2号墓出土器物相比较,我们相信长台关1号墓应该也随葬有器座3件。”*胡雅丽:《“桊”之名实考》,“2007年中国简帛学国际论坛”论文,后收入台湾大学中国文学系编:《2007年中国简帛学国际论坛论文集》, 2011年,第263页。

胡雅丽先生通过对34座楚墓出土的瑟和瑟座的综合考察,最终将“”定性为瑟座,在以上诸说当中最为可信。但是,胡先生仍按旧说将本段简文断读作“三厀(漆)瑟,桊”,并不可从。此外,她对瑟座用途的认定以及名“”原因的解释也都有商榷的余地。由于对瑟座用途的考证颇费篇幅,故拟另文探讨,在此仅就本段简文的断句以及瑟座名“”的原由略作说明。

在楚简遣策中,以下两处简文中也记录了瑟座的名字,字亦或写作“”,如:

“梡”与“俎”、“嶡”义近,均是上古陈放祭牲宴享物品的礼器,一般为木制。《礼记·明堂位》:“俎用梡、嶡。”郑玄注:“虞俎名梡,梡形四足,如案。夏俎名嶡,嶡亦如梡,而横柱四足,中央如距。”《礼记·明堂位》又云:“俎,有虞氏以梡,夏后氏以嶡。”郑玄注:“梡,断木为四足而已。嶡之言蹶也,谓中央为横距之象,《周礼》谓之距。”据郑玄的注释可知,“梡”是有虞氏时用的俎,“嶡”是夏代用的俎。这一说法虽未必尽合古制*李家浩:《包山二六六号简所记木器研究》,《国学研究》第2卷,北京:北京大学出版社,1994年;后收入《著名中年语言学家自选集·李家浩卷》,第228—229页。,但“梡”是一种放置物品的俎则是可以肯定的。

瑟座即放在瑟下支撑瑟的器物,这与“梡”的用途相似。战国早期的曾侯乙墓曾出土10件瑟座,均作俎形(图7),发掘报告将其误称作“俎”*湖北省博物馆编:《曾侯乙墓》(上),图版一四一·2,第377页。,这应该是瑟座的早期形态。据此看来,瑟座无论是外形还是用途均与“梡”相类,楚人连类而及,将其定名为“(梡)”或“瑟(梡)”自属情理中事。

图7 曾侯乙墓出土素木瑟座

综合以上信息,我们认为,A当释作“壴”,与本简前文所记“一壴瑟、一壴竺(筑)”中的“壴”字用法相同,但具体意思尚不明确,相关讨论可以参见前文所述。

图8 “一壴”所在前后简文照片及加矩形框后竹简左侧残缺面积示意图

【责任编辑:张慕华;责任校对:张慕华,李青果】

2014—07—08

广东省哲学社会科学“十二五”规划项目“出土东周秦汉文献方言语料整理研究”(GD14CZW03)

范常喜,中山大学国际汉语学院、出土文献与中国古代文明研究协同创新中心副教授(广州 510275)。

H028

A

1000-9639(2015)03-0062-05