浙西南不同经营强度下毛竹林土壤渗透性研究

2015-04-10王意锟金爱武方升佐

王意锟, 金爱武, 方升佐, 田 野

(1.丽水学院, 浙江 丽水 323000; 2.南京林业大学, 南京 210037)

浙西南不同经营强度下毛竹林土壤渗透性研究

王意锟1, 金爱武1, 方升佐2, 田 野2

(1.丽水学院, 浙江 丽水 323000; 2.南京林业大学, 南京 210037)

采用双环刀法研究了浙西南山区不同经营强度下毛竹林土壤的渗透性及其与土壤理化性质、土壤动物多样性的关系。结果表明:1) 4种经营强度的林地土壤渗透性排列依次为粗放经营毛竹林>笋竹两用林>笋用林>笋用—覆盖林,且各经营强度的土壤渗透性均随土层深度的增加而降低。2) Kostiakov模型更适合模拟该研究区域的土壤水分入渗过程,Philip模型拟合结果次之,Horton模型最差。3) 土壤渗透性和土壤密度呈极显著负相关,而与总孔隙度、非毛管孔隙度、土壤有机质、全N等呈极显著正相关。4) 土壤初渗率、稳渗率与土壤动物(除双尾目)存在正相关,而粗放经营毛竹林和笋竹两用林的土壤动物丰富度及类群多样性较高,笋用林和笋用覆盖林相对较低。试验说明经营强度的不同会对土壤渗透性产生影响,人为干扰较弱的粗放经营林和笋竹两用林土壤渗透性较好,而笋用林和笋用覆盖林土壤渗透性相对较差,这为山地毛竹林地表径流调节及水土流失防治提供理论参考。

土壤渗透性; 毛竹林; 经营强度; 土壤动物

水源涵养是森林生态系统重要的生态功能,而土壤入渗和持水能力是描述降雨从土壤表层渗入并形成土壤水分这一过程快慢速度的主要物理特征参数。因此,在地表径流调节、土壤侵蚀防治等水土保持研究中,往往用土壤渗透性来评价土壤水分调节能力。土壤水分入渗是一个复杂的水文过程,受到土壤结构、土壤密度、植物根系及土壤生物特征等多种因素的影响,特别是在人工林生态系统,由于土地利用方式和经营管理强度的不同,土壤理化性质会发生不同的变化,从而使土壤渗透性能也随之产生很大差异[1]。

毛竹(Phyllostachysedulis)为禾本科(Gramineae)竹亚科(Bambusoideae)植物,约占全国竹林总面积的71.89%,是中国森林资源的重要组成部分,近年来面积仍有不断扩大的趋势。目前,毛竹林水文生态功能的研究,主要涉及不同类型毛竹混交林、不同管护类型下土壤渗透性的差异及其与土壤理化性质的关系[2-3],而对于不同经营强度下(粗放经营毛竹林、笋竹两用林、集约经营的笋用林和笋用—覆盖林)的土壤渗透性研究较少。此外,土壤微生物和土壤酶等生物指标与土壤渗透性关系密切[4],土壤动物的挖掘、筑穴、取食等活动也会影响土壤渗透性。浙西南山区为我国重要竹产区,本文针对该地区4种经营强度的毛竹林,探讨了不同经营管理下土壤理化性质及土壤动物多样性的变化对林地土壤渗透性的影响,为山地毛竹林地表径流调节及水土流失防治提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验区设在浙江省遂昌县三仁省级林业现代园区,东经118°41′—119°30′,北纬28°13′—18°49′,属中亚热带季风气候区。年平均气温16.8℃,极端最高气温40.1℃,极端最低气温零下9.9℃;无霜期251 d,降水量1 510 mm。试验样地土壤类型为山地红壤,海拔300~355 m,坡度15°~17°,土层厚度>100 cm。

1.2 样地设置与土壤采集

2013年9月选择立地条件基本一致的4种经营强度毛竹林作为研究样地,每种样地设置20 m×20 m的标准地3块。每一标准地沿对角线取3个土壤剖面,于0—20 cm,20—40 cm,40—60 cm土层处用环刀取样,每个土层重复3次,各土层另取土样用于基本理化性质测定。此外,每块样地沿对角线用土钻法采集土样18份,用于土壤动物的鉴定。

经营强度:粗放经营毛竹林(N),连续10 a未进行经营管理;笋竹两用林(TS),冬笋大年适量挖笋,8月施肥1次,冬笋小年不施肥,样地连续经营12 a(2001—2012年);笋用林(S),用途以采收冬春笋以及鞭笋为主,冬笋大年林地全面挖笋并垦复翻地,分别于4,8和10月施肥,冬笋小年于8月施肥1次,样地连续经营12 a(2001—2012年);笋用—覆盖林(SC),经营管理同笋用林,冬笋大年10—11月在林地表面覆盖稻草和砻糠,发酵增温,下层增温层采用潮湿的稻草作为发热增温材料,厚度约为10 cm;上层保温层采用砻糠作为保温材料,厚度约为20 cm。促进冬笋早发(2005年,2007年,2009年和2011年,共覆盖4次)。样地概况见表1。

表1 不同经营强度下的样地概况

1.3 土壤样品测定

土壤密度、土壤毛管孔隙度、非毛管孔隙度等物理性质用环刀法测定,土壤渗透性用双环刀法测定,环刀规格20 cm2×5 cm。土壤化学性质测定方法参照《土壤农业化学分析方法》一书[5]。土壤动物分离采用手检法与Tullgern干漏斗法,土壤动物鉴定参照尹文英[6]编写的《中国土壤动物检索图鉴》。

1.4 土壤渗透性计算

初渗率=最初入渗时段内渗透量/入渗时间(最初入渗时间取前2 min);稳渗率为单位时间内的渗透量趋于稳定(单位时间入渗水量相等)的渗透速率;平均渗透速率=达稳渗时的渗透总量/达稳渗时的时间;因各样地土壤的渗透速率在1 h内均已达稳定,为便于比较,渗透总量统一取前60 min内的渗透量。

1.5 土壤水分入渗模型

1) Kostiakov模型:

式中:f(t)——入渗速率(mm /min);t——入渗时间(min);a,b——拟合参数。

2) Philip模型:

f(t)=1/2st-1/2+a

式中:s——土壤吸水率;a——拟合参数。

3) Horton模型:

式中:fo——稳定入渗率;fc——初始入渗率;k——经验参数。

1.6 数据处理

采用Microsoft Excel 2003进行数据处理及作图,SPSS 16.0软件完成不同经营强度土壤渗透性主成分分析及土壤渗透数学模型的建立,并与土壤理化性质进行Pearson相关分析。Canoco 4.5完成土壤渗透性与土壤动物间关系的冗余分析。

2 结果与分析

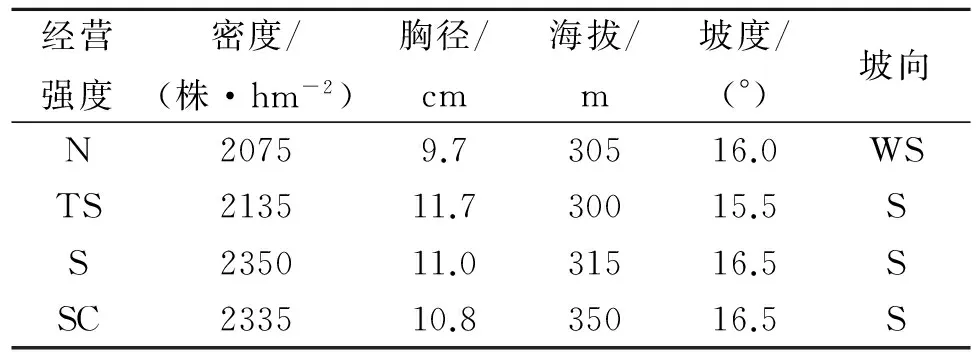

人工林地土壤水分的渗透过程复杂,受到土壤理化性质及土壤生物活动等多重因素的影响,同时也与林地的人为干扰强度有关。土壤渗透特常用最初渗透速率(初渗率)、最终渗透速率(稳渗率)、平均渗透速率和渗透总量表示。当经历短时间降水时,土壤初渗率越大,降水产生的地表径流越少,土壤涵养水分的能力就越大,此时通过初渗率可更好地反映土壤渗透性能;而降水历时较长时,表层土壤渗透性不能准确地反映土壤渗透性与地表径流的关系,而下层土壤渗透性则可以较好地反映二者关系。因此,采用多个指标对不同的土壤层次进行综合评价,才能更全面的了解土壤水分渗透性能。

2.1 不同经营强度下土壤渗透特性

图1为不同经营强度下的毛竹林(粗放经营林、笋竹两用林、笋用林和笋用—覆盖林)不同土壤层次的水分渗透性能。由图1可知,4种经营强度下,均表现为不同土层水分渗透性存在差异,随着土层加深土壤的渗透性也明显降低,这主要是因为地表植被及残落物对土壤理化性质的影响随土层加深会有所减弱。不同经营强度之间,0—20 cm土层的初渗率、稳渗率、平均渗透速率和前60 min渗透总量均存在差异,表现为粗放经营林、笋竹两用林的土壤渗透性较好,笋用林次之,而笋用—覆盖林的土壤渗透性最差。而各经营强度间40—60 cm土层的各渗透指标差异较小(p>0.05),这可能和该土层人为干扰较少有关。

粗放经营林(N),笋竹两用林(TS),笋用林(S),笋用—覆盖林(SC)

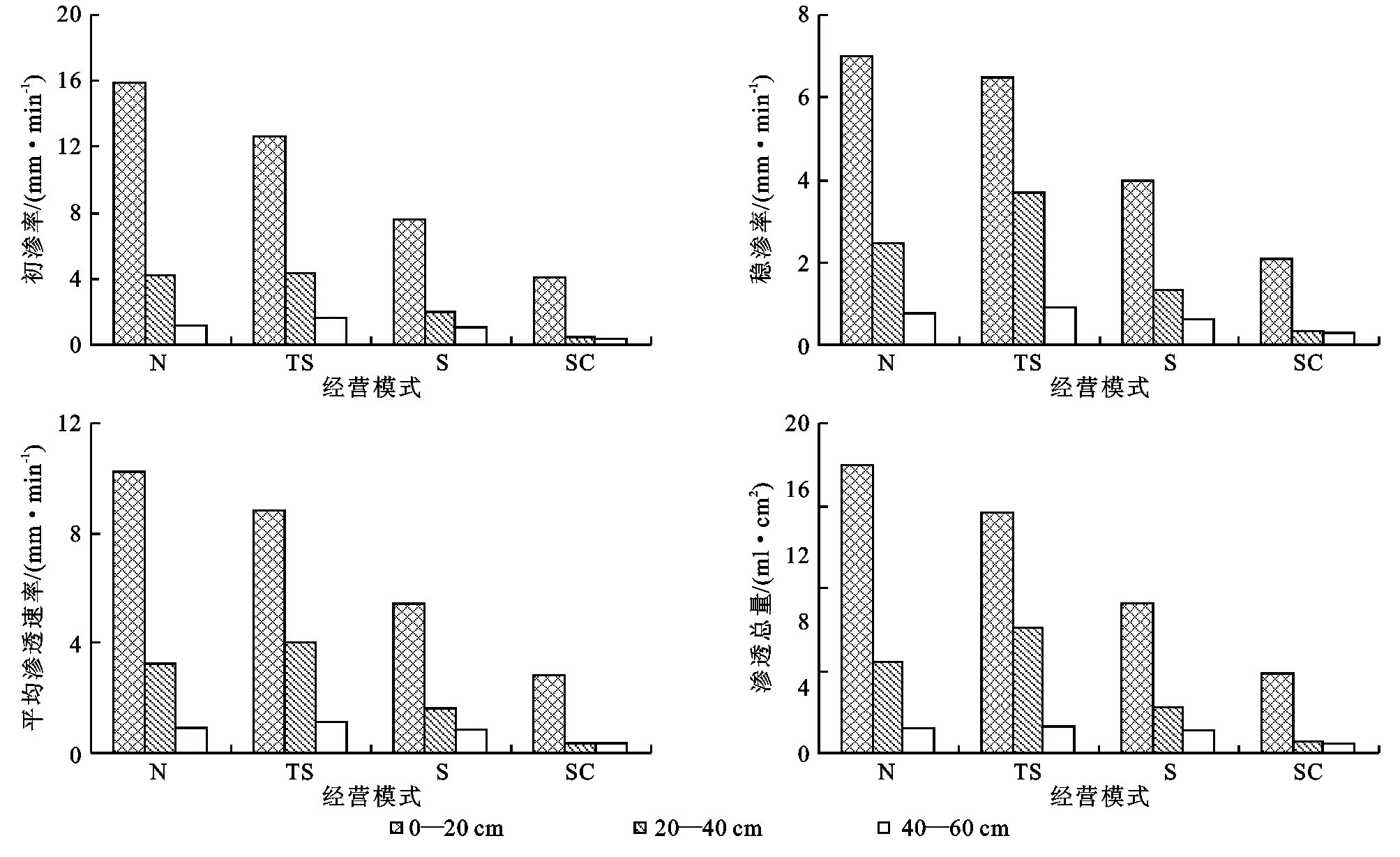

2.2 不同经营强度下土壤渗透性综合评价

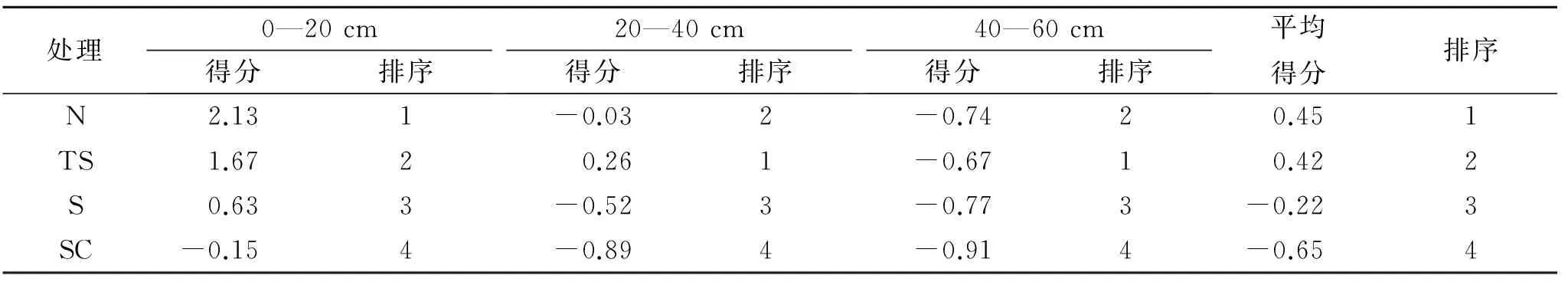

以初渗率(X1)、稳渗率(X2)、平均渗透速率(X3)和渗透总量(X4)为评定指标进行主成分分析,综合比较各经营强度下不同土层的土壤渗透性能。从表2可知,前两个主成分的方差累积贡献率达99.89%。第一主成分提供的信息量最大,而所有变量的正载荷相差不大,根据因子得分系数矩阵,其主成分方程为α=0.250α1+0.251α2+0.253α3+0.252α4(αi为各指标标准化数据),通过方程计算各经营强度不同层次的土壤渗透性得分,进行排序(见表3)。

各经营强度下不同土层间的渗透性能有所不同,粗放经营毛竹林0—20 cm土层的渗透性得分明显高于其他林地,而在20—60 cm土层,笋竹两用林的得分高于未经营的毛竹林。从平均得分的综合情况来看,不同经营强度下的排序为:粗放经营毛竹林>笋竹两用林>笋用林>笋用—覆盖林(表3)。

表2 不同经营强度下毛竹林地土壤渗透性主成分分析

2.3 不同经营强度下土壤入渗过程拟合模型

土壤水分入渗过程的模型拟合结果较为复杂,就林地土壤入渗过程模拟来讲,主要和林地类型及土壤性状的差异有关。从表4可知,不同经营强度下土壤入渗过程的3个拟合模型的拟合精度存在差异,Kostiakov 模型拟合的相关系数R2为0.76~0.98,平均值0.91;Philip模型的R2为0.62~0.97,平均值0.88;Horton 模型的R2为0.65~0.98,平均值0.86。从拟合效果看,在12个土壤水分最优模型中,Kostiakov 模型占7个,Philip 模型占3个,Horton 模型占2个,说明Kostiakov 模型更适合模拟该研究区域的土壤水分入渗过程。Philip 模型拟合结果较差,这是因为Philip模型中的指数为固定常数,不能适应各土壤在不同前期含水量条件下的入渗曲线变化[7]。Horton 模型最差,基本不适合该研究区域的土壤水分入渗过程的模拟。

表3 不同经营强度下毛竹林地土壤渗透性排序

表4 不同经营强度下毛竹林地土壤水分入渗模型

注:粗放经营毛竹林(N),笋竹两用林(TS),笋用林(S),笋用—覆盖林(SC);1表示0—20 cm,2表示20—40 cm,3表示40—60 cm。

2.4 土壤渗透特性与土壤理化性质的关系

土壤的物理化学性质对土壤渗透性有较大的影响,从表5可知,土壤渗透性和土壤密度呈极显著负相关,与总孔隙度、非毛管孔隙度呈极显著正相关,而与土壤含水量、毛管孔隙度的相关性不显著,说明影响土壤渗透性的主要物理性质是土壤密度和非毛管孔隙度,这与前人的研究结论是一致的[8-9]。非毛管孔隙是土壤中水分和空气的主要通道,可以导致土壤水流和溶质优先迁移的产生。

粗放经营的毛竹林土壤渗透性较好(表3),这可能就与其土壤密度较小,总孔隙度、非毛管孔隙度较大有关。林地长期未进行垦复和劈草,蕨类、菊科等植物覆盖度高,避免降水直接打击土表造成板结,而毛竹和地被植物根系(特别是垂直根系)在土壤中穿插和固结也利于形成生物大孔隙,并提高水稳性团聚体数量,减少了入渗过程中,溃散的土壤颗粒对土壤孔隙的堵塞[10-11]。此外,地表丰富的残落物及根系腐解增加了土壤有机质的含量,有利于土壤物理性质的改善。

集约经营,长期施肥的毛竹笋用林,各渗透指标均低于粗放经营林和笋竹两用林,这可能因为长期高强度的经营管理(施肥、翻垦、劈草)及笋期(10—11月至翌年3—4月)挖笋影响了土壤的物理结构。土壤的频繁干扰,破坏了根系、动物活动形成的生物大孔隙以及土壤的团聚体结构,并导致下层黏粒向表层迁移[12]。同时,林中地被植物覆盖度较低,地表残落物相对较少,且长期对毛竹林进行高强度的人为干扰(施肥、垦复等)会增强土壤微生物活性,促进土壤有机质分解,从而降低土壤碳储量[13]。而笋用林较低的土壤有机质含量也会对土壤密度、孔隙度产生不利影响,从而降低了土壤渗透率。

有机物料的添加可增加土壤养分,改善土壤物理结构,同时土壤动物至地表取食新鲜有机物,频繁的活动也会提高土壤通透性。而本试验发现,为促进冬笋早发多发,长期于冬笋大年在林地覆盖砻糠(厚度20 cm,用于保温)和潮湿的稻草(厚度10 cm,用于发酵增温)反而使土壤渗透性有所下降(图1,表3),这主要是因为大量潮湿的有机物发酵过程中会释放酚酸类物质[14],因此长期进行覆盖经营来发酵增温会导致土壤酸化板结,土壤密度增大,总孔隙度下降,团聚体结构破坏。赵洋毅等[15]也认为,土壤酸化会改变土壤的结构,进而影响土壤的渗透性。

表5 毛竹林地土壤物理性质与渗透特性的相关分析

注:﹡﹡p<0.01,下同。

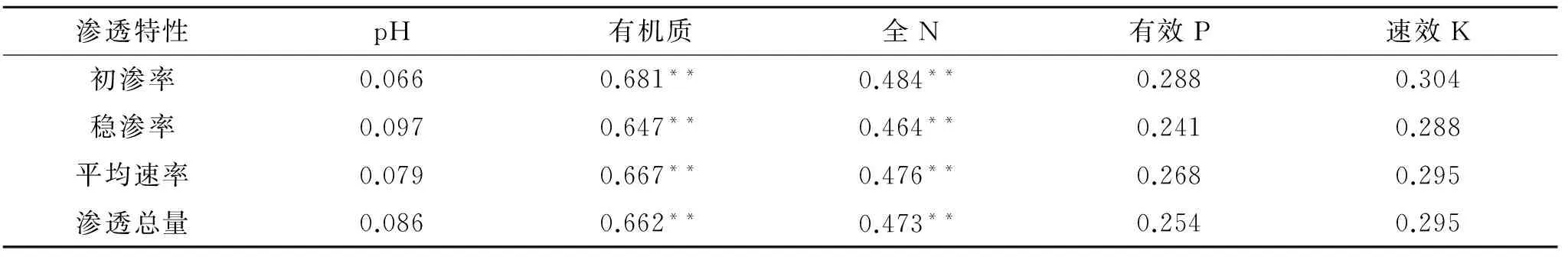

土壤渗透性和土壤有机质、全N呈极显著正相关,但和土壤pH、有效P及速效K的相关性不显著,说明土壤养分和土壤渗透性之间也存在一定的关系(表6)。

土壤养分与渗透性间的相关性可能还和地下鞭根系统的趋肥特化有关。研究表明[16],克隆植物具有生理整合功能,形态可塑性较强,可在资源环境异质性的情况下,改变自身构件的生物量分配。孙涛等[17]发现,克隆植物短穗兔耳草生物量分配格局随养分资源变化而改变,在养分充足时,对根茎生物量投资较大,而对叶片生物量投资较小,相反趋势出现在养分贫瘠的区域。毛竹属大型禾本科克隆植物,在土壤养分资源丰富的区块具有觅养行为,其地下鞭根系统可能也存在趋肥趋富的特化,使该区块有着较多的细根,从而增加土壤孔隙度,提高了土壤的渗透性。

表6 毛竹林地土壤化学性质与渗透特性的相关分析

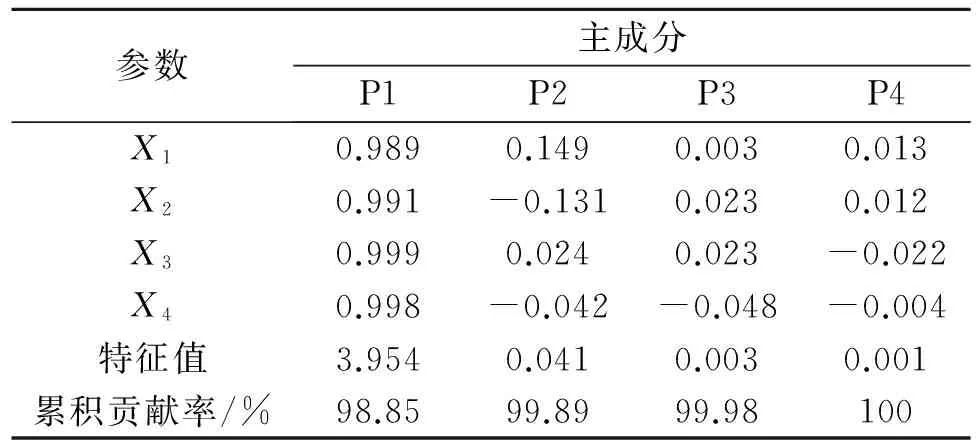

2.5 土壤渗透特性与土壤动物的关系

土壤动物与土壤理化性质有着密切的联系,在不同土地利用方式下,土壤理化性质和土壤动物多样性均会发生变化。因此,土壤动物常作为生物指标用于生态系统内土壤质量评价。

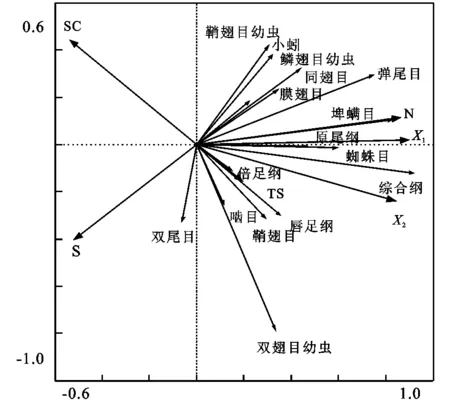

冗余分析(Redundancy analysis RDA)是将线性相关分析和排序分析相结合形成的多元排序分析,在对应迭代中,将每次的排序值与环境因子进行多元线性回归,从而反映环境因子对排序结果的影响。本研究以林地土壤动物个体数为响应变量,不同的经营强度下的土壤渗透性为环境因子(解释变量),进行RDA分析,可直观显示土壤动物分布密数与不同经营强度下林地土壤渗透性的关系。由图2可知,第一、第二轴累计可解释样本变异量的80.6%。图中箭头相对方向表示的是相关性,当相应指标箭头指向的方向相近时,就有较大的正相关性,而方向相反时(角度>90°)就意味着负相关。由图可知,土壤动物各类群(除双尾目)均与土壤的初渗率、稳渗率呈正相关,说明土壤动物的活动会影响土壤的渗透性,土壤动物在土壤中挖掘、筑穴,并取食凋落物,这些活动在一定程度上改善了土壤的理化性质[18],进而对土壤的渗透性能产生作用。

粗放经营林(N),笋竹两用林(TS),笋用林(S),笋用—覆盖林(SC),初渗透率(X1),稳定渗透率(X2)

图2 不同经营强度下土壤渗透性与土壤动物的冗余分析(RDA)

粗放经营的毛竹林和笋竹两用林与土壤中的大型土壤动物(蜘蛛目、膜翅目、小蚓、综合纲、唇足纲、倍足纲、鞘翅目等)均存在正相关,但粗放经营林中蜘蛛目、膜翅目、小蚓等分布较多,而笋竹两用林中综合纲、唇足纲、倍足纲、鞘翅目等分布较多。弹尾目和蜱螨目为中小型土壤动物的重要组成部分[19],二者的数量比例(蜱螨目/弹尾目,A/C)常用来反映土壤的人为干扰存情况,与两用林相比,粗放经营林弹尾目、蜱螨目的数量更多,这可能与林地人为干扰较少,地表植被丰富有关。笋用林和笋用覆盖林的土壤动物丰富度及类群多样性较低,这可能也是其经营方式及经营强度导致的,Johnson[20]发现,土壤干扰较少有利于土壤动物密度的增加。

3 结 论

本文针对浙西南山区4种经营强度的毛竹林,研究了不同经营管理下土壤理化性质及土壤动物多样性与林地土壤渗透性的关系,结果表明:

1) 通过主成分分析对土壤渗透性能综合评价,从平均得分的情况来看,不同经营强度下的排序为:粗放经营毛竹林>笋竹两用林>笋用林>笋用—覆盖林。

2) 不同经营强度下土壤入渗过程的拟合模型中,Kostiakov 模型更适合模拟该研究区域的土壤水分入渗过程,Philip 模型拟合结果次之,而Horton 模型最差。

3) 土壤渗透性和土壤密度呈极显著负相关,与总孔隙度、非毛管孔隙度呈极显著正相关,而与土壤有机质、全N等土壤化学性质也呈极显著正相关。

4) 土壤动物各类群(除双尾目)与土壤初渗率、稳渗率呈正相关,而粗放经营毛竹林和笋竹两用林的土壤动物丰富度及类群多样性较高,笋用林和笋用覆盖林相对较低。

试验发现人为干扰相对较弱的粗放经营毛竹林和笋竹两用林有着较好的土壤渗透性,而笋用林和笋用覆盖林土壤渗透性相对较差,这为山地毛竹林地表径流调节及水土流失防治提供了理论参考。

[1] 林代杰,郑子成,张锡洲,等.不同土地利用方式下土壤入渗特征及其影响因素[J].水土保持学报,2010,24(1):33-36.

[2] 刘广路,范少辉,漆良华,等.不同类型毛竹林土壤渗透性研究[J].水土保持学报,2008,22(6):44-47.

[3] 范少辉,刘广路,官凤英,等.不同管护类型毛竹林土壤渗透性能的研究[J].林业科学研究,2009,22(4):568-573.

[4] 王纪杰,俞元春,陈容,等.不同栽培代次、林龄的桉树人工林土壤渗透性研究[J].水土保持学报,2011,25(2):78-82.

[5] 鲁如坤.土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,2000.

[6] 尹文英.中国土壤动物检索图鉴[M].北京:科学出版社,1998.

[7] 王力,邵明安,王全九.林地土壤水分运动研究述评[J].林业科学,2005,41(2):147-153.

[8] 李海光,余新晓,张满良,等.黄土高原丘陵沟壑第三副区小流域土壤渗透特性研究[J].水土保持研究,2010,17(2):75-79.

[9] 喻明美,谢正生.广州市白云山五种森林类型的土壤渗透性研究[J].水土保持研究,2011,18(1):153-156.

[10] Reynolds E R C. The percolation of rainwater through soil demonstrated by fluorescent dyes[J]. Journal of Soil Science,1966,17(1):127-132.

[11] 吴彦,刘世全,付秀琴,等.植物根系提高土壤水稳性团粒含量的研究[J].土壤侵蚀与水土保持学报,1997,3(1):45-49.

[12] 王鹏程,肖文发,张守攻,等.三峡库区主要森林植被类型土壤渗透性能研究[J].水土保持学报,2008,21(6):51-55.

[13] Li Y F, Zhang J J, Chang S X, et al. Long-term intensive management effects on soil organic carbon pools and chemical composition in moso bamboo (Phyllostachyspubescens) forests in subtropical China[J]. Forest Ecology and Management,2013,303(1):121-130.

[14] 陈双林.毛竹林地覆盖竹笋早出技术应用的问题思考[J].浙江农林大学学报,2011,28(5):799-804.

[15] 赵洋毅,王玉杰,王云琦,等.渝北水源区水源涵养林构建模式对土壤渗透性的影响[J].生态学报,2010,30(15):4162-4172.

[16] Liao M, Yu F, Song M, et al. Plasticity in R/S ratio, morphology and fitness-related traits in response to reciproal patchiness of light and nutrients in the stoloniferous herb,GlechomalongitubaL[J]. Acta Oecologica,2003,24(5):231-239.

[17] 孙涛,邓斌,刘志云,等.短穗兔耳草生物量分配格局对高寒草甸营养库衰退的响应[J].草业科学,2011(11)1982-1986.

[18] Brussaard L, Pulleman M M, Ouédraogo, et al. Soil fauna and soil function in the fabric of the food web[J]. Pedobiologia,2007,50(6):447-462.

[19] 陈建秀,麻智春,严海娟,等.跳虫在土壤生态系统中的作用[J].生物多样性,2007,15(2):154-161.

[20] Johnson-Maynard J L, Umiker K J, Guy S O. Earthworm dynamics and soil physical properties in the first three years of no-till management[J]. Soil and Tillage Research,2007,94(2):338-345.

Soil Infiltration Characteristics ofPhyllostachysedulisForests with Different Management Intensities in Southwest Zhejiang

WANG Yikun1, JIN Aiwu1, FANG Shengzuo2, TIAN Ye2

(1.LishuiCollege,Lishui,Zhejiang323000,China; 2.NanjingForestryUniversity,Nanjing210037,China)

Soil infiltration characteristics and their relationships with soil properties and soil fauna diversity ofPhyllostachysedulisforests under different management intensities were studied in southwest Zhejiang with double-ring method based on the field investigation. The results showed that: 1) with regard to four management intensities, the soil infiltration characteristics were in the order of extensive management forest>Phyllostachysedulisshoot and timber use forest>Phyllostachysedulisshoot forest>Phyllostachysedulisshoot forest with biological mulching, and decreased with increase of soil depth; 2) the Kostiakov model could well fit the soil water infiltration processes in thePhyllostachysedulisforests, followed by the Philip mode and the Horton model; 3) soil infiltration characteristics had very significant negative linear correlation with soil bulk density, and very significant positive linear correlations with soil total porosity, non-capillary porosity, organic matter content and total nitrogen; 4) in the RDA analysis, the change of soil infiltration characteristics also could be reflected by the change diversity of soil fauna inPhyllostachysedulisforests. The study results suggested that management intensity had significant impacts on soil infiltration characteristics, which may be useful for controlling soil and water losses and sustainable development ofPhyllostachysedulisforest in the mountainous region.

soil infiltration characteristics;Phyllostachysedulisforests; management intensity; soil fauna

2014-05-13

2014-06-05

国家重点基础研究发展计划(973计划)人工林生态系统生物多样性和生产力关系(2012CB416904)

王意锟(1984—),男,江苏扬州人,博士,讲师,主要从事森林培育研究。E-mail:wykknjfu@163.com

金爱武(1969—),男,浙江遂昌人,博士,研究员,主要从事竹林培育研究。E-mail:kinaw@zafu.edu.cn

S714.7

1005-3409(2015)02-0041-06