贫困大学生负性生活事件与创伤后成长的关系:抗逆力的调节作用*

2015-04-10周海明马丙云

时 勘 周海明② 马丙云

①中国.中国人民大学心理学系(北京) 100872 ②淮南师范学院教育学院(安徽淮南) 232001 ③安徽理工大学教务处(安徽淮南) 232007

负性生活事件是应激理论的重要内容,Brown和Birley[1]将其界定为能引发大多数人情绪失调,并引起个体健康状况和生活方式的重大改变。经历负性生活事件如受惩罚,会导致人产生不良的情绪,甚至危及个体的健康,尤其是对于贫困大学生来讲这种危害就更加明显[2-4]。而从以往的研究来看,对于负性生活事件的影响还主要关注的是这些负性的结果。最近研究已经开始关注创伤经历后人们报告的正性变化[5]。这些正性变化被界定为创伤后成长,压力后成长,或者是益处寻求。这种成长的领域主要集中于自然灾害、脑损伤和癌症[6]以及强奸等领域,而成长的领域主要体现在觉知到的自我、人际关系和生理哲理方面的变化[7],而近期的研究发现,这种成长还体现在更为成熟地处理将至的创伤和加深对自我的认识等[8]。

负性生活事件对创伤后成长的影响主要体现在事件的严重程度和事件的类型等领域[9]。在事件的严重程度上,有研究发现,具有中等程度以上的威胁以及适应挑战性和严重性的被试才体现出相应的成长[10],但是研究的结论也存在不一致的地方,比如有研究发现,癌症的客观严重程度与创伤后成长无关[11]。对此不一致的结论有学者认为,两者之间可能不是一种直线关系,而是曲线关系。那么两者之间的关系到底如何,值得进一步探讨。

抗逆力也称复原力,是指尽管面临人生的丧失或深处逆境,但是仍然能够有效地应对和适应,而创伤后成长则是不仅仅有应对和恢复,而且还能有所提升[12]。因此,从这个意义上讲,两者是积极心理的不同发展阶段,是两个不同的事物[13]。而且抗逆力经常作为前因变量与创伤后成长之间的调节变量,如国内周海明[14]等人通过对贫困大学生群体的抗逆力研究发现,高低抗逆力的个体在创伤后成长的表现上是不同的。而安媛媛[15]对灾区中学生的研究也发现了抗逆力的调节作用。

在负性生活事件与抗逆力的关系上,赵晶[16]和Frazier[17]的研究发现,抗逆力与心理症状呈现显著负相关,面对同样的负性事件,高抗逆力的个体较低抗逆力的个体表现出更高的心理健康水平。因此通过以上分析,我们可以假定抗逆力在负性生活事件与创伤后成长之间起调节作用。本研究采用问卷调查的方法,从实证的角度探讨抗逆力的调节作用,为提升贫困大学生的抗逆力和创伤后成长水平,促进他们的心理健康发展提供教育建议。同时也为高校相关部门制定大学生心理健康教育政策提供支持。

1 对象与方法

1.1 对象

采取随机抽样原则抽取安徽省3 所高校大一到大四不同专业学生进行问卷调查。一共发放问卷350 份,回收有效问卷314 份(94.3%)。其中男生120人,女生194人;大一81人,大二88人,大三75人,大四70人;文科138人,理科176人,年龄跨度为17~24岁。

1.2 方法

1.2.1 负性生活事件量表 采用由刘贤臣等人编制的青少年生活事件量表(ASLEC),量表有27 个项目,每一项目陈述一个事件,量表采取0~5 级评分,得分越高,表明经历的负性生活事件越多且对心理影响程度越大。该问卷的Cronbach 系数为0.85。

1.2.2 创伤后成长问卷 创伤后成长问卷(PTGI)是由Calhoun 和Tedeschi 共同编制,用来测量个体在遭受创伤之后的成长情况,共21 个条目,5 个维度,按0~5 级评分,得分越高,表明个体的成长越大。该量表在创伤发生后的3~5年都适用,该问卷的Cronbach 系数为0.817。

1.2.3 抗逆力问卷 由时勘等人编制,一共含9 个项目,问卷属自评量表,采取5 级评分,1 表示很不同意,5 表示很同意。计算9 个题目的平均分,得分越高,表示抗逆力水平越高。该问卷的Cronbach 系数为0.82。

1.3 统计处理

联系所在学校的辅导员,在施测前进行必要的培训和说明,确保他们充分的了解问卷施测的要求后,根据贫困生认定表中的名单进行施测,被试完成问卷后,当场回收。数据处理采用SPSS 18.0 进行统计分析,分析的方法包括差异检验、相关分析和层次回归分析。

2 结 果

2.1 贫困大学生的负性生活事件、抗逆力和创伤后成长现状

由表1可知,负性生活事件量表的4 个维度中,丧失的平均分为3.17,高于理论中值。而其它3 个维度的均值低于理论中值。抗逆力和创伤后成长的均值均高于其理论均值(分别为2 和2.5),可知贫困生的抗逆力和创伤后成长水平都比较高。

表1 贫困大学生负性生活事件、抗逆力和创伤后成长的现状

表2 负性生活事件4 个维度和创伤后成长及其维度的相关(r)

2.2 人口学变量与创伤后成长的关系

在人口学变量上选取了性别和年级两个作为自变量,以创伤后成长为因变量进行主体间效应检验,结果显示,性别的主效应显著(F = 12.004,P =0.001),性别的t 检验结果发现,女生的创伤后成长水平(m=3.23)高于男生(m =2.98);年级的主效应显著(F=11.340,P=0.000);性别*年级的交互作用也显著(F=3.599,P=0.014)。

对交互作用显著的结果进行简单效应检验,检验结果发现,在性别为男性的条件下,年级之间差异不显著;在性别为女性的条件下,大一与大三之间的差异显著(P <0.001),大一与大四之间的差异显著(P <0.001),大二与大三(P <0.01)和大二与大四(P <0.001)之间的差异也显著。具体表现为女生随着年级的升高,创伤后成长水平增长的趋势。

2.3 负性生活事件和创伤后成长的关系

负性生活事件和创伤后成长各维度及其总分的关系,见表2。在负性生活事件的4 个维度中,丧失和创伤后成长总分及其各维度存在显著的负相关(P <0.01)。而学习压力维度和新的可能性相关显著(P <0.05),受惩罚与个人力量的相关显著(P <0.05)。

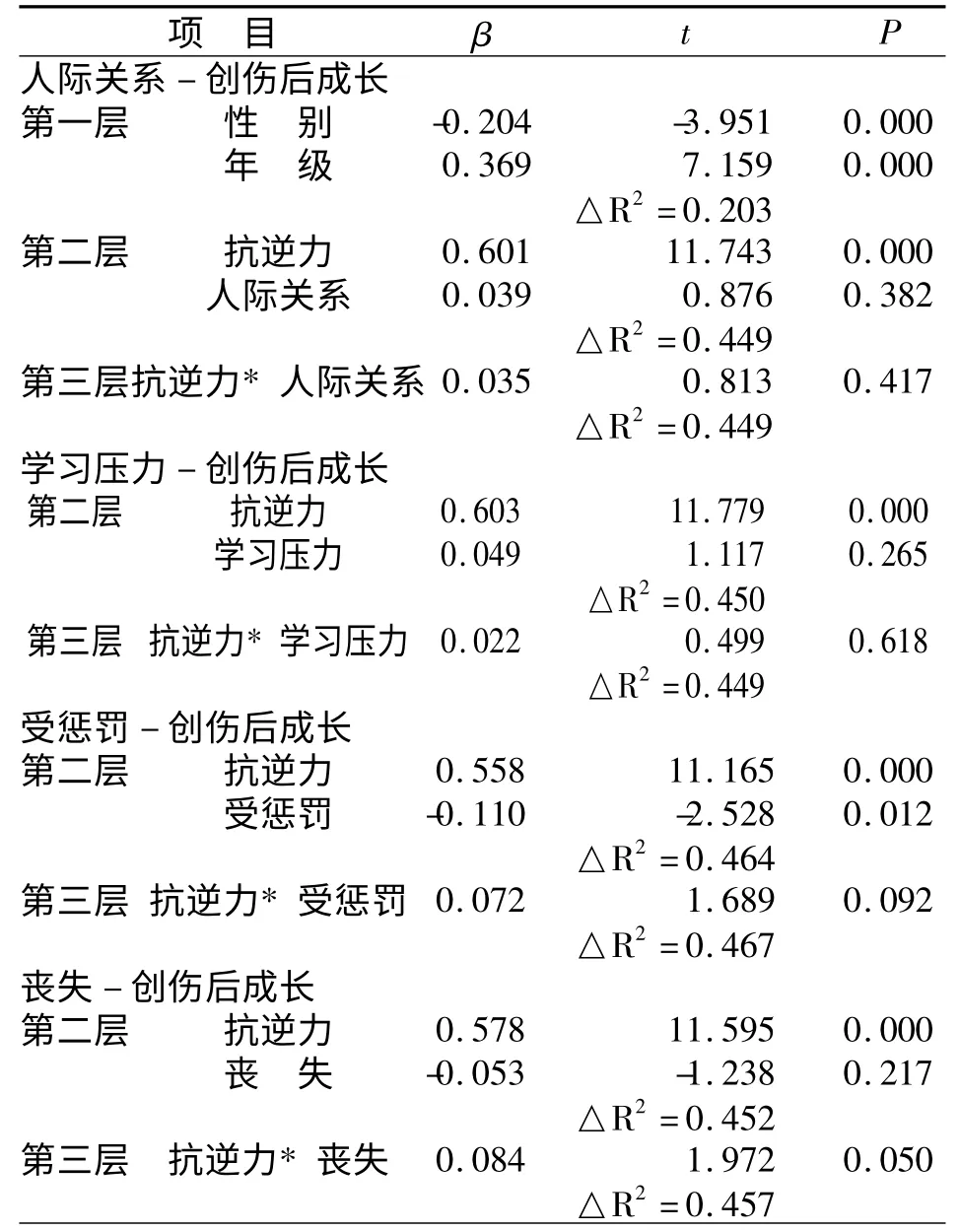

表3 抗逆力的调节作用检验

2.4 抗逆力在负性生活事件和创伤后成长间的调节作用检验

采用温忠麟的调节作用检验方法,将数据中心化处理,然后采用分层回归的方法对抗逆力的调节作用进行检验。具体步骤如下:首先将性别和年级作为协变量进入第一层回归,然后将抗逆力和负性生活事件的维度进入第二层回归,最后将抗逆力和各维度的乘积进入第三层回归,见表3。

从表3可见,在控制了性别和年级后,抗逆力和受惩罚对创伤后成长都有预测作用,且抗逆力对创伤后成长具有正向的预测作用,受惩罚对创伤后成长具有反向预测作用(β 抗逆力=0.558,P 抗逆力<0.001;β 受惩罚=-0.110,P 受惩罚<0.05),而抗逆力的调节作用不显著。抗逆力对人际关系与创伤后成长之间关系的调节作用不显著(β 抗逆力*人际关系=0.035,P >0.05),对学习压力与创伤后成长之间关系的调节作用不显著(β 抗逆力* 学习压力=0.022,P >0.05),对受惩罚与创伤后成长之间关系的调节作用也不显著(β 抗逆力* 受惩罚=0.072,P >0.05)。而对丧失与创伤后成长之间关系的调节作用显著(β 抗逆力* 丧失=0.084,P =0.05)。

在调节作用显著组,我们将抗逆力的分数排序,以前27%作为高分组(91人),以后27%作为低分组(97人),然后进行高低抗逆力组的比较。结果发现,在高抗逆力组中,丧失对创伤后成长的预测作用显著(β=0.204,P <0.05),而在低抗逆力组中,丧失对创伤后成长的预测作用不显著(β =0.073,P >0.05)。此结果说明了抗逆力在丧失与创伤后成长之间具有增强效果。

3 讨 论

3.1 人口学变量与创伤后成长

通过性别和年级的主效应以及交互作用的分析看出,女性的创伤后成长水平显著高于男性。这一结果与国内安媛媛等人的研究结果一致,同时与国外Park[18]、Aslikesimci[19]和Cryder 等人的研究结果一致。Furman 等人的研究发现,女孩对来自朋友和老师的情感和亲密支持比男孩要高,对情感的知觉比男孩敏感,与他人的情感关系也比较密切。而社会支持和认知等变量是影响创伤后成长的关键变量。因此从这个意义上讲,女性的创伤后成长高于男性。

从事后检验的结果来看,除了男生在大二和大三上的顺序有变化外,创伤后成长有随着年级的增高有增长的趋势。这一结果与Lechner[20]等人的研究不一致,Lechner 等人的研究认为,被试年龄越小,其在创伤后成长的得分会越高,并且随着年龄的增长,个体所体验到的创伤后成长有下降的趋势。本研究之所以得出不同的结论,原因是作为高校大学生,随着年级的提高,其知识的积累和对事物的认知能力不断提高,面临日常生活中的事件,他们能以更加积极的认知来对待,而认知能力是提高创伤后成长的主要因素。同时这也从另外的角度说明高校对学生培养的全面性和发展性。

3.2 负性生活事件对创伤后成长的影响

本研究发现,在负性生活事件的4 个维度中,丧失是与创伤后成长关系最为密切的变量。丧失是面对负性事件的一种主观感知,不同的事件对人的影响程度主要是看自己对该事件的感知,即认为它的影响程度如何。因此,会存在面对相同的事件,不同的人的感知不同,进而体验到的丧失感也不同。比如,对矿难者伴侣所作的研究发现,那些感知到事件的威胁并从中寻找到意义者获得了较多的成长,而未从这种创伤中发现意义的个体则未获得成长[21]。这一结论也验证了安媛媛认为的:创伤暴露程度是影响PTG 的远变量,即从事件到成长之间,还受到一系列中间变量的影响。

3.3 抗逆力在负性生活事件和创伤后成长之间的调节作用

从以往的研究来看,对于抗逆力的调节作用的分析主要集中于遭遇重大生活事件的个体,如国内安媛媛等人对地震后幸存者的研究,以及国外Westphal 和Bonanno 等人对重大灾难后幸存者的研究等。对于高校贫困生个体,他们所经历的大部分是一般性的压力事件,对于这类群体是否也会经历这种改变?有没有相应的理论作为基础呢?Park[22]提出了在一般性压力事件下的创伤后成长的整合模型。在该模型中,她认为对压力情境的意义建构分为两种,即普遍意义和情境意义,当个体的信念系统和具体情境下的意义两者产生矛盾时,意义建构就开始了。因此,该模型的最大贡献是它不仅解释了重大创伤事件后的成长,而且也解释了一般压力性事件后的积极改变。

从本研究的结果来看,在对抗逆力的调节作用进行回归分析发现,抗逆力只在丧失和创伤后成长之间起调节作用。丧失带来的PTG 水平会随着抗逆力的高低而不同。低抗逆力的个体能体验到较少的成长,他们在面对负性生活事件时缺少一些积极因素,而对于丧失的认知需要一定的心理资源作为基础,因此抗逆力弱的个体不能利用积极因素进行这种认知,进而不能体验较多的成长。抗逆力在学习压力、人际关系、受惩罚和创伤后成长之间没有起到调节作用,这从三者的均值低于理论中值很容易看出。另外,当前高校在对贫困生的管理当中,加大了对贫困生的资助力度,同时也注意加强对他们的心理辅导,比如人际关系的辅导和情绪调节策略等,这些策略的实施一定程度上缓解了贫困大学生的压力,进而提高了他们的抗逆力水平,增强了对创伤后成长的预测。因而其调节作用不显著。本研究的结果也启示我们,对于贫困大学生的干预可以借鉴Joseph 等人[23]提出的情感-认知模型,即使贫困生通过对创伤事件的认知、评价机制、情绪状态和应对来促进成长。在干预期间不仅仅是给予物质上的资助,更主要的是让他们从创伤事件中进行沉思,进行积极的思考,进而为其成长创造根本性的认知前提。

贫困大学生的负性生活事件中,丧失维度的程度较高,而学习压力、人际关系和受惩罚维度低于理论中值。抗逆力和创伤后成长水平较高。贫困大学生的创伤后成长存在显著的性别差异,女生的成长水平高于男生。抗逆力在丧失与创伤后成长之间起到调节作用,低抗逆力的个体体验到较少的成长,只有高抗逆力的个体具有较多的成长。

[1]王秀希,许峰,任云,等.复原力在大学生负性生活事件与心理健康间作用机制的探讨[J].教育与教学研究,2010,24(9):59-61

[2]何瑾,樊富珉.贫困大学生自尊、应对方式和主观幸福感的关系[J].中国健康心理学杂志,2014,22(3):409-411

[3]叶盈.贫困大学生生活事件与情绪调节的相关研究[J].中国健康心理学杂志,2014,22(7):1098-1100

[4]张玉妹,孔令豪.贫困大学生自我概念、成就动机及心理健康[J].中国健康心理学杂志,2013,21(7):1097-1099

[5]Helgeson V S,Reynolds K A,Tomich P L.A meta-analytic review of benefit finding and growth[J].Journal of Consulting and Clinical Psychology,2006,74(5):797-797

[6]Mehnert A,Koch U.Prevalence of acute and post- traumatic stress disorder and comorbid mental disorders in breast cancer patients during primary cancer care:A prospective study[J].Psycho-oncology,2007,16(3):181-181

[7]Tedeschi R G,Calhoun L G.The Posttraumatic Growth Inventory:Measuring the positive legacy of trauma[J].Journal of Traumatic Stress,1996,9(3):455-471

[8]McMillen J C.Posttraumatic growth:What's it all about?[J].Psychological Inquiry,2004:48-52

[9]涂阳军,郭永玉.创伤后成长:概念、影响因素、与心理健康的关系[J].心理科学进展,2010,18(1):114-122

[10]Armeli S,Gunthert K C,Cohen L H.Stressor appraisals,coping,and post-event outcomes:The dimensionality and antecedents of stress-related growth[J].Journal of Social and Clinical Psychology,2001,20(3):366-395

[11]Barakat L P,Alderfer M A,Kazak A E.Posttraumatic growth in adolescent survivors of cancer and their mothers and fathers[J].Journal of Pediatric Psychology,2005

[12]Yu X,Lau J T F,Zhang J,et al.Posttraumatic growth and reduced suicidal ideation among adolescents at month 1 after the Sichuan Earthquake[J].Journal of Affective Disorders,2010,123(1):327-331

[13]Westphal M,Bonanno G A.Posttraumatic growth and resilience to trauma:Different sides of the same coin or different coins?[J].Applied Psychology,2007,56(3):417-427

[14]周海明,时勘,李志勇,等.贫困大学生社会支持对创伤后成长的影响-有调节的中介效应[J].中国特殊教育,2014,21(1):79-83

[15]安媛媛,藏伟伟,伍新春,等.创伤暴露程度对中学生创伤后成长的影响- 复原力的调节作用[J].心理科学,2011,34(3):727-732

[16]赵晶,罗峥,王雪.大学毕业生的心理弹性、积极情绪与心理健康的关系[J].中国健康心理学杂志,2010,18(9):1078-1080

[17]Frazier P A,Kaler M E.Assessing the validity of self- reported stress-related growth[J].Journal of Consulting and Clinical Psychology,2006,74(5):859-860

[18]Park C L,Cohen L H,Murch R L.Assessment and prediction of stress-related growth[J].Journal of Personality,1996,64:71-106

[19]Kesimci A,Goral F S,Gencoz T.Determinants of stress- related growth:Gender,stressfulness of the event,and coping strategies[J].Current Psychology,2005,24(1):68-75

[20]Lechner S C,Antoni M H.Posttraumatic growth and group-based interventions for persons dealing with cancer:What have we learned so far[J].Psychological Inquiry,2004:35-41

[21]Davis C G,Wohl M J A,Verberg N.Profiles of posttraumatic growth following an unjust loss[J].Death Studies,2007,31(8):693-712

[22]Park C L.Making sense of the meaning literature:An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events[J].Psychological Bulletin,2010,136(2):257

[23]Joseph S.What doesn't kill us:The new psychology of posttraumatic growth[M].Basic Books,2011