痰热清注射液联合炎琥宁治疗儿童手足口病疗效观察

2015-04-10叶伟杰樊云秀李雪红何志干

叶伟杰 樊云秀 李雪红 何志干

摘要 目的:评价痰热清注射液联合炎琥宁治疗儿童手足口病的临床疗效。方法:2011年6月-2013年12月收治小儿手足口病90例,回顾性分析其临床资料、疗效及随访结果。结果:治疗组临床症状和体征消退时间均较对照组明显缩短(P<0.05)。结论:炎琥宁联合痰热清治疗小儿手足口病疗效确切,起效快,无不良反应。

关键词 手足口病 痰热清注射液 炎琥宁 疗效观察

在儿童疾病中,手足口病是一种高发疾病。该病主要是由多种肠道病毒感染而引起。根据当前的医学研究,可以有20多种类型的肠道病毒引发该急性传染病,临床中以Cox16和EV71最为多发。<12岁的低龄儿童是手足口病多发群体,其中特别是<5岁的婴幼儿更为常见。手足口病患儿临床表现有身体发热,手掌心、口腔内等部位有水疱样溃疡。重症患儿有肺水肿、心肌炎、急性脑膜炎等并发症。该病症具有非常强的传染性,主要传播途径包括空气、唾液等,且全年四季都有可能发病。临床发现在幼儿园、游乐场等儿童聚集的场所非常流行。当前的治疗主要是分析患儿病情,开展针对性的有效治疗,国内各地区的医生学者都在进行研究,寻找最为合适的治疗方案。下面笔者结合本院2011年1月-2013年12月收治的手足口病患儿临床情况,采用中药制剂痰热清注射液联合炎琥宁治疗方案,现报告如下。

资料与方法

2011年1月-2013年12月收治手足口病患儿90例,收集其临床资料,患儿经检查均符合中华人民共和国卫生部2008年发布的《手足口病预防控制指南》诊断标准。将患儿随机均分为对照组和治疗组,其中治疗组男25例,女20例,年龄<1岁2例,1~3岁35例,3~6岁7例,>6岁1例;对照组45例,男23例,女22例,年龄<1岁1例,1~3岁36例,3~6岁6例,>6岁2例。临床中所有患儿均表现出发热、皮疹症状,患儿发病到就诊的时间均<3天。两组患儿在年龄、性别、病情症状以及就诊时间上差异无统计学意义,具有可比性。

方法:对照组给予利巴韦林注射液12mg/(kg·日)。治疗组给予痰热清注射液0.8ml/(kg·日),炎琥宁60mg/日。两组患儿在接受各自治疗的同时进行静滴维生素C注射液,0.7g,日,口服B族维生素。对于部分体温>39℃的患儿则遵医嘱服用退热剂,所有患儿均酌情使用抗生素,并进行针对性护理。

临床指标:本次研究中观察指标主要包括患儿的退热时间、溃疡消退愈合时间以及接受治疗的住院时间。

统计学处理:采用统计学软件SPSS13.0进行分析,计数数据采用(x±s)表示,t检验分析组间差异,P<0.05差异具有统计学意义。

结果

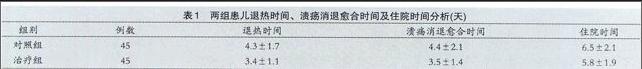

疗效分析:治疗组退热时间、溃疡消退愈合时间及总住院时间优于对照组。见表1。

不良反应分析:所有患儿均康复出院,无转移重症问题。治疗组患儿出现10例血清肌酸激酶同工酶(CK-MB)的轻度升高,而对照组中有12例血清CK-MB轻度升高。其差异无统计学意义。所有患儿在出院后3周接受复查,均正常。用药过程中,治疗组出现6例大便次数增多,对照组有4例惊厥。

讨论

手足口病是由多种肠道病毒引起的常见的急性传染病。手足口病具有高度传染性,传播途径多且复杂,四季发作等特点。特别是在夏秋季节,在儿童较为聚集的场所中,例如托儿所、幼儿园非常流行。家庭也有此类发病集聚现象。医院门诊的交叉感染和口腔器械消毒不严格,也可造成传播。临床发现,利巴韦林对病毒腺苷激酶的依附性特别强,因此在对于患儿耐药性方面有着非常大的潜在影响。

炎琥宁作为手足口病治疗的主要药物,可以起到解热、抗炎等功能,对于患儿镇静也有作用。同时也能够激发巨噬细胞发挥吞噬功能,使得患儿血清中溶菌酶含量升高,消灭病毒。痰热清注射液在治疗过程中可以发挥抑菌抗病毒的功效,并能调节免疫力。本研究结果使用痰热清及炎琥宁治疗儿童手足口病,不仅可以起到协同药效、缩短患儿发热期、加速溃疡消退等临床效果,同时也无任何不良反应,治疗成效要明显优于单一用药。因此,此方法治疗手足口病,效果良好且治疗安全、快速,值得推广应用。