滥伐林木罪实证研究——以399件滥伐林木案件为样本

2015-04-08任亚珍

晋 海,任亚珍

滥伐林木罪是指违反森林法的规定,滥伐森林或者其他林木,数量较大的行为。〔1〕张明楷:《刑法学》,中国政法大学出版2011年版,第1003页。该罪是导致森林资源严重破坏的重要原因之一。现有的有关滥伐林木罪这种资源犯罪的研究多采用规范研究方法,但规范研究有其局限性:其一,相关理解分歧需要通过实证研究予以检验;其二,无法发现犯罪规律,无法通过采取有针对性预防措施实现犯罪的预防。现尚未有人运用实证研究方法对滥伐林木案件进行研究。本文拟对滥伐林木案件进行实证研究,在对滥伐林木基本情况进行统计分析的基础上,发现犯罪规律,指出滥伐林木罪在司法实践中出现的一些疑难问题及有待进一步研究的地方,以期对相关林业审判及执法工作提供帮助。

一、实证研究样本的相关说明

本文案例样本为中华环保联合会环境保护案件库中的全部399件滥伐林木案件,被告人总数为602个。案件样本涵盖1985、1990、1999-2013共17个年份和四川、广西、贵州、云南、河南、重庆、河北、青海、甘肃共9个省份。其中滥伐林木案件发生率较高的是四川、广西、贵州这种林业资源丰富且经济水平比较低的西南地区省份。总样本中一审案件569人,二审案件32人,再审案件1人,该再审案件最终维持原判,无罪样本2人。

由于所选样本是中华环保联合会提供的裁判文书,故在研究前假设这些裁判文书没有经过刻意筛选,从而保证样本的随机性,并使得研究结论较为全面。同时由于研究样本只能限于各地各级法院的裁判文书,无法对相关的证据、卷宗进行分析研究,故假设法官在审理这些案件时符合法定程序,作为定案依据的证据确实充分,没有受社会舆论及司法腐败等外在因素的影响。另外,文中所选样本存在一定局限性:其一,中华环保联合会提供的滥伐林木案件,来源于九个省市,并未涵盖全国各个省市自治区;其二,部分裁判文书中法官对案件的推理过程表述比较简略,导致对部分问题不能准确掌握法官的真实意图,从而不利于对相关法律适用问题的分析。但这些局限性并不影响从上述案件中总结分析滥伐林木犯罪行为的基本规律。

二、滥伐林木案件基本情况统计与基础分析

(一)裁判时间统计及分析

图1 滥伐林木被告人数量与时间关系图

从图1来看,滥伐林木被告人数量在前12个年份中总体呈上升趋势,在2008、2009年达到高峰阶段,之后逐年下降然后趋于平缓。602个样本中,2008年~2009年样本总量达到滥伐林木样本总量的39.20%,其中2008、占22.09%,2009年占17.11%。在这一时期滥伐林木罪被告人数量增多的原因可能与我国2008年开始在全国范围内实施的集体林权改革有关。集体林权改革后,林地被承包到户,林农突然成为林木的主体,但由于当时林农的素质低并对林木的管理缺乏统一的了解,造成了林农的采伐意愿与我国林木的限额采伐之间出现了冲突。

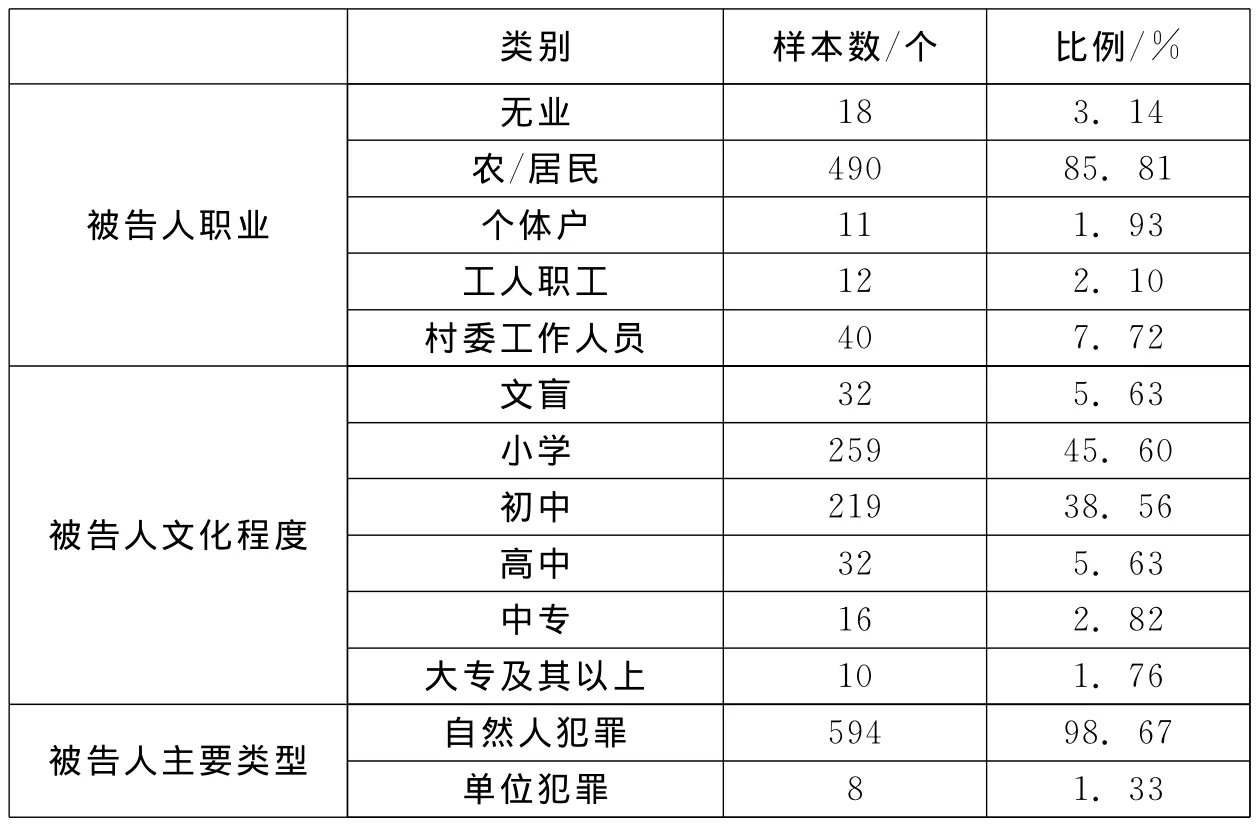

(二)被告人基本情况统计及分析

表1 被告人基本情况统计

从表1中可看出:滥伐林木案件的犯罪中,农民犯罪占样本数的85.81%,村委工作人员犯罪占样本数的7.72%,两者共占样本总量的93.53%。这可能一方面与我国农村经济发展落后,农民经济收入较低,并且缺乏充足的提高经济收入的工作机会等原因有关,另一方面可能与农民对森林保护的法律法规了解程度不够、法律意识和环境意识低下等原因有关。该组数据表明,针对农民及村委会工作人员的滥伐林木现象采取有效措施,仍将是我国今后惩治与预防滥伐林木犯罪的工作重点。然而,理论上有学者认为,村委会不是 《刑法》第30条规定的单位犯罪主体,故不能成为滥伐林木罪的犯罪主体。〔2〕冯军、李永伟等:《破坏环境资源保护罪研究》,科学出版社2012年版,第171页。司法实践中在认定村委会是否为该罪的单位犯罪主体时亦存在不同的判决,如被告人贾海山、马有贵犯滥伐林木罪一案将塔尔镇石家庄村村委会认定为单位犯罪,该案中法院判决理由是村委会负责人贾海山、马有贵的滥伐行为是以村委会名义实施的,并且违法所得利益全部归集体所有,属单位犯罪。而在被告人李兵、张通顺、陈福英、刘文波犯滥伐林木罪一案中虽然符合前述理由,辩护律师亦提出了应构成单位犯罪的主张,但法院并未予以认定亦未给出相应的理由。

滥伐林木案件犯罪中被告人文化程度主要是初中以下文化程度,占样本总数的89.79%,高中以上文化程度仅占10.21%。由此可知,文化程度对滥伐林木犯罪有很大的影响,文化程度低的 (尤其是小学和初中文化程度)犯滥伐林木罪的机率高。

滥伐林木案件被告人主要类型中自然人犯罪占样本总数的98.67%,单位犯罪仅占1.33%,故在滥伐林木罪的预防与惩治工作中,自然人犯罪的预防与惩治是其工作重点。

(三)砍伐数量统计及分析

关于犯罪数量,虽然 《刑法》第345条对滥伐林木罪只规定了两档量刑幅度,《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条也规定:“滥伐林木数量较大以10~20立方米为起点,数量巨大以50~100立方米为起点。”但与盗伐林木罪相比,滥伐林木罪对森林资源的破坏更大。通过对中华环保联合会环境保护案件库中的全部550件盗伐林木案件统计可知,盗伐林木特别巨大仅占样本总数的0.4%,而滥伐林木数量特别巨大 (以盗伐林木数量巨大为参考)占样本总量的21.89%。故将滥伐数量特别巨大的仍在7年以下量刑,略显处罚较轻。对滥伐林木罪有必要增加一档 “数量特别巨大”的法定刑幅度。故下图中依据三档幅度 (数量较大是50立方米以下,数量巨大是50-100立方米,数量特别巨大是100立方米以上)进行统计。

图2 犯罪数量统计

滥伐林木犯罪案件中数量较大的比较多,有328个样本,占样本总量的55.22%,其次是数量巨大的有136个样本,占样本总量的22.90%。最后是数量特别巨大的有130个样本,占样本总量的21.89%,如图2所示,滥伐林木数量巨大和数量特别巨大所占比例基本持平,而通过统计案例发现数量特别巨大有时会是数量巨大的好几倍,而且针对这两档幅度,对罚金的处罚基本上都是在1000元到50000元之间 (只有四个数量特别巨大的样本被判处在50000元以上),在这种情况下如果让滥伐数量特别巨大和巨大处以相同的刑罚显然是不合理的,数量特别巨大往往更容易造成森林资源的严重破坏,所以为进一步遏制滥伐林木现象,需要研究提高数量特别巨大的滥伐林木犯罪行为的法定刑的必要性与可行性。

(四)犯罪行为形态统计及分析

根据高检、公安部 《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (一)》(2008.6.25)第73条可知,滥伐林木犯罪行为可以分为3类:1.未经林业行政主管部门及法律规定的其他主管部门批准并核发林木采伐许可证,任意采伐本单位所有或者本人所有的森林或者其他林木2.虽持有林木采伐许可证,但违反林木采伐许可证规定的时间、数量、树种或者方式,任意采伐本单位所有或者本人所有的森林或者其他林木3.超过林木采伐许可证规定的数量采伐他人所有的森林或者其他林木。

表2 滥伐林木罪犯罪行为统计

从表2可以看出,我国滥伐林木的犯罪行为中绝大部分是在未经林业行政主管部门及法律规定的其他主管部门批准并核发林木采伐许可证的情况下进行滥伐,占样本总量的81.29%,而有证采伐的仅占18.71%。通过对判决书的分析,无证采伐比例高的原因,主要表现在以下几方面:其一,农民没有意识要办理林木采伐许可证;其二,林木种植投资较高而回收较慢,导致农民为了谋利而种植其他经济林木或将林木砍伐后卖给他人;其三,农民为了建房所需或家庭贫困而无证砍伐林木;其四,我国林木采伐许可证发放与监管制度方面不是很健全,导致农民不愿长时间等待。部分判决书中显示被告人起初提出了办理林木采伐许可证的申请,但最终没有等到真正拿到许可证就实施了采伐行为。

(五)犯罪行为方式统计及分析

在602个滥伐林木罪的样本中,被告人采取的犯罪行为方式绝大部分是使用油锯、柴刀、斧头、弯刀、手锯,只有一个样本是采取放火烧的方式,对放火烧这种方式是否应该成为滥伐林木罪的手段,理论上有不同的观点,有学者认为滥伐林木的方式只应包括砍伐的方式,其他方式不应包括进来,对于放火烧这种行为方式只要没有危及公共安全,即使没有许可证,一般情况下也只能按无罪进行处理,但可以进行行政处罚。〔3〕刘冬霞:《滥伐林木罪之重构》,载 《安顺学院学报》2012年第6期。有学者主张由于放火烧这种行为有其特殊性,决定了它不仅破坏了林业生产,更重要的是危害了公共安全,故应成立放火罪。对于这两种观点,笔者认为,放火烧毁林木,并不必然会危害公共安全,故一律认定为放火罪是不合理的,而且,如果毁坏林木的数量达到相关犯罪的立案标准是不应该按无罪进行处理的。另外,还有学者认为放火烧毁林木构成故意毁坏财物罪〔4〕蒋兰香:《环境刑法》,中国林业出版社2004年版,第189页。和滥伐林木罪〔5〕江伟钰、陈方林:《谁是环境的罪人》,中国审计出版社2001年版,第296页。,认为构成故意毁坏财物罪的依据是1991年10月17日 《最高人民法院、最高人民检察院关于盗伐、滥伐林木案件几个问题的解答》第3条第2款的规定,“因进行营利性生产,违反森林管理法规,毁坏林木,影响林木正常生长,致使林木死亡,情节严重的,依照故意毁坏财物罪的规定定罪量刑。”认为构成滥伐林木罪的学者认为行为人只是以放火的形式实施的滥伐。对于上述认为构成毁坏财物罪的依据是不合理的,因在1997年 《刑法》中新规定了滥伐林木罪这个罪名。但笔者认为,当行为人故意毁坏森林或其他林木时,可能会出现故意毁坏财物罪与滥伐林木罪的想象竞合。行为人毁坏 “他人森林或其他林木”这种财物时,不仅侵犯了故意毁坏财物罪的法益,而且破坏了环境资源,即对滥伐林木罪的法益造成了损害;另外,由于滥伐林木罪保护的法益只是森林或林木这种环境资源的社会管理秩序,并不包含故意毁坏财物罪中保护的财产这一法益,故这一行为造成了两个法益侵害的事实,属于想象竞合,应从一重罪即故意毁坏财物罪论处。在司法实践中此样本将放火烧认定为滥伐林木罪的犯罪行为方式。此样本中被告人车士侯为种植经济果木,采取放火烧的方式将其承包的集体林山上的树木烧毁,造成杂灌、云南松、甜龙竹幼树计11500余株 (丛)被烧毁,如果只是由于其没有危害公共安全就按无罪处理并只判处行政处罚是不合理的,因为此案中被告人造成11500余株 (丛)幼树被烧毁,已经达到刑事立案标准,而且被告人至少有毁坏林木的故意。对于部分学者主张成立放火罪的,放火罪必须危害公共安全,但以放火的方式烧毁林木,并不一定就会危害公共安全,此样本中被告人车士侯并没有危害公共安全,显然也不能认定为放火罪。被告人车士侯承包集体林山,虽然不是集体林山的所有者,但其是林山上林木的所有者,故其烧毁林木的行为并未侵犯国家、单位或他人所有的林木,故没有侵犯故意毁坏财物罪保护的法益,本案中不存在想象竞合的问题,认定为滥伐林木罪是合理的。所以,应出台相应的司法解释将放火烧明确规定为滥伐林木罪的犯罪行为方式。

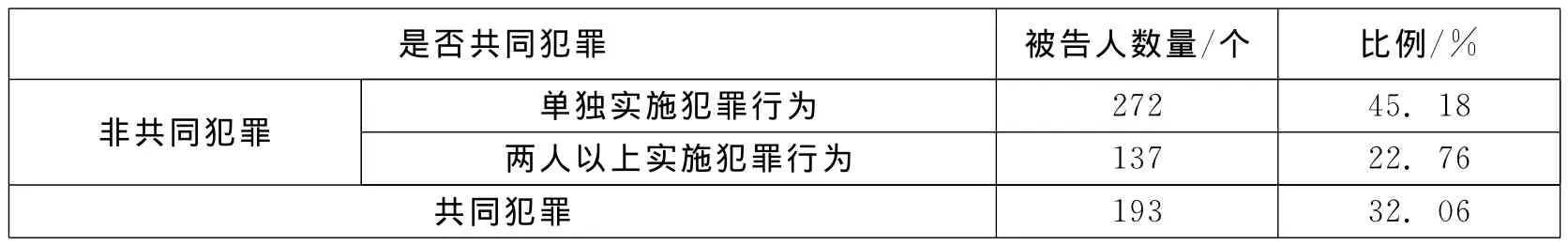

(六)共同犯罪情况统计及分析

表3 共同犯罪情况统计

从表3可以看出,在统计的602个样本中,法院未以共同犯罪论处的样本数为409个,法院在裁判文书中明确认定为共同犯罪的样本数为193个,两人以上共同实施滥伐林木行为的样本为330个,占样本总数的54.82%,其中有137个法院未认定为共同犯罪,占样本比例的22.76%。上述数据表明,在实践中,两人以上实施滥伐林木行为所占比例较大。统计发现,滥伐林木共同犯罪主要表现为三种:其一,林木所有人或承包人共同实施的滥伐;其二,林木所有人将林木卖给他人的行为;其三,雇主教唆雇用人实施的滥伐林木行为。理论界对第三种情况雇主与雇员是否构成共同犯罪存在争议。法院对这种情况是否构成共同犯罪亦有不同的认定。如在被告人熊启富犯滥伐林木罪一案中,被告人熊启富受熊启华聘请无证砍伐林木,最终法院认定二人是共同犯罪,认定理由仅在判决书最后写明是 《刑法》第25条。而在被告人王明超犯滥伐林木罪一案中,被告人在未办理林木采伐许可证的情况下,雇请承包采伐人腾兴林在其自留山和责任山上采伐林木,法院在判决书中只对王明超的行为进行了认定,并未将二人认定为共同犯罪。造成这一现象的原因可能是我国刑法虽然规定了共同犯罪,但对此问题理论界和实务界一直有不同的解释,各地法院亦存在不同的操作方式。对共同犯罪,张明楷教授认为:“共同犯罪的认定应以不法为重心、以正犯为中心、以因果性为核心。”〔6〕张明楷:《共同犯罪的认定方法》,载 《法学研究》2014年第3期。笔者比较赞同这种观点,在滥伐林木罪共同犯罪认定中,应先判断行为人是否侵犯了相关法益,从而确定正犯,然后判断这些人的行为是否与结果之间有因果关系,进而确定行为人是否构成共犯关系。这种方法比较明确,容易在各法院之间形成统一指导。

(七)鉴定机构统计及分析

由于部分判决书仅是笼统地说 “经鉴定”,没有明确说明鉴定机构,故此处统计仅限于判决书中明确提到鉴定机构的样本。

从明确表明鉴定机构的227个样本统计发现,我国滥伐林木罪的鉴定机构主要有林业工程师73个、林业局62个、林业调查规划设计院32个、林业绿化局20个、林业科学研究所19个、森林资源检 (监)测中心8个、县林业技术推广站6个、市林业绿化局林政资源管理站4个、林业司法鉴定所2个和聘请的林业工程师这几类。统计发现,林业工程师所占的样本数比较大,根据我国刑诉法第119条的规定:“为了查清案情,需要解决案件中某些专门性问题的时候,应当指派或聘请有专门知识的人进行鉴定。”林业工程师符合法律对鉴定的要求,但是在样本判决书中仅有3个案例提到了林业工程师有资质证书,对于未标明鉴定资质的判决书中的鉴定人资格的合法性是值得怀疑的。而且,通过统计案例发现,对于林木数量的鉴定标准也存在不统一性,主要标准有按照每木检尺鉴定、按照伐桩检尺记录表鉴定、按照滥伐林木蓄积计算表、林木材积计算说明、计价说明鉴定和现场检测鉴定。这些统计表明,一方面,我国滥伐林木案件的鉴定机构各地不同,比较混乱,容易导致滥伐林木的鉴定结果不统一,不容易为被告人所信服,而后由此引发上诉等问题,另一方面,这种鉴定主体及鉴定标准的不统一会直接影响司法机关对案件的定性及对行为人处以何种性质的处罚的问题。所以需要出台相关司法解释对滥伐林木罪的鉴定机构进行明确,以实现鉴定结论的科学性、正确性和司法的公正性。

(八)犯罪后果统计及分析

表4 滥伐林木罪犯罪后果统计

1.刑法措施的适用问题分析。从表4可以看出,滥伐林木案件犯罪结果中判处管制的占被告人总数的2.99%,判处拘役的占10.63%,3年以下有期徒刑占73.92%,3年以上7年以下有期徒刑占4.49%,适用缓刑的占55.32%,免于刑事处罚的占0.33%。可以看出我国滥伐林木案件的宣告刑主要是3年以下有期徒刑,缓刑适用率较高,总体而言惩罚程度相对较轻。这在一定程度上助长了犯罪分子的冒险滥伐林木心理,难以充分发挥打击犯罪、预防犯罪的作用。

2.罚金刑适用问题分析。在滥伐林木罪的罚金刑适用方面,单处罚金的样本数有27个,占样本总数的4.49%,并处罚金的样本数有561个,占样本总量的93.20%。可知,在滥伐林木罪处罚方面大多数情况下法院会判并处罚金,这种通过处罚较低的刑罚然后并处罚金的做法并不利于遏制该种犯罪的发生,相反会使犯罪人产生只要交钱就可以少受刑罚的错觉。而且,法院在判处罚金时,自然人被判处罚金的幅度从500元到1300000元不等,单位被判处罚金的从5000元到1000000元不等。我国 《刑法》第345条第2款对罚金仅规定单处或并处罚金,对罚金的幅度没有作具体规定,即对该罪采取无限额罚金制。虽然最高人民法院 《关于适用财产刑若干问题的规定》的司法解释中明确了我国对罚金数额最低限度的规定,但并未规定上限,故在司法实践中,对罚金的处罚主要靠各地司法机关的自由裁量,这容易造成对相同或类似案件各地罚金标准不同,所以有必要出台司法解释对该罪的罚金处罚确定相应的上限和下限,使罚金的处罚幅度相对确定,保证全国适用的基本统一性。

3.滥伐林木罪非刑罚措施的适用情况分析。滥伐林木罪的非刑罚措施中,追缴违法所得所占比例最大,占样本数的14.29%,没收作案工具的占3.32%,补种的占3.82%。从对非刑罚措施的数据分析可知,我国实践中对滥伐林木罪的处罚以刑罚措施为主,非刑罚措施适用相对较少。这可能一方面与我国刑法中没有具体规定环境犯罪中非刑罚措施的适用问题,而我国法院又严格遵守罪刑法定原则有关;另一方面与目前我国对非刑罚措施缺少具体的操作实践有关。但是我们知道刑罚措施的适用只是事后处罚,对生态环境的恢复作用是很小的,因此,在今后的处罚中,可以加大非刑罚措施的适用,对违法所得的追缴可以避免行为人逃避处罚,对行为人因滥伐林木而造成的生态破坏,可要求被告人补种并保证成活率。但关于补种,在实践中还存在补种后林木归谁所有等一系列问题。

(九)关于生态损失的分析

统计发现,判决书中明确指出造成生态损失的样本数仅有25个。由此可知,我国各地法院在滥伐林木案件的判决中提到造成生态损失的样本数较少,且均见于贵州省各级人民法院的判决书中,其他省份对于滥伐林木犯罪行为所造成的生态损失尚未给予关注。分析原因可能与我国 《刑法》及 《森林法》长期以来对森林的定位有关,即它们都将森林定位为资源,更注重森林的资源价值,而忽视了相关生态价值。故考虑到滥伐林木行为对生态的破坏程度,贵州省各地法院关于生态损失的认定,其他地区法院可以予以借鉴。

三、研究结论与研究展望

经统计发现,滥伐林木罪主要发生在林业资源丰富且经济水平比较低的西南地区,故对此种犯罪多发区要进行重点治理。对判决时间统计发现滥伐林木罪的发生与我国实施的集体林权改革有关。该罪的主要表现形式是农民和村委工作人员 (两者共占样本总量的93.53%)为了个人利益或村集体利益在未经林业行政主管部门及法律规定的其他主管部门批准并核发林木采伐许可证的情况下进行滥砍滥伐,且构成犯罪的农民文化程度普遍较低,有89.79%为初中以下文化程度。这说明滥伐林木犯罪一方面与我国农村经济发展落后,农民经济收入较低,缺乏提高经济收入的工作机会,文化程度不高,法律意识和环境意识低下等原因有关,另一方面与我国林业行政机关对林木采伐许可证的管理不健全有关。所以,针对农民及村委会工作人员的滥伐林木现象采取有效措施,并逐步完善我国林木采伐许可证的发放与监管制度,仍将是我国今后惩治与预防滥伐林木犯罪的工作重点。但对于村委会是否可以成为滥伐林木罪单位犯罪的主体,实践中是存在不统一性的。对于滥伐林木罪的行为方式应进一步明确,除了传统的砍和伐的方式外,是否还包括放火烧、采挖等方式,有必要出台司法解释对其进行明确,以期实现对司法实践的更好指导。实践中,滥伐林木行为多由两人以上实施,但法院在认定两人是否构成共同犯罪有不同观点,说明各地法院在认定两人以上实施滥伐林木犯罪构成共同犯罪时存在操作方式的不统一性,对此应在相关规范中确定对共同犯罪的认定方法,以期对法院实现统一指导。在滥伐林木罪的犯罪后果中,刑罚处罚较轻,缓刑适用率高,根据 《刑法》第345条第2款的规定,滥伐林木罪有两档法定刑,即数量较大和数量巨大,针对这两个档次,犯滥伐林木罪分别处3年以下有期徒刑和3年以上7年以下有期徒刑。针对这个规定,行为人犯了滥伐林木罪不论滥伐了多么巨大的数量,而且,通过与盗伐林木罪犯罪数量特别巨大相比较,滥伐林木远高于盗伐林木罪,即使这样,如果最终只能判处7年以下有期徒刑,是不利于森林资源的保护的,也一定程度造成罪刑不相适应,所以有必要增加一档 “数额特别巨大”,将法定最高刑提高到7年以上。在罚金的处罚方面,主要靠司法机关的自由裁量,这容易造成各地罚金处罚标准不统一,所以应出台相应的司法解释规定滥伐林木罪罚金的上限和下限,使罚金的处罚相对确定,进而更好地指导司法实践。犯罪后果中除了刑罚处罚外,还应该加大对非刑罚措施的适用,即一方面加大对追缴违法所得的适用,从而使行为人觉得无利可图而不愿意再进行滥伐;另一方面,要加大对补种的适用,并要求被告人保证成活率,通过艰苦的种树劳动过程,不仅使犯罪人身心受到一定的痛苦,达到刑罚特殊预防的目的,更重要的是使受损的生态环境得以恢复〔7〕郭会玲:《生态法益视角下破坏森林资源犯罪立法之完善》,载 《林业经济》2012年第8期。,从而保证对行为人滥伐后果的弥补。法律规定,对滥伐林木罪的认定是根据行为人滥伐林木的蓄积量确定,然而司法实践中,对行为人滥伐林木蓄积量的确定有不同的鉴定主体及鉴定标准,而且对鉴定主体的相关资质在部分判决中并未指出,导致其合法性受到质疑。鉴定主体有林业站、林业绿化局、森林资源检测中心、专门的林业工程师等,鉴定机构比较混乱。对鉴定机构和鉴定人员的管理缺乏应有的规范,可能导致司法的不统一,甚至司法不公。同时,还需要对滥伐林木罪相关的司法鉴定标准、程序和方法展开研究,确立科学的鉴定依据、程序和方法,以保障鉴定结果的科学性、准确性和可靠性,从而有效、准确打击破坏森林资源犯罪,维护法律的公正和尊严。滥伐林木罪是破坏生态的犯罪,但统计发现,除贵州省的判决书中有关于滥伐林木造成的生态损失的说明外,其他地区法院尚未予以关注,所以贵州省各地法院关于生态损失的认定,其他地区法院可以予以借鉴。

为了实现对滥伐林木罪的良好规制,对该罪仅以行为人滥伐的林木数量作为定罪标准是有所欠缺的,因为仅凭滥伐数量的多少并不能判断出行为人对生态的破坏程度,所以今后研究中应重点将滥伐林木行为对生态环境的损害程度纳入滥伐林木罪的入罪及量刑标准中的必要性与可行性进行分析。而且,对滥伐林木行为的非刑罚处罚方式的完善亦应作为今后研究的重点。