难以消失的缅甸难民潮

2015-04-07尹鸿伟

2014 年2 月21 日,中国红十字总会援助车队进入缅甸克钦邦拉咱地区(大林/摄)

与中国云南省接壤的缅甸掸邦果敢地区,自2015年2月9日以来战事持续升级,导致大量战争难民进入中国境内,重演了2009年8月“果敢事件”的一幕。

2015年3月7日,云南省委书记李纪恒在北京的媒体见面会上表示:此次果敢地区发生武装冲突,已累计有6万多人次的缅甸边民为了自身安全进入云南省边境地区。李纪恒称,本着人道主义精神,云南省临沧市已提供了入境缅甸边民的临时安置点,累计集中安置了1.4万多人次,并提供食品、饮水、医疗等方面的服务。

缅甸一直是东南亚地区最大的难民输出国,而与缅甸拥有2401公里边境线的泰国也一直是缅甸难民的最大收留国。周边的孟加拉国、印度及中国都不同程度、不同时期收留过缅甸难民,此前只有泰国和孟加拉国为缅甸难民设立了正式的难民营。

自1948年独立以来,缅甸的民族问题与其国内的民主进程、日益猖獗的毒品问题和与主要邻国泰国的双边关系是紧密交织在一起的。尽管21世纪的世界格局已经发生千变万化,但缅甸局势较过去60年却变化无多,特点仍然是永无停息的国内战火和永无止境的难民洪流。

2011年3月30日,缅甸军政府宣布向民选的缅甸联邦共和国政府移交权力,新总统吴登盛同时正式宣誓就职。随后的4月11日,泰国国家安全理事会主席达温便公开表示:“他们(缅甸难民)在泰国已20多年,照顾他们成了我们的负担。”

借着缅甸的民主化转型,泰国希望引起外界对缅甸难民这个陈年问题的关注,力争把10多万难民遣送回缅甸。不过,联合国难民署在曼谷的办公室立刻表示反对,认为“时机还不成熟,泰国政府绝不能强迫缅甸难民回国”。

目前,缅甸在国际难民来源国中名列第五。按照2009年末联合国难民署的统计数据,大约有40.6万缅甸难民生活在国外,其中约15.46万人生活在泰国境内。缅甸难民涉及的民族(人)主要是克伦、克伦尼、孟、掸和罗兴伽(罗辛亚)等,其中泰国境内以克伦和克伦尼人最多。

“形成缅甸难民的原因很多:暴力冲突直接或间接形成、严重种族歧视导致、因周边环境被破坏导致、因为开发项目被拆迁形成,还有政治难民。”一个国际独立和平机构驻泰国的代表说,“缅甸的基本国家建设工作多年以来一直没有完成,结果整个国家人民的基本权利得不到保障。”

该代表表示,缅甸少数民族的权利最脆弱,而且暴力冲突持续多年,很多人因为家园被破坏或生活受了战争的影响而逃亡,甚至直接逃到国外,可以说逃到泰国、孟加拉国、印度、马来西亚及中国等国家的缅甸少数民族难民基本是类似情况。

除了因为战争原因产生的少数民族难民,缅甸难民还有另一个重要组成——政治难民,后者以缅族居多,主要是1988年仰光事件的涉及者和1990年大选的参与者,以及2007年“袈裟革命”的成员等,他们均因为缅甸政府的镇压和抓捕威胁而外逃。其余还有少部分难民则是因为不堪忍受缅甸政府强迫劳役、强迫迁移等统治方式,或者经济和生活条件恶劣主动出走他乡所致。

从10多年前起,由于缅甸军政府开始重点搞大规模水电站等基础设施建设项目,而对当地的居民安置并不成功,也形成了许多“开发式难民”,其中一些人甚至是跑到泰国等国家打黑工维生。目前,缅甸难民中有少部分人已经在泰国定居,严格说已经融入泰国社会,但更多只算是没有合法国籍或合法身份的人士,即便他们在泰国能找到工作,通常也会被剥削或贩卖。

另外,人数高达20余万的罗兴伽穆斯林难民的归属一直是缅甸与孟加拉国的主要争端。缅甸认为罗兴伽人本就是殖民地时期来自孟加拉国,现在应该回归;孟加拉国则认为进入本国边境的罗兴伽人只是寻求避难,曾经动员三军称不惜一战,准备武装护送罗兴伽人回到缅甸,该问题至今悬而未决,而这部分难民长期过着饥寒交迫、被极度歧视的悲惨生活。

泰缅边境的难民营最早建立于1984年。如今,泰国北部达府的美索地区已经成为泰缅边境最庞大的难民营聚集地,几乎容纳了近一半的缅甸难民。以泰国-缅甸边境协会为总统筹的18家非政府组织一直驻扎在当地,在粮食、医疗服务、房屋修建、环境卫生以及教育等各方面为缅甸难民提供人道主义救援。据联合国难民署的统计,所有居住在泰国的难民和无国籍人士一年需要1000多万美元的援助。

近年来,缅甸难民在泰国难民营内的情况似乎没有多少变化:他们虽然能够得到联合国难民署以及日本、美国和英国等一些国家的非政府组织在食物、庇护、教育和医疗等方面基本的人道主义援助,但没有土地耕种也无法进行工作,同时人身自由非常有限,几乎不能在难民营以外的区域活动,尤其新出生的后代不能正常成长,这已经成为一种隐患。

此外,由于缅甸政府方面的限制,联合国的人道主义救援机构不能进入缅北克钦邦的克钦独立军控制区域,无法帮助当地的难民。

长期在泰缅边境地区从事难民国际人道救助工作的Bippo表示,缅甸的难民数量很难减少,未来甚至还有可能继续增加,这个问题其实是缅甸国内局势的一个外界体现。

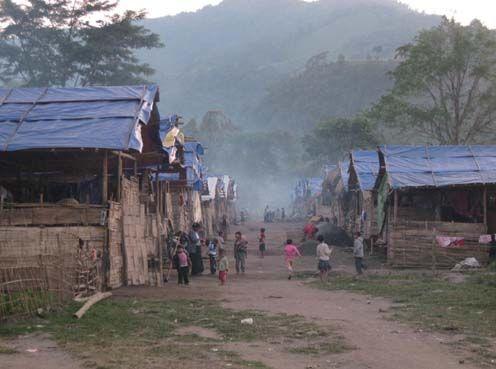

缅甸战火使中缅边境缅甸一侧出现大量难民营(尹鸿伟/摄)

西方媒体普遍认为:“国际组织的所有努力远远不能弥补缅甸少数民族失去家园的悲痛。”

截至2015年3月,沿着泰缅甸边境的10个泰国难民营有将近14万缅甸难民,孟加拉国的两个难民营有3万罗兴伽穆斯林难民,泰孟两个国家同时还有成千上万的难民没有被允许居住到难民营里,他们只能以外来工的方式流动生存;而在印度和缅甸交界的一些边缘地区,有超过10万名还没有被确认身份的难民,他们主要来自钦邦;在缅泰交界的缅甸孟邦境内也有三个由缅政府负责,主要接纳孟族的难民营;另外在中缅边境地区也有近10多万名因新近战火出逃的边民滞留。

“泰国政府划拨出特定区域让难民设立营地,并为难民提供安全保障。不过,泰国政府自身并不提供任何财政援助。”Bippo表示,泰国难民营的援助在过去主要是来自西方政府,最近难民营的资金短缺,原因是一些国家正在削减援助,他们想增加对缅甸的贸易和投资,以此鼓励缅甸的新“文职”政府。

缅甸克钦邦境内的难民安置点里生活着许多儿童(尹鸿伟/摄)

Bippo说:“泰国政府的边境管理比较宽松,由于国民普遍信奉佛教,所以在人道主义方面做得很好,历史上来自老挝、柬埔寨、缅甸、马来西亚等许多国家的难民均可生存。由于许多国际组织能够自由进入泰国帮助难民,新闻记者也容易接触到真实情况,所以泰国的缅甸难民往往最引人关注。”

泰国曾对其他国家的难民采取过遣返等行动。2009年12月,因上世纪六七十年代越南战争形成的4000多名老挝苗族难民被泰国强制遣返,不过泰国和老挝政府都表示难民一定会得到“人道的安置”。在此前的1978年底,越南出兵占领柬埔寨期间造成约37万难民涌入泰国,1993年4月在泰国的7个柬埔寨难民营全部关闭,绝大多数难民已经返回柬埔寨。

Bippo表示,居住在难民营内的人们情况稍好一些,但是仍然有许多难民因为各种原因不能进入难民营,甚至还有许多人长期生活在缅甸克伦邦的山林中,因此一些泰国本土的社区基础组织不得不组成超过1000个“背包医疗工作队”深入山区,为超过17万受到战争影响的边民提供基本的医疗保健和教育等人道援助。

而在与缅甸掸邦和克钦邦接壤的中国云南省,缅甸难民的历史同样悠久。1987年5月,缅甸政府军对少数民族武装克钦独立军进行了历史上最大规模的围剿,其“中央政府”被迫退到距云南省盈江县边缘数百米的勒新,很多人进入中国境内成为难民,使盈江县边境上曾经存在过著名的“岔河难民村”。

2000年9月起,缅甸北部“勐古特区”陷入内战,当地领导人孟撒拉和李尼门发生军事冲突,随后缅甸政府军借机占领了勐古地区。由于战事持续数月,勐古的不少居民被打死、打伤,许多人纷纷扶老携幼逃往勐古河对岸的云南潞西市芒海镇避难,难民一度多达近3000人。2009年8月,缅甸政府军与少数民族武装果敢同盟军发生冲突,最后驱逐了果敢特区主席彭家声,冲突造成缅方3万多边民先后涌入中国境内,云南省投入了大量人力物力财力,购买食品、饮用水、药品、生活用品、防疫用品等,对进入境内的边民进行人道主义救助。

2011年6月9日,缅甸政府军再度与克钦独立军发生武装冲突,随后掸邦北部军、德昂族解放军等少数民族武装参与战事,致使中缅边境地区聚集了高达10万人以上的难民,许多人还一度进入中国一侧躲避,中国的一些民间组织和慈善机构为其提供了一些帮助。2014年2月,中国红十字总会援助车队分别进入了克钦邦的拉咱和甘拜地口岸,首度公开援助缅北难民。

2015年2月9日起,流散在外5年多的果敢同盟军突然发动了“光复果敢”的战役,与政府军发生了激烈的交火,再度导致中缅边境地区形成7万名以上的难民,其中有6万多人次进入中国一侧避难。

从2015年3月8日起,中国红十字会开始在临沧市镇康县大营盘等数个地点搭建帐篷,正式接纳被困在边境线上的数千果敢难民,承诺会逐步安置所有有困难的人员。在此之前,主要是中缅双方的一些民间慈善组织和志愿者在对难民们提供帮助,云南地方政府也作了一些支持。中国红十字会的介入,将为这些边民的人道主义需求提供保证,但要完全解决好问题难度也不小。

在难民营中坚持上课学习的克钦孩子们(尹鸿伟/摄)

克钦战事的难民问题悬而未决,果敢战事的难民问题又接踵而至,每一次缅甸一侧发生武装冲突,中国政府都必须耗费大量人财物积极应对,同时战火还经常烧进中国边境,给中国边民带来不少生命财产的损失,加大中国政府的外交协调难度。另外,除了保证己方百姓和边境的安全,中国政府还要提防缅甸难民乘机进入中国内地,造成武器、毒品非法入境等不良影响。

在这点上,泰国可谓前车之鉴。缅甸难民的大量涌入给泰国社会造成了沉重的负担,尤其是不在泰国政府控制之下的非法难民的扩散,更是进一步加剧了诸如非法劳工、暴力犯罪、传染性疾病、毒品走私、人口贩卖和色情服务等社会问题的蔓延,严重威胁到泰国社会的稳定与安全。

从2005年开始,联合国难民署已经对缅甸的难民实施大规模重新安置计划,同年10月起新西兰开始接纳250名缅甸难民,占新西兰每年难民配额的1/3;其后芬兰、加拿大、英国和澳大利亚也接纳了部分缅甸难民,美国表示可以将把5万-6万名克伦族难民逐年送到美国居留,成为最大的安置国。按照难民署的公布数据,目前已经有6.1万名缅甸难民在上述多国得到安置。

日本是联合国难民署的第二大捐助国,也是亚洲首个重新安置难民的国家。2010年9月28日,首批18名缅甸克伦族难民抵达日本,难民署则希望日本能为亚洲国家树立一个榜样。

按照目前的国际惯例,难民的解决主要有“强制遣返”、“自愿遣返”、“就地融合”和“第三国安置”四种方式。但从现实情况来看,缅甸难民似乎很难单独用哪一种方式来完成,甚至四种方式一起使用也不行。美国的一些媒体甚至还认为,“第三国安置”的方式一方面对难民本身挑挑选选不人道,另一方面已经导致许多克伦人后代不再会说本民族语言,实质上毁灭了他们的传统文化。

2011年3月缅甸新政府产生后,国际社会再度燃起彻底解决缅甸难民的希望。不过,除了一些举步维艰的政治、经济政策改革及宣传,似乎新政府还无暇顾及难民问题,更何况在政府与各种少数民族武装不断进行和平谈判的同时,缅甸政府军仍然不时攻击少数民族武装,显示了政府与军队之间的步调不一致。

泰国清迈一直是缅甸反对派的基地,一些流亡在当地的缅甸反对派人士说:“虽然吴登盛政府已公开表示欢迎我们回去参加国家建设,但是想起过去的种种经历,以及缅甸国内仍然此起彼伏的枪炮声,我们当然不敢轻易回去。”

Bippo表示,事实上大多数难民都希望回到缅甸的家乡,但是缅甸政府军与少数民族武装的冲突始终停不下来,虽然已经有了一些和平谈判,但都还没有涉及引发冲突的政治根源。

“政府军一直占据着他们原来的家园不愿意撤走,即便在那些已经签订了停火协议的地区,冲突和侵犯也仍在继续着。”他说,“不幸的是,许多国际力量都在对少数民族施压,要求后者分别签订没有谈及政治问题的停火协议。他们只希望缅甸的民族冲突快速结束,这样方便与缅甸政府做生意,但这种短视不会带来可持续的和平,也不会带来安全的投资环境。”

2015年3月10日,缅甸政府官员与联合国代表在掸邦腊戍讨论了有关对难民进行国际援助的问题,焦点主要是克钦邦和掸邦果敢地区的难民处置。缅甸官方媒体称,此举为缅甸政府首次正式寻求对该地区进行国际援助,希望其成为一次良好的开端。

缅甸难民产生的原因主要是战争,既然国内冲突一直不能真正停息,那么产生难民的隐患还在,他们不仅仅会存在缅甸境内,同样还有可能越境进入其他邻国,甚至在各个国家间来回穿梭。