昆曲民间沉重传承的活态记忆

2015-04-07邹元江

文章编号:1003-9104(2015)01-0181-09

作者简介:邹元江(1957- ),男,汉,山东泰安人,哲学博士,武汉大学哲学学院教授,博士生导师,武汉大学艺术学系教授,博士生导师,武汉大学哲学博士后科研流动站合作导师,中国戏曲学会汤显祖研究会副会长。研究方向:中国美学史,戏剧美学理论,审美文化研究。

摘 要: “昆曲研习社”是昆曲传承的非政府形态。与同是非政府行为的“昆剧传习所”不同的是,“昆曲研习社”的主旨并不是以培养专业的昆剧演员为出发点,而是基于心性趣味的以曲会友的曲友们的自发聚合。“昆曲研习社”虽然沿袭着几百年来文人雅士以雅兴对昆曲的维护与推动传统,但从清末至民国以来因应着昆曲的衰落而成立的“昆剧传习所”及“昆曲研习社”,都沉重地背负着传承昆曲正宗血脉的历史使命。张允和先生的《昆曲日记》正是弥足珍贵的对昆曲民间传承的活态记忆。

关键词:戏曲艺术;昆曲;昆曲研习社;昆剧传习所;张允和;《昆曲日记》;活态记忆

中图分类号:J80 文献标识码:A

张允和(1909-2002),字仲允,原籍安徽合肥,长于苏州。著名的“张家四姐妹”(“合肥四姊妹”)中的“二姐”①,1932年毕业于上海光华大学历史系,曾为高中历史老师、人民教育出版社历史教材的编辑,1952年“打老虎”运动后离职。1921年从全福昆班名旦尤彩云学曲,抗战期间入重庆曲社,1953年从张传芳学昆曲六旦演唱及身段表演,1956年以“家庭妇女”的身份参加俞平伯主持的北京昆曲研习社,任联络小组组长,义务性地工作到1964年。1980年昆曲研习社恢复后被推举为主任委员,直至到1987年78岁高龄时隐退。20世纪90年代她开始整理有关北京昆曲研习社的日记,包括“文革”前8年(实际上只有1956-1959年这4年的日记)的8本和复社后8年(1978-1985)的7本②,计40余万字。2004年,《昆曲日记》出版。

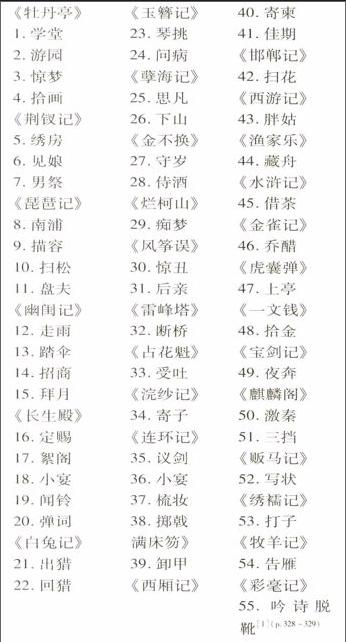

一 1956年4月,昆剧《十五贯》到北京演出引起轰动,在“一出戏救活一个剧种”的氛围里,同年8月在北京市副市长王昆仑、文化部副部长丁西林的倡议下,俞平伯先生创办了北京“昆曲研习社”。张允和曾明确地说:“曲社的宗旨是研究、发掘、继承昆曲的优秀遗产。”[1](p.202)为了实现这个宗旨,研习社主要做了三件事:一是培养青少年昆曲爱好者;二是组织曲会和演出活动;三是在大专院校开展工作。培养青少年昆曲爱好者是“昆曲研习社”传承昆曲艺术的主要宗旨,所以,研习社从1956年成立之始就特别注重吸引青少年参加曲社,推出的第一个戏就是小《游园》,是由11岁的胡宝棣和10岁的许宜春两个小女孩表演的。显然,最初参与曲社的青少年多与家庭的昆曲熏染有关,胡宝棣和许宜春这么小就对昆曲情有独钟,主要就是因为他们自小就跟着祖父或母亲拍曲子③。在曲社中,有好几家是祖孙三代都会昆曲,如许潜庵与他的儿子许子方和孙女许宜春(旦)、许淑春(生);又如吴梅的学生王西澄与他的女儿王惕和孙女王纪英。除此之外,一些喜爱京剧的青年人也希望受到京剧之母——昆曲的熏陶,如包立、马庆山、章晓京、段宏英等,有的甚至从远郊跑来参加每周两次的活动,如居思凭。自小就受过昆曲名旦尤彩云及其弟子张传芳系统训练的张允和非常重视曲社中青少年的拍曲,并根据他们每个人的不同程度,或一个老师与一个学生单人拍,或一个老师与几个学生集体拍,让他们系统掌握发声、咬字、用气的规律,还学点音韵知识,然后教身段。张允和认为教身段是青少年学习昆曲情味的最重要方面之一。曲社的周铨庵老师先后十几年内就教了十几对小《游园》的身段。显然,《游园》是昆曲最重要的身段发蒙戏之一。之所以选择这出戏作发蒙戏或许与张允和10岁时就与12岁的大姐元和开始从尤彩云学《游园》的身段的记忆有关。张允和在曲社中为青少年拍曲子、搭身段采取的是多种灵活的方式,首先是曲社中的笛师或曲友来拍曲、搭身段,会一出就拍一出、搭一出。如1980年后音乐老师有张琦翔、邓荫田等,经常也请社外的老师如王大元、江明德等来帮忙。拍曲有周铨庵、沈化中、樊书培、魏泽贻、关德泉等老师。其次是请专业的老师来教。专业的老师也分相对固定的和临时指点的两种。昆曲研习社20世纪50至60年代,主要请的老师是沈盘生,他是沈传芷的堂兄,13岁时跟叔父沈月泉入全福班,是当年全班最小的演员。他的本行是小京生、雉尾生(《连环记》《白兔记》)、巾生(《玉簪记》《红梨记》《西厢记》),但他一家三代昆曲相传,一生下来即耳濡目染,因而生旦净末丑无所不会,张允和的《寄柬》和《惊丑》中的书童和丑小姐,身段就是他教的。所以,作为研习社联络小组长的张允和约请沈盘生长期执教于研习社,显然是非常熟悉、认同他的精湛技艺和传授能力的④,这也就从根本上确保了研习社青少年对昆曲传统的继承的正宗性。1980年昆曲研习社恢复活动后,张允和又借助北方昆曲剧院有的老师就在曲社的便利,让曲社的青少年经常去向北昆的沈世华、朱世藕、梁寿萱、李倩影等老师请教,请教的方式也是多样的,或拍曲,或搭身段,比如已七十高龄的马祥麟老师就为曲社年轻的曲友搭了《藏舟》和《瑶台》两出戏。毫无疑问,经过昆曲大家亲授的剧目对曲社青少年理解、领悟、传承昆曲艺术的精髓有极大的裨益。当然,临时聘请昆曲大家为研习社的青少年提点、教授,也是非常重要的学习方式。昆曲起源于苏州,1921年秋创办于江苏省苏州市桃花坞五亩园的“昆剧传习所”所培养出的“传”字辈艺术家凝结了昆曲艺术的精华,所以,作为出生、成长于苏州的张允和特别不愿错过南方“传”字辈的艺术家到北京时让研习社青少年请教的机会,这也就不难理解郑传鉴、沈传锟、王传蕖等昆曲大家都为研习社青少年搭过身段这件事张允和为什么会特别津津乐道。最让她难忘的是1957年研习社为了排演全本《牡丹亭》专门将朱传茗、张传芳、沈传芷、华传浩请来北京⑤。这是当年6月30日下午研习社开会时俞平伯因“身段教师缺乏”而做的决定。在7月9日的日记中,张允和记录了她详细安排的四位“传”字辈老师来京后研习社的成员跟随四位老师学戏的时间、地点等。7月19日晚“传”字辈四位老师抵京,研习社十几人去迎接,张允和亲自接来了自己的恩师张传芳。7月21日下午3点研习社召开了《牡丹亭》排演工作座谈会,俞平伯定了一个排演的基调,一是“因一向只演折子戏,故整理全本,一天或二天演完,初步定一天演完。”二是“《牡丹亭》的改法是紧缩,文辞几乎不动,汤临川的东西不能改。”三是除了最通行的《闹学》《游园》《惊梦》和《拾叫》外,新排戏约6场,前场《离魂》是重点。四是“一面保存,一面需要改”。吴南青将“一面保存,一面需要改”加以具体化:“流行谱不动,不流行的改。”具体的办法是:“拍新曲子,排旧的身段(《学堂》《游园》《惊梦》可以省)。”“传”字辈茗、芳、芷、浩都讲了话,主要的意思是:“《牡丹亭》在原基础上缩编,北京曲社走了改革的第一步,对以后的推动是有利的,不要顾虑,演出了再看。……令人兴奋的是南北曲友合作,是有力量的。……《牡丹亭》改编是昆曲的一个方向,我们感激北京曲社。……拍曲是头等工作。”在以后的二十几天里,每晚7:30-10:30(周一、二、三、四、五、七各3小时;周六:7:30-11:00,4小时),在辟才胡同、跨车胡同14号,研习社的二十几位曲友在四位传字辈老师的严格指点下开始了紧张的念词、拍曲、搭身段等排演活动,直到8月19日四位老师离去[1](p.63-65)。毫无疑问,这一次约请“传”字辈四大家直接口传心授的学习经历,无论是对当时已六七十岁的许潜庵、陆剑霞来说,还是对当时年仅十一二三岁的许宜春、胡保棣而言,都是受益终身的。关于组织曲会和演出活动这也是昆曲研习社培养青少年曲友、宣传昆曲的有效途径。曲会是曲社最主要的活动之一。北京昆曲研习社1981年2月到1982年2月仅仅1年间就举行了7次同期,在此前也平均是1年7次曲会。曲会大都是临时报名唱曲,有时还加一点汇报性质。如1981年1月31日举行的一次迎春昆曲大家唱同期,到会的就有100多人,其中52人唱了曲,唱了20个传奇中的31折戏里的59个曲子,生旦净末丑,行行俱全。天津曲社也专程派代表来参加,刚从美国讲学回来的赵荣琛教授也应邀唱了《水斗》中的“醉花阴”。⑥张允和估计北京业余会唱昆曲的起码有一百人[1](p.194-195)。将拍曲、曲会唱曲、搭身段的成果集中展示出来的最佳方式就是组织青少年装扮起来登台演出。在1956年到1964年期间,北京昆曲研习社共演出了45个传统折子戏,还节编上演了全本《牡丹亭》等剧目。1980年恢复活动4年多,又增加了折子戏《打子》《告雁》《激秦》《三挡》《夜奔》《写状》《描容》《惊丑》《吟脱》《小宴》(《连环记》)等10出,还发掘了一些半个世纪以来都不曾演过的剧目,如《金不换》中的《守岁》《侍酒》等。以下是北京昆曲研习社演出过的55出传统剧目:

也就是说,在“文革”之前的8年和1985年之前的4年共12年间,北京昆曲研习社共演出了55出折子戏,每年平均排练新的折子戏四、五出。1980年后还增加了武戏,如蔡安安的《夜奔》,曾是1983年在苏州举行的两省一市昆曲会演中唯一的业余昆曲团体表演剧目。后来朱家溍还演过《激秦》和《三挡》两折戏。当然,研习社组织得最成功的演出是经华粹深改编、俞平伯校订的缩编全本《牡丹亭》参加了1959年的新中国成立十周年国庆献礼演出。⑦这次献礼演出按照张允和的说法,其花的时间之长、曲社参与人数之多、排练之认真都是空前的。这次几乎发动了整个曲社的演出,演员就有30多人,加上音乐、前后台、幻灯等人员共计60人左右,从改编到演出前后花了2年多时间,光排练就达几十次,还专门请了上海4位“传”字辈老师排了近1个月,时常排到深夜11点,极其认真。张允和曾回忆说:我当时演石道姑,在四五分钟一折的《婚走》中,全场四个人,石道姑(我)在船头上,柳梦梅(袁敏宣)和杜丽娘(周铨庵)在船舱中,船夫(樊书培)在船尾上。我们四个人排了上百来遍,华传浩排起来很严格,曾风趣地说:“你们又走到水里去了”。“船又折断了。”“身段不协调,你向东,他向西。”曲友们和老师们通力合作,不厌其烦。这是解放后第一个演出的全本《牡丹亭》,是颇得当时好评。之后,上海、南京等专业昆曲团体李旭排演了不同风格的《牡丹亭》[1](p.328)。显然,这一次缩编版全本《牡丹亭》是“颇得当时好评”的排演,包括在此之前1958年1月12日在北京市文联礼堂的一次试演[1](p.84、86-87),对昆曲研习社的曲友们,尤其是青少年曲友的影响是非常深远的。张允和最得意的是,北京昆曲研习社培养的青少年曲友就有多人被江苏昆剧院(王亨恺)、北方昆剧院(李梅、张玉雯)和上海昆剧团“挖”走[1](p.329)。关于昆曲研习社在大专院校开展的工作早在1956年研习社成立之初就表现得非常明显,这从1957年研习社119人中高校教职工就有22人已能充分说明研习社的高端文化倾向。这显然要比台湾由郭小庄1979年创办的“雅音小集”对京剧的“创新改革”或曰“戏曲现代化”最重要的举措之一就是让戏曲进入校园要早很多[2]。可以说“昆曲研习社”是最早直接将戏曲继承的目标落实在校园青少年身上的,张允和就多次明确地说:“我社主要传习工作,是对青少年的培养,使昆曲后继有人。”[1](p.210)当然,新时期以来,昆曲研习社在大专院校的工作拓展更加自觉、更加深入。早在1956年昆曲研习社成立之始,就设了西郊小组,主要是便利于清华、北大的曲友就近活动。1981年末,西郊小组恢复活动,由清华大学汪健君教授、北京大学林焘教授主持,每月第一周的星期六下午在他们两家轮流活动。他们的人数虽不多,但很有生气,经常举行小同期,有时还邀请研习社去演出。后来北大还组织了戏剧爱好者协会,由副校长朱德熙和林焘夫妇主持。北大哲学系的楼宇烈教授一直是研习社的中坚,他也能演,还专门请张允和到北大的分校给学生漫谈过昆曲。研习社还为了配合北京师范大学中文系的明清文学史戏曲课,于1985年5月4日应邀为师大的师生彩唱了《寄子》《游园》《小宴》等折子戏。张允和还在演出前专门介绍了这几个典型的昆曲曲目[1](p.319-320)。毫无疑问,吸引高校的师生参与研习社的活动,既扩大了研习社的影响,也为高校培养了昆曲的知音和传播昆曲的中坚,比如在北大的日本留学生矢野贺子从1982年初就参加了西郊小组的活动。而最让张允和骄傲的是北大数学系的管怀明,1985年她24岁,已毕业在天津计算中心工作。这一年的11月17日,研习社的青年曲友在前门外的中和戏院演出,管怀明无疑是曲社中最耀眼的一颗明星,她扮演的杜丽娘,张允和就用了两个子评价:“极好”!说她“曲子三遍就熟”。显然,像管怀明这样的高材生,又对昆曲如此痴迷,其对青年朋友的感召力是难以估量的。就在这一天的演出后台,有两位年轻观众要求参加曲社。这让张允和极为开心[1](p.352)。

二

张允和四十多年锲而不舍、孜孜以求地为传承、发扬昆曲所付出的代价是令人难以置信的,她几乎将自己的全部生命都奉献给了她所挚爱的昆曲艺术。1957年9月11日的日记就列了一张“一周安排”的表[1](p.76):

从这张几乎排得满满的表中可以看出,张允和是没有多少家庭生活时间和个人私密空间的,主要的精力和时间都用在了与昆曲或昆曲研习社相关的事务上。这些事物及其繁琐累心,这从她的日记中经常出现的各种总结报告中即可窥见一二,如她在1957年11月23日的日记中所记载的她所负责的昆曲研习社联络组的总结报告资料:

(1)社员A.社员:1956年8月19日成立大会25人,截至57年9月,有社员119人。……社员男65人,女54人;有职业者96人,学生5人,家庭妇女16人,失业退职2人。

社员成分如下:

B.联合社员:30人。C.学员:因需要培养下一代的昆曲爱好者,经第三次社务会议决定,吸收青少年学员,现有学员4人。社员119人,联合社员30人,学员4人,共153人。⑧

(2)对外联络

1.上级:A.北京市文化局:受文化局领导,1956年10月14日社务委员与丁西林副部长、王昆仑副市长谈话后,和文化局戏曲科经常联系;B.与丁副部长、王副市长、康生等的联系,康生是我社联合社员,也就是说,我们愿意党来领导我们;C.11月2日周总理和政府部分首长来看我们第三次彩排,鼓励我们好好努力。

2.同行:A.北昆:…… B.上海曲社:1956年11月6日成立,曾电贺,书信经常来往。

3.座谈会:A.《戏剧报》:1957年4月6日部分同志参加《戏剧报》昆曲座谈会;B.政协昆曲座谈会:1957年5月7日、6月14日两次,大部分组长及社委参加; C.张伯驹召集的文化局所属琴、棋、书、画、昆曲、京剧、韵文七个学会座谈会。(3)帮助他组工作

1.接洽场所:文化俱乐部、庆霄楼、文联大楼、东单区文化馆,租赁陆剑霞家为活动场所(事务组)。2.公演时借服装、摄影(公演组)。3.民政局登记(事务组)。4.接洽传字辈来导演《牡丹亭》(传习组、公演组)。5.接洽中央、北京广播电台录音(同期组)。6.接洽李金寿、许振民来京(传习组)[1](p.81-82)。当然,并不仅仅是时间、精力上的付出就能够奏效的,在张允和的日记中经常出现的“困难”、“缺点”即便是花费了时间、付出了精力也常常是举步维艰的,譬如活动经费的极度拮据、活动场所的时常难觅、戏服切末的没有着落、笛师户口经费的难以落实[1](p.34、80)等等。在1982年2月26日的日记中她附录了《社务报告稿》,在讲了一年来(1981)做了7次同期、4次演出、2次讲座、1次录音等16次活动之后,在谈“缺点”时就两条:缺经费(当年收研习社曲友社费近800元);没有固定地址。在紧接着的1982年3月4日的日记中她又列了一张北京昆曲研习社1981年度的收支情况表:⑨

这张表映证了缺经费的“缺点”,事实上研习社的最大一笔经费来源就是曲友的近800元的社费⑩,而所谓“文艺拨款”就是市文化局的补助,虽然只有区区的126.40元,但在张允和看来这仍然“使我们得到了最大的支持,鼓舞了社员”[1](p.34)。上个世纪50年代在王昆仑、丁西林等领导的过问下,北京昆曲研习社自1956年8月到1964年8月,每月可以从市文化局拿到250元的津贴。[1](p.80、324)在这段时间内,研习社社员每季交2元的社费,社员每周请笛师拍曲一次,每次缴费4元。因此,曲社每月的收入在300元以上,加上演出有时还有点收入,所以,每月还能存点钱,还可以每月用10元租陆剑霞的房子作活动场所,租一间,借给两间用[1](p.324)。可到了80年代,政府的补贴却成了杯水车薪。这再明白不过地说明昆曲研习社纯粹是非政府的民间组织,实际上是处于没有任何资金来源的草台班状态。所以,一切都是从简、节约,甚至是自掏腰包、赔本倒贴的。B111980年6月9日在王府井24号“少年厅”演出,情况虽然良好,但一结账,票款本应有90余元,但尚有30多元未收到。付出行头60.15加租场60.00元加其他40元等于160左右,可能还赔了40-20元[1](p.134)。这就是研习社的尴尬:不演也赔,越演越赔。B12在1985年6月21日的日记中张允和有一个录音草稿记载:

1980年正式恢复后,经费紧张。直到1983年年底才拿到文化部每年津贴一千元,北京市文化局也一千元。没有经费时,我们惨淡经营,三年中,北京剧协帮了很大的忙。有些开支每年可以报销三四百元,譬如演出、借皇城根小学。经常在费用不足时,收到国内曲友沈性元、钱昌照及美国曲友的捐助。没有一些昆曲爱好者的捐助,维持不下去。还有曲友蔡安安办了一个训练班,所得全部捐给曲社。没有这许多昆曲爱好者帮忙,恢复后头三年是不可能办下去的,这都是社会的力量。B13当然,作为一个业余的昆曲研习社,曲友们似乎图的就是一个以曲会友、心性快乐而已,所以,报不报酬,对许多真正热恋昆曲艺术的曲友而言都是在言与不言之间的。张允和说:“我们常向北昆几位老师请教,他们是沈世华、朱世藕、梁寿萱、李倩影等,有的还是曲社成员。他们义不容辞,谆谆善导,不要曲社报酬。”[1](p.327)但从上海请来的四位“传”字辈老师来曲社帮助排演全本《牡丹亭》总不能让他们自掏腰包吧,政府又没有一分钱补贴,所以,他们来京的1200元经费问题,曲社出了300元,公演的收入支付了300元,私人拿了300元(其中俞平伯60元,张允和30元,郑缤20元,陆剑霞30元,王剑侯10元,袁敏宣30元,伊克贤60元,许潜庵30元,樊书培10元,华粹深20元)[1](p.58)。还缺的300元不知最后是怎么解决的。毫无疑问,张允和所面对的也并不仅仅是经费筹措困难的问题,B14没有固定的地址也是她时常犯难的地方。所谓没有固定的地址,即研习社既没有活动地址,也没有演出场所。上个世纪50年代、60年代每月花10元租曲友的一间用两间房尚可勉强有个去处,但到了80年代、90年代却没了固定的活动场所,像草台流民似的四处奔波。1980年到1981年的活动每周三次,地点周一、周五晚在东皇城根小学,周日全天在北方昆曲剧院。所以,张允和在1981年的社务报告中特别感谢了东皇城根小学的韩泽民校长和北昆剧院的李达院长,说:“没有他们慷慨借我们地方,我们是无法展开工作的。”[1](p.194)北京城里的很多场所都曾被张允和求爹爹告奶奶的借过、租过,如市文联的大楼、故宫博物院的漱芳斋小戏台、文化俱乐部、中山堂、吉祥剧院、庆霄楼、王府井24号“少年厅”[1](p.18、77、22、80、57、86、133)……张允和有时实在无奈,就与丈夫周有光联名给领导写信求援[1](p.331),上个世纪50年代还直接找过喜爱昆曲的王昆仑副市长、丁西林副部长[1](p.34),甚至给康生写过信、当面求援过[1](p.58、66、67、79、80、81)。

受经济拮据的影响,研习社的行头服装购置也十分困难,上个世纪50年代第一次公演时市文化局的杨科长帮了大忙,可总不能老麻烦人家,第二次就只能租“三勇”[1](p.34),还曾向荀慧生借过旧服装行头[1](p.18),也通过康生向马少波借过服装[1](p.80)。后来“社里买了一些行头,因借行头困难。有了行头,小戏可以随时演出。”[1](p.86)直到1964年研习社活动停止之前曲社才有了一些行头:“有两副水钻头面,一副点翠、凤冠,《游园惊梦》的杜丽娘、柳梦梅的服装,《小宴》的黄帔、《后亲》的红帔、褶子等。”[1](p.324)但彩鞋、福字履、靴仍是个人自备。张允和除了要完成联络组的极其繁杂的事物之外,还要以极大的耐心和善解人意的心胸来做调解社内人事的矛盾工作,1956年9月30日的一则日记就披露了她“为了昆曲”而“好紧张”的化解曲社曲友矛盾的心胸:好紧张的日子!下午两点我去潜老家,等宜春一同去老君堂。3点不到我们出门,过骑河楼时,宜春看见袁二姐(还有徐惠如先生,如果同一部车子,那才叫尴尬呢!)。到俞家不久,袁二姐、徐惠如先生来,我捉弄着潜老站起来,搀了手,不过两个人都是个长面孔。接着大家又要我把伊克贤和惠如先生的结打开。我一直等着,5点多,伊姐来了,我连忙掀了帘子出去,问她:“苏姐呢?”她说:“走差了!”我连忙把她拉在一旁谈这件事,她倒嘻嘻哈哈地进来了,和大家握手,惠如先生斜躺在沙发上一声不响。我低声请他起来。他说:“下一次吧!”我说:“不,为了昆曲,看大家的面子,为了昆曲。”总算勉强地握了手,铨庵紧张死了[1](p.3)。潜老(许时珍)和徐惠如为了《十五贯》而起的矛盾究竟是怎么回事,伊克贤与惠如又有什么过节现在也难以知晓了,但这则日记却生动地记载了张允和化解曲友矛盾的诚恳慧心,一句发自内心的“为了昆曲”的呼告,生生打动着所有的人。张允和为了曲社的和睦相处、互相尊重,她可真是用心绵密,连社友的生辰年月都记得牢牢的。她在1959年8月19日的日记中在记录了自己在曲社第二次社员大会上所讲的“团结团结再团结”的主旨之后,附录了“曲人生日表”[1](p.88-89):

显然,这个生日表不是仅仅为了记忆的方便,而是张允和为了在曲社每一位曲友的生日那一天,提醒自己为他们做寿。在她的日记中记录了许多为曲友做寿的事,如1958年1月16日的日记就记载:“昨晚大家为许四姐、陆剑霞上寿,罗汉请观音,在全聚德,有11人。”[1](p.84)显然,没有张允和如此细致温情的关照每一位曲社曲友,昆曲研习社能坚持这么久而没有离散是不可能的。她实际上以自己全身心的投入早已成为凝聚全社成员开展各项活动的灵魂性的人物。B15

三张允和正是在极其艰难的领导曲社的活动中更加坚定了对昆曲的传承信念。这一方面受到她的四妹张充和在北美洲“孤军独战”、“百战沙碛”的感染[1](p.254-255),另一方面也来自于她对昆曲的挚爱和很高的领悟力。张允和四姊妹从小受到爱好昆曲的父亲的影响,都学演过昆曲。张允和10岁时就与12岁的大姐元和开始学演《游园》,这是她的爸爸张冀牖想出的一个好主意,说:“你们学好昆曲会唱会演,我给你们做花衣服上台唱戏。”于是在大年初二,父亲请来名旦尤彩云老师替她们姊妹拍曲子、搭身段,排演场就是爸爸的小书房B16。就是这样几姊妹走上了终身爱好昆曲的道路。这其中张充和从1953年到1979年的26年间在北美洲的23所大学中演出、演讲过昆曲。这23所大学中,除了加拿大著名的多伦多大学外,其他都是美国的大学,这其中包括美国十大著名高校中的六所:耶鲁大学、芝加哥大学、斯坦福大学、加州大学、普林斯顿大学和哈佛大学。充和在北美高校传播推广昆曲之所以能获得积极的影响,其根本的原因就在于有很高的“学术性”,这个“学术性”不仅仅是传统的文本研究理论形态的,而是回归戏曲艺术的本体层面——作为舞台表演的形态,她是在两个月里将演出和演讲先后结合在一起,也即她的演讲并非是传统的高台讲章式的,而是她将自己的昆曲表演与演讲融为一体的。她演出过《牡丹亭》《西厢记》《孽海记》《雷峰塔》《长生殿》这六本戏中的九折戏,其中五折是《牡丹亭》中的《学堂》《游园》《惊梦》《寻梦》和《扫花》,演出最多的是《游园》,共21次。这些戏大多是冲和年幼时由尤彩云亲授的。尤彩云(1887-1955)是著名昆剧演员和教师,又名云卿,艺名小彩云,江苏苏州人。幼习堂名,后拜作旦陈聚林为师,又从名旦葛小香、丁兰荪习艺。工旦脚,主五旦,后亦兼演正旦。嗓音清丽,委婉甜润,扮相秀美,表演以细腻、文静见长,为清末姑苏全福班后起之秀,并一度改搭过文武全福班、瀛凤班。自1919年始,随全福班在苏州的全浙会馆、上海新舞台、天赡舞台、小世界游乐场等处献艺。先后主演了《南柯记·瑶台》《青龙阵·产子》《狮吼记·梳妆、跪池》《金雀记·乔醋》《玉簪记·琴挑、问病、偷诗》《渔家乐·渔钱、端阳》《连环记·小宴、梳妆、掷戟》《占花魁·受吐、独占》《牡丹亭·游园、惊梦》《长生殿·絮阁、惊变、埋玉》《西楼记·楼会》等戏,获好评。尤在《孽海记·思凡》中扮演色空,其身段、动作较他人繁复,愈觉优美动人。1922年夏,应聘为昆剧传习所教师,主教旦行(五旦、六旦、四旦、作旦、正旦等),是传习所七教师之一。B17朱传茗、张传芳、华传萍、姚传芗、刘传蘅、王传蕖、方传芸等均出自其门下。传习所结束后,他先后去杭州、绍兴、盛泽、南京、上海等地为曲友“拍曲”、“踏戏”。赵景深研习昆曲,其开蒙戏《琴挑》即由他亲授。1938年10月5日,仙霓社在上海东方第一书场演出,他与原全福班名角沈盘生、施桂林同台客串《游园》《惊梦》(尤饰杜丽娘)。后因昆剧不景气,生计无着,曾一度在苏州护龙街(今人民路)设汤团摊糊口。1951年应邀任苏州市少年京剧团教师。1954年3月转入苏州市民锋苏剧团任昆剧教师,传授了《学堂》《游园》《拷红》等戏,为培养张继青等第一批“继”字辈演员作出了贡献。翌年8月1日在苏州病殁,终年69岁。显然,张充和的昆曲表演是得了真传的,由此看来,她的出神入化的表演让北美高校的师生们难以忘怀,甚至深刻影响着美国学界对中国戏曲审美精神的判断就是不足为奇的了。斯考特在《中国传统戏剧》中说:有人觉得……她也不像西方芭蕾舞那样,幻梦似的避开真实性,也没有西方哑剧一些严重的缺点,她利用手势加强语言和音乐,而不是取代语言和音乐……最具有巨大戏剧冲击力方面,就是具有鲜明的“舞台价值”。使得他们对昆曲感到震惊,觉得他们自己的戏剧“有一种落后感”[1](p.254-255)。张充和开始宣扬昆曲时只是“一个人的战斗”,最初几次演出都是自己吹笛子录音,用于表演时放送伴奏,化装没有人给她梳大头,她就自己做好“软大头”,自己剪贴片,用游泳用的紧橡皮帽吊眉……其“孤军独战”的毅力和勇气着实令人唏嘘不已。后来在她的周围聚集了海外老一辈的昆曲家项馨吾,著名语言学家李方桂、徐樱,年轻的一代如李卉、卞赵如兰,陈安娜等,还包括她在耶鲁大学所带的研究中国戏曲的美国研究生宣立敦。她将自己的女儿傅爱玛也培养成能唱曲、能演戏,还能吹笛的昆曲知音,这个能演二十多折戏的女儿九岁时就开始登台,母子两常常是你吹我唱,或我吹你唱,成为北美校园中让人津津乐道的异域昆曲文化传承的美丽风景。张充和1968年在哈佛大学演出时,正值中国“文化大革命”。余英时看了她的演出后百感交集,在赠她的诗中云:“一曲《思凡》百感侵,京华旧梦已沉沉。不须更写还乡句,故国如今无此音。”1978年张允和参加江苏省昆剧院建院活动,激动之余寄了两首和余英时的诗给张充和,其中一首有“不须更写愁肠句,故国如今有此音。”张充和复了两首诗,其中有“不须百战悬沙碛,自有笙歌扶梦归”、“不须自冻阳春雪,拆得堤坊纳众流”句。张充和的意思是,昆曲原来是“纳众流”(集大成)而成的,现在衰落了,要振作起来还是要“纳众流”才成。张允和非常赞同四妹的说法,[1](p.90)认为“她的想法我想是正确的。‘纳众流要把各种戏曲,甚而至于话剧的优点吸收过来,昆曲才不至于僵化,才能够发扬它的优秀传统。”[1](p.255)关于如何“纳众流”,张允和一直都在思考,这种思考比较集中地反映在她对昆曲是否可演现代戏的问题上,她认为:“昆曲的保存和发扬(创新)应该是两条腿走路,应该辩证地看问题……不保存不行,有的还要原样保存。”这涉及三个方面:“一、照样保留;二、整编改编;三、完全创造。折子戏已经千锤百炼,基本上可以不必改,但小修改适应观众是可以的。完全创新就是要创出新剧种来(其实京剧不是一开始叫乱弹吗?),混合许多剧种成为一个大剧种,也是进步的。”[1](p.97-98)所谓“混合许多剧种”就是“纳众流”的问题,张允和以为将话剧的优点吸收过来形成昆曲现代戏也是变革昆曲的“纳众流”方式。显然,在这个问题上她也是有困惑的。20世纪50年代昆曲研习社“也移植自编两三出现代戏,但效果并不好。”[1](p.328)所以,她也认为“昆曲不宜于现代戏。”[1](p.98)但为什么不宜呢?其实这里涉及到为什么要“保持原样”和由谁来“纳众流”创新的问题。为什么要对传统“保持原样”,这不仅仅是对传统精粹的继承问题,而且也涉及到对传统的变革是不是所有的人都有资格的问题,这就是威廉·A.哈维尔所说的,“显然,一项创新比它所替代的事物或观念好很多,并不足以保证它被人们接受。在很大程度上它取决于创新者的声望和潜在接受者。如果创新者的声望高,那么这将有助于这项创新的接受。如果声望低的话,接受就不大可能了,除非创新者能找到一个声望很高的赞助人。”[3](p.460)对传统深厚的艺术形式的创新只是艺术大家或者说是声望高的人才有的权利,对于这个问题早在20世纪30年代张彭春就已经意识到了。他说:“只有那些有造诣的艺术名家才有这种创造的特权和将自己的成就载入史册的特权,不是任何存心改革的人都有此特权的。”“一位杰出演员在传统的表演中取得突出成就以后就获得了创造新表演程式的权利,并且它可以将自己的成就贡献给舞台艺术宝库,以流传于后世。这样戏剧就向前发展了。”[4](p.557-558)张允和虽然在戏曲学界都感到颇为棘手的继承与创新的问题上有诸多的困惑,但她一生都在极为认真地思考这些问题。B18她研究昆曲与学界学者的最大不同就是,她的任何思考都是基于她所熟悉的舞台表演经验,B19这与她看戏多、会演戏、悟性高关系很大。张允和演过的戏有28出之多,除了昆曲《游园》(春香)《绣房》(姑妈)《牡丹亭》(石道姑)《后亲》(丑丫头)《茶叙》(陈妙常)《寄柬》(琴童)《守岁》(书童)《出猎》(王旺)《佳期》(红娘)《探亲相骂》(子、媳)《三娘教子》(子)等外,还演过话剧《苏州夜话》(卖花女)《风尘三侠》(虬髯客夫人)《卡门》(女工)及英文戏等。而看过的戏则更多,高达524出,涉及昆剧、京剧、湘剧、淮剧、锡剧、川剧、文明戏、梆子、歌剧、话剧、绍剧、闽剧、滇剧、黄梅戏、秦腔、评剧、扬剧、徽剧、梨园戏、丝弦戏、吉剧、越剧、沪剧、婺剧、吹腔、吕剧、曲剧、楚剧等近30个剧种[1](p.233-242)。而她看戏显然是从戏曲的表现性元素进入的,即她是从在童子功开始就凝聚在自己身心里的复杂化的形式感来关照舞台表演的,这种极其复杂的形式感——譬如她能随时唤起的身段的心象记忆——并不是从理解曲文唱词的意义上来记忆的,而是将内在隐秘的情感心象化为美轮美奂的外在形式因的身段呈现。B20她曾谈到:“身段的特点:手、眼是表示内在感情的重要部分,在戏曲舞蹈中占了重要的地位,否则就缺少内在的感情。”[5](p.69)对身段的敏锐感觉其实就是对昆曲最重要的审美特性之一的把握。梅兰芳当年之所以花很大的功夫提倡并学习昆曲,其中最重要的原因就是为了将“复杂而美观”的昆曲身段“尽量利用在京戏里面”[5](p.252)。张允和对于这一点也有很深的领悟,她说:“单唱不学身段,不行。昆曲不是简单的文学作品,而是文学、音乐、舞蹈的综合艺术。要普及昆曲,要传授昆曲,必须上台实践。青少年不一定了解曲意,可是一搭身段,可以让他们了解一些词句的意思,譬如‘原来姹紫嫣红开遍,便知道满园是鲜花,虽然‘良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院,不一定理解,但是通过身段也可以体会一些情味。”[5](p.327)为了始终能保持这种对昆曲的身心性的形式感,她一生都没有停止过童子功练就的昆曲基本功的温习,每天清晨的6点到7点钟B21,人们常能见到她在景山东门边一个亭子上“走圆场、搞身段、亮嗓子”。虽然她说这样做“不为唱戏,为的是锻炼身体。”[5](p.71)但谁都明白她这是在通过“走圆场、搞身段、亮嗓子”来亲历、证明自己对昆曲的那份眷念和坚守。张允和几十年来在极其困难艰苦的条件下将自己的全部生命都奉献给了她所挚爱的昆曲和北京昆曲研习社,她对昆曲艺术的那份情感是极其执着,甚至是有点沉重、悲壮的。1982年3月31日下午3点,中国国际广播电台的RADIOPEKING《文化生活》节目两位记者廉秀英、吴万祥来采访她,一直谈到5点多。谈到最后,她有点激动,说“昆曲断不了,‘不绝如缕,是很伤心的话,中国需要‘她,世界也需要‘她。”[5](p.203)“文革”前,国内只有50年代先后成立的北京昆曲研习社和上海昆曲研习社。到了1982年初,国内已有六个昆曲曲社或类似的组织。南方的是上海昆曲研习社、南京古乐社昆曲组、苏州曲社和扬州政协昆曲组;北方的是北京昆曲研习社和天津曲社。张允和无疑对北京昆曲研习社情有独钟。她在1985年12月16日曾对徐坤荣说,希望1986年纪念汤显祖逝世379周年时全国昆曲界能“唱五个《牡丹亭》和‘四梦。曲社《牡丹亭》愿考末名(北昆、上昆、浙昆、苏昆、北京曲社)。”[1](p.356)这是她的宏愿,也是她对自己苦心经营了几十年的北京昆曲研习社的自信与自诩。(责任编辑:陈娟娟)

① 大姐元和,1907年生,喜爱文学,尤擅昆曲,生、旦戏《小宴》《断桥》《亭会》《游园》《惊梦》《佳期》等均能演,后定居美国,夫君是昆曲名家顾传玠;三妹兆和,1910年生,曾是《人民文学》杂志社编辑,常演《探亲相骂》中的乡下亲家、《小放牛》中的牧童等,夫君是作家沈从文;四妹充和,1913年生,曾在美国耶鲁大学担任书法及戏曲教授,定居美国,夫君是德裔美籍汉学家傅汉思。允和的夫君是语言学家周有光。

② 这个说法来自欧阳启名为《昆曲日记》所写的“后记”,与张允和在1983年4月17日的日记中所说的有出入:“过去8年(1956年后),现在3年我有了10本日记(可惜的是过去1956年前的日记遭了秧,都毁了)。”见张允和著、欧阳启名编《昆曲日记》,语文出版社,2004年版,第402、229页。

③ 马祥麟外孙女的《学堂》就是由她外公指点的。

④ 张允和曾在1957年5月25日的日记中写道:“沈讲动作——四肢:身(心)、眼(头)、手(法)连在一起。四姿阴阳,阴起阳收。沈说:‘我希望昆曲要保存。有着一枝花,能受重视,喜出望外。……沈老对曲社的帮忙,是出于道义,排《瑶台》《絮阁》《出猎》《琴挑》《封王》《风筝误》《学堂》《乔醋》《见娘》等戏,始终不懈。……沈老说:‘不要名,不要写文章,怕自己能力不够。……沈老曾在乌镇(浙江一带)、江苏一带教曲,也教身段,约有学生二百人。在教戏时对‘生、旦、净、丑用心琢磨,吹笛、场面,一切都学起来,30岁以后仍然学习。”见张允和著、欧阳启名编《昆曲日记》,第40页、16页。

⑤ 昆曲研习社排演《牡丹亭》最初是张允和提议的,她在1957年11月22日的日记中提及:“早晨去俞(平伯)家,谈了不少关于社里的事。我提议,明年是汤显祖逝世340周年纪念,由我们发起纪念,来一次曲会(唱‘梦),来一次公演……”见张允和著、欧阳启名编《昆曲日记》,第9页。她并不是心血来潮做这个提议的,在此前9月21日的日记中,她就写到:“准备研究汤显祖,先收集材料。”11月1日的日记也写道:“下一篇拟写《汤显祖(明代文学家)与莎士比亚》”,还列了提纲及“四梦”中可演的折子戏。见《昆曲日记》,第2页、7-8页。

⑥ 赵景琛曾在1982年3月1日的《人民日报》撰文《昆曲和我》,谈到北京昆曲研习社有100多个青年人,可见他对这次曲会北京昆曲研习社青年人的优异表现印象之深。

⑦ 这个说法是张允和在1985年7月5日的日记中提到的。但由于她的日记1959年只存录了8月19日这一天的记载,所以,昆曲研习社当年是如何以全本《牡丹亭》参加了1959年的新中国成立十周年国庆献礼演出的,还有待发掘新的材料加以佐证。

⑧ 昆曲研习社1980年恢复时有40多人,到1982年初交过社费的社员有125人,加上社里的老师、顾问、工作人员,活动总人数在160人左右,包括外国的吴同先生和刘邦瑞女士。刘女士是美国亚利桑那州立大学副教授。见张允和著、欧阳启名编《昆曲日记》,第194页。

⑨ 张允和著、欧阳启名编《昆曲日记》,第197页。张允和的日记中有许多琐碎的记账,类似这样的收支表也有不少,如1981年7月3日所记的6月份收支账表,见《昆曲日记》第157页。

⑩ 《昆曲日记》中有许多研习社社员交社费的记录,见第291页等。张允和非常看重交不交社费问题,这大概与研习社经费太短缺给她带来的巨大压力有关。

B11 俞平伯就曾说过“大家业余贴钱工作”的话。见张允和著、欧阳启名编《昆曲日记》,第40页。

B12 1980年9月1日研习社纪念汤显祖430周年诞辰,举行《牡丹亭》公期,虽得到200元捐款,但最后减去用度,只净赚了17.75元。见张允和著、欧阳启名编《昆曲日记》,第143页。

B13 张允和著、欧阳启名编《昆曲日记》,第324页。美国曲友的捐款是250美金,张允和专门写明了用途:“用之于纪念‘传字辈演出”。见张允和著、欧阳启名编《昆曲日记》,第316页。这里所说的“传”字辈是指已故的顾传玠、朱传茗和张传芳。顾传玠是张允和的大姐张元和的夫君,所以,这里捐款的“美国曲友”应当是张元和或她在美国的曲友们。

B14 张允和1985年3月4日的日记所列的“84年决算”表和“85年预算”表在经费“收方”栏似有所改善,1984年的各项收入有4,594.52元,1985年的各项收入有5,165.64元。见张允和著、欧阳启名编《昆曲日记》,第315-316页。这大概是北京昆曲研习社收支状况最好的年份。

B15 张允和曾回忆20世纪50年代昆曲研习社初创时期她们一群家庭妇女是如何全力以赴的:“那时候曲社有一班女将,陆剑霞、伊克贤、苏锡麟、许宝驯(俞夫人)、许宝騋、周铨庵、袁敏宣(来人各人分工),大多是家庭妇女,全力以赴。一次演出就是一次战斗,前后台的工作人员比演员还紧张。我现在不参加演出了,但是曲社一演戏,我虽不管前后台,只坐第一排看戏,戏看完了回家,往往连饭都不吃,就睡了。为什么呢?每出戏,有每出戏的演员,我看几出戏,尤其是青年演员初次上台,她们在台上唱得不一定出师,我在台下手攒得紧紧的,一手心全是汗。不是舒舒服服看戏,而是紧紧张张地看自己的戏。”见张允和著、欧阳启名编《昆曲日记》,第324页。

B16 张允和著、欧阳启名编《昆曲日记》,第327页。尤彩云对张允和的影响很大,她在1957年8月26日的日记中说:“晚间读到唐诗:‘岐王宅里寻常见,崔九堂前几度闻,正是江南好风景,落花时节又逢君,想到了尤彩云,总想为他写一篇东西。”见张允和著、欧阳启名编《昆曲日记》,第71页。她也常回忆起尤彩云对她说过的一些话,1957年8月11日的日记就记下了她蓦然间对尤先生的话的理解:“尤彩云老先生所谈的身段有‘上七段、中七段、下七段就是头、腰、脚的动作的融合,也就是基本的舞蹈方法。”见张允和著、欧阳启名编《昆曲日记》,第69、17页。

B17 其中沈月泉(小生)、沈斌泉(净、副、丑)、吴义生(外、末、老旦)、许彩金(旦)、尤彩云(旦),都是清末在苏、沪地区享有盛名的“全福班”后期艺人。沈月泉被尊称为“大先生”,以教小生为主,兼教其他行当。另有高步云教乐器,傅子衡教文学、音韵,邢福海教武术。

B18 张允和也注意到明清时期昆曲就演过现代戏,如《鸣凤记》和《桃花扇》,见张允和著、欧阳启名编《昆曲日记》,第87页。但显然这些昆曲现代戏是不同于现代形态的现代戏的。限于篇幅,本文对此问题不加申论。

B19 张允和曾写过一篇《戏曲杂谈·双亮相》文,这篇文章显然是非常熟悉舞台表演的票友才能够体会撰写的。见张允和著、欧阳启名编:《昆曲日记》,第248-250页。

B20 张允和在日记中谈到的关于《游园》三点改的方法就是从身段、夹白和出场入场这些充分形式感的角度切入的,为此,她还将自己学演过的《学堂》《游园》《思凡》《寄柬》《藏舟》《断桥》和《佳期》等戏在出、入场上的好的安排一一道来。见张允和著、欧阳启名编《昆曲日记》,第62-63页。

B21 参见张允和1957年9月11日的日记所列的一张“一周安排”时间表,见张允和著、欧阳启名编《昆曲日记》,第76页。参考文献:

[1]张允和著、欧阳启名编.昆曲日记[M].北京:语文出版社,2004.

[2]邹元江.传统京剧的韵味与新京剧的意味张力——台湾国光剧团“新京剧”评议[J].台北中央研究院·文哲研究通讯,2011,(03).

[3] [美]威廉·A.哈维尔著,瞿铁鹏等译.文化人类学[M].上海:上海社会科学院出版社,2006.

[4]崔国良等编.张彭春论教育与戏剧艺术[M].天津:南开大学出版社,2003.

[5]梅兰芳全集(一)[M].石家庄:河北教育出版社,2001.

Abstract:As non-governmental form of Kunqu inheriting, and compared to Kunqu Opera School aiming at cultivating professional performers, Kunqu Opera Researching Society is a spontaneous get-together place for people who are fond of Kunqu opera. Since late Qing dynasty and the Period of Republic of China, Kunqu Opera School and Kunqu Opera Researching Society had born a heavy historical mission of inheriting the orthodox Kunqu opera. [WTBX]Kunqu Diary written by Zhang Yunhe is the very precious active memory of folk inheriting of Kunqu opera.

Key Words:Zhang Yunhe; [WTBX]Kunqu Diary;Active Memory