能源约束、绿色技术创新与可持续增长——理论模型与经验证据

2015-04-06

(江西财经大学 产业经济研究院,江西 南昌 330013)

一、引言

中国自1978年实行市场化改革与对外开放并举的政策以来,实现了长达30多年的高速经济增长。然而,同世界各国工业化的一般趋势一样,与经济高速增长相伴的是能源与其他矿物资源的大量消耗,增长奇迹的背后是沉重的资源和环境代价,2013 年以来中东部大部分地区雾霾笼罩就是例证[1]。长期以来,依赖高投入、高消耗的经济增长模式导致环境承载能力持续下降和环境成本急剧上升,已经严重威胁到我国经济与社会的可持续发展能力[2],由此也引发了一系列亟待回答的重要问题:在中国快速工业化和城市化进程中,如何平衡经济增长与能源、环境问题?如果能源与环境约束下的经济增长是可能的,那么市场主体各自最优化的分散决策将如何影响经济增长的动态均衡?能源约束与偏向于更少使用能源的技术进步在长期均衡增长中扮演什么样的角色?这一系列问题的答案有助于丰富和深化对推动我国经济增长方式转型及其具体路径的理解。

早在20世纪70年代,著名经济学家Meadows在《增长的极限》中就曾提出,技术进步在经济与资源环境协调发展中扮演着重要角色[3]。新古典增长理论认为,只要技术进步速度足够快,资源稀缺不会制约经济增长,经济可持续增长可以在技术进步的条件下实现。与新古典增长理论的技术进步外生假定不同,内生增长理论通过将技术进步内生化来研究技术进步推动长期经济增长的内生机制。已有文献中,将能源、技术研发、质量改进及市场均衡纳入统一分析框架的内生增长模型较少。Grimaud和Rouge(2003)构建了包含不可再生能源约束的内生增长模型,并在中间产品生产中考虑了熊彼特创新,但是并未考虑技术进步的偏向性问题[4]。随着全球气候变化与环境问题不断凸显,近年来环境经济与政策的研究者越来越多地将技术进步作为内生变量引入到模型中,将技术进步与环境质量、经济增长纳入统一的分析框架,并提出了偏向能源节约与清洁生产的技术进步的概念,即绿色技术创新[5][6]。Acemoglu等(2012)指出,污染投入与清洁投入的替代率对均衡的长期特征与最优政策具有较大影响[6]。这些文献为我们将技术进步与环境质量、经济增长融合提供了基本的洞见。

在环境问题日益凸显的背景下,已有研究已经开始将技术进步与节能减排、经济的内生增长(转型)联系起来,但是,技术进步与环境质量、经济增长之间尚未形成内在一致的统一分析框架。基于已有研究,并克服上述局限,本文从偏向能源节约和清洁生产的绿色技术进步出发,通过解析能源偏向型技术进步在经济增长和节能减排中的贡献,揭示能源偏向型技术创新推动经济增长方式转型的内生机制,从而为推动我国经济持续、稳定和绿色发展提供新观点和新思路。进一步地,本文对绿色技术进步推动经济增长转型的具体效应进行了探索性的实证检验,为绿色技术进步推动经济增长提供了初步的实证证据。

二、绿色技术创新与可持续增长:理论机制

Grossman和Helpman(1991)以产品质量改进研发为出发点提出了质量提升型内生经济增长模型[7],该模型随后得到了进一步的发展[8]。我们基于上述技术创新内生增长模型的分析框架,纳入并拓展Popp(2002)、Acemoglu等(2012)等关于偏向型技术进步的概念[5][6],在生产函数中引入能源资源要素投入和绿色技术创新(技术创新的清洁程度),通过构建包含新产品研发和绿色技术创新的内生增长模型,演绎绿色技术创新与经济增长、节能减排之间的逻辑关系,推导出绿色技术创新导致经济长期可持续增长的模型。与拉姆齐-索罗模型的分析方法一致,假设时间为连续的。假设经济体中包含以下三类行为:(1)最终产品生产者通过雇佣劳动、使用能源资源投入和中间品来生产最终产品Y。(2)企业的研发部门将资源用于研发新的中间产品或对现有产品进行绿色技术创新型的质量改进,一旦研发出新的中间产品或通过绿色技术创新改进了产品质量,则企业可以选择任意价格来销售此类产品。但是,如果其他企业在原企业的基础上,对此类产品进行了新的绿色创新型改进,那么原企业将丧失对此类产品的垄断权,新的创新者获得垄断权力。因而,一项成功的产品研发或绿色创新型的质量改进会使先前研发者的利润流中断。企业在考虑研发投入量的时候,不仅要考虑企业所获取的利润流大小,同时还必须考虑垄断力量持续的时间。(3)消费者在满足预算约束的条件下,最大化自身效用。

(一)最终产品生产者行为

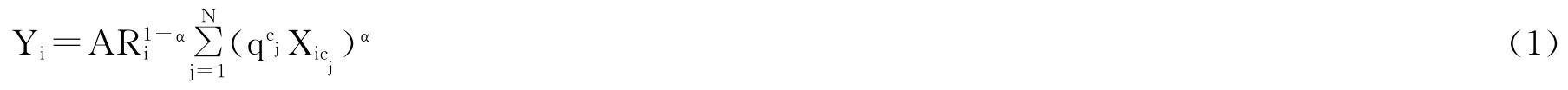

假设企业i对各类中间产品进行绿色技术创新型的质量改进,且绿色创新型质量改进的程度与常数q>1成比例,一个进行了绿色创新型质量改进的第j种中间产品的质量为(c为清洁程度);对于质量为的第j种中间产品,最终生产部门i的投入量为。为了计算简便,我们将视为非耐用的商品与服务。因此,相应的生产函数为:

企业i的目标是利润最大化,且企业i的利润为:

即此时企业i对第j种中间产品的需求量和能源资源价格为:

如果此时假设生产最终产品Y 的生产者之间不存在异质性,那么,整个经济中对第j种中间产品的需求量可由式(5)求和得到,即:

(二)研发部门

企业i的研发部门面临如下两步决策:第一,决定是否投入资源来研发新产品或进行绿色技术创新以改进现有中间产品的质量;第二,研发部门需要将新产品或具有绿色技术的高质量产品销售给最终产品部门,他们如何给它定价?因为最终定价会影响到每个时刻企业利润流的大小,进而影响到企业利润现值,并对研发决策产生直接影响。以下,我们从后往前对模型进行求解。

首先,考虑第二阶段:新产品研发或绿色技术创新导致质量改进后的定价、利润和生产决策。若在部门j中,研发部门研发出新产品,或进行绿色技术创新并将现有产品的质量提升到,则研发部门在各时点所获得的收入为,假设产出的边际成本为ψ单位的Y,因此研发部门在各个时刻所能获得的利润流为:

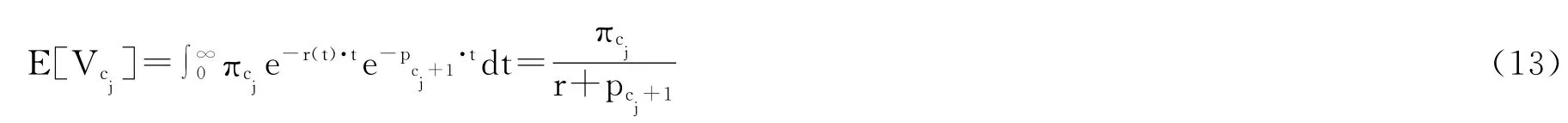

企业研发部门的目标是最大化其垄断时期内全部利润总和。当市场利率为r(t)时,研发部门垄断利润现值为:,其中表示第j种中间产品达到绿色创新型质量的持续时间(垄断持续时间)。因此,最优垄断价格为:

式(8)表明,垄断价格是恒定不变的,且对所有中间产品j而言都是相同的,并且由于0<α<1,垄断价格高于完全竞争条件下的市场价格ψ。为简化计算,不失一般性,我们将完全竞争条件下的市场价格ψ设定为1,则此时P=1/α。那么,将P代入式(5)、(6)、(7)得到:

则整个社会的最终产出为:

对式(9b)进行加总可得整个社会中间产品总量为:

其次,考虑第一阶段:进行新产品研发或绿色技术创新型质量改进。第一步,进行产品的绿色创新改进。假设研发部门进行绿色技术创新将产品质量进行改进成功的概率pc为:

因此,成功进行绿色技术创新并提升了产品绿色质量的研发部门每单位时间所能获得的期望收益现值为若绿色技术创新市场可以自由进入,在此条件下,必有期望收益现值与该部门的研发投入成本相等,即:

把式(9b)、(9c)代入上式,整理得:

由于假定市场利率r在整个垄断时期内保持不变,因此,p也是恒定不变的,而且对各企业研发部门而言,单位时间研发成功的概率是相同的。因此:

由式(16)可知,对于绿色质量等级不同的部门而言,单位时间所需的投入成本是不同的,并且越先进的部门需要投入越多研发努力。整个社会进行绿色质量提升的研发总投入为:

p是恒定的,因此,ZG是的线性函数。这说明,整个社会对绿色研发的总投入与其平均绿色技术创新(质量)水平是成正比的:平均绿色技术创新现有水平越高,对后续绿色研发的投入将越多,一国的绿色创新活动具有路径依赖特征和自增强效应。

第二步,进行新的绿色产品研发。假设整个社会用于新产品的研发总投入(记为ZN)是用于进行产品绿色质量改进的研发总投入的θ倍,即:

ZN与社会产品的平均绿色质量水平成正比,表明平均绿色创新水平越高的国家进行新的绿色产品研发的投入意愿越大,新的绿色产品研发投入水平越高。

在上述条件下,研发部门进行新产品研发的投入成本(Zj)和整个社会的研发总投入(ZT)分别为:

同样假设新产品研发出来后,绿色创新产品的发明者对该产品的垄断权仅能维持到另一创新者对此产品进行绿色质量改进成功时,因而绿色新产品发明者的期望利润现值为E[V0]。若单位时间内绿色新产品研发成功的概率为p0,则绿色新产品研发者单位时间的期望收益为p0E[V0]。在绿色新产品技术创新市场可以自由进入的条件下,必然有绿色新产品研发的投入成本等于其期望收益现值,即:Zj=p0E[V0],因此可得下式:

式(21)表明:(1)绿色新产品研发成功的概率与社会产品的平均绿色质量水平成正比,绿色新产品研发成功的概率与进行绿色新产品研发总投入占产品绿色质量改进研发总投入的比例θ成正比;(2)绿色新产品研发成功的概率与产品绿色质量改进的成功概率成正比。这是符合直觉的,也能够得到经验证据的支持。研究发现,主要的绿色研发投资和前沿性的绿色创新集中在发达国家,而发展中国家的绿色创新则以绿色技术引进与适应性研发为主,真正的新的绿色技术很少[9]。

(三)绿色研发与经济增长

接下来,本文简要分析消费者行为。消费者在无限期的情况下最大化其效用:

假设人口数量L单位化为1,家庭的财富水平为a,且消费者获得的资产收益率为r,社会工资率为w,c为家庭平均消费支出。这样,消费者面临的预算约束为:

整个经济的资源约束为:Y=C+X+Z,即在任何时点,社会的最终产出被完全的用于消费、生产中间产品及进行研发投入。X、Y、Z均为的线性函数,这样C 亦为的线性函数,即X、Y、Z、C的增长率同的增长率是相等的,即有:

在稳态时,各经济变量X、Y、Z、C的增长率均为:γ=C·/C=(1/σ)(r-ρ)

由于式中r是由p决定的,而此时p是内生的,因此需要继续分析的行为,以得到最终的经济增长率。单位时间的预期变化来源于两部分:产品种类扩大和绿色质量改进。依照上文,对于绿色质量创新,单位时间发生创新的概率为p;类似地,对于新产品研发,单位时间发生的概率为p0=那么单位时间的预期变化为:

至此,我们得到完整的包含新产品研发与绿色偏向型技术创新的内生增长模型。通过将技术内生化,有效解释了外生技术进步的来源问题,并且推导出绿色技术创新与经济增长的逻辑关系。由式(25)和式(28)可得到如下命题:

命题1:新产品增加和产品质量偏向更加清洁型的绿色技术创新改进程度都是经济增长的重要源泉;而且,能源节约和清洁生产偏向型技术创新成功的概率系数λ及其相应产品的研发投入比例均是影响经济增长率的重要因素,绿色技术进步是推动经济增长的重要动力和源泉。

(四)绿色技术创新与节能减排

为考察绿色技术创新及其偏向性与节能减排的关系,我们假设二氧化碳排放仅来自于中间产品的生产过程。生产不同中间产品的二氧化碳排放量是不同的,企业i二氧化碳排放量主要受企业i的能源排放系数、绿色技术水平、技术偏向性(清洁程度)和中间产品数量的影响,由此,企业排放的二氧化碳量可以表述为如下形式:

其中,Ei表示企业i的二氧化碳排放量,ξi表示企业i的能源排放系数,它与企业i的能源使用结构以及经济中的能源价格相关。表示企业i的二氧化碳排放不仅与企业自身的技术水平有关,并且与中间产品的绿色技术清洁程度负相关,技术偏向节能减排程度越高则排放越少。

由式(8)以及ψ=1的设定,可知,P=1/α。根据式(9a)和式(10)可推导出国内生产总值(GDP)。由于在任何时点,社会的最终产出被完全地用于消费、生产中间产品以及进行研发投入,所以GDP等于最终产品Yi减去用于生产中间产品的部分,即:

将式(30)代入到式(29)可得:

式(31)表明,企业i的二氧化碳排放量与企业所消耗的能源资源和企业生产技术水平以及绿色技术清洁程度(偏向性)有关,是能源资源投入和绿色生产技术加权的函数。根据式(30)和式(31)可以推知单位GDP排放水平为:

式(33)中的三项分别表明了二氧化碳排放的三种效应:能源结构效应、GDP规模效应和生产技术与绿色技术偏向的综合效应。生产技术是影响二氧化碳排放的重要因素,在给定的生产技术水平下(q>1),技术的清洁程度越高,将产生越少的排放量,绿色技术创新水平成为影响二氧化碳排放的重要因素,这是技术进步的综合效应。由此得到第二个命题:

命题2:在既定的生产技术水平下,企业技术的能源节约程度是影响企业二氧化碳排放的重要因素,技术进步的能源节约与清洁生产的偏向性越大(绿色程度越高),则越有利于企业生产过程中的节能减排(绿色技术偏向的综合效应)。

三、绿色技术创新与经济增长转型:基于中国行业层面的实证检验

接下来我们尝试从实证上检验绿色技术创新推动经济增长转型的具体效应。由于绿色技术创新较难刻画,在已有众多文献中都是近似地将包含污染的技术进步作为绿色技术进步,这实际上是值得商榷的,并且存在一定的局限性[10]。实证中通常采用测算的技术进步能源偏向性来表示绿色技术创新,这在理论和概念上是基本一致的[5][6]。此处,我们采用一种新颖的方法来测算能源偏向型技术进步,用来表征绿色技术创新(即技术清洁程度),借此检验推动经济增长转型的具体效应,我们从TFP增长率与污染排放两个角度进行验证。

(一)数据、变量与计量模型

1.能源偏向型技术进步测算与数据说明

与以往对资本、劳动偏向型技术进步的研究依赖于CES生产函数假定不同,我们采用一种新方法对技术进步偏向进行测算,这种方法基于超越对数成本函数[11],使用不变时间趋势表示技术进步率和偏向性。我们模型的新颖之处是将Binswanger方法中的不变时间趋势替换成潜变量或不可观测变量,用来刻画技术偏向性,具体可参见何小钢和王自力(2015)的详细介绍[12]。

使用生产成本超越对数模型需要用到各种要素的价格、成本、要素投入量与总产出数据,然而,要素价格的时间序列数据获取往往较难,这也是这方面实证研究欠缺的一个重要原因。我们将研究聚焦于中国1990~2000年期间,主要在于数据集的可获得性。中国分行业KLEM 数据集是由中国学者与日本研究机构——经济贸易产业经济研究所(RIETI)合作开发,RIETI公布了中国分行业的KLEM 数据集,但其中缺乏资本和劳动价格数据序列值。劳动工资(价格)数据来自于岳希明和任若恩[13],资本投入价格数据来自孙琳琳和任若恩[14][15],各要素价格采用指数形式,以1995年为基期。我们利用KLEM 数据集与何小钢和王自力(2015)所构建的方法测算了中国1990~2000年行业层面的能源偏向型技术进步[12]。

2.计量模型设定

限于行业变量的可获得性,采用1990~2000年的行业面板数据,我们通过构建如下计量模型来对绿色技术进步的增长转型效应进行实证检验:

其中,TransF为被解释变量,分别表示行业i在t年的行业TFP 增长率(TFPG)或行业污染排放(POLLUTION)。Fe是能源节约型技术创新,此处为了直观起见我们取测算数值的负数,Fe值越大表明技术进步越偏向能源节约即绿色程度更高,它为核心解释变量。Soe为国有企业比率,用国有固定资产净值除以所有行业固定资产净值来表示。Fdi为外资比重,用外商投资和港澳台商投资工业企业资产规模占行业总资产规模的比例来表示。Gdzc为固定资产投资规模,采用行业固定资产与总资产的比重来刻画。Rd为行业研发投入,用科技活动经费占产品销售收入比重表示。αi用于控制行业效应,ξit为随机误差项。

行业TFP增长率数据来自KLEM 数据集,具体测算方法可参见Jorgenson等的研究[16],其他行业层面的变量包括FDI比例(Fdi)、研发比例(Rd)、污染排放(POLLUTION)以及固定资产规模(Gdzc)等来自历年《中国工业经济统计年鉴》、《中国统计年鉴》以及中经网等。由于部分行业层面的污染排放数据和研发数据缺失,对绿色技术进步的增长效应的实证只匹配到24个行业,对绿色技术进步的污染效应的实证则匹配到14个行业;部分行业变量缺失采用线性插值方法获得。因此,本文的样本数据分别包括24个行业和14个行业1990~2000年的观察记录,样本总观察次数分别为264次和154次(限于篇幅未列出描述性统计表)。

(二)实证结果与分析

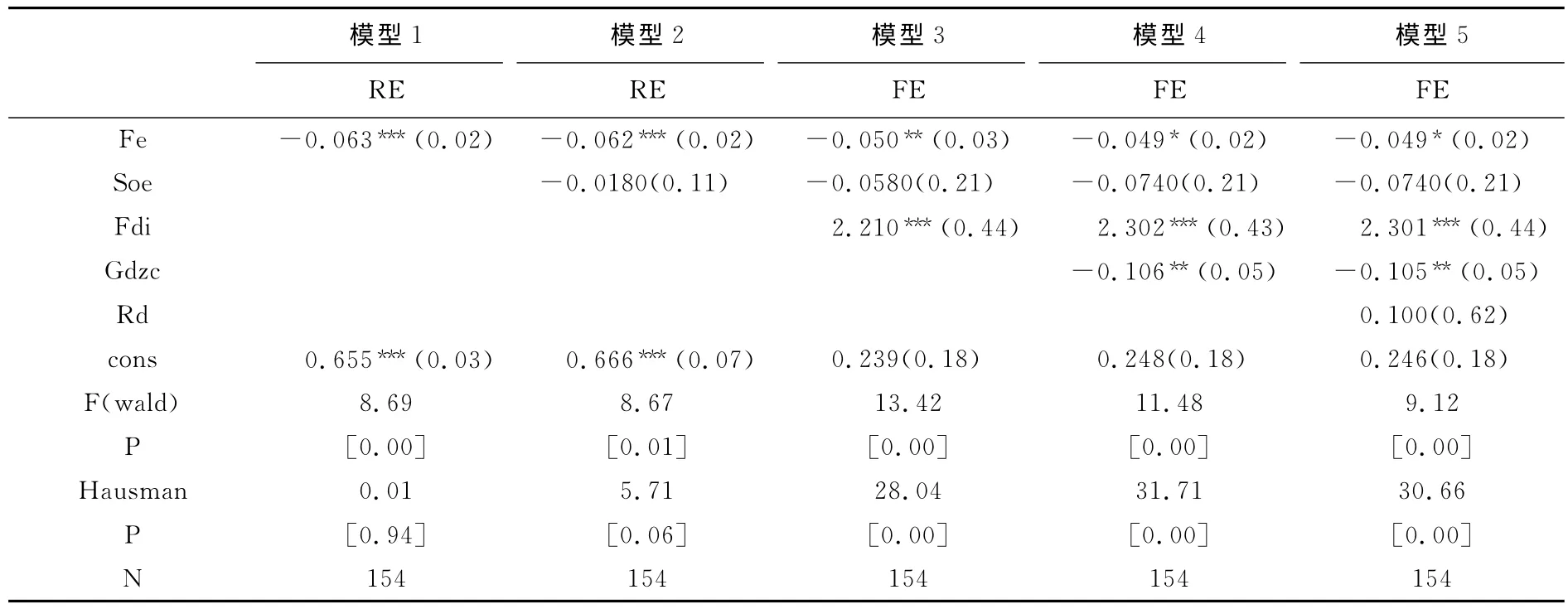

采用Stata12.0软件对本文的计量模型进行回归,回归结果如表1和表2所示,模型1至模型5分别是用固定效应模型和随机效应模型估计了回归方程(34)的结果,为了验证核心解释变量结果的稳健性,我们逐个引入控制变量。随机效应模型要求外生变量和个体效应αi不相关,而固定效应模型没有这个要求。我们通过Hausman检验在这两种估计方法之间进行选择。此处,我们根据Hausman检验结果报告了相应的回归结果。

表1的增长率面板回归结果基本符合我们的理论预期,代表绿色技术创新Fe的回归系数显著为正,并且均能通过5%以上的显著性水平检验,说明能源节约型技术进步显著地促进了行业TFP 增长率的提高。这有力地验证了本文的命题1,即偏向更加清洁型的绿色技术创新是经济增长的重要源泉,能源节约和清洁生产偏向型技术创新是影响经济增长率的重要因素,成为推动经济增长的重要动力和源泉。从模型1至模型5,在逐个引入行业层面的控制变量的情况下,绿色技术创新Fe的回归系数始终显著为正,说明这一结果具有较强的稳健性,绿色技术创新确实对行业TFP增长率的提升具有促进作用。实际上,与一般的技术创新一样,绿色技术创新会通过提高企业生产过程中的清洁程度和生产效率促进企业生产率的提升[5]。绿色技术创新在清洁化产品的同时也改进了产品性能、提高了产品生产效率,从总体上提高了产品质量[12]。因此,绿色技术创新通过改进企业生产过程中的清洁程度和工艺流程有效地促进了行业全要素生产率提升。

表1 增长率面板回归结果(被解释变量为TFPG)

表2 污染面板回归结果(被解释变量为POLLUTION)

另外一方面,从表2的污染率面板回归结果来看,也基本符合理论预期。代表绿色技术创新Fe的回归系数显著为负,并且均能通过10%以上的显著性水平检验,说明能源节约型技术进步显著地降低了行业的污染水平。这验证了理论命题2,即在既定的生产技术水平下,企业技术的能源要素节约型偏向性水平是影响企业污染排放的重要因素,绿色技术偏向对行业节能减排具有综合效应。表2中的模型1至模型5在逐个引入控制变量的情况下,绿色技术创新Fe的回归系数始终显著为负,说明这一结果具有较强的稳健性,绿色技术创新确实能够有效地降低行业污染。长期以来,中国对企业污染治理的主要手段是要求企业在生产末端安装除污设备、建立污染集中处理点等末端治理措施。与只对生产过程中污染物去除的末端治理方式不同,绿色技术创新在清洁化产品的同时也改进了产品生产的中间过程,极大地提高了产品性能和产品生产效率,从总体上提高了产品清洁度和质量[17]。因此,绿色技术创新具有同时提高产品清洁度和企业生产效率的作用,是工业行业实现绿色可持续增长转型的动力。

四、结论与启示

本文在内生经济增长的框架下,将能源节约偏向型技术进步(绿色技术创新)纳入到经济增长方式转型的分析框架中,探讨了绿色技术创新在经济增长与节能减排中的贡献,揭示了绿色技术创新推动经济向可持续增长方式转型的内生机制。理论和实证研究表明:(1)能源节约和清洁生产偏向型技术创新成功的概率及其相应产品的研发投入比例均是影响经济增长率的重要因素,绿色技术进步是推动经济增长的重要动力和源泉;(2)在既定的生产技术水平下,技术进步的能源节约与清洁生产的偏向性越大(绿色程度越高)则越有利于企业生产过程中的节能减排。

上述结论对现有关于“技术进步对中国经济增长(转型)的贡献”的研究形成很好的验证和补充。本文的研究表明,推动绿色技术创新不但不会降低经济增长,反而有利于提高增长效率,同时减少对环境的污染。未来在推动中国经济增长的结构性调整与转型过程中,应更加注重绿色技术的研发、引进与消化吸收。考虑到前沿性的绿色技术研发主要发生在发达国家,而发展中国家则以适应性研发(adaptive innovation)为主,并且主要通过外资引进战略并结合适度的环境规制政策以促进对绿色技术的引进和吸收[9]。绿色技术创新诱发政策的选择是一个多重目标彼此权衡的结果,需要有效地平衡国内技术创新、国外技术引进、技术保护与绿色技术推广等各种政策[17]。因此,应根据不同行业特征、不同绿色技术创新类型,采取适度的环境规制,针对我国目前所处的技术和市场发展阶段采取相应的技术引进战略(其中就包括研发和规制政策)和FDI战略(以及相关的对外开放政策),以便更加有效地引进和吸收发达国家的绿色技术并进行市场化推广和应用。

[1]秦鹏,代霞.中国能源消费总量:时序演变、影响因素与管控路径[J].求索,2015,(1):111—115.

[2]何琼.中国碳排放、贸易、能源与经济增长的实证研究[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2013,(6):76—79.

[3]梅多斯,兰德斯等.增长的极限[M].李涛,王智勇,译.北京:机械工业出版社,2006.

[4]Grimaud,A.,Rouge,L.Non-renewable Resources and Growth with Vertical Innovations:Optimum,Equilibrium and Economic Policies[J].Journal of Environmental Economics and Management,2003,45(2):433—453.

[5]Popp,D.Induced Innovation and Energy Prices[J].American Economic Review,2002,92(1):160—180.

[6]Acemoglu,D.,Aghion,P.,Bursztyn,L.,Hemous,D.The Environment and Directed Technical Changes[J].American Economic Review,2012,102(1):131—166.

[7]Grossman,G.M.,Helpman,E.Quality Ladders in the Theory of Growth[J].Review of Economic Studies,1991,58(1):43—61.

[8]Aghion,P.,Howitt,P.A Model of Growth through Creative Destruction[J].Econometrica,1992,60(2):323—351.

[9]Popp,D.The Role of Technological Change in Green Growth[Z].NBER Working Paper,No.18506,2012.

[10]易纲,樊纲,李岩.关于中国经济增长与全要素生产率的理论思考[J].经济研究,2003,(8):13—20.

[11]Binswanger,H.P.The Measurement of Technical Change Biases with Many Factors of Production[J].American Economic Review,1974,64(6):964—976.

[12]何小钢,王自力.能源偏向型技术进步与绿色增长转型——基于中国33个行业的实证考察[J].中国工业经济,2015,(2):50—62.

[13]岳希明,任若恩.测量中国经济的劳动投入:1982-2000年[J].经济研究,2008,(3):16—28.

[14]孙琳琳,任若恩.中国资本投入指数和全要素生产率的估算[J].世界经济,2005,(12):3—13.

[15]孙琳琳,任若恩.资本投入测算综述[J].经济学(季刊),2005,(4):823—842.

[16]Jorgenson,D.W.,Ho,M.S.,Samuels,J.D.,Stiroh,K.J.Industry Origins of the American Productivity Resurgence[J].Economic Systems Research,2007,19(3):229—252.

[17]聂爱云,何小钢.企业绿色技术创新发凡:环境规制与政策组合[J].改革,2012,(4):102—108.