亦中亦西的现代文学尝试:民国“影戏小说”简论

2015-04-02[香港]邵栋

[香港]邵栋

摘 要:清末明初,随着西洋电影进入中国,作为上海通俗小说创作主体的鸳蝴派文人恰在此时创作了一批影戏小说,通过自己的观影经验重述电影情节,改写成小说,在大众刊物上发表。这一类小说除广告效应之外,中外小说范式的拉锯以及影像到文字的叙述变化,都突出反映了一个时代文学理念与形态演变的轨迹。

关键词:影戏小说;通俗文学;小说范式;叙事;影像

中图分类号:I053 文献标识码:A 文章编号:1006-0677(2015)1-0022-08

一、影戏小说简介

影戏小说其实是这样一种特殊的文体:文人通过观看西洋默片,将大概的剧情记在脑中,事后转述改写成通俗的中文小说的这一类创作形式。这种文体是由周瘦鹃开创的,他在1914年第24期的《礼拜六》杂志上发表了一篇名为《阿兄》的短篇小说,并在小说的序言中写道:

是篇予得之于影戏场者……惜余未能得其原文,只得以影戏中所见笔之于书。挂一漏万,自弗能免。然其太意固未全失……①

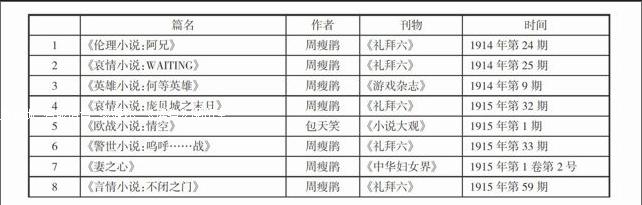

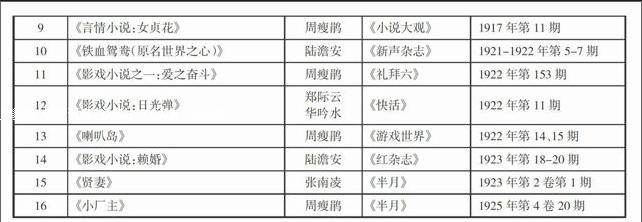

周瘦鹃夫子自道指出了这一种写作状态与方式。这篇小说的小标题尚是“伦理小说”,但之后周瘦鹃在诸如《小说大观》、《中华妇女界》等刊物上相继发表了多篇以影戏小说为小标题的短篇作品,很受读者欢迎。通俗文人圈中于是多有沿袭这一文体,都称之为影戏小说。包天笑、陆澹安以及郑逸梅等人都有自己不同特色的影戏小说创作,涉及多种题材和类型,长短也不一。可以说,影戏小说的作者基本上都是以鸳鸯蝴蝶派成员为代表的上海通俗作家。这种文体影响不小,由于读者喜爱以及电影市场化的需要,二十世纪二十年代创刊的《电影月报》专门辟出了一个“影戏小说”的专栏,使之成为一种类型文学,而其突出的译述性质和时尚生活的广告宣传作用是其重要特点。

影戏小说数量众多,作为本文研究对象的影戏小说开列如下:

二、影戏小说中的新旧小说范式冲突

就小说一体而言,文言小说与白话小说作为两大传统在明末清初的界限已经显得相对模糊,面对书场消费式的白话讲述模式与“为正史弥缺”的文言笔记小说的姿态在晚清域外小说大量进入以及新小说接踵而来的现实面前,颇显出空中楼阁的意思:书场已经不见,春笋般涌出的刊物时代小说愈加成为书面文学,而文言小说在“小说界革命”的对白话的倡言下,也已经成为“于社会无大势力,而亦无大害”的小说左类,同时笔记小说背后的文人姿态在“白话通俗小说”、“启蒙政治小说”的潮流下亦显得脆弱了。如果说《巴黎茶花女遗事》等长篇小说翻译的文言化打破了白话占据长篇,文言恪守短制的格局,那么民初诸如《玉梨魂》等骈文小说无疑可以说是破立之间的一种自由尝试,文体文类的认知与期待被打破后的,一种范式与另一种范式交接的不稳定时态,晚清大量文学价值不高,但实验性质浓厚、猎奇心理作祟的各种类型小说的出现、翻译与复制等都是在这样的大环境下——小说逐渐代替传统文体占据核心地位,人们在呼唤政治革命的同时也希望看见文学的变革。

民初随之出现了复古化的骈文小说的“逆流”,但其悲剧化的结局处理已经是相对过往才子佳人的一大进步了,也就是说这时候的反弹只是因为晚清政治小说的鼓吹用力过猛,并不能遮盖其本身内涵的向前发展的变革趋势。而民初的影戏小说可以集中说明这一点。本文将着重考量其在将视觉艺术转化为文字文本肇始,传统小说范式与西洋电影中的叙事新要素的冲突与演变。

(一)本无必要的叙述停顿

1. 某生体模式

众所周知,传统笔记小说、稗官野史常常通过“某生,某时人,某地人士……”来进行开头,以第三人称叙述,“某生”为叙述脉络。换言之,这种“某生体”是可以在两端无限扩写的。小说主要关注其中一段故事,受书场传统的影响,“来历”总免不了一叙,因此在开篇之时将主人公身份大致经历浓缩是非常普遍的。这即是陈平原所说的“盆景化”②的小说传统,两端扩写后甚至可以变成长篇小说,与西方“横断面”的小说形态相对应。这种传统的小说操作范式在林纾的创作(如《纤琼》)与周瘦鹃的创作(如与影戏小说同期的《真假爱情》)中同样存在。

以周瘦鹃的影戏小说《爱之奋斗》与郑际云、华吟水《日光弹》为例,小说开头即叙:

话说苏格兰地方有一个苦小子,叫做但尼尔麦克耐,租着田主蓝贵族的田,耕种过活……(《爱之奋斗》)③

纽约有克兰者,富人也,设质肆于市。穷措大恒,麇集于其门……(《日光弹》)④

在电影中很难想象“某生体”应该如何用电影语言叙述,所以很明显这是转述故事情节时采取的一种较为简略方便的讲述方法,避免补叙的头绪纷繁。西洋电影哲学和“横断面”范式下的西洋小说较为一致的是,人物背景性格在情节推进中展开才是主流的做法。

2. 文末的评语

“小说家者流,盖出于稗官。”(《汉书·艺文志》)稗官野史断不愿自承稗官野史,总也有史书的写法,模仿《史记》篇目结尾总结性的“太史公有言曰”的,从野史到小说不胜枚举,就较近的两个例子来说,蒲松龄短篇小说结尾的“异史氏言曰”以及林纾短篇小说中的“畏庐曰”,都是各自短篇创作中不可或缺的一个程式。就司马迁而言,“太史公有言曰”是他的又一种发表他历史观点的角度,可以与文章对照来看。而对于后来的有些小说家来说,只是因为觉得如果不加上这样一段总结陈词,单纯叙述故事不发议论,似乎就把小说作得过于消闲通俗,不够“有益世道人心”,够不上“文章”的标准。于是乎,一些作者常会加上夫子自道铺陈一些有见地或者看上去有见地的观点,收束全文,亮明观点。古来许多伦理小说都通过这个“套子”来游戏道德,明明诲淫诲盗,文末或者文前常一本正经地“劝世”、“警人”,以过来人的身份反过来“批判”小说内容宣扬的东西。而影戏小说中,也存在这种文末评语的鸡肋或者蛇足的情况。

以周瘦鹃的影戏小说《呜呼……战》而言,文末就用中国传统小说的方法来作结:

美人寂寂英雄死,一片伤心入画图。呜呼……战!呜呼!战之罪!

瘦鹃曰:是剧原名THE CURSE OF WAR,编者为挨尔莱梅钦氏M·ALFRED MACHIN,剧情哀戚,楚人心魄。令人不忍卒观。予徇丁郎之请,草兹一篇,属稿时亦不知抛却多少眼泪。衔杯把笔,两日而竟。特取以示吾国人,并将大声疾呼,以警告世人曰:趣弭战!(《呜呼……战》)⑤

原片是一部非常纯正的战争片,讲两个异国好友因战争不得不在战场上兵戎相见,不仅生命不保,亦使二人至交一女子痛不欲生。然而在周瘦鹃的小说中,儿女“哀戚”之情才是主要着笔之处,文中也不吝重墨煽儿女情,战争反而成了相对辽远的背景,是儿女情悲剧的原因,而周瘦鹃诅咒战争的原因也恰恰在不能使故事团圆,成皆大欢喜的结果,并非对战争有什么深刻震撼的认识。感动他的不过是一出悲剧而已,造成悲剧的原因大略成了行文的一个噱头,寄希望于使文章显得严肃罢了。“在周瘦鹃,小说是一种职业性的写作,跟都市消费机制密不可分,所谓‘爱国小说不过众多种类的一种,鸳蝴派的功能不仅如林培瑞(Perry Lin)所说的在于舒解都市现代性带来的压力,也如哈贝马斯所说的资产阶级陶冶自我的教养之具。”⑥

而《庞贝城之末日》结尾:

正是:“无限痴情无限恨,一齐都付与东流”。妮蒂霞可怜!(《庞贝城之末日》)⑦

周瘦鹃在写作中常常有很多叙述停顿,但在这篇数万言的《庞贝城之末日》的结尾他却这样寥寥带过,发出一句空洞的“妮蒂霞可怜!”,显得很苍白。周瘦鹃可以在文中描写一处景色花去数百文字,可他在结尾处如此惜墨如金,显然是无话可说。因为他本人小说也好,翻译小说也好,对于铺陈景色,描写女体等有着异常的癖好,在议论思考方面实在乏善可陈,然而传统小说范式的作用下大概使他觉得总该说点什么比较“规矩”,因此憋出了一句诗,发了句感慨。某种程度上,传统小说的文末评点功能在周瘦鹃的影戏小说这里已经失去了它原始存在的意义,只剩下一个形式空壳。

3. 描写的衍文

影戏小说的创作某种程度上是未经计划自发性的,常常是在观影之后发现“是剧哀戚顽艳,大可衍为哀情小说”⑧,“爰记其概略”⑨,“既归,遂作此,挑灯三夕始成。”⑩。这其中“衍”与“概略”的成分是很足的,周瘦鹃本人在写作影戏小说时就承认了这一点。而这种漫漶的描写也有迹可循,从而看出当时作者的写作范式。

首先是女性体貌上的铺陈,试举一例:

女郎芳名唤作妮蒂霞NYDIA,双辅嫣红,仿佛是初绽的海棠;眉湾入鬓,仿佛是雨后的春山。加着那樱桃之口、蝤蛴之颈、柔夷之手、杨柳之腰,衬托上去,简直能当得庞贝城天字第一号的美人儿。在红粉业里尽可跳上宝座,南面称王,瞧那满城粉黛一个个北面称臣,不敢仰视……又有一个好事的文人做了一首词曲调,他道:

悄悄又瞑瞑,似睡偏醒,个人风貌太娉婷。肤雪鬓云光聚月,忍在眸星,何必盼清泠。暗已腥腥,那关秋水不晶莹。多管那郎非冠玉,未肯垂青。(《庞贝城之末日》){11}

如此这般,按下不表。笔者很难想象这是一个西洋美女,似乎这只是作者将脑中的才子佳人小说的素材进行了流水线般的写作输出。想到女人就想到了美女,想到了美女就想到了那些传统小说教化建构起来的美的标准化指标,每个部分都符合标准,呈现在读者面前的是一些对标准的记忆的再次唤起而已,本身与美无关。另一方面,这种铺陈在电影中是根本不可能实现的,原片是著名的剧情片,对于女主角的美貌并没有给予破坏剧情的呈现。这就是这类小说的“衍”,描写得粗粝不精。在其他的一些影戏小说中连篇累牍的四六句式,具有骈文的样貌,这与徐枕亚《玉梨魂》的处理方式很相近。

其次是景物上的铺陈:中国传统文学尤其诗歌有着悠久的抒情传统,“起兴”以及“借景抒情”屡见不鲜,明清较雅化的小说也是如此。然而在叙事传统悠久的西方,其早期电影倾向于用故事以及动作说话。抒情效果还同样在电影“间幕”提示与影片节奏的调度中实现。然而在影戏小说中这种表现就显得泛滥了:

那千丝万丝粉霞色的日光一丝丝斜射在茜纱窗前,放着的三四盆紫罗兰上,把满屋子里都饰满了影子,这壁厢疏疏密密,那壁厢整整斜斜。一时间雪白的墙上咧,碧绿的地衣上咧,好似绣上了无数的紫罗兰。薄风过处,枝叶徐动,活像是美人儿凌波微步一般……(《不闭之门》){12}

我们可以看到这段景物描写并无出彩之处,或者说跟之后的剧情没有基本的联系,某种程度上只是作者(周瘦鹃)一种鸳蝴派风格化的书写,是一种标签式的流水线式的描写,几乎与同期的其他鸳蝴派的言情小说并无二致,似乎想要营造一种“美”的意象,但实际上只是将一些标签化的词句进行排列组合,重复使用而已,内在共通的不是美的精神而是“美”的谜面的堆积(如果美的答案是一个谜的话)。更为重要的是,这段描写在原片中只有一个非常简单的镜头,作者根据个人喜好敷衍出一段描写,过分抒情,与原片紧凑的故事风格不相吻合。

(二)类型化的故事模式

诚如西方常见的“Love Story”的类型爱情故事,中国明清也有相近的“才子佳人”小说,无疑都是在受众中可以激起强烈共鸣的叙事模式,“公主梦”或是士子的“洞房花烛夜,金榜题名时”,无外如是。鸳蝴派小说也不过是“才子佳人”的近代经验,换为作梗“小丑”的来路,女子有了新知更矛盾罢了。这派小说考虑商业的需要,故事常常雷同,“哀情”、“残情”等不过是“一菜两吃”的幌子,味道很是一样。在影戏小说中(如《女贞花》和《WAITING》)就有类似于《西厢记》中先订终身而后需男子立功立名才得迎娶的情节设置。在行文过程中有着明显用西方经验比附中国经典与传统道德的倾向,伦理上有意中国化了,故事的浪漫性也被招安了。就通俗小说而言,受众对于故事情节的关注往往大于其他方面,如果小说(或者更早的说书)情节足够跌宕起伏,惊心动魄,人物性格明确的话,读者或者观众就会被深深吸引,其说教意义或者政治倾向往往反而得不到预期的认识。

通俗小说常有的故事模式,读者或者观众在阅读和观看之前就建立了大致的期待,并且在阅读和观看结束后满足这种期待将会给普通观众带来满意的心理,并为下一次的尝试做好准备:

长篇影戏必有未婚夫妇,必有党人,必有中国歹人,必有机关,必有恶斗,必有汽车火车飞船,未婚夫妇必无一死无关紧要之人,则必累累以死。{13}

然而文学本身不是重复,故事模式常常限制文本本身的文学素质与独特性,甚至故事在迁就故事模式的过程中就丧失了故事自身的圆融性。鸳蝴派文学在某种程度上可以看作是现代才子佳人小说,虽然更新了一些现代元素,但心理机制是一样的。两者都试图在小说中完成作者和读者的心理期待,不论是大团圆的欢乐,还是悲剧的哀愁。现代上海读书市场的商业化气息愈加浓烈,期刊之间竞争激烈,读者导向化很明显。作者常常看中的是素材是否是读者喜爱的故事。

以周瘦鹃为例,他和好友丁悚经常结伴去看电影,看完后也常常是丁悚觉得这部电影的故事不错,可以写成小说,读者会喜欢:

丁子谓予曰:“是剧哀戚顽艳,大可衍为哀情小说。”{14}

二子尤击节叹赏。(丁悚)属予衍为小说。{15}

在丁悚和周瘦鹃一同看过《呜呼……战》之后,丁悚极力怂恿周瘦鹃写成影戏小说,周瘦鹃起初十分犹豫,因为他听说包天笑已经要写这部电影的影戏小说了,觉得自己再写,题材故事与其撞车,似有不妥,迟迟没有动笔。但丁悚却说道:

今之小说界时有其事,不见夫《牺牲》之后有《银瓶怨》,《六尺地》后有《土馒头馅》,《斗室天地》后有《牢狱世界》,《耐寒花》后有《丽景》。诸作虽属重复,而识者不以为病。且此系影戏,初无译本。天笑先生为是,子亦不妨为是。情节固一,而彼此之结构布局,文情意境各不相谋,何不可之有?{16}

后来周瘦鹃从其言,写了影戏小说《呜呼……战》,由此可见两点:第一,情节是否雷同读者并不关心,他们关心的是自己是否喜欢这个故事,小说作为承载的表现形式之一,可以千变万化。这一点,丁悚和周瘦鹃以及后来的一些影戏小说的创作者都是清楚的。第二,影戏小说作者在写作中具有相当高的自由度,影戏本身的故事只是素材的基础,自己可以根据自身的好恶以及读者期待自由发挥,存其筋骨,换其发肤,有时筋骨都有变化。

西方电影诞生初期也并非高雅艺术,大众艺术观影习惯远未养成,对电影感兴趣的常是所谓“游手好闲者”{17},于是电影剧本常常选用那些为大众喜闻乐见、通俗易懂且情节性强的小说来改编(如《庞贝城的末日》)。而鸳蝴派在选择“影戏小说”的写作材料过程中,也倾向于选择那些符合其审美标准的情节剧,如陆澹盦《赖婚》一篇所根据的格里菲斯导演的《WAY DOWN EAST》,剧情基本上套用了《苔丝》的情节,不过赋予了它一个大团圆的结局罢了。然而“影戏小说”创作者们求新的路径如果依然是通过一种类型代替另一种类型的话,这本身就是一种悖论。

(三)限度内的新尝试

受电影图像叙事的影响,一些影戏小说中不自觉地采取或者说逐渐认同了这种西式叙事方式,已经呈现出现代文学的一些端倪。其在限度内尝试西方“横断面”写法的尝试值得注意。

以周瘦鹃为例:《WAITING》开头一节,就截取了公园一景,叙述情侣二人的缠绵对话:

“吾爱卿不见花间有二蛱蝶乎?乃比翼而飞;又不见树梢有粮云雀乎?乃并头而栖。”

“多情哉蛱蝶与云雀也。”{18}

在对话中两人的互相关系就很轻易地叙述而出,自然而且非常生活化,说书口白的痕迹很淡,甚至还有点起兴的意思。有趣的是,作为周瘦鹃第一篇影戏小说尚如此,为何之后的《呜呼……战》、《庞贝城之末日》反而流于某生体似的倒退呢?答案很可能与内容有关,《WAITING》中人物较少关系简单,故事少波折,虽然抒情味浓重,但基本上是随男主人公单线发展的,所以不需要周氏“译述”成大家较能理解的“某生体”,按照电影本身叙述就很轻松了。而《庞贝城之末日》这样线索人物纷繁情节一波三折(电影是根据意大利长篇小说改编)的情况下,周氏既有的小说叙事能力无法直接表达,所以需要借助于传统的叙述手法。

三、电影与影戏小说的图文转换

(一)女性形象的狭邪化

1. 矛盾心理:诚如许多学者指出的那样,民初鸳蝴派小说存在着非常传统的道德教化与伦理观念,虽然实在效果上强调了“情”的作用,或者客观上描写出了爱情感天动地的力量,但悲剧性的结果原本却是作者规劝读者“莫溺于情”(徐枕亚语)的书写手段,似乎只是想告诉读者虽然爱情极其美好,但如果痴情于此,恐怕将要有大悲剧降临。其他一些小说里同样存在将悲剧归结于男女主人公“妄动痴情”{19}。这和传统的伦理小说或者狭邪小说有可比之处,因为它们也经常标榜自己是“过来人”,加上一个“警世”、告诫后来人的套子,文本内部却呈现一种投入与积极的心态,全然忘了自己“有益世道人心”的“预设”。或者说他们本身对于自己书写对象的态度就是暧昧的,然而也是充满兴趣的。

“影戏小说”创作上相较于传统小说也未能有时代意义上的突破。一方面这些影戏的观众与影戏小说的作者对于女性有一种传统文化上的保守形象认知,另一方面他们在上海这个商业文化与消费社会中非常清楚女性形象与其身体符号背后蕴藏的商机与阅读市场期待:

服装亦极新奇,均系特别打样裁制者。无论男女演员,皆半裸式,能于古野之中,表示近代之美,令人观之发生快感。{20}

而有意义且值得考量的是,面对西洋电影中那些非常不同于中国传统纲常教育下的白人女子以及中国新电影中的新派女子形象,她们的行为举止必定是与其时的传统文人想象是不同的,将这些西洋闺秀女子的行止书之成文会否是他们对传统的反叛?

2. 折衷处理:“影戏小说”的创作者们自觉或是不自觉地在其“影戏小说”中采取了折衷态度:狭邪化的描写处理。也就是说我们看到的“影戏小说”中的那些女性电影角色虽然出身西洋,举止符合现代礼节,但在小说中她们外貌的书写则十足中国化了,“英英玉立,艳冶如芙蕖出水”{21}等不一而足,而这种中国化如果借鉴“中国闺秀”自然会产生与举止(电影中已经有明确而清楚的预设)产生冲突。所以周瘦鹃等人就选择了狭邪小说中青楼女子的形象范式来给予折衷的处理。

在《不闭之门》、《呜呼……战》等影戏小说中周瘦鹃对女性身体的描写是大胆而直接的,虽然着重于脸的书写,但仍然透着一股浓艳之气:

这花影中却有一个脂香粉腻雪艳花娇的女郎婷婷坐着。瞧了她的玉容,揣测她的芳纪,遮莫是才过月圆时节,大约十六七岁的光景。两个宜嗔宜喜的粉颊上敷着两片香馥馥的香水花瓣儿,白处自白,白中却又微微带些儿媚红。一双横波眼直具着勾魂摄魄的大魔力,并且非常澄澈,抵得上瑞士奇尼佛湖光一片。檀口儿小小的,很像是一颗已熟的樱桃,又鲜艳又红润,管教那些少年儿郎们见了恨不一口吞降下去。一头艳艳黄金丝般的香云,打了一条松辫儿,垂在那白玉琢成一般的背儿上。单是这一缕缕的金丝发也能络住天下男子的心坎,不怕他们拔腿逃去。看官们别说在下形容得过甚其词,想恭维那美人儿。要知上面所说的委实都是实录。并非乱坠天花,信口胡说。可是恭维这影里美人有什么用,她断不能从白布屏上飞将下来,给在下一亲芳泽呢。{22}

“纤腰素手”,“皓齿樱唇”,这些影戏小说中的女性形象多是多情而直率的,这显然受惠于青楼文学的文学形象而非日常的闺阁风景。在语言上,很可想见的是她们与男主人公交流的时候那种盈盈若水耽溺缠绵的形状:动辄“阿郎”、“奴家”、“妾”等的称谓也加强了这种狭溺的气氛。

3. 局限性:而这种男性作者对于女性形象这种静止的观察(如《庞贝城末日》中从头到脚的比赋,《女贞花》中洗澡的女体),这种甚至有些不加节制的“窥看”,某种程度上完成了文字上的意淫与偷腥,女性已经被客体化以及物品化了。

周瘦鹃本人在面对这些西洋观影经验时是充满好奇而“厚道”的,愿意将新事物推介到普通读者中去,也知道读者要什么。即便是对事物本身的一种曲解。周瘦鹃在撰写影戏小说的同时也写了大量的电影评论文章《影戏话》,向广大民众介绍这种新视听,然而他的介绍不过是看重其新奇的形式与“洋派”的姿态,招呼人“看西洋镜”的骄傲颇能满足他们对于受尊重的传统才子身份的怀想,而介绍内容本身并不重要,也并不需要全然理解,更缺乏重视。诚如列文森所说:“上海的有些中国人所谓的世界主义,由中国朝外打量,最终不过是朝里看的那些人的乡土化变奏。那是硬币的翻转,一面是世故的脸,一面是求索的脸,带着羞怯的天真。”{23}

(二)电影技术进入“影戏小说”

一些西洋电影中具有突出特色的手法并未被“翻译”掉,得到比较传神的表达,以周瘦鹃为例:

1. 闪回。《WAITING》中男主人公临死前将公园缠绵回忆与现实孤独寂寥的情景交融起来:

惠尔乃槁坐椅上,沉沉以思,痴视不少瞬。刹那间往事陈陈,尽现于目前,初则见小园中喁喁情话时,继则见火车站前依依把别时,终则见个侬姗姗而来花餍笑倩,秋波流媚。直至椅则垂螓首,默默无语,但以其殷红之樱唇,来亲己吻。惠尔长跽于地,展双臂大呼曰:梅丽吾爱!予待卿已三十年矣,卿何姗姗其来迟也?呼既,即仰后仆于椅上,寂然不动而梅丽之小影尤在手。{24}

这种电影中常用的“闪回”的处理方法在古代文学中是不可见的,但因其直接而有效的形象性,为周氏所借鉴。后来周在其小说《改过》中言及父母的等待时也用了这一手法。

2. 平行蒙太奇。《庞贝城之末日》中在处理双线叙事的时候时常在节奏紧张的时候在平行的两条叙事线索中来回跳跃,交叉切换,有效地调整了剧情的节奏,延宕叙事悬念:虽然依然使用的是“看官你道是那谁谁谁此刻如何”的传统方法来进行转场,但是这种方法得到密集运用后就可以极大地加强故事的节奏与悬念。在《庞贝城之末日》一篇中叙及女主人妮蒂霞逃出牢狱去往法场救男主角克劳格斯的情节时,就非常明显地采用了这种方法,一方面叙述妮蒂霞如何破除万难向法场进发,寻找证人;一方面克劳格斯在被转移到刑场,行刑队在做准备,在叙述中节奏越来越快,气氛也越来越紧张。这种处理方法在周瘦鹃影戏小说中出现带有令人惊奇的效果。周后来在《脚》这篇小说中陈先生和狗儿母亲双线处理车祸也是这一手法的运用。

然而,周瘦鹃以上这些新奇的手法终究只是惊鸿一瞥,不能与全文其他部分的速度与质感相协调,显示出很明显的拼贴性,这大概也多少反映出作者的某种矛盾与试验心理。而周氏影戏小说的创作对其原创小说与翻译活动在技法和思维上理解西方小说都有一定的益处和助力。

结论:影戏小说的特殊性浅析

(一)技术与文化心理的惯性

通俗小说家如周瘦鹃在其影戏小说中大量添加传统小说元素,运用传统小说方法很可能出自两方面的考虑:

1. 既有的传统短篇小说创作范式在其脑中已经固化,无法轻易摆脱,在叙述过程中自觉运用范式下的律令,技术上形成一种类似于自动写作的态势。比如《何等英雄》、《战血情花》、《战地情天》都通过女主角之口说出类似于“君倘不成大事,非吾爱也”{25}这样的论调鼓励自己的情人上战场,立功名,让人想起晋文公离齐的故事。在这种故事中,女性已经观念化了,成为鞭策制度,以完成男人的个人成就与国家大义。这种观念不论在评书戏曲与小说中,还是当时生活中都是常见的,并与当时国难当头的情势相吻合,也算是一种合情理的发挥。

2. 受众的考虑,“五四”小说家们意在破除的那种重视情节故事的小说阅读期待在当时处在完全的统治地位。这种与书场经验相关的阅读期待以及对于模式化的剧情的反复体验的心理需要在某种程度上很难轻易转变。诚如前文所述,民初骈文小说、言情小说的大量出现是对晚清政治小说趣味性缺失与乌托邦口号的一种反拨,是逃避残酷现实的心理需要。另一方面,晚清民初凋敝的民生状况并不因为西洋技术或者生活方式的引介乃至革命而得到实质性的改变,革命也许只是上房揭瓦,如鲁迅《风波》中所描绘,心里的辫子不是一次革命就可以减掉,而文化习惯也不是朝夕可改。人们文化生活的需要也依然与传统时代相承,不是人为可以随意加速的。

(二)城市商业的猎奇心理与小说范式转变的必然

影戏小说的创作在引介西方现代经验方面意义特殊,虽然表现有时会因商业考虑而扭曲,但新经验却有冲破旧范式的实际效用:

1. 新兴的电影在上海生根后西洋大型影院的落成以及“影戏小说”在流行杂志上的发表,逐渐培养了一批观众的“时尚”消费需要。“影戏小说”的创作除了一种生活方式的示范也是一种软广告的推介,是读者导向的行为。《电影月报》上影戏小说连着演职员表连着影评连着该片制作公司的介绍成为《电影月报》的保留栏目格式,甚至有些电影尚未公映,褒奖的影评以及择其精要的影戏小说已经喧人耳目,非看不可了。而电影中西洋生活,外国风景,新鲜器物,美人绅士已经逐渐开始为人们理想生活的建构添砖加瓦,提供具体的可供向往的模板。与此同时,电影以及相关衍生品的消费已经成为一种小资生活的重要元素,彰显观者的意趣与品位。

2. 新的小说描写对象和现代经验必须要求中国书写者使用一些以往难以自发出现的技术和笔调来描写。描写内容本身常显出对旧模式的排斥。相对而言,一些不同文化质地下的不同现象,通过不同文化与不同表达方式的呈现,面相是十分不同的。由于客观表达的需要,传统小说范式下的周瘦鹃等一众影戏小说家从新兴的电影艺术中采纳了一些新鲜的叙述方式,复制到影戏小说的创作中,展现出新旧小说转变中要素性的转变,提示我们转变的渐变性与艰难,文学革命并非一蹴而就,也不能妄分新旧。

参考文献:

陈平原:《中国小说叙事模式的转变》(北京大学出版社,2004年)。

陈平原:《中国现代小说的起点:清末民初小说研究》(北京大学出版社,2005年)。

陈建华:《从革命到共和:清末至民国时期文学、电影与文化的转型》(广西师范大学出版社,2009年)。

李欧梵:《上海摩登》,(北京大学出版社,2001年)。

王德威:《想象中国的方法:历史·小说·叙事》(三联书店,1998年)。

王德威:《被压抑的现代性》(北京大学出版社,2005年)。

魏绍昌编:《鸳鸯蝴蝶派研究资料》(上海文艺出版社,1984年)。

芮和师等编:《鸳鸯蝴蝶派文学资料》(福建人民出版社,1984年)。

王志毅编:《周瘦鹃研究资料》(天津人民出版社,1993年)。

范伯群编:《周瘦鹃文集》(文汇出版社,2011年)。

林培瑞:《论一、二十年代传统样式的通俗小说》(伯克利:加州大学出版社,1981年)。

张英进:《中国现代文学与电影中的城市:空间、时间与性别构型》(江苏人民出版社,2007年)。

张英进:《民国时期的上海电影与城市文化》(北京大学出版社,2011年)。

刘铁群:《现代都市未成型时期的市民文学》(中国社会科学出版社,2008年)。

姜进主编:《都市文化中的现代中国》(华东师范大学出版社,2007年)。

本雅明:《发达资本主义时代的抒情诗人》(江苏人民出版社,2005年)。

托马斯·库恩:《科学革命的结构》(北京大学出版社,1998年)。

张灏:《中国近代思想史的转型时代》(台北:联经事业股份有限公司,2007年)。

胡霁荣:《中国早期电影史1896-1937》(上海人民出版社2010年)。

梅雯:《破碎的影像与失忆的历史》,(中国电影出版社2007年)。

注释:

① 周瘦鹃:《阿兄》,《礼拜六》1914年第24期,第11页。

② 陈平原:《中国现代小说的起点:清末民初小说研究》,北京大学出版社2001年版,第154页。

③⑨ 周瘦鹃:《爱之奋斗》,《礼拜六》1922年第153期,第11页。

④ 郑际云、华吟水:《日光弹》,《快活》1922年第11期,第1页。

⑤{16} 周瘦鹃:《呜呼……战》(一名《战之罪》),《礼拜六》1915年第33期,第19页;第8页。

⑥ 陈建华:《从革命到共和:清末至民国时期文学、电影与文化的转型》,广西师范大学出版社2009年版,第177页。

⑦⑧{11}{14} 周瘦鹃:《庞贝城之末日》,《礼拜六》1915年第32期,第20页;第6页;第1~2页;第6页。

⑩{12}{15}{18}{22} 周瘦鹃:《不闭之门》,《礼拜六》1915年第59期,第28页;第21页;第15页。

{13} 陆澹盦:《铁血鸳鸯本事》前言,1921年《新声》第六期,第73页。

{17} 裘里安娜·布儒娜:《漫步废地图:文化理论和Elvira Notari的城市电影》,转引自《上海摩登》,北京大学出版社2001年版,第131页。

{19} 如陆澹盦的《赖婚》中意外怀孕之女子。

{20} 《电影月报》1928年第3期封2。

{21} 周瘦鹃:《何等英雄》,《游戏杂志》1915年第11期,第32页。

{23} 转引自李欧梵:《上海摩登》,北京大学出版社2001年版,第327页。

{24} 周瘦鹃:《WAITING》,《礼拜六》1914年11月第25期,第6页。

{25} 碧梧:《战血情花》,《电影月报》1928年第61期,第77页。

(责任编辑:庄园)