涪江五桥斜拉桥主塔曲线爬模设计及线形控制

2015-03-25刘长卿中交第一公路工程局有限公司第四工程有限公司广西南宁530031

刘长卿(中交第一公路工程局有限公司第四工程有限公司,广西南宁 530031)

涪江五桥斜拉桥主塔曲线爬模设计及线形控制

刘长卿

(中交第一公路工程局有限公司第四工程有限公司,广西南宁530031)

摘要:以四川省涪江五桥斜拉桥曲线主塔为例,对主塔曲线结构施工设计进行分析,为保证主塔曲线线形与设计的完全吻合,采用爬模施工技术的同时,对于中、上塔柱采用全空间曲面线形控制技术,在模板的设计与构造上,通过在木梁与面板之间添加造型木条满足结构变化要求,实现竖向弧度。为保证空间全曲线线形,采用全站仪三维坐标技术、三角高程中间置站法、几何水准测量技术等相互校核进行测量定位控制。

关键词:曲线爬模;全空间曲面;线形控制

随着桥梁建设技术的快速发展,高塔斜拉桥不断涌现,结合目前国内外高塔施工技术,爬模成为桥梁高塔施工中不可替代的先进技术。到目前为止,国内外许多学者在爬模施工控制方面做了大量研究,取得了很多研究成果,但对于曲线爬模设计及施工控制技术,不论在理论上还是在方法上都还没有重大突破,很多方法仅仅限于理论探讨阶段,实际操作时存在很大随意性。本文以涪江五桥斜拉桥为例,阐述该桥主塔爬模体系的设计及其曲线线形的测量与控制。

1 工程概况

涪江五桥主桥为155+155 m预应力混凝土独塔斜拉桥,采用曲线H形索塔,索塔全高107 m。全塔竖向高度方向由直线段和两个不同半径的圆弧组成,凹槽、倒角形状复杂,尺寸变化剧烈,上段塔柱高33. 9 m,侧向弧度半径R=195.4 m;中段塔柱高54.74 m,侧向弧度半径R=355.4 m;下段塔柱高18.36 m,为直线段;塔柱4个角为半径R=300 mm的圆倒角,主塔立面及侧面见图1。

涪江五桥在设计上巧妙的与唐代诗人李白的故乡联系起来,桥型选择紧密结合江油市的人文历史和现实发展,采用线形优美的“酒樽”形式,主塔曲线线形优美。在施工上,为保证主塔曲线线形的完美,采用国内最先进爬模施工技术的同时,对于中、上塔柱采用全空间曲面线形控制技术。为不影响塔身的整体美观且便于现场施工,尽可能实现曲线主塔线形的完全吻合。通过召开爬模施工技术方案专家论证会,广泛征求意见,听取了国内爬模专家及模板厂家的意见,最终采用实现空间全曲面方案。

2 爬模体系设计

2.1总体设计思路

因本桥主塔为“H”形曲线索塔,中塔柱、上塔柱竖向高度分别由2个不同半径的圆弧组成,为不影响塔身的整体美观且便于施工,尽可能实现曲线主塔线形的完全吻合,考虑以下2种方案。

1)方案1:实现空间全曲面[1]

水平方向全曲面,高度方向每次新制造或改造,以消除圆弧模板旋转后产生的偏差。模板采用背面钉钉的方式保证面板在竖向完全与结构吻合且不被破坏(施工完直段后,将背面的角码松动,在木梁与面板之间添加造型木条满足结构变化要求,实现竖向弧度)。对于圆弧倒角部位,倒角高度方向一次性配齐,中塔柱和上塔柱通过调整刚角模的连接螺栓实现弧度。

图1 主塔视图

2)方案2:高度方向以直代曲[2]

高度方向以直代曲,且接受模板旋转后产生的尺寸偏差,模板只做旋转后的简单改造。对于圆弧倒角部位,模板采用分段、固定半径结构,接受模板旋转后产生的尺寸偏差。两种方案的比较分析见表1。

表1 方案比较分析

2.2模架体系的选择

针对主塔内外结构尺寸,同时为了减轻塔吊的工作次数,爬架架体采用液压自爬升模板体系(ZPM100) +CB240悬臂挂架[3]。主塔墩身采用木工字梁大模板体系,内模为现场散拼模板。

2.3模板系统设计

1)模板设计难点

①根据主塔分段标准层浇筑高度为4.5 m和3.8 m,模板设计高度定为4.69 m,模板采用背面钉钉的方式保证面板多次实现竖向完全与结构吻合且不被破坏;

②顺桥向塔外侧钢角膜两边均用勾头螺栓固定,顺桥向塔内侧的2个钢角膜一侧不用勾头螺栓固定(若用勾头螺栓,则将破坏面板无法满足使用要求)。

③MB1与MB2是覆盖纵向截面(8 700 mm)的2块模板,并且是对称模板,在主塔1~14节段此模板需要逐模裁切,从主塔第14节段开始为矩形模板。

④MB3是覆盖桥墩的横向面(5 500 mm)的模板,是矩形模板在施工完第17节段后采用的模板,将MB3靠外侧的模板裁掉860 mm,并将2个墩柱的MB3与MB3'反对调。MB3通过钢角膜在面板上的滑动实现结构面收缩的需要,但钢角膜需伸进结构面板2 mm。

⑤角模采用木梁与钢角模相结合,用勾头螺栓将钢角模板与大模板固定在一起。

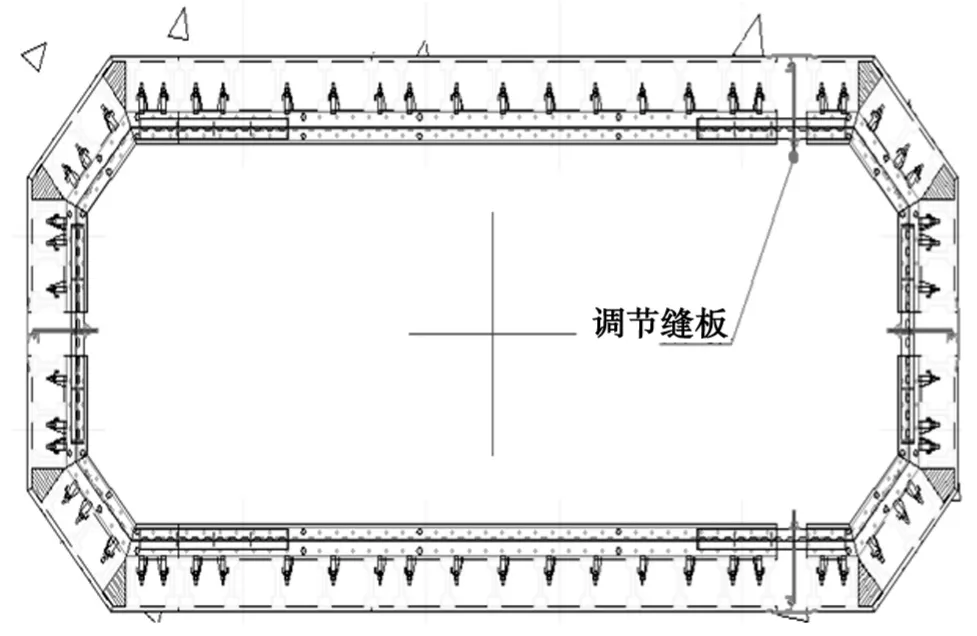

2)模板面板及背楞设计

为提高模板周转率,减少模板制作加工及安装工作量,增强外观质量,主塔大模板采用木面板+木梁+钢背楞组合结构[4],倒角采用钢模板,内模由于结构所致,索塔总高度为107 m,中、上塔柱54 m范围内有索导管,需要改装模板,不适宜用大模板,故采用与外模相同材料散拼施工,每个内腔设置4块调节缝板(如图2所示),便于角模的拆除和减少截面变化引起的模板改装次数。

模板面板采用21 mm厚进口Wisa板;竖向背楞为H20木工字梁,布置间距不超过300 mm;横向背楞采用双14#槽钢,竖向间距分别为300,1 200,1 200,1 200,790 mm。面板采用Φ4×16自攻自钻螺钉和25× 25×35的角码将H20木工字梁与面板钉在一起,H20木工字梁采用木梁连接爪和槽钢背楞相连成整体[5]。模板最大尺寸为6 520 mm×4 690 mm,质量为1 987 kg,下包100 mm,上挑50 mm,见图3。

图2 调节缝板结构示意图

图3 截面模板设计布置图

3)模板节点设计

模板之间用芯带和螺母连接,芯带用芯带销插好,见图4。阳角处不能拉结的地方可以在每次浇筑前将模板背楞与对面的模板点焊连接。模板与内筒散拼模板采用D20高强螺杆对拉,拉杆抗拉强度为255 MPa,横向布置间距不超过1 200 mm,竖向布置4根拉杆。拉杆采用D20蝶形螺母及垫片紧固[6]。

D20高强螺杆的抗拉强度为255 MPa,实际验算下,拉杆横向间距控制在1 200 mm以内就能满足混凝土浇筑侧压力要求。考虑到内筒模板为现场散拼,本工程对拉杆布置间距控制在900 mm左右[7]。

2.4架体系统设计

1)架体难度。主塔中、上塔柱圆弧段随主塔的高度旋转后爬升轨迹变化;爬架爬升实际轨道线为折线,角度分别为0.7°和1.1°;爬模施工完下塔柱直段后需更换曲线导轨(第六模开始) ;爬坠定位较复杂。

2)架体平面设计。主塔墩身采用ZPM100爬模体系[7],主塔共布置16个爬模机位。机位间最大间距4.9 m。单支墩身8个机位,如图5所示。爬模上架体采用3层桁架式平台[8],模板后移采用专用后移装置,后移装置和上架体一体,保证模板能后移500 mm,满足附墙挂座安装施工空间。整个爬模机位共分为8个单元,每4个单元相同,且每个单元的机位用槽钢做平台梁连接,然后将整个单元通过外侧围护钢管连接成整体。

3)架体立面设计。外爬架由上爬系统和下吊架系统两部分组成。上爬架在现场组拼后作为上部工作平台的支架,下吊架组拼后作为下部工作平台的支架,爬架从下到上共设置6层工作平台[9],从下往上分别为吊平台(拆卸埋件挂座)、液压平台(液压系统)、主平台(模板后移平台)、次平台(模板操作平台)、次平台(钢筋绑扎平台)、上平台(钢筋绑扎及浇筑混凝土平台)。

4)架体平台的链接。在铺设架体各层脚手板时,在每个单独独立的架体水平位置中间留800 mm× 600 mm的孔,预制爬梯将各平台连接[10],使架体上下有一个通道,在各平台洞口处用翻板将洞口封好。

图4 对拉杆连接设计图

图5 下塔柱单支墩身架体平台平面设计布置图

3 曲线测量线形控制

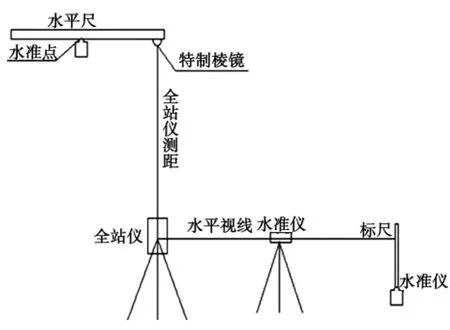

为保证空间全曲线线形,采用4种先进的施工测量控制技术相互校核测量控制[11]。

1) TC1201全站仪三维坐标技术。TC1201全站仪自身有对准、锁定棱镜,ATR自动目标识别,PS搜索功能,即便是光线很暗甚至晚上一样可以进行测量定位。三维坐标法的原理是首先输入测量点的坐标,瞄准后视方向,输入确定后视点坐标,旋转望远镜,照准测量的目标,利用全站仪自身内部电算程序,测设三维坐标[12]。

2)几何水准测量技术。高程控制采用DSZ2水准仪测量法配塔尺[13]。

3)主塔高程基准传递控制。主塔高程基准传递主要采用全站仪自身三角高程中间置站法进行控制[14]。原理是采用全站仪进行三角高程测量已知水准点至所求水准点的高差,无需量取仪器高度,标高精确量至mm,采用正倒镜观测和六测回测定高差法,取中数确定所测水准点与已知水准点的高差,求得所测水准点高程。

4)精密天顶测距法。此种方法的原理是利用配备弯管目镜的全站仪,通过竖直测量已知高程点到竖直方向棱镜的距离,求得高差,再采用水准测量将棱镜高程传递至主塔顶部[15];精密天顶测距传递高程示意图如图6所示。

图6 精密天顶距法传递高程示意图

4 结论

1)采用水平方向全曲面,以保证上塔柱曲线线形,高度方向每次新制造或改造,以消除圆弧模板旋转后产生的偏差。2)模板通过背面钉钉的方式保证面板在竖向完全与结构吻合并且不被破坏,施工完直段后,将背面的角码松动,在木梁与面板之间添加造型木条满足结构变化要求,实现竖向弧度。3)对于圆弧倒角部位,倒角高度方向一次性配齐,中塔柱和上塔柱通过调整刚角模的连接螺栓实现弧度,施工操作简单,线形易于控制。4)为保证空间全曲线线形,采用全站仪三维坐标技术、三角高程中间置站法、几何水准测量技术等相互校核进行测量定位控制。

参考文献:

[1]王永泰.大型双曲线冷却塔爬模施工技术的应用和改进[J].电力建设,2000,21(7) : 52-54.

[2]张丹丹.斜拉桥主塔曲线爬模施工技术[J].科技创新导报,2013(2) : 123-124.

[3]顾国明,夏卫庆,唐建飞,等.闵浦大桥液压爬模系统的设计[J].建筑机械化,2007,28(10) : 31-33.

[4]宁智刚.武汉天兴洲公铁两用桥主塔爬模设计及应用[J].施工技术,2011,40(348) : 20-23.

[5]张泥,何文凯.爬模在倮果金沙江特大桥高墩上的施工应用[J].西南公路,2013(4) : 54-58.

[6]刘鹏,黄朝晖.苏通大桥C1标墩身液压爬模施工技术[J].施工技术,2006,35(2) : 31-34.

[7]杜雨果.液压爬模在塔柱施工中的应用[J].江西建材,2014(1) : 157-158.

[8]任宝.爬模技术设计及其在桥梁高墩施工中的应用[J].公路交通科技:应用技术版,2014,31(6) : 239-241.

[9]黄盛.液压爬模在特大桥主塔施工中的应用[J].交通世界(建养机械),2013(2) : 206-207.

[10]周建虹.纬六路斜拉桥主塔爬模爬架设计与施工[J].桥梁建设,2005(5) : 72-75.

[11]王连彬,郑飞中.矮塔型斜拉桥异形主塔施工测量控制技术[J].中国新技术新产品,2011(7) : 111-113.

[12]田爱萍,肖建明,田力彬.三维坐标测量精度分析及应用[J].建筑施工,2010,32(12) : 255-257.

[13]赵庆林,王克忠.精密水准测量的施测及精度分析[J].黑龙江科技信息,2011(3) : 55-56.

[14]吴叶美,郭宗河.利用全站仪进行高大建筑物高程基准传递[J].现代测绘,2004,27(6) : 39.

[15]徐兮.顾及系统误差的精密测距仪之精度分析[J].工程勘察,2007(2) : 64-66.

(责任编辑:郎伟锋)

Design and Linear Control of Curve Climbing Formwork for Main Cable-Stayed Tower of NO.5 Bridge of Fujiang River

LIU Changqing

(The Fourth Engineering Co.,Ltd.,The First Highway Engineering Co.,Ltd.of CCCC,Nanning 530031,China)

Abstract:Take the main curved tower of No.5 cable-stayed bridge of Fujiang River in Sichuan as background,the construction design for the main tower curve structure is analyzed in this paper.To make sure that the curve shape of the main tower is fully consistent with its design,the climbing formwork construction technology is used at the same time.For the middle and upper tower,the linear control technology of the whole space surface is adopted.In the template design and structure,the vertical curvature is realized by adding modeled wood between the beams and panels to meet the requirements of structure changes.To ensure the linear shape of the whole space surface,the total station 3D coordinate technology,triangle elevation middle setting station method and geometric leveling technology and so on are used to control the measurement and position by mutual checks.

Key words:curve climbing formwork; whole space surface; linear control

作者简介:刘长卿(1984—),男,山西大同人,项目副经理,主要研究方向为桥梁施工技术及管理.

收稿日期:2014-12-03

DOI:10.3969/j.issn.1672-0032.2015.01.010

文章编号:1672-0032(2015) 01-0045-05

文献标志码:A

中图分类号:U448.272. 5