亚种间杂交稻母本与组合光合产物性状的相关性研究

2015-03-24廖色梅邓应德翟少华张海清石书兵

廖色梅,邓应德,翟少华,张海清,石书兵*

(1 新疆农业大学农学院,乌鲁木齐 830052;2 湖南农业大学农学院,长沙 410128;3 湖南杂交水稻研究中心,长沙 410125)

亚种间杂交稻母本与组合光合产物性状的相关性研究

廖色梅1,邓应德2,3,翟少华1,张海清2*,石书兵1*

(1 新疆农业大学农学院,乌鲁木齐 830052;2 湖南农业大学农学院,长沙 410128;3 湖南杂交水稻研究中心,长沙 410125)

亚种间杂交稻杂种优势利用是实现水稻超高产育种的一条重要途径,但其干物质转化率低成为亚种间杂交稻获得高产的瓶颈。为了进一步探索干物质转化率低的原因,探求生物学产量潜力与籽粒产量潜力的协调机制,以1个父本(R292),3个母本(Y58S、培矮64S、83S),3个亚种间杂交组合(Y58S/292、培矮64S/292、83S/292)和对照(岳优9113)为材料,研究了母本与组合光合产物性状的相关性。结果表明:(1)所有供试材料各个时期的可溶性糖与淀粉含量的变化呈动态趋势,可溶性糖含量以黄熟期最低,淀粉含量以黄熟期较高;(2)母本性状与组合性状存在着显著的正相关性;(3)4个部位中,均以茎秆穗颈可溶性糖含量最高,茎鞘和剑叶相对较低。

亚种间杂交稻;可溶性糖;淀粉;相关性

水稻是中国的主要农作物。袁隆平提出的超高产育种计划中认为利用亚种间的杂种优势选育超高产组合是实现水稻超高产的重要技术路径。自20世纪50年代籼粳杂交稻研究开始以来,大量专家学者已证实籼粳亚种中杂交稻光合生产能力和根系活力[1]较品种间杂交水稻以及普通水稻都表现出明显的杂交优势[2~6],但是,由于水稻籼粳亚种间杂交F1代常表现生育期超迟、株高超高、结实性差、籽粒充实滞缓等方面障碍[7],使籼粳亚种间的杂种优势难以直接利用。前人针对这些障碍依次找到了解决生育期超迟、株高超高[8]的对策,而对于籽粒充实滞缓的原因探究不尽一致。向阳等[9]认为亚种间杂交稻低结实率的生理原因在于强势粒对弱势粒的抑制作用。王志琴等[10]、陈海生[11]认为亚种间杂交水稻物质运转率低与灌浆初期籽粒中的ATP酶活性和IAA的含量有关。霍中洋等[12]认为氮肥的施用对干物质积累和籽粒产量存在着较大的影响。薛艳凤等[13]通过研究说明灌浆结实期遇18℃左右的短期低温弱光对籽粒结实有不利影响,进而会影响产量。吕川根等[14]认为在温度、湿度、日照等11项气象因子中,温度是影响受精率的主要气象因子,并计算出亚种间杂交稻的受精最适温度和安全温度分别为28.2~29.3℃和23.4~24.3℃,比籼稻和粳稻的平均值分别高2.2℃和1.5℃。而许多专家在亚种间杂交稻“流”方面做了相关研究,李德荣等[15]、邓启云等[16]、马均等[17]、张其芳等[18]、肖应辉等[19]认为,亚种间杂交稻籽粒充实不良跟水稻的输导组织有关。虽然目前亚种间杂交稻仍处于干物质转化率低、结实率低的阶段,但其具有较大的产量潜力。为了进一步探讨亚种间杂交稻干物质转化率低的原因,笔者以R292为父本,Y58S、培矮64S、83S为母本,配制3个亚种间杂交组合(Y58S/292、培矮64S/292、83S/292),以这3个组合和对照(岳优9113)为材料,研究了母本性状与组合性状的相关性,旨在为亚种间杂交稻生物学优势与产量平衡机制提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

父本R292为偏粳亲本(程氏指数为17,刘玉龙等),母本Y58S (程氏指数为8,尹超)、培矮64S(程氏指数为17,刘玉龙等)、83S(用Y58S改造的籼型不育系,由Y58S/h63B//Q120等 3个品种杂交而来,其中Q120为国际水稻所材料)均为籼型亲本,籼粳亚种间杂交组合Y58S/292、培矮64S/292、83S/292,对照岳优9113为三系品种间杂交品种。以上种子均由湖南隆平超级杂交稻工程中心有限公司提供。

1.2 试验方法

1.2.1 田间种植方法

为避免开花期极端高温和成熟期极端低温的影响,试验于2013年夏季在湖南长沙县春华镇进行,5月27日播种,6月25日移栽。8个供试材料随机区组排列,3次重复,小区面积为12 m2,插植规格20 cm×20 cm,每穴双株。试验田土壤肥力中等;按当地一季晚稻种植技术进行田间管理。

1.2.2 测定项目及方法

采用蒽酮法测定不同部位不同时期可溶性糖与淀粉的含量。

部位:茎秆、茎鞘、剑叶、穗颈;时期:孕穗期、抽穗期、齐穗期、黄熟期;取样:相应时期于10:00田间取样,每小区取3穴,洗净,将各个部位分开,取每穴主茎,茎秆取地上部第二节,茎鞘取倒数第二节,剑叶取叶片靠近茎鞘的部分,穗颈取穗颈节至以上2 cm的茎段。材料过多时置于液氮罐中保存。

1.3 数据处理

使用EXCEL、SPSS软件进行数据计算和统计分析。

2 结果与分析

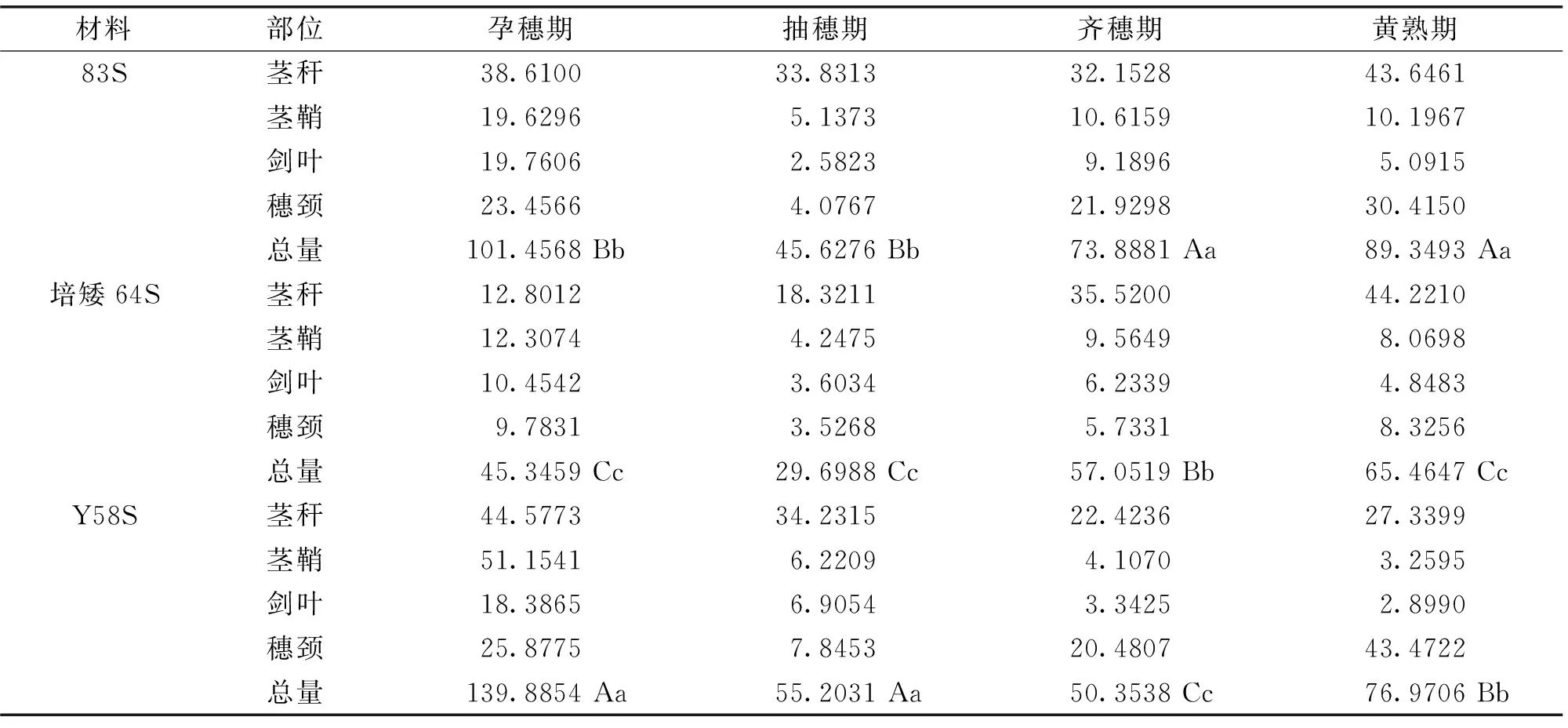

2.1 母本间的可溶性糖含量差异

水稻各部位可溶性糖和淀粉是其光合作用积累的主要物质,较高的可溶性糖和淀粉含量是提高水稻干物质总量的基础,可以使水稻具备更多的营养输送到穗部,利于增产。从表1和图1可以看出,4个时期中均以83S的可溶性糖含量最高,孕穗期、抽穗期、齐穗期、黄熟期其可溶性糖含量均显著或极显著高于培矮64S和Y58S。在孕穗期和抽穗期,培矮64S极显著高于Y58S,在齐穗期和黄熟期,Y58S极显著高于培矮64S。4个时期中可溶性糖含量的变化呈动态趋势,孕穗期含量较低,到抽穗期迅速上升,齐穗期保持平衡或变化不大,到黄熟期可溶性糖含量又有较大幅度的下降。83S在孕穗期和抽穗期保持平稳,齐穗期迅速增加,到黄熟期显著下降;培矮64S孕穗期可溶性糖含量较低,抽穗期和齐穗期含量保持较高,黄熟期急剧下降;Y58S在孕穗期可溶性糖含量较低,然后增加,到齐穗期已到最高,黄熟期显著下降,这与83S的变化趋势一致。4个部位中,茎秆和穗颈的可溶性糖含量均较高,茎鞘和剑叶相对较低。3个母本到了黄熟期可溶性糖含量均显著降低,这是因为大部分糖类物质已经转移到穗部,因此4个部位(茎秆、茎鞘、剑叶、穗颈)的可溶性糖含量明显降低。

表1 不同母本的可溶性糖含量(mg/g)变化

注:同列中不同大写字母代表在0.05水平差异显著,不同小写字母代表在0.01水平差异显著。下同。

图1 3个母本可溶性糖含量变化Fig.1 Soluble sugar content of three female parent

2.2 杂交组合的可溶性糖含量差异

从表2和图2可以看出,3个杂交组合中,孕穗期以83S/292的可溶性糖含量最高,抽穗期以培矮64S/292的可溶性糖含量最高,齐穗期以83S/292和培矮64S/292的含量相对较高,黄熟期以83S/292和岳优9113的可溶性糖含量最低。83S/292的可溶性糖含量从孕穗期到抽穗期、黄熟期呈下降趋势,抽穗期到齐穗期呈上升趋势,到黄熟期显著下降;培矮64S/292的变化动态与83S/292不一致,与Y58S/292变化趋势相同,以抽穗期含量最高,齐穗期略下降,黄熟期显著下降。黄熟期4个部位的可溶性糖含量均显著下降,其中以83S/292和岳优9113最低,分别降至3.1333、3.4580 mg/g。说明其干物质转化到穗部的流量大,可更多地供应穗部,从而相应地提高产量。4个部位中,均以茎秆含量最高,穗颈次之,茎鞘最低,这是因为在源库流系统中,茎秆和穗颈是光合产物的主要运输部位,部分产物集中在茎秆和穗颈中。

表2 不同杂交组合与对照的可溶性糖含量(mg/g)变化

图2 杂交组合与对照可溶性糖含量变化Fig.2 Soluble sugar content of hybridized combination between contrast

2.3 母本与其对应的杂交组合的可溶性糖含量的相关性

不育系可溶性糖含量与其对应的杂交组合间的可溶性糖含量极显著相关。83S与83S/292的相关系数为0.920,培矮64S与培矮64S/292的相关系数为0.987,Y58S 与Y58S/292的相关系数为0.879。由此可见,不育系母本各个部位各个时期的可溶性糖含量极显著影响着与其对应的杂交组合的可溶性糖含量,在亚种间杂交稻栽培育种中,可通过选择具有较高可溶性糖含量的母本来显著提高亚种间杂交组合的可溶性糖含量,为水稻“源”提供有利的基础条件。

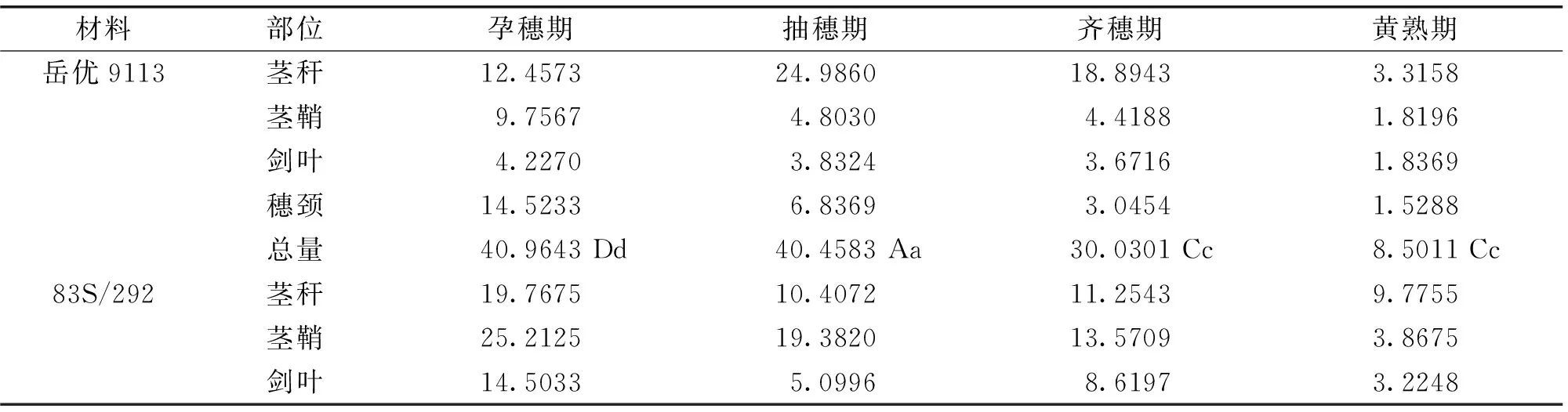

2.4 母本之间淀粉含量的差异

从表3和图3可以看出,孕穗期和抽穗期淀粉含量以Y58S最高,显著极显著高于其它两个材料,83S次之,以培矮64S最低,齐穗期和黄熟期以83S最高。各个部位的淀粉含量也具有差异,除Y58S外,均以茎秆含量最高,其次是穗颈。茎秆是水稻的主要支撑,茎秆淀粉含量越高,水稻的抗倒伏能力越强。淀粉不能直接运输,需转化成糖类才能供植物吸收。从不同时期的淀粉含量来看,83S在孕穗期的淀粉含量最高,抽穗期显著降低,齐穗期又有所上升,到黄熟期达到一个后期的高值;培矮64S孕穗期较低,抽穗期下降,到齐穗期和黄熟期保持上升。Y58S以孕穗期最高,抽穗期和齐穗期一直下降,接着上升,到黄熟期已达到76.970 mg/g。黄熟期3个材料的淀粉含量存在显著与极显著差异。这与母本间的可溶性糖含量在黄熟期显著下降的变化趋势不一致。

表3 不同母本的淀粉含量(mg/g)变化

图3 三个母本淀粉含量变化Fig.3 Starch content of three female parent

2.5 杂交组合之间的淀粉含量的差异

从不同杂交组合来看,孕穗期以培矮64S的淀粉含量最高,岳优9113最低,抽穗期岳优9113显著高于培矮64S和Y58S/292,齐穗期4个材料的淀粉含量也存在显著或极显著差异,以83S/292最高,Y58S/292最低,黄熟期中对照岳优9113的淀粉含量最低,培矮64S/292与岳优9113的淀粉含量不存在显著差异,83S/292的含量最高,Y58S/292次之。从各个时期的淀粉含量变化动态来看,不同组合均以孕穗期含量最高,抽穗期和齐穗期变化不大,黄熟期含量显著降低;Y58S/292在孕穗期淀粉含量在4个材料中最高,达到134.9 mg/g,抽穗期和齐穗期显著下降,黄熟期含量最低。与上述母本各个时期淀粉含量动态变化相比,存在着差异:母本在黄熟期的淀粉含量最高,杂交组合在黄熟期的含量最低。这是因为母本为不育系,植株中储存的淀粉不需供应穗部而自身积累,生育期越长,积累的养分也更多。淀粉虽然不能直接转化,但较高含量的淀粉能相应转化成较高含量的糖,为水稻高产提供足够的“源”。黄熟期中品种间杂交稻岳优9113的淀粉含量最低,说明其转化到穗部的物质更多,因此岳优9113的产量也相应最高。

表4 不同杂交组合与对照的淀粉含量(mg/g)变化

(续表4)

材料部位孕穗期抽穗期齐穗期黄熟期穗颈16.98862.84958.36895.8757总量76.4719Cc37.7378Aa41.8858Aa22.7435Aa培矮64S/292茎秆23.98518.298917.93922.3150茎鞘32.70612.50547.03262.1793剑叶25.77817.22874.69472.8725穗颈28.71754.06596.66692.2417总量111.1868Bb22.0989Bb36.3334Bb9.6085CbcY58S/292茎秆37.56046.978613.42018.4836茎鞘39.90795.98543.16371.6907剑叶21.28075.97163.10051.9554穗颈36.22477.28783.57211.9473总量134.9739Aa26.2234Bb23.2564Dd14.0770Bb

图4 杂交组合与对照淀粉含量变化Fig.4 Starch content of hybridized combination between contrast

2.6 母本与其对应杂交组合的淀粉含量的相关性

3个不育系母本与其对应的杂交组合间的淀粉含量的相关性存在着差异。83S与83S/292的淀粉含量相关系数为0.783,在0.01水平上存在显著相关性;培矮64S与培矮64S/292的相关系数为0.408,在0.01水平上相关性不显著;Y58S 与Y58S/292的相关系数为0.847,在0.01水平上存在显著相关性。由此可见,除培矮64S与培矮64S/292外,不育系母本淀粉含量在一定水平上影响其对应的杂交组合的淀粉含量,在亚种间杂交稻育种实践中,通过提高不育系的淀粉含量来提高亚种间杂交组合的淀粉含量,为培育“源”足的杂交稻组合可能是一条有效途径。

3 结论与讨论

3.1 结论

(1)所有供试材料各个时期的可溶性糖与淀粉含量的变化呈动态趋势,并存在显著与极显著差异。母本中以83S的可溶性糖含量最高,4个时期的含量均显著或极显著高于培矮64S和Y58S,亚种间杂交组合中以83S/292含量相对较高,母本性状与组合性状存在着显著的正相关性,对照岳优9113在黄熟期其可溶性糖含量较低,说明其转化到穗部的光合产物流量大。

(2)从各生育期的可溶性糖含量来看,除杂交组合83S/292外,其他品种孕穗期含量较低,抽穗期和齐穗期含量迅速上升,黄熟期下降。从各个时期的淀粉含量来看,供试组合在孕穗期、抽穗期、齐穗期变化趋势不尽一致,黄熟期的淀粉含量平稳上升。

(3)从不同部位的可溶性糖含量来看,均以茎秆含量最高,其次是穗颈,茎鞘和剑叶相对较低,各部位之间淀粉含量的差异不显著。

3.2 讨论

母本可溶性糖孕穗期含量较低,到抽穗期迅速上升,齐穗期保持平衡或变化不大,到黄熟期显著下降。孕穗期到齐穗期是光合产物不断积累的过程,而到黄熟期,水稻的光合产物主要供应于穗部,因此4个部位的可溶性糖含量急剧下降。下降越多,说明其转化到穗部的物质越多,更利于籽粒的充实。杂交组合的可溶性糖含量变化不尽一致,但黄熟期均显著下降。亚种间杂交组合与品种间杂交组合相比,品种间杂交稻在黄熟期可溶性糖含量最低,这也充分说明可溶性糖含量与籽粒充实度有着必然的联系。

母本的淀粉含量变化趋势是抽穗期较高,到孕穗期下降,齐穗期和黄熟期平稳上升。这是因为淀粉不能直接供作物吸收,而是随生育期逐步积累,导致淀粉含量在齐穗期到黄熟期这一过程中仍然不减。

4个部位的可溶性糖和淀粉含量存在着显著性差异,普遍以茎秆含量最高,其次是穗颈,茎鞘和剑叶含量相对较低。这是因为茎秆是水稻主要的运输通道,茎鞘和剑叶通过光合作用制造的光合产物通过茎秆向各个部位运输。茎秆是水稻的主要支撑,直接关系着水稻的抗倒伏能力。

亚种间杂交稻不育系母本与其对应的杂交组合间的可溶性糖和淀粉含量存在着相关性。除黄熟期外,母本的可溶性糖和淀粉含量越高,其相应的组合含量也会增高,说明亚种间配组时不育系的选择十分重要。李培德等[20]针对不育系选育存在的问题,提出了“双亲双优”策略,培育优质不育系,改良稻米品质。母本对组合的性状起着关键性的作用,配组时应确保双亲之一为优质品种。

[1] 沈 波,王 熹. 籼粳亚种间杂交稻根系伤流强度的变化规律及其与叶片生理状况的相互关系[J].中国水稻科学,2000(2):59-61.

[2] 周喜新,严钦泉,匡逢春,等.两系亚种间杂交水稻库源流特征与产量的关系[J].湖南农业大学学报(自然科学版),2005(2):111-114,146.

[3] 宗寿余,吕川根,赵 凌,等.两系亚种间杂交稻两优培九的高产生理基础初探[J].南京农专学报,2000(9):8-12.

[4] 庄宝华,张数标,章清杞,等.两系亚种间杂交稻两优培九产量形成的生理特性[J].福建农林大学学报(自然科学版),2003(6):137-141.

[5] 刘玉龙,邓应德,周飞捷,等.两个亚种间杂交稻新组合干物质积累及分配研究[J].农业现代化研究,2011(5) :348-351.

[6] 杨建昌,张文虎,王志琴,等.水稻新株型与粳/籼杂种源库特征与物质运转的研究[J].中国农业科学,2001(5):511-518.

[7] 卢兴桂,顾铭洪,李成荃,等.两系杂交水稻理论与技术[M].北京:科学出版社,2001.100-129.

[8] 袁隆平.杂交水稻超高产育种[J].杂交水稻,1997(6):4-9.

[9] 向 阳,李必湖,陈良碧,等.亚种间杂交水稻低结实率的生理原因分析[J].作物研究,2001(2):1-4.

[10] 王志琴,杨建昌,朱庆森.亚种间杂交稻物质积累与运转特性的研究[J].江苏农学院学报,1996,17(4):1-5.

[11]陈海生.外源生长素对亚种间杂交稻两优培九籽粒生理活性和结实率的作用[J].安徽农业科学,2012(1):80,139.

[12]霍中洋,张洪程,王秀芹,等.氮肥对亚种间杂交水稻“两优培九”产量及氮素营养特性的影响[J].江苏农业学报,2003(4):223-227.

[13]薛艳凤,郎有忠,吕川根,等.两优培九及其父本扬稻6号抽穗后叶片与根系衰老特点的研究[J].扬州大学学报(农业与生命科学版),2008(3):7-11.

[14]吕川根,邹江石,胡 凝,等.亚种间杂交稻颖花受精率与温度的相关性及模型分析[J].应用生态学报,2005(6):1026-1032.

[15]李德荣,喻宁根,吴国杰,等.两系亚种间杂交稻形态解剖性状差异的研究[J].江西农业大学学报,2010,32(6):1089-1096.

[16]邓启云,马国辉.亚种间杂交水稻维管束性状及其与籽粒充实度关系的初步研究[J]. 湖北农学院学报,1992(2):7-11.

[17]马 均,周开达.亚种间重穗型杂交稻穗颈维管束与穗部性状的关系[J].西南农业学报,2001(3):1-5.

[18]张其芳,刘 奕,黄福灯,等.水稻不同粒位小穗轴的超微结构差异及其CaM活性的细胞化[J].作物学报,2009(12):2280-2287.

[19]肖应辉,陈立云,余铁桥,等.亚种间杂交稻穗颈节间组织与物质运转关系的研究[J].作物学报,2001(3):392-396.

[20]李培德,徐华山,陈胜兵. 粳型实用两系不育系选育存在的问题及对策[J]. 现代农业科技,2014(23):68-70.

Study on Photosynthates Characters Correlation of Hybrid Rice Female Parent and Their F1Hybrids Between Subspecies

LIAO Se-mei1,DENG Ying-de2,3,ZHAI Shao-hua1,ZHANG Hai-qing2*,SHI Shu-bing1*

(1 College of Agronomy,Xinjiang Agricultural University,Urumqi,Xinjiang 830052,China;2 College of Agronomy,Hunan Agricultural University,Changsha,Hunan 410128,China;3 Hunan Hybrid Rice Research Center,Changsha,Hunan 410125,China)

The utilization of hybrid rice heterosis between subspecies is an important way to prove rice breeding programs,but the low matter conversion rate of the hybrid becomes the bottleneck to get high yield. To further explore the reasons for the low conversion rate of dry matter and explore the coordination mechanism between biological yield’s potential and grain yield’s potential,the study whose materials are a male parent (R292),three female parent (Y58S,Peiai 64S and 83S),and three hybridized combinations between subspecies (Y58S/292,64S/292,83S/292) and contrast (Yueyou 9113),were selected for this studied to identify the correlation of the agronomic characters among the female parents and their F1hybrids. The results show that: (1) In all the periods the soluble sugar and starch content of all the selected materials showed a dynamic trend,and the highest starch content is at the yellow maturity stage while the lowest soluble sugar content is at the yellow maturity stage;(2) Notable positive correlation appeared between the agronomic characters among the female parents and their F1hybrids;(3) In the four parts,stem has the highest content followed by panicle while stem-sheath and flag leaf are relatively low. Therefore,in the proposition of guaranteeing the rice yield advantage of biological yield and the large database and so on advantages between subspecies,choosing superior parent to improve the their F1hybrids’ characters,will be an important approach to the future development of hybrid rice between subspecies.

hybrid rice between subspecies;soluble sugar;starch;correlation

2015-03-21

廖色梅(1989-),女,湖南益阳人,硕士研究生,Email:461910163@qq.com。 *通信作者:张海清,教授,博士,主要研究方向为种子工程与原理,Email:hunanhongli@aliyun.com;石书兵,教授,博士,主要研究方向为作物栽培学与耕作学,Email:shbshi@sina.com。

S511.01

A

1001-5280(2015)04-0336-07

10.3969/j.issn.1001-5280.2015.04.02