对一例机车不上码故障原因分析及对策

2015-03-23商妮

商妮

摘 要:西康线微电子交流计数电码化设备在西安维修车间纺织城、田王等站正式开通投入使用后,纺织城站多次收到司机反映机车不上码信息。检查室内及室外发送、接收相关电码化设备均无异常。通过调看微机监测,对机车不上码时段的站场信息分别进行回放、分析比对并走访车务人员,发现机车不上码均发生在机车折返运行时。进一步研究发现在站内电码化电路设计中存在缺陷。该文根据在现场运用中纺织城站发生的一例机车不上码故障,对该站电码化电路存在的不足进行了分析并提出改进意见,通过修改站内电码化电路,消除了设备隐患及缺陷。

关键词:机车不上码 原因分析 对策

中图分类号:U262.2 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2014)12(a)-0085-01

西康线微电子交流计数电码化设备投入使用后,纺织城站多次收到机车不上码信息。笔者通过钻研站内电码化电路,发现电路设计存在缺陷,采取电路改进措施后解决了问题。

1 存在问题及分析

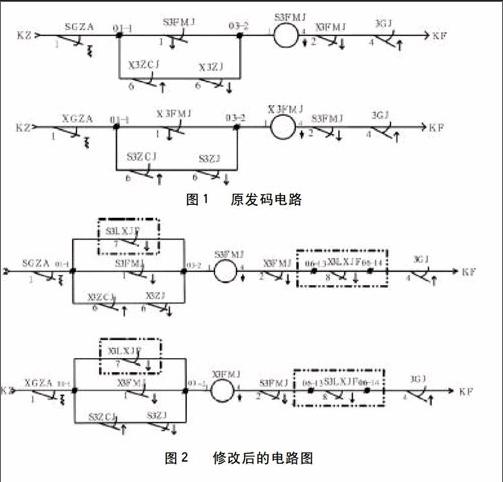

2008年5月15日,接纺织城站通知:3G上行开51004次单机时,司机反映机车不上码。控制台信号显示正常,无电码化报警信息。接到故障通知,笔者立即到该站对相关电码化设备进行检查、测试,室内外设备均无异常。通过调看微机监测,回放站场信息并走访车务人员,发现不上码均发生在机车接入股道,再反方向折返运行时。因这种行车方式较少见,故障现象不易捕捉。在检查确认设备正常后,经过分析钻研该站内电码化电路,发现电路设计上存在以下缺陷,如图1。

由交流计数电码化原理我们知道,要向机车发码,必须依靠S3FMJ吸起条件控制相关继电器动作来完成。下面我们看看下行列车折返运行时的情况。下行单机接入3G股道后,X3FMJ吸起(如图1中X3FMJ电路),接通公式为:KZ→XGZA1→S3ZCJ61-63→S3ZJ61-63→X3FMJ1-4→S3FMJ21-23→3GJ41-43→KF;X3FMJ吸起后通过其第一组前接点自闭。再由其吸起条件控制相关继电器动作向机车发送电码化信息,机车接收的是下行信息。此时机车若折返向上行发车,因X3ZCJ吸起(另一咽喉未向3G建立进路),通过其第六组后接点断开了S3FMJ的励磁电路,使S3FMJ无法吸起,电码化电路中相关继电器不能动作,因此室内无电码化信息送出,造成机车不上码。要克服这一缺陷必须对以上电路进行研究并修改,增加相关控制条件。

2 采取的对策

通过分析S3FMJ控制电路我们看到,如果给S3FMJ增加一条励磁电路,同时使它吸起时检查股道另一端的X3列车信号在未开放状态,就可以在列车折返过程中使S3FMJ保持吸起,向机车持续发送电码化信息。

解决方案:以S3FMJ电路为例。在S3FMJ励磁电路中串入X3LXJF第八组后接点;在其第一组前接点处并联S3LXJF第七组前接点条件。当下行列车接入3G再折返运行时,因X3信号机处于关闭状态,X3LXJF落下;随着S3信号机开放,S3LXJF吸起,通过其第八组后接点切断X3FMJ电路,下行不再向机车发码。S3LXJF吸起通过其第七组前接点沟通S3FMJ的励磁电路,使S3FMJ吸起并保持自闭,向机车持续发送电码化信息。这样就保证了机车反方向折返运行时,可正常接收到电码化信息,从根本上克服了机车不上码问题。修改后的电路图如下图2(虚框内为新增部分)。

3 电路修改取得实际效果

确定修改方案并报上级审批后,我们对管内田王、纺织城站电码化电路进行了全面修改,彻底克服了缺陷,机车折返不上码故障再未发生。

4 结语

该起机车不上码故障处理是在对电码化设备进行全面检查、测试未发现异常的基础上进行的。在平时查找故障时,往往重视设备排查及既有电路分析,对特殊的行车方式考虑不周,电路设计方面存在的缺陷不易发现。比如此次故障,往往按照常理对正常发车时电码化电路的动作进行分析,而忽视了机车折返特殊运行情况,所以在故障处理中会走弯路。可见,处理信号设备故障时,要善用发散性思维,从多角度去分析查找,才能迅速找准故障点,排除故障压缩延时,也有利于及时发现并克服设备的先天设计缺陷,维护设备安全。

参考文献

[1] 张学毅.JK99429A铁路机车故障智能诊断系统[J].电脑与信息技术,2001.

[2] 张学毅.铁路机车故障智能诊断的实现[J].计算机测量与控制,2013.

[3] 张学毅,梁建华,谭兮.GPRS接入嵌入式Internet实现机车故障远程诊断[J].通信技术,2009.endprint