例谈化学复习课中的“再创造”教学

2015-03-20赵培龙

赵培龙

著名教育家弗赖登塔尔提出了“再创造”的教学理念,所谓“再创造”,是指充分肯定学生是学习主体的前提下,把教学作为一种活动过程来进行。在教学中,自始至终让学生有自由活动机会,使他们处于积极创造的状态,有进行创造的欲望。复习课的主体是知识的温故,如何突破以往复习课中仅有温故而无知新,改变学生的被动地位,这就需要进行复习再创造。在化学知识复习过程中,鼓励学生运用已有的知识去经历自主整理的过程,用他们自己的方式去探索和重建化学知识。

一、发展观察力是“再创造”的基础

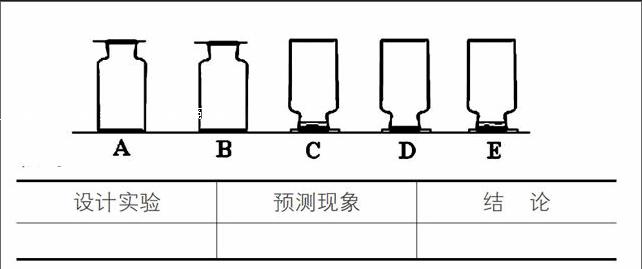

案例1:实验桌上放有刚收集好的五瓶无色气体(其中C、E瓶中均有少量的水)。五种气体分别可能是氧气、氢气、甲烷、二氧化碳和一氧化碳中的一种。

问题1:从上述五瓶气体存放状态,请你猜想各瓶中分别可能是什么气体?你猜想的理由什么?

问题2:请设计实验证实你的猜想,并考虑你设计的理由是什么?

问题3:基于以上两个问题的思考请你归纳上述五种气体的物理性质、化学性质和用途。

分析:

第一问:由于情境中“A、B”装置相同,所以A、B气体物理性质相近,可能是氧气或二氧化碳。“C、D、E”装置相近,可能是氢气、甲烷、一氧化碳,因一氧化碳有毒,而其中C、E瓶中均有少量的水,D中没有,所以D装置中不可能为一氧化碳。学生必须首先观察情境中五瓶气体的不同的存放方法,比较出其中气体的物理性质,其次思考上述五种气体各有哪些物理性质,从而对应思考,作出猜想。但是答案是开放的,不能做出肯定的唯一的结论。

第二问:为了进一步确定“A、B”装置中,C、D、E”装置中的气体就必须依靠各气体的化学性质进行鉴别了。而这个气体鉴别的方法又是答案开放的思考过程,学生可以发挥的空间很大。

第三问:在上述两个问题的讨论后,最后对气体物理性质和化学性质进行归纳整理也就是水到渠成了。

该案例中教师创设了情境,通过五瓶气体的存放状态,学生观察、比较、分析对复习“气体的性质”这一内容不再觉得简单枯燥机械,从而让思维变得有趣味,也就能激发学生的思维的深度、广度,学生的创造潜能被调动起来,再通过深刻地观察、细致的分析形成自己独特的思维模式。

二、锻炼质疑力是“再创造”的重点

案例2:某同学在进行酸碱中和反应的实验中,向烧杯中的氢氧化钠溶液滴加稀盐酸一会儿后,才发现忘记了滴加指示剂,为了确定盐酸与氢氧化钠是否恰好完全反应,他从烧杯中取出少量于一试管中,并向其中滴加几滴酚酞试液,振荡,发现没有出现红色,于是他得出“两种物质已恰好完全中和”的结论。

1.你认为他得出的结论正确吗?为什么?

2.请你另设计实验,探究上述烧杯中的溶液是否恰好完全中和。

分析:

酚酞试液遇碱性溶液显红色,此题酚酞未变色,只能说明反应后的液体不显碱性,可能显酸性或中性,因而得出两种物质已恰好完全中和的结论不可靠。设计实验时应从酸的性质方面考虑。

质疑就是积极地保持和强化自己的好奇心和想象力,不迷信权威、不轻信直观,不放过任何一个疑点,敢于提出异议与不同看法,尽可能多地向自己提出与研究对象有关的各种问题。教者利用学生熟悉的的酸碱中和反应,让他们通过分析,发现了酸和碱的性质等相关知识。对于这些通过质疑习得的内容,学生记得牢、感触深。

三、提升猜想力是“再创造”的关键

案例3:铁暴露在空气中会生锈。不知你注意了没有,将苹果切开不久,果肉上就会产生一层咖啡色的物质,也好像是生了“锈”一样。某化学活动小组对此进行了探究。

【提出问题】切开的苹果“生锈”与什么因素有关?

【猜想与假设】

猜想①:可能与空气没有关系,只是果肉内的物质自身相互反应而“生锈”。

猜想②:可能是果肉中的物质与空气中的氧气作用而“生锈”;

猜想③:可能是果肉中的物质与空气中的氮气作用而“生锈”;

猜想④:可能是果肉中的物质与空气中的二氧化碳作用而“生锈”;

猜想⑤:可能是果肉中的物质与空气中的氧气作用而“生锈”,并且苹果“生锈”的速度还可能与温度有关。

【收集证据】

(一)查阅有关资料:已知苹果“生锈”是果肉里的物质(酚和酶)与空气中的一种物质发生反应,生成咖啡色的物质。

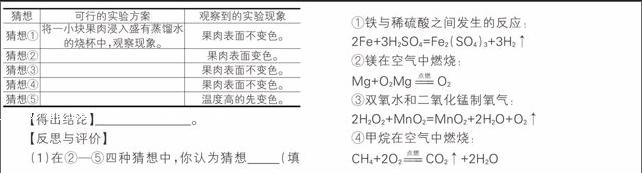

(二)实验探究:针对上面的猜想①至猜想⑤,化学活动小组依次设计了实验方案,进行了实验验证,并依次观察到下列实验现象。请你将他们设计的可行的实验探究方案,填写在下表中。

[猜想\&可行的实验方案\&观察到的实验现象\&猜想①\&将一小块果肉浸入盛有蒸馏水的烧杯中,观察现象。\&果肉表面不变色。\&猜想②\&\&果肉表面变色。\&猜想③\&\&果肉表面不变色。\&猜想④\&\&果肉表面不变色。\&猜想⑤\&\&温度高的先变色。\&]

【得出结论】_______________。

【反思与评价】

(1)在②—⑤四种猜想中,你认为猜想_____(填代号)最不合理,理由是______________________。

(2)在验证猜想①时,同学们发现,如果水不与空气隔绝,果肉放在水中时间长了也会变色,其可能的原因是______________________________。

【应用】

根据上述结论,要防止果汁变质,果品加工厂加工和保存果汁时可采取的措施是_______________。

分析:

该题先交代“铁暴露在空气中会生锈”,进而转移到苹果切开后果肉生“锈”,引申探究切开后的苹果生“锈”与哪些因素有关。该题设计时将其科学探究的过程完整地呈现出来,这样同学们可以循序答题。同学们解答该题的问题要与已学的探究铁生锈条件的知识相类比,拓展迁移到探究苹果生“锈“的原因上来,抓住题中的各种猜想,参考验证“猜想①可行的实验方案”,紧扣氧气、氮气、二氧化碳的性质和温度的影响,可设计出验证猜想②-⑤的可行实验方案来,“得出结论”是要对验证猜想①-⑤的各个实验结论的综合,“反思与评价”则是对验证“猜想①-⑤可行的实验方案的再思考、其作用价值的评价,最后的“应用”突出了探究的价值和社会意义。

猜想是由已知原理、事实出发,对未知现象及其规律所做出的一种假设性的命题。教学中培养学生猜想能力是激发学生学习兴趣、发展学生直觉思维、掌握探求知识方法的必要手段。学生通过课本“探究铁生锈的条件”为原型,借助想象发现规律特征。教师让学生去猜、去想,猜想问题的结论、解题的方向,让学生成为学习的主人,推动其思维的“再创造”。我们要善于启发、积极引导,鼓励学生猜想,以真正达到启迪思维、发展科学素养的目的。

四、训练统摄力是“再创造”的保证

案例4:在复习化学方程式书写时,投影展示班级中学生平时练习中出现的书写错题,请学生指错并改正。

①铁与稀硫酸之间发生的反应:

2Fe+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2↑

②镁在空气中燃烧:

Mg+O2Mg[点燃]O2

③双氧水和二氧化锰制氧气:

2H2O2+MnO2=MnO2+2H2O+O2↑

④甲烷在空气中燃烧:

CH4+2O2[点燃]CO2↑+2H2O

⑤高温煅烧石灰石:

CaCO3[点燃]CaO+CO2↑

⑥加热高锰酸钾:

KMnO4[加热]K2MnO4+MnO2+O2↑

分析:

①不尊重客观事实,错写生成物,生成物应为FeSO4;

②错写物质化学式,将生成物MgO化学式写错;

③把催化剂误认为是反应物或生成物;

④气体错标;

⑤错写反应条件;

⑥方程式未配平。

“再创造”的过程,更具体地说,是指学生在学习过程中善于独立思索和分析,不因循守旧,能主动探索、积极创新的思维因素。它的显著特征包括:第一,独创性。思维不受传统习惯和先例的禁锢,超出常规。第二,求异性。思维标新立异、出奇制胜;对一些知识领域中长期以来形成的思想、方法不信奉,特别是在解题上不满足于一种求解方法,而是谋求一题多解。第三,联想性。面临某一种情境时,思维可向纵深方向发展;觉察某一现象后,思维可以设想它的反面。第四,灵活性。思维突破定向、系统、规范、模式的束缚;不拘泥于书本所学的、教师所教的,遇到具体问题灵活多变,活学活用。第五,综合性。运用思维调节局部与整体、直接与间接、简易与复杂的关系,在诸多的信息中进行概括、整理,把抽象内容具体化、繁杂内容简单化,从中提炼出较系统的经验,以理解和熟练掌握所学内容。

[参 考 文 献]

[1]陈丽琼.重视复习课中课本例习题的“再创造”[J].上海中学数学,2013(12).

[2]毛云中.新课程化学教学中引领学生进行“再创造学习”的探讨[J].化学教学,2009(6).

[3]费明南.在复习中经历再创造[J].小学教学设计,2005(6).

(责任编辑:张华伟)