有效问题设计在高中英语阅读教学中的实践与运用

2015-03-20赵钰莲武瑛

赵钰莲 武瑛

[摘 要]

阅读教学是英语教学的重要组成部分在阅读教学中,教师能否提出有效的问题是能否引起学生深入思考、培养学生思维品质和能力的关键。从有效问题的概念界定和特征入手来探讨如何在高中英语阅读教学中设计有效问题,对引导学生逐层理解阅读文本、发展学生思维能力有很重要的作用。

[关键词]

有效问题;高中英语;阅读教学;特征

一、引言

《普通高中英语课程标准》明确指出,高中英语课程应“在进一步发展学生综合语言运用能力的基础上,着重提高学生用英语获取信息、处理信息、分析问题和解决问题的能力,特别注重提高学生用英语进行思维和表达的能力”。在常规英语阅读教学中,教师应注重通过设计一系列问题引导学生对文本内容进行感知、理解和梳理,并对作者的观点、写作意图、情感态度等进行分析和评价。这就需要教师的问题设置具有层次性和较高的思维含量,只有这样的问题才能够真正培养学生的阅读理解能力和用英语思维的能力。

二、阅读教学有效问题的概念界定

提问是课堂上师生、生生间交流的重要组成部分,是有效教学的核心。有效的教学离不开有效的提问。有效提问是能够使学生做出相关的、完整的答复,并且同时激发学生的参与意识的提问。它是可以激发学生思维、促进学生参与、发展学生认知、有效组织课堂、促进教学目标实施的提问(鲁子问、王笃勤,2006)。

有效提问意味着教师所提出的问题能够引起学生的回应或回答,且这种回答让学生更积极地参与到学习的过程中(肖成全、刘芳,2006)。

有效提问意味着教师所提出的问题既要符合学生的认知水平和认知规律,使学生有话可说,从而达到最基本的语言训练目的,又要能启发学生开动脑筋,积极思维,对已有认知结构重新组合,从而更好地表达想要表达的观点,提高思维水平。所有的课堂行为都具有两面性,即“艺术性”和“科学性”(陈羚,2006)。

三、问题设计在教学实践中的应用

基于以上对有效问题概念的界定,笔者在高中英语阅读教学中尝试以有效问题为线索来引导学生对教材阅读文本的逐层理解以及发展学生的思维能力。下面,笔者以北师大版教材模块八Unit 24 Lesson3 A Changing World为例来介绍阅读教学中有效问题的具体设计。

(一)读前环节

首先,在读前的导入环节,教师围绕文章标题中的 “change”一词展开,提出问题 “Since we are living in a changing world, can you think of what has changed nowadays?” 此问题将学生注意力引到了“change”一词,引导学生关注身边的变化。问题指向学生的日常生活,这样的问题是学生熟悉的, 能与学生产生情感上的共鸣。学生对于此问题人人有话可说,体现了以学生为中心、符合问题设计的主体需要原则。于是,学生们争先恐后地发言,有同学说到科技变化,有同学说到气候变化,有同学说到环境变化,有同学说到交通方式的变化,有同学说到人口变化,甚至有同学谈到人际交往方式的变化,等等。这样的一个开放性的问题极大地激发了学生的兴趣,引起了学生的思考,使得学生迅速捕捉到了世界的发展和变化,为下一步的阅读做了很好的铺垫和预热。

(二)读中环节

在读中环节,教师要求学生快速阅读文本,以回答以下两个问题作为阅读任务。

(1)What are the headings for each paragraph?

(2)What is the best title for this passage?

这两个问题的设置旨在让学生了解文章大意,在了解了大意后,文本的脉络便清晰可见。这样的设计符合与学生的知识、能力相一致的原则,贴近学生的“最近发展区”,立足于学生的现有水平提出恰当的问题,同时,针对学生情况,老师适当提供“支架”帮助,指出要想总结headings,需要找到每一段的key sentences,这样,困难的问题便转化为了学生们比较熟悉的找每段中心句的任务。学生在独立完成这两个问题后,进行对子活动来相互核对答案,这就减轻了学生们的心理压力,增强了学生阅读和表达的信心和勇气。

接下来,按照阅读的基本步骤,教师带领学生们来到了细读的环节,教师提出以下几个问题:

(1)What are the differences between the two definitions about hutong in different period of time?

(2)What do the differences represent?

(3)What are the differences about the functions of hutong in different periods of time?

(4)What do the differences represent?

(5)What can tourists do in hutong nowadays? Why?

要想正确回答以上5个问题,学生不仅需要从文本中提取细节信息,而且需要对细节信息进行适当的推理判断,同时,需要学生自己read between the lines,因此,它们兼具了以上所提到的“展示型问题”和“参阅型问题”的特点。答案中的某一部分是文章的原句,答案是唯一的,因此,学生只需要找到即可,但同时,由于这5个问题中有4个都涉及到了“胡同”定义和功能的今昔对比,要想回答好这几个问题,学生在一定程度上参阅文本内容的同时,更需要结合已有的认知和经历,对文本信息进行提取、加工和运用,并且能够从文本中找到足够的信息来佐证答案。因此,这时学生读文章时,不再仅仅是划出答案即可,而是需要深入思考,并根据文本内容加上自身理解来回答问题,这对学生的思维量的要求大大提高,这符合有效性问题的特征之一——启迪思维。同时,这些问题都具有一定的开放性。开放性问题的答案不是简单的yes或者no,而是为了培养学生的发散性思维,培养创新精神和创新能力。同时,由于问题2、4、5都涉及到了对学生的追问,学生需要深入思考,这些都属于“加工性问题”。加工性问题主要就是针对学生回答的追问,让学生有机会重新考虑、回顾或更新他们的回答,这3个问题的设定引导学生更加深入地调查自己的思考过程。

(三)读后环节

在读后环节,教师根据文本特点和课标要求,设置了不同梯度的活动。首先是基于文章内容复述,通过这个环节,学生的语言知识得到了夯实。接下来,教师提出以下两个问题:

(1)Why is this passage entitled “A Changing World”?

(2)If you were the writer, what would you entitle the passage?

学生要想回答以上两个问题,需要理清文章脉络,同时寻找与题目之间的关系,这属于三类问题当中的“评估性问题”。学完这篇文章,学生们需要站在一个新的高度来思考究竟文章想要表达什么。这一问题的设计符合问题设计中的促进学生终身发展原则,因为这两个问题能促进学生高级思维能力的增长。高层次思维是有意识的,围绕特定目标的,付出持续心理努力的,需要发散、研究判断和反思等认知活动的复杂思维,它包括问题解决、创造性思维、批判性思维。经过学生的思考和小组讨论不难发现,文章正是以时间顺序来说明“胡同”这一建筑的变迁,同时,“胡同”又是北京的地标式建筑,因此,文章也暗示了北京的变化,世界的变化。至于学生想要给这篇文章起什么题目,则是见仁见智的问题,但这一开放性问题大大增强了学生对文本深入挖掘的兴趣。

再接下来,教师进一步追问学生:“What is the nature of hutong?” 这个问题同样属于“评估性问题”,学生们无法从文章中找到真正有意义的答案。这一问题也符合问题设制的启迪思维原则,因为这个问题非常开放,学生给出的答案都体现了他们各自对于“胡同”的认识。最终,教师给出了自己的理解:hutong= home for all Beijingers+ umbrellas to ups and downs+ trace of history+ old but unique+ nation and world+ gathering and uniting。通过学生对于“胡同”本质的探寻,更加深化了文章的主题:“胡同”,见证了历史的变迁,既是中国的,也是世界的。

最后,教师提出问题:“What is hutongs future?”这个问题的设定,符合课本内容的延续,由于课文就是按照时间顺序来写的,因此,“胡同”的未来必然会引发大家的兴趣。这一讨论,内化了文章内容思想,同时,通过对学生批判性思维的培养,促进了学生心智思维的发展。

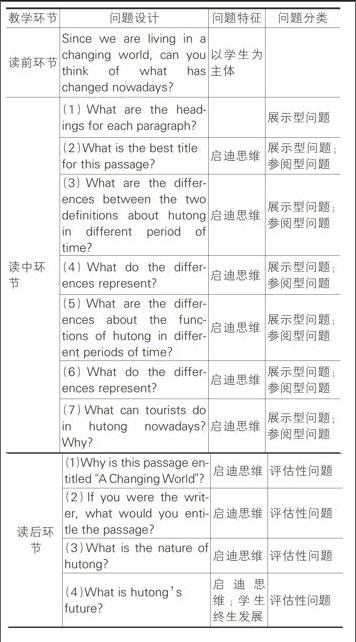

以下表格更清晰地呈现出本节课的问题设计及问题特征与分类。

[教学环节\&问题设计\&问题特征\&问题分类\&读前环节\&Since we are living in a changing world, can you think of what has changed nowadays?\&以学生为主体\&\&读中环节\&(1)What are the headings for each paragraph?\&\&展示型问题\&(2)What is the best title for this passage?\&启迪思维\&展示型问题;参阅型问题\&(3)What are the differences between the two definitions about hutong in different period of time?\&启迪思维\&展示型问题;参阅型问题\&(4)What do the differences represent?\&启迪思维\&展示型问题;参阅型问题\&(5)What are the differences about the functions of hutong in different periods of time?\&启迪思维\&展示型问题;参阅型问题\&(6)What do the differences represent?\&启迪思维\&展示型问题;参阅型问题\&(7)What can tourists do in hutong nowadays? Why?\&启迪思维\&展示型问题;参阅型问题\&读后环节\&(1)Why is this passage entitled “A Changing World”?\&启迪思维\&评估性问题\&(2)If you were the writer, what would you entitle the passage?\&启迪思维\&评估性问题\&(3)What is the nature of hutong?\&启迪思维\&评估性问题\&(4)What is hutongs future?\&启迪思维;学生终生发展\&评估性问题\&]

由以上表格可以看出,本节阅读课的问题由浅入深,形成了一个环环紧扣的问题链,通过逐个回答问题链上的问题,学生不仅理解了文章的表层信息,也挖掘了文本之后的深层信息,对于启迪学生的思维非常有帮助。如果教师对于每篇文章都能设计出如此环环相扣的问题链从而引导学生逐层深入思考,那么,英语便不仅仅是一门语言,一门学科,而是一种思维的培养了。

四、结语

在英语阅读教学中,教师首先要有一个观念,那就是我们不仅仅在教授一门语言,更在培养一种思维。教师在设计阅读活动和问题时要更多地站在“between the lines”和“beyond the lines”的角度;在设计问题时,还要注意展示型问题、参阅型问题和评估型问题的兼顾。如果只是一节充斥着展示型问题的阅读课,那么课堂必然是索然无味的,加入了参阅型问题和评估型问题的课堂,才更具有思维含量。同时,在教师设计问题时,要注意遵循:以学生终身发展为目标、以学生为中心、问题的设置重在启迪思维等原则。只有这样,英语才不仅仅是一门语言,更是一种思维的工具。

[参 考 文 献]

[1]鲁子问,王笃勤.新编英语教学论[M].上海:华东师范大学出版社,2006.

[2]肖成全,刘芳.有效教学[M].大连:辽宁师范大学出版社,2006.

[3]陈羚.国内外有关教师课堂提问的研究综述[J].基础教育研究,2006(9).

[4]方拥香.课堂教学中有效问题的特征分析[J].教育与职业,2010(27).

[5]梁美珍等.英语阅读教学中的问题设计——评判性阅读视角[M].杭州:浙江大学出版社,2013.

(责任编辑:符 洁)