浙江省“四化”协调发展的时空演变

2015-03-20刘卫东张恒义

范 辉,刘卫东,张恒义

(1.浙江大学土地科学与不动产研究所,杭州310029;2.信阳师范学院 城市与环境科学学院,河南 信阳464000;3.杭州师范大学经济与管理学院,杭州311121)

党的十八大报告指出,“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路”。坚持“四化”协调发展是我国经济社会发展理念的重大转变,是解决发展过程中诸多矛盾的路径选择。“四化”协调能够促进城乡二元对立、人地矛盾、生态环境恶化等一系列问题的解决。现阶段,学术界对“四化”协调发展方面的理论探索并不多。前期的研究对工业化、城镇化和农业现代化(简称“三化”)的协调发展进行了深入的探索,并取得了丰硕的研究成果。很多学者对“三化”同步发展从理论方面进行了深入研究[1-5]。也有一些学者从实证的视角对“三化”之间的关系进行了定量研究[6-11]。此外,也有一些学者对工业化和城镇化之间的关系进行了探索[12-17]。关于信息化与工业化、城镇化和农业现代化关系的探索并不多见[18-24]。现有文献关于工业化、信息化、城镇化和农业现代化之间关系的研究虽然取得了一定成果,但仍需深入探索。“四化”协调发展对我国未来的经济社会发展具有重要的指导意义。如何定量评价“四化”之间的协调发展程度以及工业化、信息化、城镇化和农业现代化在“四化”协调发展中所发挥作用的方向与大小,都具有一定的理论意义和实践价值。浙江省工业化和城镇化走在全国前列,但“四化”协调发展中仍存在一些问题。以浙江省为例对“四化”协调发展的时空演变进行探索,对其他沿海省份以及中西部地区未来“四化”协调发展等具有借鉴价值。

1 理论分析

1.1 系统的层次性、结构和功能

1.1.1 系统的层次性以及结构与功能的关系。系统根据所组成要素以及要素的差异性,按照一定的标准可以划分成不同的部分,即子系统[25]。系统具有层次性,是根据事物发展的客观规律对系统进行不同层次的划分,系统的不同层次发挥着不同功能[26]。任何系统都有自己的结构,也都有相应的功能。结构是系统内部诸要素的组成形式,功能是具有特定结构的系统在一定环境中所能发挥的作用或能力。结构制约着功能,功能检验着结构并反作用于结构,两者相互作用,促进系统的结构和功能不断完善[27-28]。在不同的环境下,系统的结构与功能之间的关系会发生变化。

1.1.2 “四化”之间的系统关系。从本质上讲,“四化”是一个系统,工业化、信息化、城镇化和农业现代化是它的4个子系统。“四化”及其4个子系统之间具有层级上的关系。工业化、信息化、城镇化和农业现代化之间是相互联系、相互作用的。四者之间的此消彼长会导致“四化”的协调发展有所差异。在不同的区域范围内,由于地形地貌、资源禀赋、区位、工农业基础和产业结构等因素的差异,即使同样的4个子系统结构形态,也会产生不同的“四化”协调发展状况。通过对“四化”中4个子系统的分析,能够定量判断其协调发展程度,并诊断出协调发展所存在的障碍,提出针对性的措施和建议。

1.2 “四化”的概念界定和指标选取

1.2.1 概念界定与边界划分。结合以往研究成果[21-22,24],对“四化”进行概念界定和边界划分。① 工业化。主要指在经济发展过程中,不仅重视主体产业的升级,还强调依靠科技进步促进工业化的发展,提升经济效益、降低能耗等。②信息化。不仅重视以计算机为主的智能化工具为代表的新型生产力发展,还要强调城市居民掌握和运用信息的能力、城市的信息化建设水平等。③城镇化。既要重视人口从农村到城镇的转移,也要强调城市为居民提供的基础设施、社会服务等条件。④农业现代化。在将科学技术应用于农业发展的同时,还要重视农民收入、农业投入等因素。

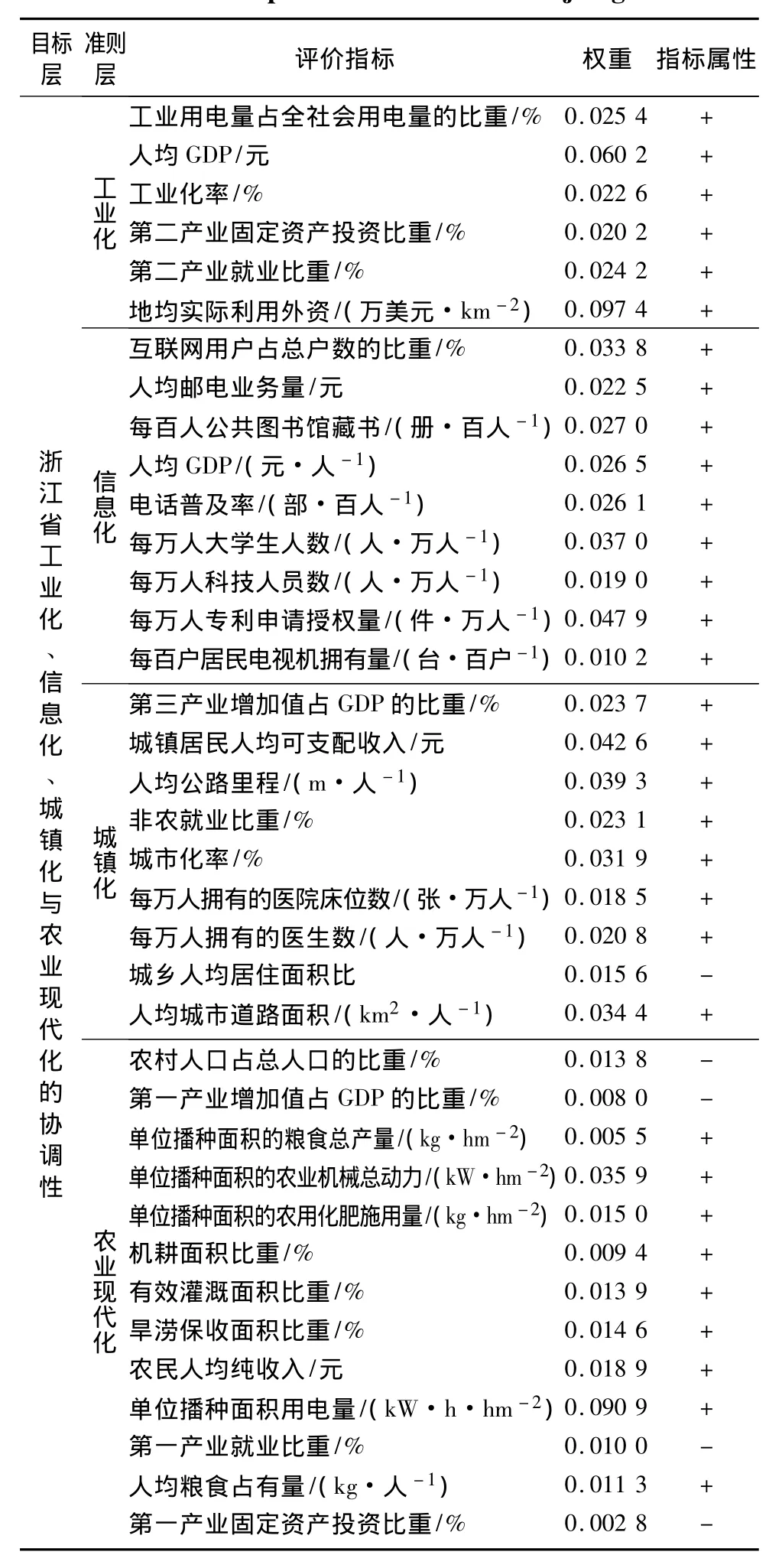

1.2.2 指标选取的原则与指标体系构建。在遵循科学性、系统性、针对性、可得性等原则的基础上,借鉴已有研究成果[6],进行“四化”定量测度指标的选取。由于本研究跨度较长(1990—2011年),《浙江统计年鉴》和各地市的统计年鉴的统计指标和统计口径发生了变化,因此,在指标体系的构建上存在不足之处。各部分指标数量尽可能地均衡,以便使评价结果更加客观公正。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

数据来源于1991,1996,2001,2006和2012年的《浙江统计年鉴》以及各地级市的统计年鉴。物价方面的指标均按不变价格进行了处理。在研究前期,有些行政区划仍称为地区(如丽水地区、台州地区等),为了便于表述,统一称为城市。

2.2 研究方法

(1)建立评价指标体系。根据指标选取的原则,结合浙江省实际情况,构建了浙江省“四化”协调发展的评价指标体系(表1)。为了提高指标的可比性,指标体系均采用了强度指标或相对指标。

(2)数据标准化。由于评价指标的属性不同,采用极差标准化的方法对评价指标进行了标准化处理。处理方法如下。

越大越好的指标:

越小越好的指标:

式中:Xij,X'ij分别为第i年第j列指标的原始值和标准化的数值;Xjmax,Xjmin分别为第j列指标的最大值和最小值。

(3)指标权重的确定。采用主观赋权和客观赋权相结合的方法确定各评价指标的权重。首先,根据有关理论,在“四化”协调发展中工业化、信息化、城镇化和农业现代化具有同等的重要性,因此准则层的4个子系统其权重均为0.250 0。其次,在准则层内部采用变异系数法来确定各个指标的权重(表1)。

表1 浙江省“四化”协调发展的评价指标体系Tab.1 Evaluation index system of the coordinated development of IIUAM in Zhejiang Province

(4)计算各项指标得分、子系统得分和综合得分:

式中:Wij为第i年第j列指标的得分;wj为第j列指标的权重。相应地,将相关指标加和得到各子系统的分值以及综合得分(即协调发展度的分值)。

(5)计算协调发展度和相对发展度等指数。根据浙江省的实际情况,并借鉴相关研究成果[29],本研究采用的计算公式如下:

式中,C,T,D分别为协调度、综合评价指数、协调发展度;Fk,αk分别为子系统分值、子系统的权重。考虑到工业化、信息化、城镇化和农业现代化具有相同的地位,因此αk均取0.250 0。相对发展度E的计算公式为前后2个数据之比,在此不列出。

根据协调发展度值,借助软件SPSS17.0,采用K均值聚类分析法,将协调阶段划分为拮抗、磨合和协调3个大阶段,并根据轻度、中度和高度细分为9个具体阶段。

3 “四化”协调发展的时空格局

3.1 数量结构

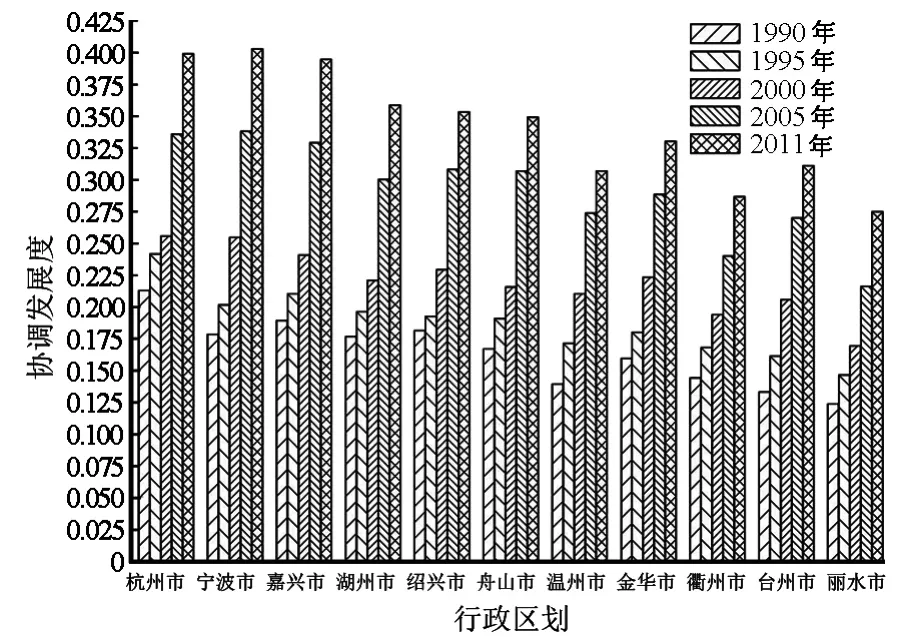

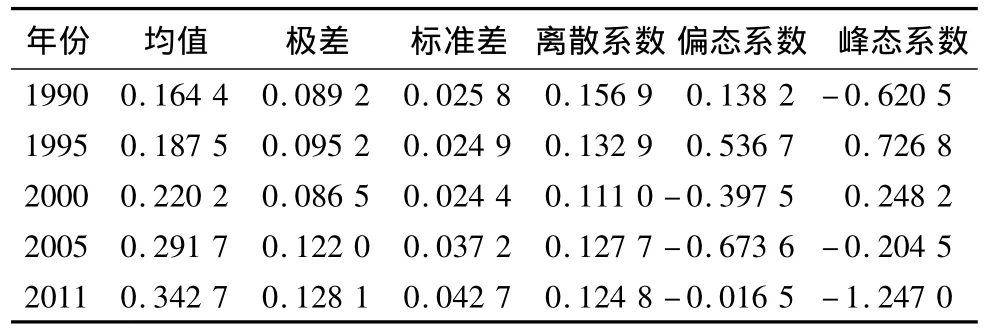

浙江省“四化”之间呈现明显的逐步协调发展态势(图1)。全省11个地级市“四化”协调发展度的均值由1990年的0.164 4逐渐增加到2011年的0.342 7,协调发展度的波动范围在总体上逐渐增大。由标准差和离散系数(CV)指标可以看出11个地级市的协调发展度在5个研究年份其组内离散程度是先降低后增加,组别之间的离散程度总体上也是先降低后增加,1995年全省11个地级市的“四化”协调发展度在空间上呈右偏分布,而在研究后期则呈左偏分布;在1995从偏态系数和峰态系数看出1990年和2000年2个研究年份全省各地级市的“四化”协调发展度在空间分布上比较陡峭,其余3个研究年份则相对平坦(表2)。

图1 浙江省“四化”之间的协调发展度Fig.1 The coordinated development degrees among IIUAM in Zhejiang Province

3.2 空间分布

在5个研究年份中,浙江省“四化”之间协调发展度的空间分布格局是相同的,即浙东北相对较高,浙西南相对较低。在任何一个研究年份,杭州市、宁波市、绍兴市、湖州市和嘉兴市“四化”协调发展水平高于其他地级市。这与浙江省的地势地貌、工农业基础、基础设施建设等有关。浙江省的地貌以低山丘陵为主,地势由西南向东北呈阶梯状下降。在5个研究年份,浙东北地区的工业化、信息化和农业现代化明显领先于浙西南地区,浙东北的城镇化也强于浙西南地区。

表2 浙江省“四化”协调发展度的统计指标Tab.2 Statistical index of the coordinated development degrees among IIUAM in Zhejiang Province

3.3 协调发展阶段

浙江省“四化”之间的协调发展在阶段划分上逐渐上升。1990年全省11个地级市全部处于拮抗阶段,杭州市和嘉兴市所处的阶段最高,即轻度拮抗阶段;丽水市、台州市、衢州市和温州市4地区处于高度拮抗阶段,其他5个地区处于中度拮抗阶段。1995年全省仍以拮抗阶段为主。仅杭州市处于轻度磨合阶段,丽水市的协调发展度仍是全省最低,属于高度拮抗阶段,其他地区则处于轻度或中度拮抗阶段。2000年全省的“四化”协调发展水平处于磨合阶段和拮抗阶段并存。从整体上看,浙东北处于轻度磨合阶段,浙西南主要处于(轻度)拮抗阶段。2005年全省以磨合阶段为主,同时还横跨协调阶段和拮抗阶段。杭州市、宁波市和嘉兴市协调发展处于全省领先水平,即轻度协调阶段;仅有丽水市处于轻度拮抗阶段,其他7个地区中除衢州市属于轻度磨合阶段外其余全部处于高度磨合阶段和中度磨合阶段。2011年全省以协调阶段为主。杭州市、宁波市和嘉兴市仍然领先于其他地区,其“四化”处于高度协调阶段;位于浙西南的丽水市、台州市、衢州市和丽水市4个地区属于磨合阶段,其他4个地区则处于中度或轻度协调阶段。总体上,全省11个地级市协调发展的阶段从北向南呈现阶梯状分布,即“北高、中中、南低”空间格局。即在5个研究年份杭州市、宁波市和嘉兴市(即浙北三地区)始终属于全省领先水平,丽水市、台州市、衢州市和温州市(即浙南四地区)属于全省落后水平,其他地区(即浙中四地区)处于中等水平。

4 “四化”内部协调性的时空演变

4.1 子系统概述

总体来说,在研究期间浙江省工业化、信息化、城镇化和农业现代化均逐渐提高,在研究前期“四化”均发展较慢,在研究后期发展迅速。工业化和城镇化起点较高,研究期间前者发展缓慢,后者发展较快。信息化和农业现代化起点较低,前者在研究期间发展迅速,后者发展缓慢。在5个研究年份中,浙东北地区的“四化”水平均高于浙西南地区。全省11个地级市仅城镇化水平推进速度基本保持一致,其他3个方面发展速度差异较大。

(1)全省工业化水平在1990—2000年间发展缓慢,甚至出现了下降的态势;而在2000—2011年间才有所提高。在5个研究年份中,浙东北地区的工业化一直领先于浙西南地区。1990年和1995年,杭州市的工业化居全省第1位;后3个研究年份,宁波市和嘉兴市的工业化均高于杭州市。丽水市的工业化一直全省最低。

(2)浙江省信息化起点较低,但发展较快。研究前期,全省信息化发展较慢,研究后期发展较快,其信息化指数由2000年的0.030 8提高到2011年的0.139 4。浙东北地区的信息化一直领先于浙西南地区。且杭州市一直独占鳌头,不过在研究后期杭州市信息化的优势明显低于研究前期。衢州市和丽水市的信息化一直处于全省最差的状态。

(3)浙江省城镇化水平起点相对较高,在研究期间发展迅速。全省城镇化水平在研究前期发展缓慢,研究后期发展较快。在研究前期,浙东北地区的城镇化水平一直领先于浙西南地区。杭州市的城镇化水平一直领先于其他10个地级市;在研究后期其领先优势逐渐消失。这说明其他地区的城镇化水平发展相对较快。

(4)浙江省的农业现代化起点较低,研究期间发展缓慢,2011年其指数(0.083 6)均低于其他3项指数(工业化指数 0.118 2、信息化指数 0.139 4、城镇化指数0.159 5)。研究前期,浙东北地区的农业现代化领先于浙西南地区,研究后期浙东北地区的领先优势逐渐消失。在研究前期,嘉兴市和湖州市的农业现代化领先于其他地区,研究后期舟山市则领先于其他地区。

4.2 子系统之间的协调性

(1)1990年,全省工业化、城镇化水平远高于信息化和农业现代化。除杭州市之外的浙东北地区,其工业化、城镇化与农业现代化相比的领先优势并不明显。其中嘉兴市的农业现代化指数与工业化指数和城镇化指数基本相同。在工业基础比较薄弱的浙东南地区,其工业化水平低于相应的城镇化水平且并没有明显超前于农业现代化水平。

(2)1995年,城镇化已经超越工业化成为全省“四化”协调中发展水平最高的子系统,农业现代化发展迅速,与工业化发展水平相当,而信息化则成为“四化”协调发展的阻碍因素。在经济社会相对落后的浙西南地区如台州市和丽水市,其农业现代化进步明显,超过了各自的工业化水平。

(3)2000年,全省“四化”之间的协调关系与1995年相似,但信息化有了很大的提高,与其他三者之间的差距在缩小。嘉兴市和绍兴市的工业化高于城市化。浙西南落后地区的城镇化远远领先于工业化,农业现代化达到甚至超过了工业化,如丽水市。

(4)2005年,浙江省城镇化依然是“四化”协调发展水平最高的子系统,其他三者发展水平基本相当,信息化发展迅速,而农业现代化发展出现了减缓的迹象。省会杭州市城镇化和信息化相对先进,而工业化、农业现代化发展滞后。宁波市和嘉兴市的工业化却是“四化”协调发展的首要推动力。在相对落后的浙西南地区,城镇化与其他三者相比的领先优势不再明显。

(5)2011年,浙江省城镇化依然是“四化”协调中发展水平最高的子系统,信息化已经超过工业化成为推动“四化”协调的较高子系统,农业现代化发展相对缓慢,可能阻碍了“四化”之间的协调。杭州市和宁波市信息化水平高于其他子系统,是促进两地区协调发展的最重要因素。在浙西南地区,城镇化领先于其他3个方面的优势变得更加明显。

4.3 基于相对发展度的内部协调性分析

(1)工业化与城镇化的相对发展度。浙江省工业化与城市化之间的关系由最初的工业化领先于城镇化,逐步演变到工业化落后于城镇化,且落后程度逐渐加大。1990年全省11个地级市中有6个地区工业化领先于城镇化,演变到以后4个研究年份仅有2个地区工业化具有领先优势。从空间分布的角度分析,在研究后期越是经济落后的地区工业化越是落后于城镇化。

(2)工业化与信息化的相对发展度。浙江省工业化与信息化之间的关系由1990年的工业化远远领先于信息化(其相对发展度为5.382 2)逐渐演变成2011年落后于信息化(其相对发展度为0.847 8)。且不同研究年份的波动范围、组内和组间离散系数均逐渐缩小。

(3)工业化与农业现代化的相对发展度。浙江省的工业化一直领先于农业现代化,然而其领先优势是先降低后增加。这与浙江省工业化、农业现代化在研究期间不同时期的发展状况有关。在研究伊始,全省工业化水平高于农业现代化水平;到研究中期,全省工业化发展的速度放缓,而农业现代化发展的水平却相对较快;到研究后期,虽然工业化发展的速度并不快,而农业现代化发展的速度则相对更加迟缓。

(4)信息化与城镇化的相对发展度。浙江省的信息化一直落后于城镇化,但是信息化的发展速度高于城镇化,因此,城镇化的相对优势逐渐减弱。从空间分布上看,杭州市、宁波市的相对发展度一直领先于其他地区。这与两座城市是副省级城市、信息化建设速度较快等因素有关。经济社会发展相对落后的浙西南地区,信息化落后于城镇化的态势相对其他地区比较明显。

(5)信息化与农业现代化的相对发展度。浙江省信息化由前期(1990—2000年)的落后于农业现代化逐渐演变到后期(2005—2011年)的领先于农业现代化。主要原因是浙江省信息化的发展速度一直很快,尤其是在研究后期;而农业现代化在研究前期发展较快,在后期则发展缓慢。两者相对发展度出现了“哑铃型”结构,即经济社会基础较好的杭州市和宁波市与经济社会基础落后的丽水市和台州市,其相对发展度较高,而其他地区则相对较低。

(6)城镇化与农业现代化的相对发展度。浙江省城镇化一直领先于农业现代化,不过其领先优势却经历了“先降低后增加”的发展态势。其原因是全省城镇化发展速度相对稳定,而农业现代化却经历了先加速后减缓的发展历程。在不同研究年份,杭州市和经济发展相对落后的浙西南地区,其城镇化相对于农业现代化的优势比较明显。

总之,浙江省“四化”协调中两两之间的相对发展度,很难归纳出固定的模式,与很多因素有关,比如2个指标的发展历程、所在地区的经济社会基础以及城市功能、主导产业、不同的研究年份等。

5 “四化”协调的动力机制

5.1 浙江省“四化”协调发展的偏相关分析

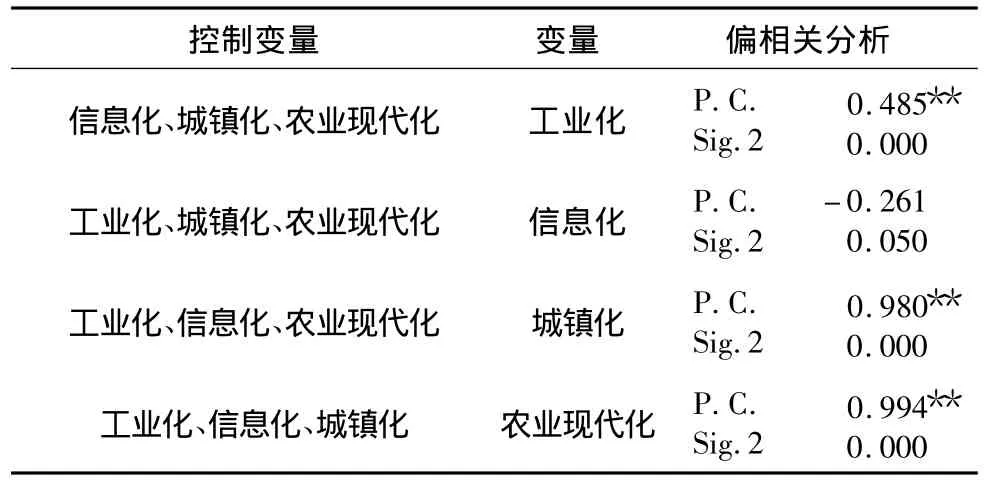

通过对“四化”与协调发展度进行相关分析,发现“四化”两两之间具有很高的正向关联程度,比如城镇化与工业化之间的相关系数达到了0.758,且在0.01水平检查下非常显著。偏相关分析可用来探索“四化”中任何一个子系统与整个系统协调发展的真实关联程度。

在4个子系统中,工业化、城镇化、农业现代化与协调发展度具有正向关联,且在0.01水平下显著相关。只有信息化与协调发展度具有负的关联关系,且关联程度并不显著。农业现代化与协调发展度的关联程度最高,偏相关系数为0.994。其次是城镇化,其偏相关系数为0.980。农业现代化和城镇化与协调发展度之间属于显著性相关。工业化与协调发展度的偏相关系数仅为0.485,属于低度相关。

通过偏相关分析,可以得出浙江省“四化”协调发展与农业现代化、城镇化的依存关系很高,与工业化的依存关系较低,而与信息化则是负面依存关系(表3)。因此,全省在“四化”协调过程中,农业现代化、城镇化、工业化均发挥促进协调发展的作用,但作用大小逐渐降低。而信息化由于其处于起步阶段或者在与其他3个子系统协调过程中存在不畅等因素,在“四化”协调中仍没有发挥正面影响。

表3 浙江省“四化”协调发展的偏相关分析Tab.3 The partial correlation analysis of the coordinated development among IIUAM in Zhejiang Province

5.2 浙江省“四化”协调发展的多元回归分析

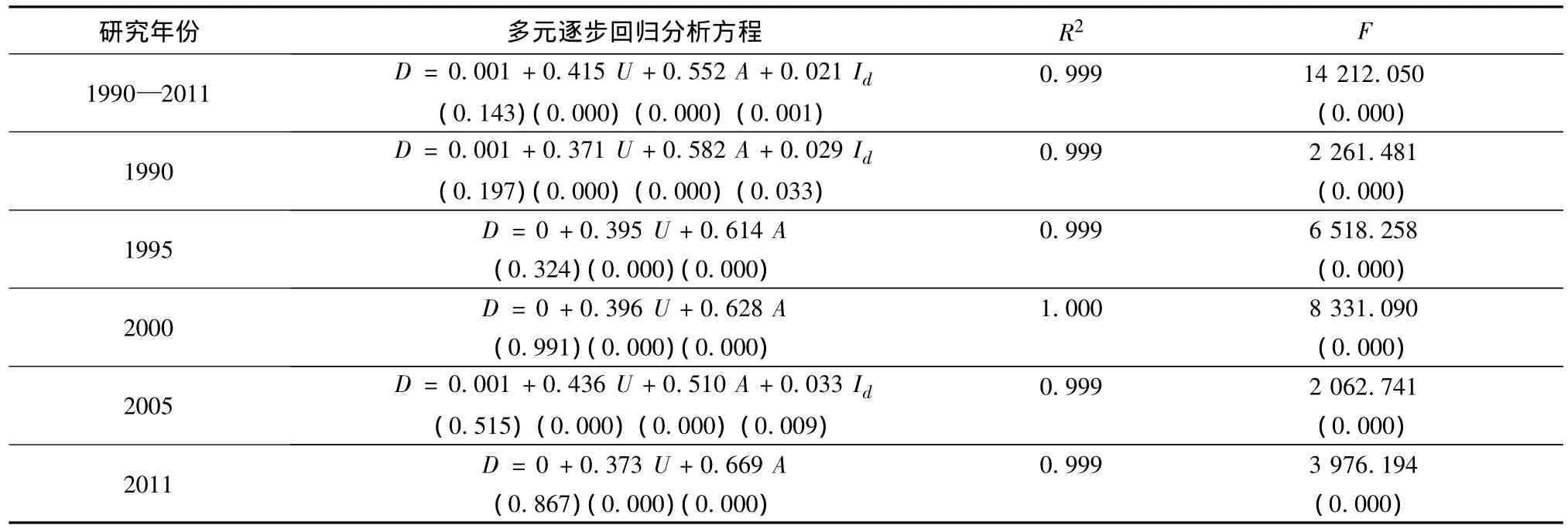

为了深入探索浙江省“四化”协调发展中各个子系统对整体协调的作用方向及大小,采用多元逐步回归分析方程,对协调发展度(因变量)与工业化、信息化、城镇化和农业现代化(4个自变量)之间的关系进行研究。由于全省在5个研究年份“四化”之间发展状态有所差异,分别对整个研究期间和5个研究年份共做了6个多元逐步回归分析(表4)。

表4中的6个方程虽然自变量的数量及其系数有所不同,但还是有规律的。首先,6个方程均将信息化指标进行了剔除。这说明信息化对浙江省“四化”协调发展影响不显著。其次,农业现代化的系数均很高,城镇化的系数次之。这表明无论在整个研究期间还是各个研究年份,农业现代化对“四化”协调发展的作用均最大,城镇化也发挥重要的作用但是重要性次之。最后,不管方程是否将工业化踢除,从其系数可以看出在“四化”协调过程中,工业化的作用非常微弱甚至不发挥作用。这些分析结果与偏相关分析有很多相似之处,对偏相关分析起到了一定的印证作用。

表4 浙江省“四化”协调发展的多元逐步回归分析Tab.4 Multiple stepwise regression analysis of coordinated development among IIUAM in Zhejiang Province

总之,浙江省“四化”协调发展中农业现代化一直发挥最大的促进作用,城镇化的作用也很大,工业化的作用非常微弱,信息化则不发挥作用。因此,未来浙江省在“四化”协调过程中要继续保持农业现代化和城镇化的促进作用,因地制宜地走新型工业化道路,大力发展信息化,重视信息化在“四化”协调发展中的作用。

6 结论与讨论

(1)浙江省工业化、信息化、城镇化和农业现代化呈现明显的逐步协调发展态势。浙东北地区的“四化”协调发展水平高于浙西南地区。与浙江省的地势地貌、工农业基础、基础设施建设等因素有关。全省“四化”之间的协调发展在阶段划分上逐渐提高,11个地级市从北向南呈阶梯状分布,即“北高、中中、南低”。

(2)浙江省工业化、信息化、城镇化和农业现代化均逐渐提高。研究前期发展缓慢,研究后期发展迅速。各个子系统的起点和发展历程有所差异。浙东北地区的4个子系统的水平均高于同期的浙西南地区。在全省范围内,城镇化发展速度基本一致,不同地级市之间其他3个子系统发展速度差异较大。在不同的研究年份,浙江省“四化”之间并不协调,且具有领先优势的子系统具有不同的时空演变格局。“四化”之中的两两相对发展度没有固定的模式,与发展历程、区域经济社会基础、主导产业和城市功能等因素有关。

(3)偏相关分析和多元逐步回归分析表明在浙江省“四化”协调发展过程中农业现代化作用最大,城镇化次之,工业化的作用非常微弱,信息化则不发挥作用。这也充分说明了浙江省在“四化”协调发展的过程中存在一些问题。工业化的作用没有被充分地发挥出来,信息化的功能还需要大力提升。

(4)全省各地区都要重视农业现代化建设,进一步挖潜城镇化和工业化的促进作用,在迅速发展信息化的同时理顺信息化在“四化”协调中的作用。杭州市和宁波市,作为浙江省的省会和计划单列市,在保持城镇化和信息化快速发展的前提下,采取适合自己的工业化发展道路,重视农业现代化的发展。嘉兴市、湖州市和绍兴市等具有相对工业优势的地区,要积极发挥工业化在“四化”协调发展中的作用,同时也要搞好城镇化、信息化和农业现代化建设。浙西南地区由于地形地貌、工农业基础、区位等因素,在“四化”发展的诸多方面存在不足之处,这些地区要在工业化、信息化、城镇化和农业现代化等领域全面发展。

借鉴协调发展度模型等方法对“四化”的协调发展程度进行评价仍处于探索阶段。在研究思路、指标构建、研究方法等方面难免存在不足和缺陷。今后将继续开展子系统的领先优势与协调发展中功能大小之间的关系、不同子系统之间相关作用的定性与定量研究,以及不同情境下“四化”协调发展的理论依据和实证研究。

[1] 尹成杰.关于“三化同步”推进的理性思考与对策[J].农业经济问题,2011(11):8-13.

[2] 贺叶玺.工业化、城镇化和农业现代化共生关系研究[J].改革与发展,2011(5):54-58.

[3] 姜会明,王振华,闫爽.“三化”统筹下的吉林省农业现代化建设研究[J].中国农学通报,2012,28(20):165-170.

[4] 夏春萍,路万忠.我国统筹工业化、城镇化与农业现代化的现实条件分析[J].经济纵横,2010(8):61-63.

[5] 宋洪远,赵海.我国同步推进工业化、城镇化和农业现代化面临的挑战与机遇[J].经济社会体制比较,2012(2):135-143.

[6] 姜会明,王振华.吉林省工业化、城镇化与农业现代化关系实证分析[J].地理科学,2012,32(5):591-595.

[7] 夏春萍,刘文清.农业现代化与城镇化、工业化协调发展关系的实证研究——基于VAR模型的计量分析[J].农业技术经济,2012(5):79-85.

[8] 谢杰.工业化、城镇化在农业现代化进程中的门槛效应研究[J].农业经济问题,2012(4):84-91.

[9] 王贝.中国工业化、城镇化和农业现代化关系实证研究[J].城市问题,2011(9):21-25.

[10] 周战强,乔志敏.工业化、城镇化与农业现代化[J].城市发展研究,2012,19(10):12-15.

[11] 郭震.工业化、城市化、农业现代化发展的区域差异研究——基于中国1978—2009年省级面板数据的实证[J].河南社会科学,2013,21(2):44-46.

[12] Lu Q,Liang F,Bi X,et al.Effects of Urbanization and Industrialization on Agricultural Land Use in Shandong Peninsula of China[J].Ecological Indicators,2011,11(6):1710-1714.

[13] Zhang X,Mount T D,Boisvert R N,et al.Industrialization,Urbanization and Land Use in China[J].Journal of Chinese Economic and Business Studies,2004,2(3):207-224.

[14] Huff G,Angeles L.Globalization,Industrialization and Urbanization in Pre-World WarⅡSoutheast Asia[J].Explorations in Economic History,2011,48(1):20-36.

[15] 刘耀彬,王启仿.改革开放以来中国工业化与城市化协调发展分析[J].经济地理,2004,24(5):600-604.

[16] 工业化与城市化协调发展研究课题组.工业化与城市化关系的经济学分析[J].中国社会科学,2002(2):44-56.

[17] Song H,Thisse J F,Zhu X.Urbanization and/or Rural Industrialization in China[J].Regional Science and Urban Economics,2012,42(1):126-134.

[18] 邬焜.信息化、工业化和现代化[J].系统辩证学学报,1997,5(2):66-71.

[19] 姜爱林.城镇化、工业化与信息化的互动关系[J].城市规划汇刊,2002(5):32-37.

[20] Zhang L,Liu X,Li D,et al.Evaluation of the Rural Information Level in Four Chinese Regions:A Methodology Based on Catastrophe Theory[J].Mathematical and Computer Modelling,2013,58(3/4):868-876.

[21] 王发曾.三化协调与四化同步:中原经济区的战略选择[J].地域研究与开发,2013,32(5):36-40.

[22] 丁志伟,张改素,王发曾.中原经济区“三化”协调的内在机理与定量分析[J].地理科学,2013,33(4):402-409.

[23] 徐大伟,段珊珊,刘春燕.“三化”同步发展的内在机制与互动关系研究——基于协同学和机制设计理论[J].农业经济问题,2012(2):8-14.

[24] 陈江龙,高金龙,卫云龙.工业化、城镇化和农业现代化“三化融合”的内涵与机制——以江苏省为例[J].农业现代化研究,2013,34(3):274-278.

[25] 徐国志,顾基发,车宏安.系统科学[M].上海:上海科技教育出版社,2000:18-19.

[26] 魏宏森,曾国屏.系统论[M].北京:清华大学出版社,1995:213-216.

[27] 周硕愚.系统科学导引[M].北京:地震出版社,1988:102-103.

[28] 罗长海.结构与功能的理论和方法[J].大自然探索,1985,4(4):149-154.

[29] 廖重斌.环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系——以珠江三角洲城市群为例[J].热带地理,1999,19(2):171-177.