电视暴力内容分析及应对策略:一项基于编码技术的研究

2015-03-20刘宣文张英萍

刘宣文,张英萍,种 聪

(1.杭州师范大学教育学院,浙江 杭州310036;2.浙江师范大学人文学院,浙江 金华321004;3.浙江师范大学教师教育学院,浙江 金华321004)

0 引言

电视暴力引发的社会现象和社会问题,一直是西方社会研究和媒介研究的热点.西方过去几十年关于电视暴力的研究聚焦于电视节目暴力对受众有害性影响效果论的探讨.20世纪90年代以来,一些研究者开始关注电视暴力的分析与监测,并在电视暴力编码技术上取得较大的进展.主要表现在:一是电视暴力的定义及关联特征的研究更加深入;二是电视暴力的评估编码技术得到完善;三是电视反暴力概念和相关实证研究开始得到重视.

西方国家对电视暴力的研究已经形成较有系统的研究成果,然而我国目前的电视节目普遍以收视率来作为其中重要评价标准,从电视节目内容和观众反应角度对电视节目的系统评估,尤其是对电视暴力现象的评估研究十分不足,这也是我国建立电视分级制度迟迟得不到有效进展的影响因素之一.本研究尝试从电视暴力角度建立对我国电视节目暴力的编码技术,并对我国电视暴力的频率、暴力强度和反暴力信息的呈现情况进行系统性的评估研究,这对扫描和评估我国电视暴力的总体情况、提升电视节目制作的反暴力意识具有重要的实践价值.

1 电视暴力编码方案的编制

首先,翻译Mustonen及其团队制作的电视暴力编码表,并对编码表进行本土化修改,包括用语习惯等;其次,根据本文对于电视暴力的定义对编码表进行结构内容修改;最后,请专家3人进行评定.

电视暴力内容分析编码表第一部分是每个节目的背景数据,包括节目名称、节目类型(新闻、财经、体育、文娱、生活、谈话、军事、教育、科技、少儿、老年、广告)、节目源产地、电视台、播出日期和播出时长等.电视暴力内容分析编码表的第二部分包括暴力的强度和暴力的吸引力两个方面.暴力的强度:在不同的受众眼中,暴力事件呈现的东西是不一样的,但是已经有研究证明了一些特定的因素可以用来诠释电视暴力的强度,这些因素包括现实性、节目内容的编排和幽默等[1];暴力的吸引性:合理的和正义的电视节目中的暴力内容描述影响人们对看到信息的反应,假如攻击者以英雄形象而不是以恶棍形象出现并实施暴力行为,这样对观众会更有吸引力.暴力的吸引性还包括暴力的有效性等因素.

2 研究设计

2.1 研究对象

采用随机分层抽样法,抽取中央一台综合频道和浙江卫视2013年的电视节目,从2013年的每一个季度中随机选取7天构成一个星期,工作日(周一至周五)取黄金时段,即一天24 h中收视率最高的时段:19点-22点(共3 h)播放的电视节目.周末(周六和周日)选择6点-22点(共16 h)播放的电视节目.总共取样的电视节目是376 h(N=376).

2.2 研究过程

2.2.1 编码者培训

选取心理学系硕士研究生5人为编码者,并经过16学时的编码者培训.编码者培训结束后从预分析的节目样本中抽取出1个星期共31 h的节目(约占总编码节目的8%)进行编码者一致性分析.5名编码者有91%的鉴定结果都保持一致,并在具体的编码评分上,对编码者的暴力强度总评和暴力吸引力总评进行Friedman卡方检验,结果显示暴力强度总评(P=0.675)和暴力吸引力总评(P=0.139)的评分均无显著差异.

2.2.2 编码程序

编码者观看选定的电视节目,并对节目中每次出现的暴力场景分别进行编码.当节目中出现一个暴力场景时,开始进行计时,直到场景结束,计时结束并开始编码,每次暴力场景的编码都会按照编码表中的暴力强度和暴力吸引程度进行编码.

2.3 数据处理

总样本是376 h,前期培训讨论使用了31 h,最终收集到的编码数据是来自共计约345 h的电视节目样本.除去广告以及无效编码数据,共编码电视节目内容16 979 min.将所采集的信息输入电脑,采用统计软件SPSS18.0版进行数据分析处理.

3 研究结果

3.1 不同电视台及不同类型的电视节目暴力场景出现频率

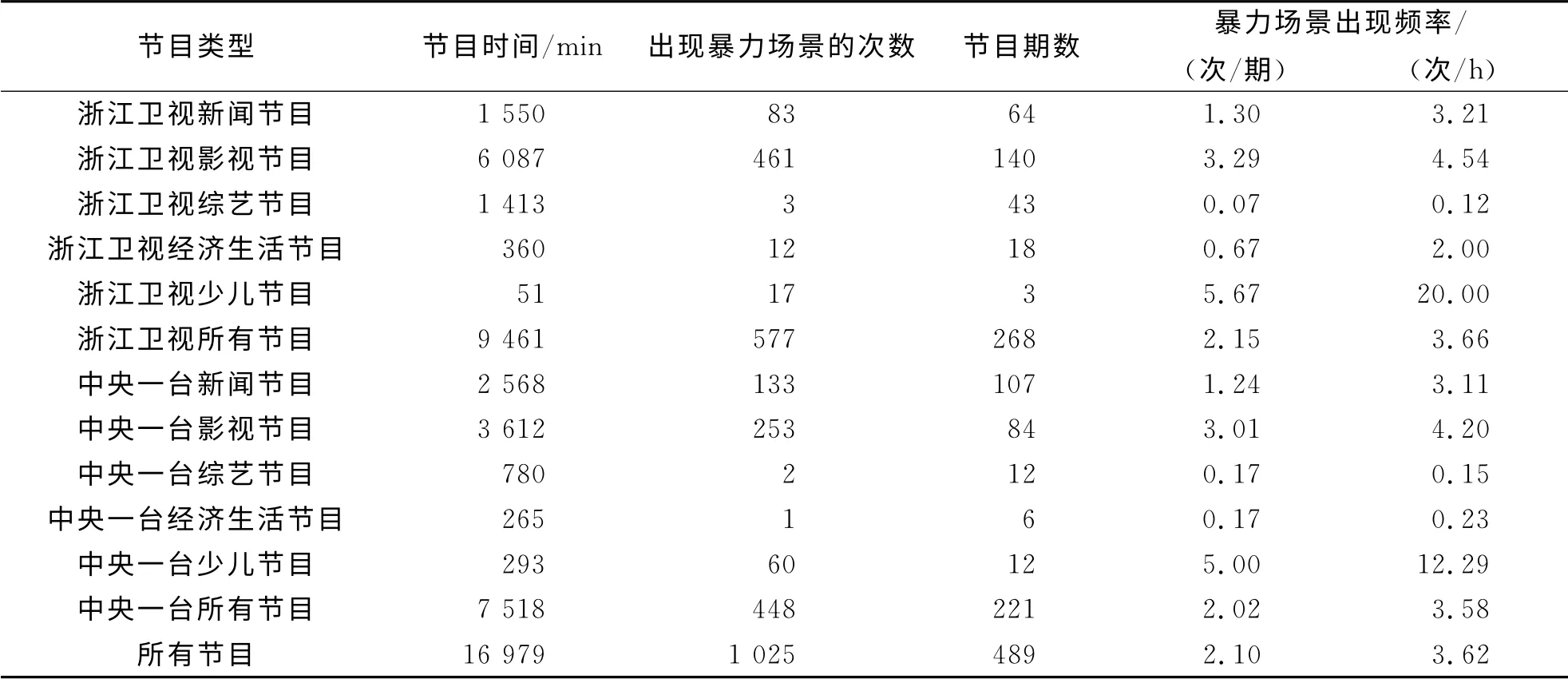

表1显示,2013年所有类型节目中,平均每一节目中约有2.1次暴力行为,这其中,浙江卫视平均每期节目有2.15次暴力行为,略高于中央一台平均每期的2.02次.从播放时间来计算,全部电视节目中出现暴力场景的频率为3.62次/h,国外研究者在1993年的研究显示,芬兰播放的电视节目中,这一数字则约为3.46次/h[2],相差并不是太大.浙江卫视平均每小时的电视节目中会出现3.66次暴力行为,同样略高于中央一台的3.58次/h(因不同电视台播放的不同类型电视节目每期时长都不同,故结果分析中除部分结果外,暴力场景出现的频率单位统一使用“次/h”).

同样在表1中可以看出,无论是浙江卫视还是中央一台的所有节目类型中,少儿节目每小时出现的暴力场景频率最高,浙江卫视是20次/h,中央一台是12.29次/h.

表1 不同电视台及不同类型的电视节目暴力场景出现频率Tab.1 Frequency of television violence on different TV stations and different TV programs

3.2 国内电视节目的暴力强度总体特征

3.2.1 暴力类型特征

统计发现,2013年国内电视节目出现的暴力场景中,纯粹只有身体暴力的占所有暴力行为的40.5%;纯粹只有心理暴力的占31.9%;身体暴力和心理暴力兼有的占27.6%.

图1显示,电视节目中出现的身体暴力行为类型,“用武器/工具/拳击套打”占37.6%;其次是“用拳头、肘、腿等身体部位打、推、撞”,占19.8%,最少见的暴力类型是下毒和性侵犯,分别只占0.4%.

图1 身体暴力类型分布图Fig.1 Types of body violence

图2 心理暴力之非言语暴力类型分布图Fig.2 Non verbal violence of mental violence

心理暴力可分为言语暴力和非言语暴力,2013年国内电视节目中最常见的言语暴力行为是“愤怒的说话”和“言语恐吓或羞辱”,分别占比46.6%和32.3%.由图2可知,2013年国内电视节目中最常见的非言语暴力行为是“强迫、征服、施压”和“恐吓、威吓”,分别占61.2%和28.2%.

3.2.2 暴力的严重性特征

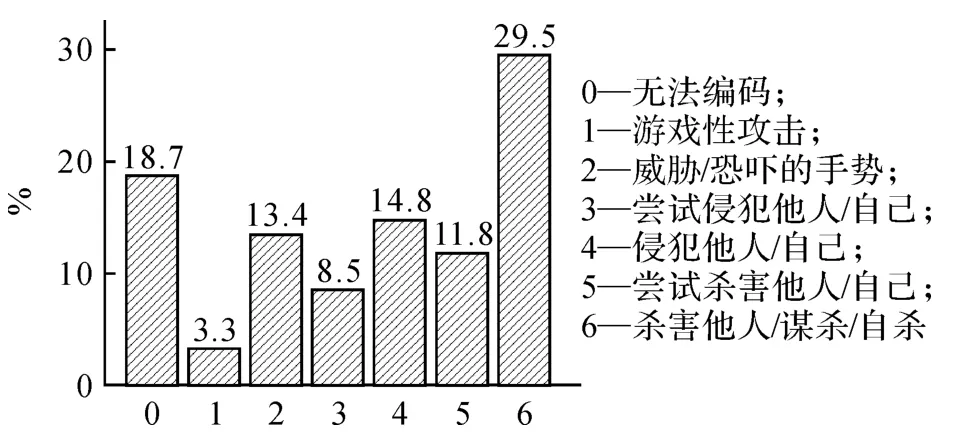

图3 暴力行为的实施方式分布Fig.3 Implementation types of violence

暴力的严重性通过暴力行为的实施方式以及暴力行为的结果两个方面来评估.

暴力行为的实施方式:由图3 可以看出,电视节目的暴力场景中,最多出现的暴力实施方式是“杀害他人/谋杀/自杀”占比29.5%,而“尝试杀害他人/自己”只占比11.8%;同样的“侵犯他人/自己”占比14.8%,而“尝试侵犯他人/自己”只占比8.5%;出现最少的暴力实施方式是“游戏性的攻击”,只占比3.3%.

暴力行为的结果:由图4 可知,“未造成伤害”是暴力场景中出现次数最多的暴力行为结果,占比39.3%;出现次数第二多的暴力行为结果是“死亡”,占比32.8%;还有13.8%的暴力行为“未提及结果”.

图4 暴力行为的结果统计Fig.4 Result types of violence

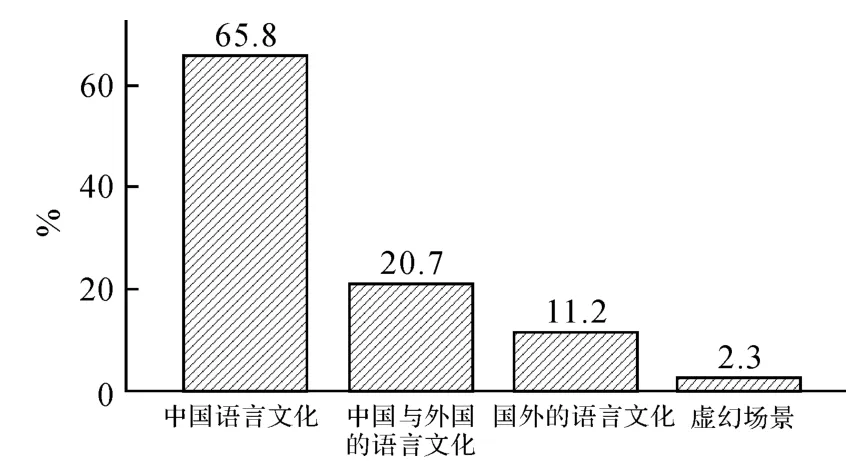

图5 暴力行为的文化背景Fig.5 Culture background of violence

3.2.3 暴力的现实性特征

暴力的现实性通过暴力行为的文化背景、时间背景、虚构性等特征来评估.

暴力行为的文化背景:图5显示,2013年国内电视节目中出现的暴力场景有65.8%“都是在中国语言文化背景”中的,“虚幻场景”(卡通、科幻等)很少,只有2.3%.

暴力行为的时间背景:从图6中可以看出,电视节目中暴力场景的时间背景主要是“19世纪前”、“20世纪90年代至今”、“20世纪初至50年代”这三个时间段,共占比87.4%.

暴力行为的虚构性:图7中可看出,有82.8%的暴力行为是“符合实际的虚构”和“真实可信的”,没有出现“不切实际的虚构”暴力行为.

图6 暴力场景的时间背景Fig.6 Time background of violence scene

图7 暴力行为的虚构性Fig.7 Fictional features of violence

3.2.4 电视暴力场景的编剧

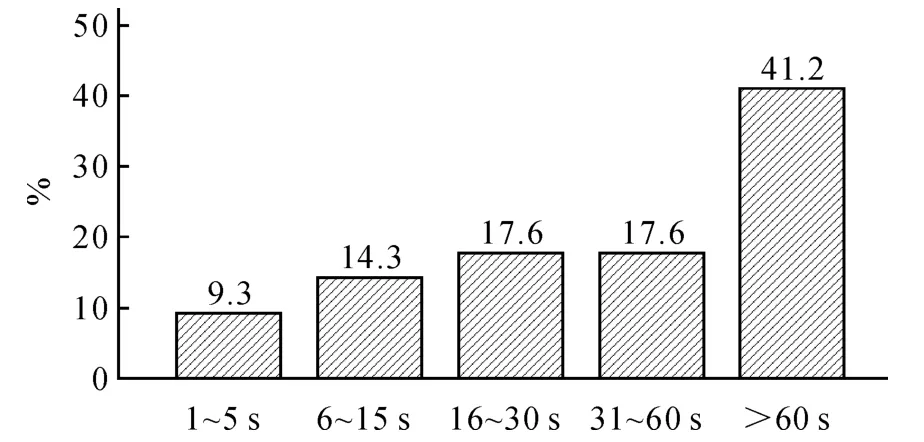

电视暴力场景的编剧评估包括暴力场景持续时间、暴力场景气氛、暴力场景的清晰度与生动性等方面.

暴力场景的持续时间:图8中可看出,41.2%的暴力场景持续时间都大于60 s;持续时间1~5 s的暴力场景只占比9.3%.

暴力场景的气氛:由图9可知,“争吵的”和“打架、恐吓、可怕的”场景共占比65.4%,而“幽默、滑稽的”和“令人兴奋的”场景仅占12.2%.

图8 暴力场景的持续时间统计Fig.8 Duration of violence scene

图9 暴力场景的气氛特征Fig.9 Atmosphere features of violence scene

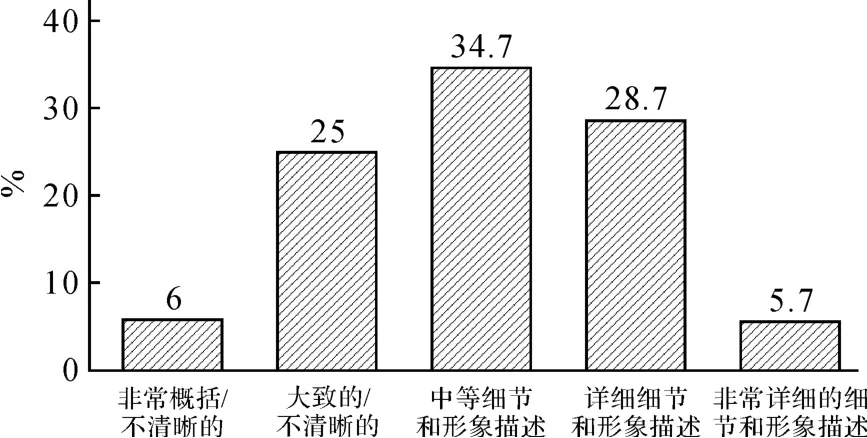

暴力场景的清晰度与生动性:图10可知,34.7%的暴力场景都是有“中等细节和形象描述”,“非常概括/不清晰的”和“非常详细的细节和形象”分别只有6%和5.7%.

3.2.5 电视暴力的强度总评

统计显示,2013年国内电视节目暴力场景中,强度被评为“轻微”的占比最高,有41.3%,“中等”强度的有39.9%,强度被评为“残忍”的仅有18.8%.

图10 暴力场景的清晰度与生动性特征图Fig.10 Clarity and vitality of violence scene

3.3 国内电视节目的暴力吸引力总体特征

电视暴力吸引力的评估包括暴力行为的理由、美化暴力之暴力行为的合理(公平性)、美化暴力之暴力场景的渲染力、暴力行为的有效性等方面.

3.3.1 暴力的理由特征

暴力的理由包括暴力行为的意图、暴力行为的动机、暴力行为的计划性等因素.

暴力行为的意图:统计发现,96.4%的暴力行为意图都是故意的,这其中,“外部因素”占了53.5%,“内部因素”占了42.9%,“非故意,无意识的”暴力行为只占比1.3%.

暴力行为的动机:图11 显示,主动侵犯类的暴力行为动机共占比53.1%;“自卫”类型的动机总占比39.3%.

暴力行为的计划性:“有预谋的、计划好的”暴力行为数量(占比58.4%)要高于“自发产生的”暴力行为(占比39.9%).

3.3.2 美化暴力之暴力的公平(合理)性特征

暴力行为的公平(合理)性特征主要由暴力加害人与受害人的性别及人数、年龄阶段等因素是否一致来判断.结果显示有60.89%的暴力加害人与受害人的性别及人数不一致,而在年龄阶段因素中,82.66%的暴力加害人与受害人处于同一年龄段.公平(合理)性低的暴力行为占比39.5%,而公平(合理)性高的暴力行为只占比13.3%.

3.3.3 美化暴力之暴力场景的渲染力特征

暴力场景的渲染力包括暴力加害人及被害人的性质、视听效果等因素.

暴力加害人、受害人的性质:图12、图13中可以看出,暴力行为中,暴力加害人被认为是好人的占比24%;暴力受害人被认为是坏人的占比24.4%.

图11 暴力行为的计划性统计图Fig.11 Planning of violence

图12 暴力加害人的性质统计Fig.12 Characters of violence offender

图13 暴力受害人的性质统计Fig.13 Characters of violence victim

暴力场景的视听渲染力:图14显示,只有14.4%的暴力场景中“无视听渲染”,剩下85.6%的暴力场景或多或少都有一些视听渲染;“非常多的视听渲染”占比3%.

图14 暴力场景的视听渲染效果Fig.14 Audio-visual rendering effect of violence scene

3.3.4 暴力的有效性

暴力的有效性包括有无暴力的结果、用暴力是否能达到令人满意的结果等.

有无暴力的结果:由图15可知,31.7%的暴力行为结果都没有描述或是没有提到,分别有17%和14.8%的编剧对暴力行为“有强调结果”和“有较多结果描述”.

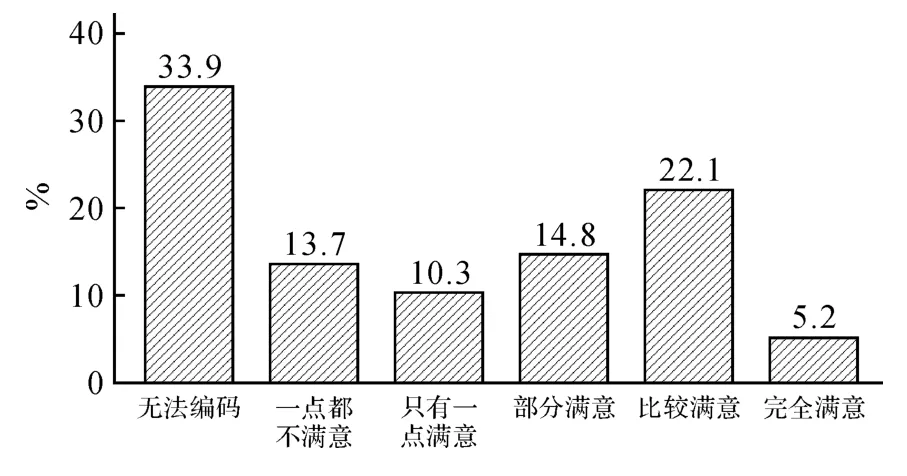

用暴力是否能达到令人满意的结果:由图16 可知,加害人对暴力结果一点都不满意的情况只有13.7%,达到部分暴力行为满意或更好效果的情况占比42.1%.

图15 有无忽略暴力的结果统计Fig.15 Attention or neglect the effect of violence

图16 用暴力是否达到令人满意的结果统计Fig.16 Degree of satisfactory of violence result

3.3.5 电视暴力的吸引力总评

统计显示,有53.9%的电视节目中的暴力场景被评估为是“不吸引人”,“吸引人”的电视节目暴力场景仅占8.5%.

4 结果分析

4.1 不同节目类型及电视台的暴力内容特征差异较大

在5个类别的电视节目中,少儿节目内容(主要是动画片)中出现暴力场景的频率居然是最高的,而且远高于排名第二的影视节目,当然这可能跟少儿节目的样本比较少,代表性稍差有一定的关系,但是目前少儿节目中的主要组成内容——动画片、卡通片中暴力场景过多已是不争的事实,这在国内外研究中都有得到证实[3].动画片中的暴力场景展现方式,相比较于其他的艺术表现形式来说更具有想象力、夸张性、幽默感等,也更容易被美化,而经过美化的暴力增加了合理性,所以更能为受众所接受.另外,国内电视台目前还没有加电视分级或警示标志的动画片,儿童非常容易就可以接触到一些充满暴力场景的动画片.

4.2 国内电视节目中的暴力场景展现画面较为血腥

早期对于暴力的研究主要对象是身体暴力,后来对于暴力的定义更加深入,心理暴力也被纳入了研究范畴.编码调查的结果显示,国内电视暴力场景中,身体暴力仍是暴力的主要类型,身体暴力相较于心理暴力来说,更直接、原始,对受众也具有更大的冲击性.同样可以看到,一半以上施暴者暴力方式都是使用“武器/工具等击打”、“用身体部位打、推、撞”等最直接的伤害行为,实施这些暴力行为也大多为了“杀害他人/谋杀/自杀”或是“尝试杀害他人/谋杀/自杀”,这就决定了场景的气氛必然是“打架、恐吓、可怕的”和“争吵的”占了大多数,结果中也得到了验证,再加上每个场景平均69 s左右的持续时间以及60%以上的场景形象描述,这些数字综合起来代表的紧张、恐怖的暴力场面不难想象.

4.3 国内电视节目中带有电视反暴力主题的节目内容缺乏

目前的电视暴力研究趋势之一就是电视反暴力在编码结果中显示,对于施暴者来说,有42.1%的情况下的暴力行为收到了部分满意或更好的效果,这无疑在间接地传递,通过暴力手段来解决遇到的问题可以达到一定的效果.同样可以看到,有31.7%的暴力行为的结果在节目中根本没有描述或是连提到都没有.换句话说,电视节目里约1/3的暴力场景中,受众看不到暴力行为对受害者或施暴者造成了哪些影响,而另外约2/3的暴力场景中,使用暴力手段的施暴者有40%以上都达到了一定的目的,而有强调施暴者使用暴力手段后效果一点都不满意的电视节目非常少,只占2%多一点,很少有电视节目以反暴力为主题.国外研究结果同样如此,不到5%的暴力节目中有反暴力信息出现[4].

5 电视反暴力对小学生攻击性影响的实证研究

电视反暴力的核心理念在于一段电视节目中播放的暴力场景可以对受众产生不良影响,同样也可以对受众产生教育意义.基于电视暴力编码技术,对于电视的反暴力信息,我们可以从以下三个方面来进行定义:一是暴力的结果(对暴力的结果有真实和清晰的描述,让观众了解暴力带来的对被害者的巨大伤害);二是暴力的功能(使用暴力不能达到令人满意的效果,甚至给暴力实施者带来很大的影响);三是应对冲突的其他选择(可以使用非暴力的方式应对人际冲突).

5.1 研究方法

5.1.1 实验设计

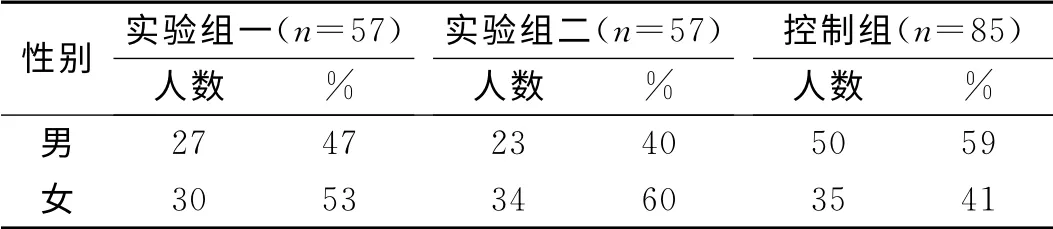

本研究采取多组后测及追踪测的实验设计.本实验将实验组分为两个组别,实验组一观看视频的“暴力行为带来糟糕结果”片段,实验组二观看完整视频,即“暴力行为带来糟糕结果,合理应对方式带来好的结果”内容,控制组不进行任何实验干预.如表2所示,两个实验组在视频看完后与控制组一同进行后测.实验结束3周后进行追踪测.本研究采用《Buss-Perry攻击性量表中文版》为测量工具,并结合《实验后访谈表》质性分析来检验电视反暴力对儿童攻击性的影响.

为减少视频内容相同带来对被试攻击性的影响不同,将同一视频分成2部分:第一部分(暴力行为带来糟糕结果),第二部分(合理应对方式带来好的结果).实验组一只观看第一部分,实验组二观看完整视频.

表2 实验设计模式Tab.2 Mode of experiment design

表3 研究对象统计学特征Tab.3 Statistical characteristics of subjects

根据已有的理论,本研究假设如下:

假设1:观看“暴力行为带来糟糕结果”内容视频的学生(实验组一)会比普通学生(控制组)表现出更少的攻击性.

假设2:观看“暴力行为带来糟糕结果,合理应对方式带来好的结果”内容视频的学生(实验组二)会比观看“暴力行为带来糟糕结果”内容视频的学生(实验组一)和普通学生(控制组)都表现出更少的攻击性.

5.1.2 研究对象

本实验为了减小被试在攻击性上的差异,从一所乡镇小学(学生生活范围相对比较集中)选取被试,分别确定实验组一、实验组二各一个班级,控制组2个班级,共4个班级,被试组成见表3.

5.2 实验结果

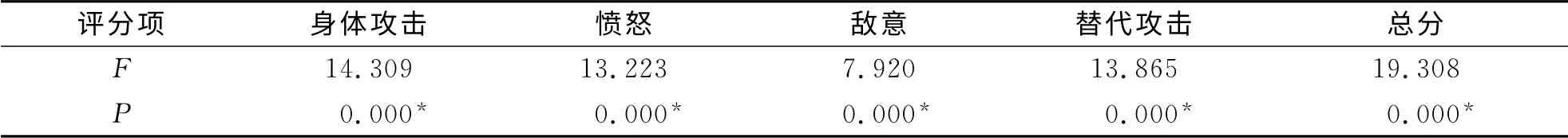

对实验后测的结果进行方差分析,发现问卷总分以及其中的4个分项(身体攻击、愤怒、敌意、替代攻击)得分的分组主效应均有显著差异(P<0.001),统计结果见表4和表5.

表4 实验后测结果描述统计表Tab.4 Descriptive statistics of post-test

表5 实验后测方差分析结果Tab.5 Variance analysis of post-test

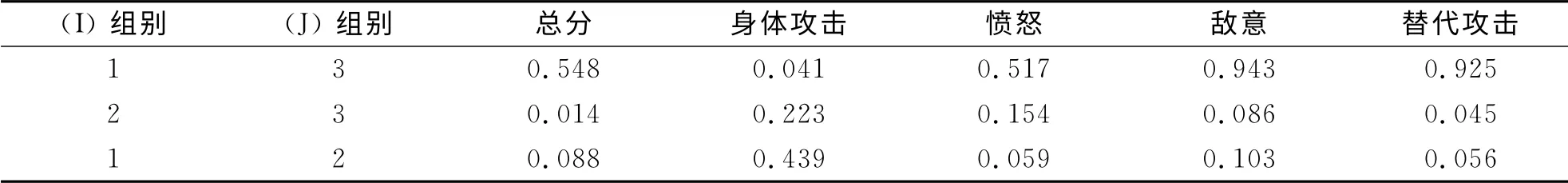

对问卷总分进行事后检验发现,实验组二与控制组、实验组一与实验组二均有极其显著差异(P<0.01),实验组一与控制组差异显著(P<0.05).对各分项进行事后检验,除了实验组一与控制组在敌意、愤怒和替代攻击上无显著差异外,其他成对比较均在各个分项上存在显著差异,见表6.

表6 后测总分及各分项事后检验显著性Tab.6 Significant difference of post-test on Post hoc tests

追踪测试结果的描述统计见表7,方差分析结果见表8.

表7 实验追踪测结果描述统计表Tab.7 Descriptive statistics of follow-up test

表8 实验追踪测方差分析结果Tab.8 Variance analysis of follow-up test

对问卷总分进行事后检验发现,发现实验组二与控制组有显著差异(P<0.05),实验组一与实验组二、实验组一与控制组差异均不显著.在各分项的事后检验中,只有实验组一和控制组身体攻击、实验组二和控制组的替代攻击项上存在显著差异,其他成对比较差异均不显著,见表9.

表9 追踪测总分及各分项事后检验显著性Tab.9 Significant difference of follow-up test on Post hoc tests

5.3 分析与结论

通过实验干预的后测结果可以看出,观看不同的反暴力视频对小学儿童有显著影响.首先,观看“结果糟糕”暴力视频的小学生(实验组一)表现出的攻击性显著小于控制组没有观看反暴力视频的小学生(P<0.01),而且在量表的各分项上均有不同程度的显著差异;其次,观看“暴力行为带来糟糕结果,合理行为带来更好结果”的小学生(实验组二)的后测结果显著小于实验组一和控制组(P<0.001),且在量表的各分项上均有不同程度的显著差异.分析原因,考虑到实验组一观看的视频内容,可能视频中的身体攻击暴力强度得分没有达到高等,同时视频中也没有展示其他解决问题的途径,所以实验一与控制组在这两项分量表上的差异不显著.

经过结果分析可以认为,电视反暴力视频对小学生受众的攻击性产生了立即性的影响,而在电视反暴力视频两种类型中,“暴力行为带来糟糕结果,合理应对方式带来好的结果”内容的视频又要比“暴力行为带来糟糕结果”内容的视频更能降低小学生受众的攻击性.三周后对实验组一、实验组二和控制组被试进行追踪测,只有实验组二和控制组间还有显著差异(P<0.05),且在替代攻击分量表上有显著追踪效应(P<0.05),而在身体攻击、敌意、愤怒分量表上无追踪效应.且不论总分还是各量表分项上分组效应都降低了,即三周以后,反暴力视频对小学生攻击性带来的影响降低了.分析原因,可能与实验干预时间过短,没有巩固加强的持续性电视反暴力教育有关.

[1]Furnham A,Gunter B.Effects of time of day and medium of presentation on immediate recall of violent and non-violent news[J].Applied Cognitive Psychology,1987,1(4):255-262.

[2]Mustonen A,Pulkkinen L.Aggression in television programs in Finland[J].Aggressive Behavior,1993,19(3):175-183.

[3]方明豪.从媒介暴力看电视动画片《喜羊羊与灰太狼》[J].当代电影,2011(10):157-160.

[4]廖卫民,陈桂兰.被美化,淡化的电视暴力:美国“国家电视暴力研究”介绍及启示[J].新闻记者,2006(4):77-80.