青岛工业遗产开发再利用的特征及成因研究

2015-03-17徐苏斌张雨奇胡莲

徐苏斌 张雨奇 胡莲

摘要:青岛是中国近代以来重要的纺织工业城市,不但拥有众多工业遗产,而且在开发再利用方面进行了诸多实践。文章基于实地调研,归纳出青岛工业遗产开发再利用在区位、建筑、业态、开发者、设计等方面的特征,分析其成西。研究认为这些特征是城市发展规划、声业发展政策、经济实用规律、多元主体诉求、相关法规制度等多因素共同作用的结果、工业遗产再生需要建立一个全方位、多层次的保护与开发机制。文章旨在以青岛的经验为中国工业遗产再生模式的探索提供一些有益借鉴。

关键词:工业遗产;青岛;再利用;特征;成因

一、引言

工业遗产是历史留给我们的宝贵文化遗产,也是一份价值丰厚的社会资源。对工业遗产开发再利用,是实现城市复兴和可持续发展的客观要求。由于涉及规划定位、业态选择、多方参与、经营管理、改造设计等一系列问题,工业遗产再利用模式的探索越来越被学界重视。随着实践项目的增多,我国工业遗产再利用暴露出业态同质化、运营效益不佳、开发中二次破坏等问题,急需对既有实践进行总结。青岛作为中国近代以来重要的工业城市,不但拥有众多工业遗产,而且在开发再利用方面有诸多实践。文章基于实地调研,归纳出青岛工业遗产开发再利用在区位、建筑、业态、开发者、设计等方面的特征,分析其成因,旨在以青岛的经验为中国工业遗产再生模式的探索提供一些有益借鉴。

一 青岛工业遗产概况

文章研究的青岛工业遗产,时间范畴为1 897年至20世纪90年代;产业范畴为英国工业革命影响下的工业遗存;空间范畴限定为市南、 (原)市北、 (原)四方、李沧四区。首先,通过历史分期、产业类型、空间分布等特征,对青岛工业遗产做概括性描述(见图1、图2)。

德占时期(1897-1914年)。德国占领青岛后,首先将主要精力放在军事、交通设施建设上,工业类型以铁路、港口、造船、机车等为主;后期为实现长期占领、满足殖民者生产生活的需要,又陆续兴建了啤酒厂、缫丝厂、屠宰场、发电厂、印刷厂、自来水厂等近代工业。这些企业起初主要集中在市南、市北两区,后逐渐沿铁路向四方、李沧一带发展。

日占及国民政府时期(1914-1949年)。工业以日本垄断企业为主,亦有民族工业的兴起。工业企业主要有日本的九大纱厂和中国的华新纱厂,青岛开始形成以棉纺、丝织、印染等纺织业为主,兼有面粉、冶金、化工、机械等轻重工业的多元化产业格局,形成了以四方、李沧为重心的工业聚集区。

新中国时期(1949年-20世纪90年代)。建国初,青岛“工业以纺织业、橡胶业、面粉业等轻工业为主并以纺织工业为中心,重工业主要有四方机车车辆厂和青岛纺织机械厂”。经过50多年的发展,青岛逐渐形成了以家电电子、石化化工、汽车机车、船舶海洋工程、纺织服装、食品饮料、机械钢铁等七大产业为支柱的发展模式。随着产业结构调整,工业布局也发生了新的变化,市区工业企业开始向郊区迁移。 青岛工业遗产历史底蕴深厚、数量众多、类型丰富、独具特色,为多样化的开发再利用打下了良好的基础。(表1)

三、开发再利用的特征

1.在市区由南向北扩展(区位特征)

从区位特征来看,再利用项目早期分布在市南、市北区,占据城市中心区位,靠近主干道,规模较小,主要项目有创意100产业园(以下简称创意100)、中联创意广场(以下简称中联广场)、中联U谷2.5产业园(以下简称中联U谷)、良友国宴厨房、青岛啤酒博物馆、天幕城等。2009年以后开发的项目沿胶济铁路线向四方、李沧一带扩展,规模增大,主要项目有“红锦坊”艺术工坊、青纺联都市工业园、M6虚拟现实创意产业园(以下简称M6创意产业园)、青岛工业设计产业园、红星印刷科技创意产业园等。这些项目在空间分布上均位于交通便利、市场基础好的地段(见图3)。

2.再利用对象的偏向性(建筑特征)

从再利用对象的建筑特征来看,占地面积较小、建筑质量及基础设施较好、建成年代较近的多层框架结构厂房更容易受到开发商的青睐,如电子类、服装类的轻工厂房;占地面积较大、建筑质量及基础设施较差的单层砖混结构厂房,较难被开发利用,如在青岛工业史上占有重要地位的九大纱厂大部分被拆除。此外,再利用对象大部分没有保护等级。(表1)

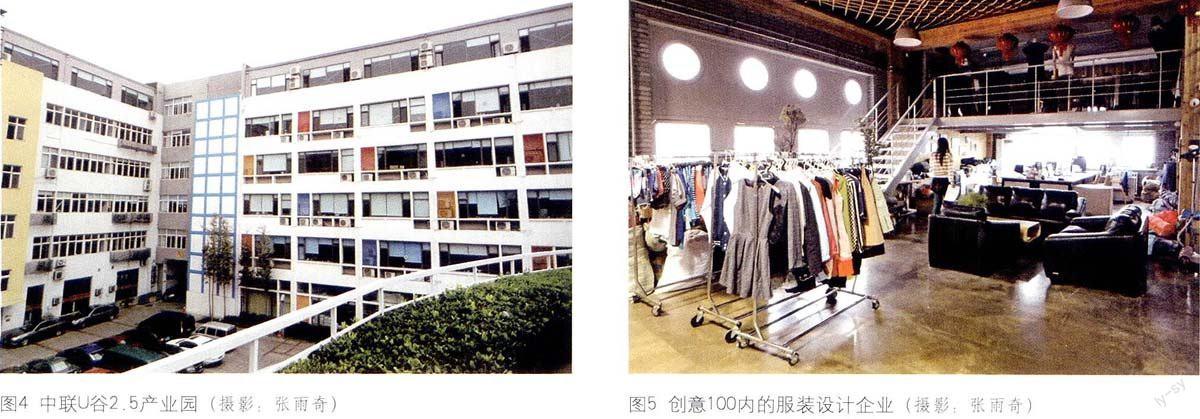

前者的典型是中联广场和中联U谷。项目开发前是青岛电子医疗仪器厂、青岛显像管厂和元通电子元件厂,这几个厂区具有许多相似性:占地面积约3万平方米,建筑建于20世纪60年代到80年代,主要厂房为多层混凝土框架结构,建筑质量良好,空间高大开敞,水电设备齐全。中联集团与青岛子岩空间合作,在保留大部分优质厂房的基础上改扩建,使老厂房成为新的办公空间。而后者的典型是国棉一厂地块的开发。2007年,国棉一厂占地面积约20万平方米的厂区被整体拆除,新建高档住宅社区,仅在东北角保留5座建筑,分别为礼堂、食堂、细纱车间、仓库和办公楼。根据规划,这5座建筑将被改造成特色商业街的一部分,拟打造青岛首个“纺织文化”风情商业街区。然而从2010年到2013年,保留建筑再度被拆除,仅存日式办公楼一座,具有很高遗产价值的国棉一厂旧址建筑就这样在商业开发中灰飞烟灭。

5.业态选择的多元化和特色化(业态特征)

从开发项目的业态来看,有工业博物馆、文化和商业混合街区、餐厅、家居广场、文化创意产业园、都市科技产业园等多种类型(表2),并且具有特色性。其中,青岛啤酒博物馆作为国内唯一的啤酒博物馆,发展体验式工业旅游;中联广场是一个集商业休闲、创意文化于一体的混合社区;红星印刷科技创意产业园、青岛工业设计产业园等新项目更加偏向文化创意产业。

创意100在开发再利用中就格外重视内容建设与业态选择。园区前身是青岛刺绣厂,占地面积不大,多层框架结构厂房,建筑质量较好。2006年,青岛麒龙文化有限公司先后投资3000余万元进行改造,在青岛率先“试水”工业遗产改造与文化创意产业的结合。开发商没有在短期利益的驱使下选择简单的租金盈利模式,而是把发展的核心定位于文化创意产业的内容整合与平台服务。经过8年的经营,园区形成了特色化的招商理念——“高门槛、低租金”、“蓄水养鱼”,特色化的运营模式——人才项目孵化平台、艺术品展示交易服务平台、原创礼品(线上线下)展示交易服务平台,以及特色化的品牌建设——文化创意产业项目的智力服务输出。先进的经营理念为园区发展提供了持久动力,推动了工业遗产的可持续再生。

4.企业与政府的协作和互动(开发者特征)

从开发主体及参与地位来看,早期开发主要是一种“企业主导,政府扶持”的模式;近几年来,更多的是一种“政府主导,企业参与”的模式,政府通过规划、政策对开发再利用给予明确的导向。(表2)

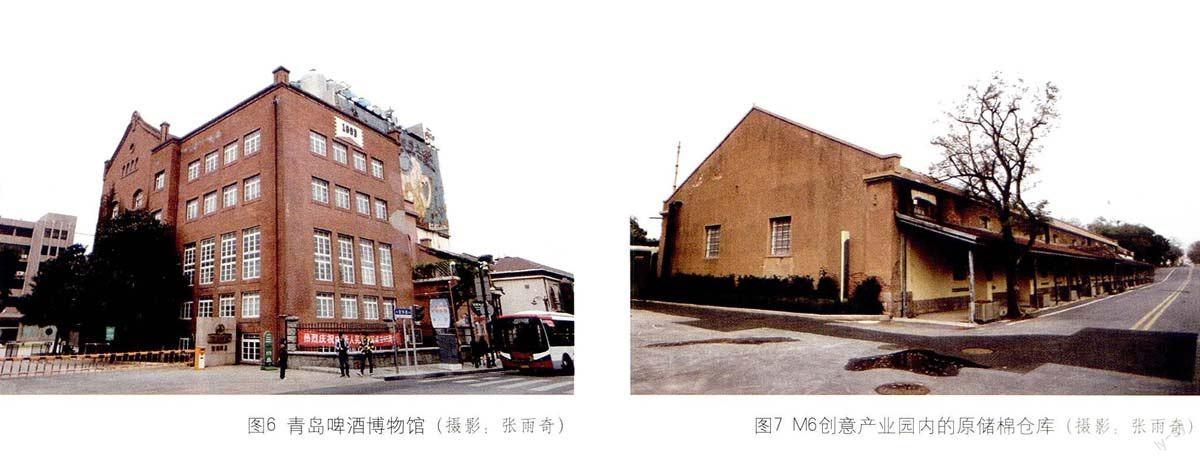

前者的典型是青岛啤酒博物馆。2001年,为迎接青啤百年华诞,同时也是为了宣传企业品牌,青啤集团将废置多年的老酿造车间和办公楼改造为青岛啤酒博物馆,由集团下属青岛啤酒文化传播有限公司负责运营管理。博物馆建成后得到了政府的大力扶持:2004年,国家旅游局将其公布为国家首批工业旅游示范点、4A级旅游景点;2006年,“青岛啤酒厂早期建筑”被公布为全国重点文物保护单位,得到了进一步的宣传保护。后者的典型是M6创意产业园。为推动纺织业资产整合重组,配合青岛交通商务区的建设,政府规划对国棉六厂地块重新开发。2009年,由李沧区政府与青岛华通集团、青岛城投集团、青岛国信集团等大型国有资产运营公司共同组建了青岛海创开发建设投资有限公司,负责国棉六厂及周边地块的土地整理与开发、配套基础设施建设。项目提出“保护基础上的再利用”,保留厂房总面积将达到4.2万平方米,一期建设再利用老厂房2万多平方米。

5.改造设计中的承旧启新(设计特征)

从设计手法来看,有空间重新分隔、立面颜色调整、外部加建及环境设计等多种方式,但不同项目的改造效果良莠不齐。如创意100主要进行了楼顶加建、平面重新分隔,但缺乏立面改造和外部环境设计,导致园区建筑形象不佳、停车空间不足。青岛啤酒博物馆的特色在于室内设计较好体现了遗产的真实性和完整性。天幕城、装饰城的室内装修则完全遮盖了原有厂房面貌。其中,中联广场和中联U谷的改造设计较好地体现了承旧启新的理念。

在中联广场项目中,改造前的南侧厂区单调、空旷,在视觉上可达但却长期与城市生活隔离;北侧的邮电仓库与农贸市场杂乱、拥挤,虽与市民生活联系紧密,但建筑破败,购物环境差。新的创意街区需要一个时尚、开放、更具人性化的办公空间和活动场所。建筑师基于原有架构,将既有建筑环境整合。南侧保留4栋多层厂房,与新建建筑一起强化了院落空间,打造一个安静舒适的内部庭院。北侧拆除无保留价值的建筑,新步行街尊重了原市场的购物流线,屋顶天街打造了立体化的都市休闲生活空间。

四、开发再利用特征的成因分析

1.城市发展规划和产业政策的宏观影响

2001年后,在“退二进三”政策的影响下,青岛加快市区用地结构调整步伐,鼓励将破产、改制工业企业土地用于发展商业服务业。于是,商业服务业较发达的市南、市北两区率先出现了青岛啤酒博物馆、创意100、天幕城、良友国宴厨房等一批工业建筑改造项目。

2008年,青岛市提出了“环湾保护、拥湾发展”的新一轮发展规划,明确指出:环胶州湾产业格局中的东海岸以第三产业为主,将建成以金融、信息、商务商贸、旅游等为主的现代服务业集聚地;四方、李沧至城阳环湾区域,积极实施老工业区的产业转型和空间重组,建设以高端生活性服务业、都市工业、总部经济、文化创意产业、海上旅游为主体功能,集工、商、住一体的现代化滨海城市组团。新规划不仅引导工业遗产开发扩大到四方、李沧的工业区,而且使项目的业态选择更加偏向文化创意产业、都市工业等新内容。

2012年,青岛市政府印发《青岛市“千万平米”文化创意产业园区建设推进方案》,提出建设工业设计产业园、红星印刷科技创意产业园、M6创意产业园等一批新项目,开发规模进一步扩大。2013年出台的《青岛市促进文化创意产业发展若干政策》,从土地房屋、财税、投融资等多层面对利用工业遗产发展文化创意产业给予政策扶持。

2.经济性和实用性成为再利用的直接驱动力

工业遗产的开发再利用不同于静态式的保护,是开发商通过土地开发获取经济收益的市场行为。无论是政府、原工业企业,还是开发商,都把经济发展问题放在最根本的第一位。影响开发商选择工业遗产进行再利用的驱动力,在于能否以最小的投入在短期内获取最大的收益回报,如果不能实现这一目标,则势必需要通过其他方式弥补这部分收益损失。以单层纺织车间与多层厂房的对比为例:单层车间可供使用的面积有限,无法比拟拆除后新建高层建筑所带来的经济收益,且占地面积越大,收益损失越多;将纺织车间改为民用,需要解决采暖、通风、水电等一系列问题,需要改造、设计、维护方面的大量资金投入。而多层厂房良好的结构质量及水电基础节省了这部分费用,因而更受青睐。但如果能够通过政策补贴开发商的收益损失,如果能够通过合理运营创造充足的社会财富,开发利用国棉厂这种大型单层厂房仍有可能性。因此,经济性和实用性是开发再利用的直接驱动力。

5.多元化的开发主体和多方参与

多元化的开发主体和多方参与促成了开发模式和业态选择的多样化。一方面,开发主体的身份不同,直接影响了再利用的发展定位。例如,青岛啤酒博物馆是由青岛啤酒厂对自有资产进行开发,其目的是传播企业文化、带动产业升级。创意100的主导力量是一家富于创新精神的文化企业,关注于内容特色的发展。而M6创意产业园是典型的政府主导下的开发项目。国有资产投资公司作为开发商,体现了独特的优势:首先有足够的经济实力进行大面积开发;其次,在土地一级整理过程中,能够更好地保护工业遗产;再次,能够接受一个较长的土地收益期。另一方面,不同背景的参与者在多方合作下往往能碰撞出创新的火花。中联广场和中联U谷的成功,离不开开发商与建筑师的密切配合。青岛啤酒博物馆也离不开国家旅游局及市政府的支持。创意100得到了英国文化创意产业研究专家贾斯汀·欧康纳、国内文化创意产业研究专家马达等多位创意人才的策划支持。多方参与打开了工业遗产再利用的思维视野,提供了更多可能性的想象,创造了多样的价值。

4.工业遗产保护和再利用的法规与制度不足

目前,青岛的工业遗产再利用项目,除青岛啤酒博物馆外,绝大部分没有列入工业遗产保护等级,这在某种程度上有利于工业遗产开发摆脱过度的束缚;但同时,由于开发中缺乏对工业遗产的“身份认定”和必要保护,暴露出遗产调查与价值评估不足、空间再造与价值再现不足等问题,损害了工业遗产的真实性、完整性和永续保护。再利用方面,由于缺乏工业建筑改造设计的行业规范和专项审批方法,使有些项目只能获得“临时建筑”的身份,或者只能改造成商业或办公功能,限制了建筑师在工业建筑改造中尝试更多的可能性。总的来说,工业遗产保护和再利用缺乏一套从保护到开发的完整制度。

五、结语

纵观十多年来青岛工业遗产开发再利用的实践,其特征是城市发展规划、产业发展政策、经济实用规律、多元主体参与、相关法规制度等多因素共同作用的结果。青岛的经验证明,工业遗产再利用需要建立一个全方位、多层次的保护与开发机制。宏观上,需要把工业遗产保护与开发纳入城市总体发展规划的考虑范畴,使工业遗产再生成为城市复兴的创新动力和新基点。具体来说,“有意志力和领导力”的开发商、运营商,专业化的研究顾问团队,成熟而富有远见的政府,尊重历史的建筑设计师,原工业企业,以及对工业遗产抱有感情的城市居民,都应该成为工业遗产开发再利用不可或缺的力量。倡导多方参与合作将为工业遗产再利用带来新的活力。而工业遗产再利用能否永续经营的关键是注入合适的功能和产业,创造新的价值。内容特色和创新精神是工业遗产活化再生的灵魂。