德化古廊桥

2015-03-17连明森

连明森

摘要:福建省德化县境内山高溪深,行路不便,自唐代以来修建有不少古桥,以明、清两代最多,因此地夏季多雨叉盛产杉木,木桥多加盖廊屋、侧板。这些廊桥成为当时商旅出入留宿的驿站、以及当地居民交流、宗教信仰和聚会的中心。随着时代变迁许多古桥或消失或改建,现保存较好的古廊桥仅有长寿桥、宴林口桥、广济桥等十余座。

关键词:德化廊桥;廊屋式;木结构

德化县位于福建省中部戴云山区,泉州市北面,东与福州市永泰县、莆田市仙游县界连,南与永春县毗邻,西与三明市大田县接壤,北与三明市尤溪县相邻。德化建县前疆域分属尤溪县、永泰县管辖。唐贞元年间(785-795年)析永泰县归义乡置归德场,场址设在今德化县城,隶属永泰县,初具德化县雏形。五代后唐长兴四年、闽龙启元年(933年)由永泰县析出归德场置德化县。

德化县境内古桥有史可考的最早建于唐代,此后历代都有修建,以明、清两代最多。古桥有木桥与石桥两类:木桥有浮桥、木架木板桥、石墩木板桥、廊屋桥、独木桥;石桥有石拱桥、石梁桥。因年代久远,时代变迁,人为和自然现象的影响,有的古桥已成历史陈迹,有的则已改建为钢筋混凝土结构的公路桥和其他永久性桥梁,建筑材料、建筑规格和功能等有了重大改变,面目皆非,仅有旧名。现保存较好的古廊桥主要有长寿桥、宴林口桥等十余座。

长寿桥,又名山茶桥(文化大革命期间曾更名“永革桥”)。位于上涌镇下楼坑水尾,山茶水头,始建于清乾隆十二年(1747年)。旧时,上涌葛坑两地往来,必经此桥。原为五节连接的木板,长度30多米,经常被洪水冲垮,行人过往极其不便。民国37年(1948年),葛坑的陈伟彬(德化县长)、下涌的郭振华(寿宁县长)联合倡议,发动民众捐资,邀请名匠何在妥(永泰人)、黄以柱(上涌人)设计施工,架设此桥。设计图样以寿宁县的规模巨大的桥亭形制为基础。因此,这座大型廊桥设计精巧,结构严密,施工技术巧妙。桥长25.8米,宽4米,高6.5米,两端石台阶,拱架由杉木纵横交错的杆件搭接而成,纵横杆件相互依存,全桥不用一根铆钉连接。木板桥面架屋亭,内设木凳,桥身两翼有二层雨披,造型壮观。桥下溪水流向湧溪。此桥是通往葛坑村古道,也是德化保存较为完好的廊桥。

宴林口桥,位于盖德镇林地村,又称上林桥,俗称暗林口桥。始建于清乾隆四十七年(1782年),光绪三十年(1904年)被洪水冲毁,后由乡民林仁礼重建。桥为两孔一墩平梁廊屋式木结构,桥墩用条石垒成。桥长27.3米,宽3.4米,高3.05米。廊屋由44根木柱分四列支撑,通道两侧有长条木板坐椅,桥身两翼有两层重叠雨披。1988年5月3日被公布为第四批县级文物保护单位。

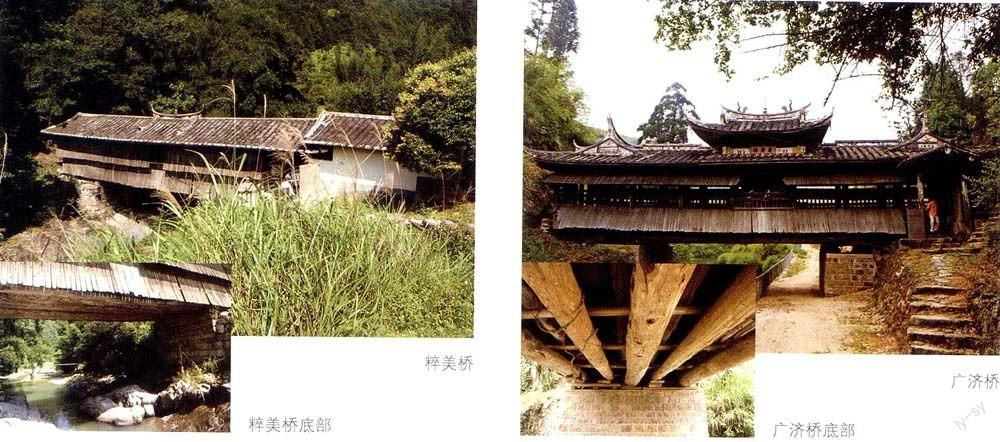

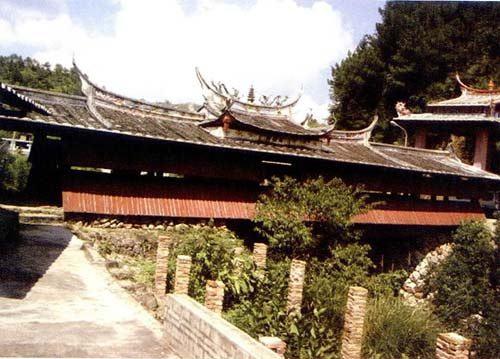

广济桥,又名双翰下桥,位于春美乡双翰村,昔为德化到大田的交通要道。该桥始建于明代嘉靖元年(1522年),后因年久失修,破烂不堪。1972年,由旅居马来西亚的华侨捐资重修,重修后的廊桥仍保持了原有风貌。桥为南北走向,长24米,宽5.3米,桥高5.6米,中部高4.5米,内高3.3米,中间通道宽4.6米。桥墩用条石交错垒砌在河床岩石间,15根尾径27公分的巨杉横跨其上作为梁架,下有6层纵横交错的木垫。廊屋由40根木圆柱支撑,穿斗式构架,木板铺地,木构栏杆,通道两旁有坐椅,桥中问置有佛龛。廊屋重檐歇山顶,燕尾式屋脊。屋顶梁檩斗拱交错成5层160个半圆形的藻井,镌刻或用五色油漆绘制有虎、豹、狮、象等猛兽和花卉纹饰吉祥图案,以及中国神话故事《八仙过海》。桥身两翼有重叠两层的雨披。1983年4月20日被列为第二批县级文物保护单位。

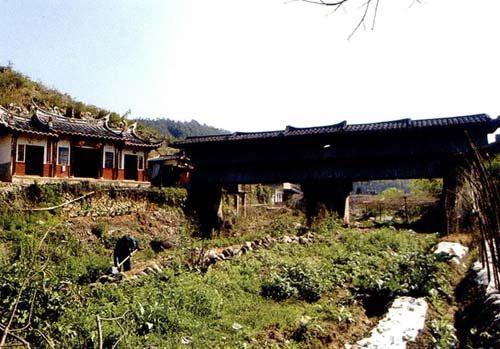

粹美桥,位于龙门滩镇碧坑村,始建于清道光十年(1830年)。系木支架风雨桥,南北走向,桥长29米,宽5米,桥身高3.7米,拱高5米。无桥墩,桥面由4根木柱分两组支撑。廊屋9开间,由40根木柱支撑,穿斗式构架。桥面铺木板,中间立一桥亭,桥身两翼有雨披,现保存完好。桥头有间十几平方米的客栈,还竖立有当年建桥的碑记:“东抵仙邑,北通永福大田,实为东北往来之要道……”,因为旧时交通落后,这里就成为大田、德化、仙游等地商旅出入留宿的驿站。1988年5月3日被列入第四批县级文物保护单位。

承泽桥,位于水口镇承泽村,又名济美桥。始建于清乾隆五十五年(1790年),民国二十一年(1932年)、民国三十七年(1948年)、1955年和1962年先后进行维修,是一处木结构的石桥梁。桥为南北走向,长22.5米,内宽3米,孔高8米,桥高3米,为单孔平梁木结构。无桥墩,桥底部由4根杂木分两组支撑,别具一格。廊屋由40根木柱支撑,桥面铺木板。1991年11月9日被列为第五批县级文物保护单位。

铭新桥,位于大铭乡大铭村,始建于清雍正八年(1730年),民国二十七年(1938年)重修。桥为南北走向,长30.76米,宽4米,高8米。石砌桥墩,桥面用水泥覆盖。桥中建一佛龛,供奉观音,佛龛两侧有对联“南海莲花九品香,西方绿竹千年翠”。廊屋木质结构,8开间36柱,桥廊顶部为重檐歇山顶,燕尾式脊。桥头建有一桥亭。铭新桥沟通了安平坂溪两岸,其建筑形式具有明显的闽南古厝风格。

登龙桥,位于浔中镇土坂村,又名惠政桥。始建于南宋,清乾隆三十九年(1774年)重建,更名登龙桥。光绪三十年(1904年)被水冲毁,当地村民于民国十二年(1923年)重新修建。廊桥为两墩三孔平梁式木结构,长50.4米,宽3.85米。桥下有两个石墩,巨杉横跨其上,上铺木板。廊屋进深17间,由72根木柱支撑,歇山顶,斗拱和屋梁刻有精细的花卉图案。桥中部筑有佛龛供奉观音大士,通道两旁有座椅,可供行人避暑歇息。桥身两侧有两层重叠的雨披。桥北侧有一座重建登龙桥碑记的崇善所,桥头还建有一座登龙亭,当地人称之为“观音亭”。登龙桥曾是城关通往西半片,以至大田、尤溪等县的必经之路。据当地老人说:“过去这里可热闹了。桥上挂满了灯笼,桥头一整排都是店铺,卖肉的,卖豆干的,卖油盐的等等都有。也有人在桥头唱歌、演戏。”由于商贸往来十分频繁,这里一度是商品的重要集散地。据说有一阵子,浔中供销社也搬到这里营业。那时,土坂村村民的收入也由依靠农业变成了农商结合。解放后,德化县修通了城关往西半片的公路,这里的人迹便日渐罕至。1983年4月20日公布为第二批县级文物保护单位。

湖山桥,位于水口镇淳湖村西南山坳口。桥长53.5米,宽17米,高13.3米,西北朝东南走向,为5层木结构宫殿式。单拱,拱高2.1米,建筑面积600多平米。由当地名流书写的“湖山桥”匾悬于四层阁楼上。从村志上得知,湖山桥始建于北宋,距今近900年,毁于20世纪40年代土匪一炬,重建于1992年。阁楼里有500多年前雕成的泰山尊王雕像一尊,光绪年间尊-乘驶的“神轿”一座。桥的下部结构为高5米、宽3米的石砌半圈拱。古廊桥的佛堂供奉泰山尊王。该桥传说是为村民筑风水而建,同时也是沟通淳湖村到杨梅乡、人田县、永泰县的交通要道。

彩虹桥,位于盖德乡有济村,又名有济桥、九祭桥。该桥始建于明洪武三年(1370)。石址上复以屋,今仍存。桥为南北走向,长32.2米,桥面宽3米,拱高6米。单孔石拱木结构,廊屋高6米,穿斗式梁架,桥身两翼覆有雨披,现仪存一小部分。1991年11月9日被公布为第五批县级文物保护单位。

华阳桥,位于汤头乡汤头村。始建于宋代,现存为清代复建。该桥东西走向,长10米,宽5米,拱高5.3米,廊屋式石木单拱结构,3开间由16根木柱支撑。桥右侧中央有一华阳亭,供奉“观音佛祖“,桥头有“东震宫”,桥下溪水流向岭脚村经尤溪入闽江。

长远桥,位于春美乡尤床西坑角落,始建于元代,现存建筑系清代所建。该桥是通往汤头格中村、上涌镇、大铭乡等的交通古道。桥东西走向,长18米,宽4.3米,距水面5.7米,桥面至屋顶3.2米,矢高2.0米,为单孔石拱廊屋桥。桥面用石块铺筑,桥孔以长方形条石砌筑。廊屋5开间,进深六柱,抬梁结构,歇山顶。桥中央奉“真武大帝”,桥尾奉“三代祖师”“黄公”“陈公祖师”“观音佛祖”“伽蓝尊王”等诸神,尚留有3根元代柱础。桥下溪水流向尤溪,属闽江水系。对于研究本县山区古代交通情况有一定参考价值。

田洋桥,位于葛坑乡富地村,建于明代。桥东北朝西南走向,长16米,宽4.5米,拱高4.2米,为廊屋式石木单拱结构。廊屋由24根木柱分成四列支撑,桥两侧有两层雨披,桥尾是拜堂。桥下溪水流向尤溪入闽江。该桥是古时德化至尤溪的交通要道。

龙潭桥,位于南埕镇蟠龙村,建于清代,距今有二百多年历史。桥长31米,宽6米,高4米。廊屋由18根圆木柱支撑,左、右两边分两行并列分布。桥中有一佛龛供奉“抱子观音”,桥面地板石块铺筑,可供过往行人遮阳避雨。此桥造型典雅、古朴,是闽南一座比较典型的廊桥建筑。

水尾桥,位于盖德镇上地村,建于明代。桥南北走向,长14米,宽4米。桥为单孔石廊,廊屋由14根大木柱支撑,悬山顶。通道两旁有木座长椅,桥中央祀奉“观音菩萨”。桥下溪水流入德化浐溪。

锦溪桥,位于德化县赤水镇苏岭村,因桥穿锦溪而得名,此桥古为德化通往大田的必经之路。该桥建于清雍正戌申年(1728年),由吉岭村陈姓合族共建。桥呈南北走向,长25米,宽3.5米,距水面高9米。廊屋面阔6间28柱,抬梁结构,悬山顶。桥头北立一石碑,碑中详细说明建桥、损资人姓名、损资数目等。对于研究山区古代交通情况有一定参考价值。

长关桥,位于雷峰镇肖坑村,建于明嘉靖五年(1526年)。桥西南走向,长30米,宽4米,跨径13米,矢高6米,是‘座铺黑瓦的单孔石拱廊桥。廊屋右边不间隔分布20根木圆柱,左边分布18根木圆柱。桥右侧石板上刻“侧峰里长关桥”及“明嘉靖五年甲午十月”等字,族谱里也记载有这座桥。该桥对研究明代德化桥梁有重要的意义。

郭山桥,位于德化县美湖乡上泺村,是一处清代古桥梁建筑。桥东西走向,由石拱券和木质廊屋构成,长32.5米,宽6.8米,通高7.8米。廊屋9开间,由40根木柱(分成四列)支撑。桥面中央置有佛龛,供奉观音大士,顶部由5层斗拱构成藻井,斗拱和屋梁有精细的花卉图案装饰。屋顶为歇山顶,配以燕尾形屋脊,且雕梁画栋。通道两侧有长条木板坐椅,桥身两翼有雨披。该桥为出县道,与大田县济阳乡连接,是德化县通往大田县的交通要道。

德化地处戴云山下,区域内山高溪深,有众多山崖。行路极为不便,修路、铺桥,成为当地居民的基本需求,而且当地盛产杉木,为建造木拱桥提供了材料来源。同时当地地处亚热带海洋性季风气候区,夏季多雨,这让加盖廊屋、侧板成为保护木制桥身的必然要求。也正因如此,廊桥成为了当时商旅出入留宿的驿站,以及当地居民交流、宗教信仰和聚会的中心。 德化廊桥是古代乡民出入的交通要道,见证了当地的历史发展,充分体现了闽南德化地域的历史文化特色,是闽南建筑文化的重要遗产,是不可再生的宝贵的文化资源。它以鲜明的个性诠释了地方廊桥建筑的风貌特征和当地的人文习俗、思想观念,是德化地区重要的文化载体。