新型城镇化融资方式的转变

——从土地财政到PPP模式

2015-03-17朱新现

朱新现

(福建师范大学经济学院,福建 福州 350108)

新型城镇化融资方式的转变

——从土地财政到PPP模式

朱新现

(福建师范大学经济学院,福建 福州 350108)

当前我国处于快速推进城镇化建设时期,需要巨大的资金支持,自分税制以来,地方政府财政缺口逐年扩大。在相当长的时间内,地方政府主要依靠土地财政为城镇化建设进行融资,产生一系列诸如债务风险等问题。在这种情况下,地方政府亟待寻求一种可持续、规范化的融资方式来替代传统的融资方式。后土地财政时代,政府与社会资本合作模式(PPP模式)将成为地方政府拓宽融资渠道的新手段。

新型城镇化;融资方式;土地财政;PPP模式

当前我国处于城镇化快速推进时期, 2014年3月,中共中央、国务院颁布《国家新型城镇化规划(2014-2020)》,《规划》指出“城镇化对于全面建成小康社会、加快社会主义现代化建设、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义”。随着城镇化的推进,大量的人口涌入城镇,对城镇的基础设施和公共服务的需求更加旺盛,交通路政、环境绿化、医疗卫生、供水服务等一大批项目先后开始兴建。目前我国常住人口城镇化率为53.7%,户籍人口城镇化率36%左右,预计2020年城镇化率将提高到60%。杨婷婷(2013)提出城镇化率每提高1%就有100-200万农村人口进入城市或者被城镇化[1]。迟福林(2012)以人均10万元的固定资产投资为标准,未来十年向城镇转移4亿人口将带来约42万亿元的投资需求[2]。薛翠翠、冯广京(2013)在综合各类预测结果的基础上,保守估计到2020年投资规模需求也将在16万亿元以上[3]。

城镇化建设资金需求逐年上升,而作为城镇化建设实际承担者的地方政府,其财政能力却有所下降。分税制以来,“财权上收”使得地方财政收入能力相对下降,地方财政收入占全国财政收入比重由1994年44.3%提高到2011年50.6%;“事权下放”使得地方政府在城镇化建设中扮演更多的角色,地方政府财政支出占全国财政支出比重由1995年的70.8%增加到2012年的85.1%,财权与事权的不匹配导致地方财政压力逐年上升①。基础设施和公共服务收益低、需求旺盛的特点,又使得地方政府财政资金的缺口逐年扩大。对比2013年上半年和2014年上半年,全国地方政府公共财政预算收支差额由13 862亿元扩大到18 031亿元,可见,地方财政压力逐年上升的趋势较为明显。

一、传统城镇化融资方式:土地财政

(一)土地财政的兴起

土地财政的兴起源于两个方面的因素:一是1994年分税制以来,地方财政压力逐年扩大。观察下图1,以2013年上半年至2014年上半年各省市财政预算缺口为例,全国省市中仅有北京、上海、江苏、浙江和广东五省市是财政预算收入大于财政预算支出的,而剩余其他省份均表现为支出大于收入。二是地方政府的政策选择因素。地方政府在城镇化、工业化的大背景下将目光转向了土地,并逐渐形成了以土地为主要砝码的土地财政融资方式。国土资源部和国务院先后于1999年1月和2001年5月发布了《关于进一步推行招标拍卖出让国有土地使用权的通知》、《关于加强国有土地资产管理的通知》,通知中指出要在控制建设用地总量的基础上,推行招标、拍卖、出让土地使用权,从而实现深化土地制度改革和健全土地市场的目的[4]。

图1 2013年与2014年上半年各省市地方财政预算缺口示意图

地方政府依托土地招、拍、挂制度的推广,在发展经济的同时也在很大程度上解决了地方财政压力这一难题。土地财政的定义有广义和狭义之分,广义是指我国经济转型时期,地方政府以土地资源为支柱所进行的财政收支活动和利益分配关系,包括土地出让金收入、土地抵押贷款以及相关的税费收入[5];狭义是指地方政府通过“招、拍、挂”所获得的土地出让金收入[6]。土地财政从出现到盛行,离不开其强大的融资能力,这对于地方政府弥补城镇化建设中出现的财政资金缺口给予了很大帮助。

(二)土地财政的主要内容

本文沿用广义土地财政的概念,将土地财政的主要内容概括为:土地出让金收入、房地产相关税费、银行抵押贷款和发行债券共四类[7]。具体来看:土地出让金收入是地方政府土地财政收入的最主要构成部分;房地产相关税费(五税)当前占比不高,却是未来土地财政转型后地方政府的可持续性财政收入;银行抵押贷款多是以土地、土地收益等为抵押物换取银行贷款,故此项收入波动受到房地产市场影响较大;地方政府依托土地收益发行债券进行城镇化基础设施建设也是未来土地财政转型的方向之一。表1是就土地财政的主要表现形式和具体含义进行阐述。

表1 土地财政的主要表现形式与具体含义

土地财政的兴起很大程度上归于我国城镇化、工业化快速推进的大背景,而官员考核机制过分看重GDP、地方财政资金缺口巨大也给土地财政的盛行提供了土壤。土地财政通过上述四种形式为地方政府城镇化建设进行融资,从而提高当地基础设施建设水平、促进经济发展,缓解地方政府财政资金压力。最终,在这一循环下土地财政愈演愈烈。依据国家审计署公布的数据,截止2013年6月,天津土地出让收入占财政收入比例达到89.2%,成都68.0%,上海50.3%,杭州47.3%。土地财政助推城镇化建设的流程如图2所示。

图2 土地财政助推城镇化建设流程图

(三)土地财政效果的评价

土地财政的兴起毫无疑问对于缓解地方政府财政压力具有重要作用,然而土地财政带来的诸多负面影响也是不容忽视。曹飞(2013)在分析土地财政本质的时候提出,土地财政的积极作用在于增加地方政府的可支配财力[8]。杜新波(2011)在总结土地财政运作机制时,认为土地财政是推进城市化和工业化互动发展的最优选择[9]。王玉波(2013)通过实证分析对土地财政推动城市化作用机理进行了验证,结果显示土地财政收入与人口密度的增加之间的互动关系共同推动城市化的进程[10]。

在分析土地财政负面影响时,王玉波(2013)通过实证表明土地财政会使得农民利益受损[11];顾书桂(2014)则进一步提出劣质土地财政会导致我国农地征收出现矛盾[11]。赵燕青(2014)在分析土地财政的功过时,提出土地财政会导致房价升高、拉大贫富差距、占用大量资源和金融风险[12]。此外,刘立峰(2014)认为土地财政还会成为地方政府官员竞争攀比的工具[13]。王蓓(2013)提出对土地财政的过分依赖会导致地方政府债务的不断积累,而地方债务风险可能引发金融风险[14]。欧胜彬、苏雪晨(2014)在分析土地财政两难境遇时,提出如果土地财政直接退出会导致城市居民住房消费的下降,从而使房地产行业受到重创,这主要是考虑到城镇化过程中,土地财政已经与房地产行业形成了很强的依赖关系[7]。

因此,土地财政盛行的关键在于地价和房价的轮番上涨,一旦两者有所下降,土地财政将成为地方政府债务风险、金融风险等诸多负面影响爆发的导火索。然而,转变对土地财政的依赖意味着对其强大地融资能力的舍弃,这将使得地方政府财政资金缺口再一次成为城镇化建设过程中的一大阻碍。

二、新型城镇化融资方式:PPP模式

在新一轮城镇化推进时期,地方政府亟待寻求一种可持续、规范化的融资方式来替代传统的融资方式。后土地财政时代,政府与社会资本合作模式(PPP模式)将成为地方政府拓宽融资渠道的新手段。闫胜利(2014)提出PPP模式将成为地方政府债务治理的新选择[15]。武若思,王春成(2014)认为PPP模式会推动公共项目的融资模式由传统的信用融资向项目融资转变,而公共物品及服务的供给由传统的政府购买向私人资本对公共财政领域参与转变[16]。孟春(2014)在分析PPP模式助推新型城镇化建设时,提出PPP模式具有提高公共产品和服务的供给水平和质量、缓解地方政府建设资金短缺的压力和有效分担城镇化建设和运营管理的风险等优势[17]。

(一)PPP模式的概念

PPP(Public-Private-Partnership)模式指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率,通过特许经营、购买服务、股权合作等方式,与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系[18]。PPP模式本质是政府与社会资本合作,核心是将市场机制引入公共服务领域,特点是政府和社会资本做到“利益分享、风险共担、全程合作”,目的是保障地方政府顺利开展基础设施建设或提供公共物品和服务。

广义的PPP模式是BOT、TOT、BTO、DBO、委托经营等一系列项目融资方式的总称。狭义的PPP模式可以理解为BOT模式的升级版,即更加强调政府与社会资本的合作。在PPP模式下,项目大致经过“项目的论证-竞争招标-签署协议-组建项目公司-建设-运营-移交”等过程。项目的收入主要分为三类:财政全额补贴、财政部分补贴和消费者全额付费。

综上所述,相较于使用X线片诊断,使用单层螺旋CT诊断急性阑尾炎方法简便,易于操作,安全程度高,诊断真确率高,总体来说效果良好更为可靠,值得临床广泛推广。

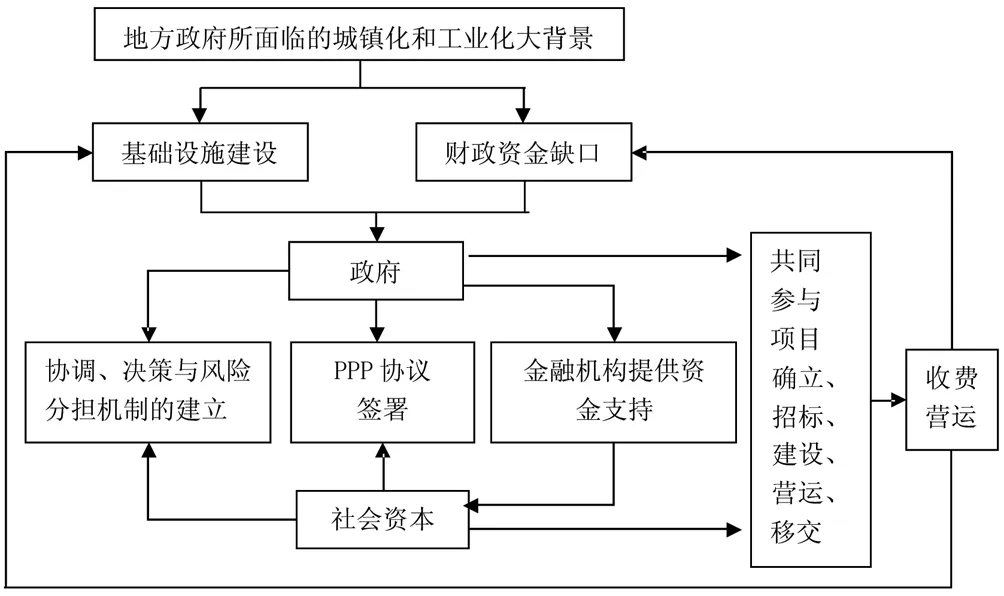

在城镇化快速推进的大背景下,应对地方财政资金缺口不足的情况,PPP模式为土地财政的转型提供了可能。政府选择与社会资本合作,通过协调建立起长期的利益共享、风险共担的关系,在金融机构的支持下,向社会提供基础设施的有偿服务。具体涉及到的城市基础设施建设项目有:城镇水系统项目、环卫环保项目、道路交通项目、园林绿化项目、能源保障项目等。PPP模式如何助推城镇化建设的过程如图3所示。

图3 PPP模式助推城镇化建设流程图

(二)PPP模式运营的关键

PPP模式并非是近年来的创新之举,早在多年前,加拿大、英国、澳大利亚等国都已经开始推广PPP模式,并且运营相当成功。在我国,20世纪80年代以来的BOT模式可以看作PPP模式的前身。2000年以后,国家体育场、深圳地铁四号线、杭州湾跨海大桥等都可以看作政府与社会资本合作模式的探索。福建省2014年9月出台《关于推广政府和社会资本合作(PPP)试点的指导意见》,旨在公共服务和基础设施领域方面推广PPP模式,提出28个PPP试点项目约1478.60亿元,代表项目有“三明煤气公司引入战略投资者”等,而东山海岛县引水项目更是被财政部列入全国30个PPP示范项目之一②。

当前,PPP模式的推广、PPP项目的建设如火如荼。然而,考虑到之前BOT、BT的前车之鉴,在把握PPP模式运营方面更要注意以下关键环节:首先,PPP模式能否顺利开展的关键在于政府角色的转变,政府要处理好与市场之间的关系,并且扮演好“监督者”这一新角色;其次,建立起有效的利益共享机制。在项目的运营方面,既要保证公共产品和基础设施的顺利提供,也要注意到企业的盈利水平,只有保持企业的正常利润,才能实现PPP模式的长期运营;再次,营造好风险共担氛围。政府与社会资本是平等合作的关系,要依据合同办事,社会资本要承担投融资、经营等方面的风险,而政府要承担国家政策变化的宏观风险,风险不应转移给另外一方;最后,培养监管和评价体系。政府在PPP项目的整个运营期间,可施行全过程的监督和综合评价,并对项目的风险进行定期评估并予以披露,当然引入第三方进行监督和评价的方法是可取的。

(三)PPP模式的优越性与局限性

在PPP模式与土地财政的对比中,可以发现其优越性包括:

1.提供强有力的资金保障。PPP模式是典型的项目融资,与传统融资方式存在本质不同,是以项目未来的现金流作为保障,以实现政府与社会资本之间的协作。相比土地财政,PPP模式的优势在于可持续和规范化:PPP项目的特许期一般有10-30年,在项目期内,通过社会资本持续地注入可以有效缓解地方政府的财政压力;PPP模式是政府和社会资本合作的产物,注重契约精神、合作意识,有助于政府在项目开展期间角色的转变,并形成规范化的项目运行机制。

2.缓解地方政府债务压力。PPP模式缓解债务压力主要从债务存量和债务增量两个方面入手:对于债务存量,通过PPP合同对债务进行重组,社会资本参与PPP项目而向政府支付的款项可以用来偿还债务,从而优化债务结构;对于债务增量,私营部门在租赁公共设施、推行公共服务收费时将给政府带来一定的现金流入,减轻政府提供公共服务的财政压力,避免地方政府债务规模不断地攀升。

PPP模式虽然具有以上优势,但并非是万能的。在推广PPP模式时要注意以下几点:

一要切实维护公众利益。PPP项目涉及公众、社会资本和政府三者的效益,既要避免社会资本利润过高,损害公众利益,又要避免资本利润过低,项目难以持续。因此,对于高社会效益、低经济效益的项目,政府要考虑给予财政全额或部分补贴,使得PPP项目的经济效益和公众利益都有所提高。

二要处理好政府与市场的关系。在PPP项目的运营过程中,厘清政府和市场的边界,一方面政府履行监督管理职能,起到保驾护航作用;另一方面发挥市场在资源配置中的决定性作用,在确保项目质量的同时降低项目成本。

三要注重项目运营风险。PPP项目交由市场运营,要注意防范市场风险。建立相应的项目风险预警机制,加强项目的监督管理,确保项目的公开透明,将有助于形成可持续、规范化的新型城镇化建设融资机制。

三、结论

新型城镇化顺利推进的关键在于地方政府配套资金的跟进,而地方政府的财政能力着实有限,在过去的十余年里,土地财政始终扮演着一个不可或缺的角色。当前,国家提倡经济进入新常态,2015年第一季度经济增长率为7%,而且3月份70个大中城市的房价同比全部下降,诸多因素表明用“土地财政”来支撑地方财政、“以地生财、以财养地”的时代已经基本成为过去。

从土地财政到PPP模式的过渡,意味着PPP模式将成为未来城镇化建设的新动力。相比土地财政,PPP模式的优势一是表现在可持续性上,二是表现在提供公共产品和服务上。PPP模式,即政府与社会资本合作,其本质仍是融资的一种形式,强调“合作”的概念,要求地方政府的角色要由职能型政府向服务型政府转变,如此才能实现对土地财政的置换,从而满足新型城镇化对融资的需求。

注释:

① 数据来源:地方财政研究网http://www.dfczyj.com/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=968.

② 资料来源:福建省发改委网站http://www.fjdpc.gov.cn/show.aspx?ctlgid=711383&Id=95053.

[1]杨婷婷.安徽省城镇化发展的实证分析[J].福建商业高等专科学校学报,2013,(4):73~78.

[2]迟福林.用三年的时间使有条件的农民工市民化[N].21世纪经济报道,2013-03-06.

[3]薛翠翠,冯广京.城镇化建设资金规模及土地财政改革:新型城镇化背景下土地财政代偿机制研究评述[J].中国土地科学,2013,(11):90~96.

[4]王铁军.中国地方政府融资22种模式[M].北京:中国金融出版社,2006.

[5]王玉波.土地财政的成因与效应及改革研究综述[J].经济问题探索,2013,(2):150~155.

[6]邵宇军,米建伟.中国土地财政的成因、影响及前景[J].发展研究,2013,(8):65~67.

[7]欧胜彬,苏雪晨.城镇化进程中的土地财政:两难困境与破解对策[J].华中农业大学学报:社科版,2014,(3):12~16.

[8]曹飞.土地财政:本质、形成机理与转型之路[J].社会科学,2013,(1):67~72.

[9]杜新波.加快土地财政转型,促进土地资源可持续利用[J].中国国土资源经济,2011,(6):20~25.

[10]王玉波.土地财政对城市化的正负效应[J].同济大学学报:社会科学版,2013,(8):56~62.

[11]顾书桂.劣质土地财政是中国农地征收冲突的根源[J].现代经济探讨,2014,(3):38~42.

[12]赵燕青.土地财政:历史、逻辑与抉择[J].城市发展研究,2014,(1):1~13.

[13]刘立峰.地方政府的土地财政及其可持续性研究[J].宏观经济研究,2014,(1):3~9.

[14]王蓓.后土地财政时期地方债务风险向金融风险传导及化解对策研究[J].当代经济管理,2013,(7):85~88.

[15]闫胜利.PPP模式:地方政府债务治理的新选择[J].经济论坛,2014,(7):127~132.

[16]武若思,王春成.PPP模式:公共项目财政投资的转型[J].中国财政,2014,(3):44~46.

[17]孟春.运用PPP模式助推新型城镇化[J].中国财政,2014,(9):22~24.

[18]唐祥来.公共产品供给的“第四条道路”PPP模式研究[J].经济经纬,2006,(1):17~20.

(责任编辑:杨成平)

The Reform of Financing Methods in the Context of New-type Urbanization:From Land Finance to PPP

ZHU Xin-xian

(College of Economics, Fujian Normal University, Fuzhou 350108, China)

China is currently in the period of rapid urbanization construction, and requires huge financial support. Since the tax reform, local government’s fiscal gap is expanding year by year. In a long time, local government relies on land finance for urbanization construction, generating a series of problems such as debt risk. In this case, local government should seek sustainable standardized financing methods to replace traditional financing ones. In the post-land finance era, government and social capital cooperation mode (PPP) will become new means to broaden financing channels for local government.

new type of urbanization; financing methods; land finance; PPP

2015-04-23

朱新现(1989- ),男,河南鹿邑人,研究生。研究方向:房地产经济。

F293.2

A

1008-4940(2015)03-0023-07