归因的前因、后果研究以及对教育的启示

2015-03-16高晶晶

高晶晶

摘 要 归因作为一种社会认知,在生活的各个领域都起着重要作用,尤其是对教育领域的影响最为深远。通过梳理相关文献,具体阐述了信息、信念和动机三个前因变量对归因的影响以及归因对后继行为的作用,并据此提出了三点教育建议,希望有助于学生对学习行为作出正确合理的归因,进一步提高学习成绩。

关键词 行为归因;前因;后果;教育启示

分类号 G442

1 归因的概念

归因就其字面意义来说,指的是“原因的归属”,即将某个行为或事件的结果归于某种原因,具体来说是指个体对他人或自我的行为及行为原因的知觉和分析,即对这些行为所进行的因果解释。可以说归因是一种过程,是对他人或是自己的行为或事件的结果进行分析的过程(丁立平,张金海,2003;刘永芳,2010)。

其实早在1958年,Heider就在其著作《人际关系心理学》中提出,“归因”即为归因者 “根据观测线索推测一般意义上的稳定的心理特质”,他认为个体行为的产生必有原因,这些原因或取决于客观环境,或取决于主观条件。后来经过众多学者的不断研究,这一理论已愈加丰富具体。其中影响较深远的有Jones和Davis(1965)的信息推断理论、Kelley(1967)的共变信息理论、Weiner(1972)的动机归因理论。这些理论具有一个共同的特点,它们都把个体看作是朴素的科学家,认为个体在生活中所进行的归因活动就像科学家寻找某种现象产生的原因那样,要严格按照一定的推断规则,有逻辑地、谨慎严密地进行。

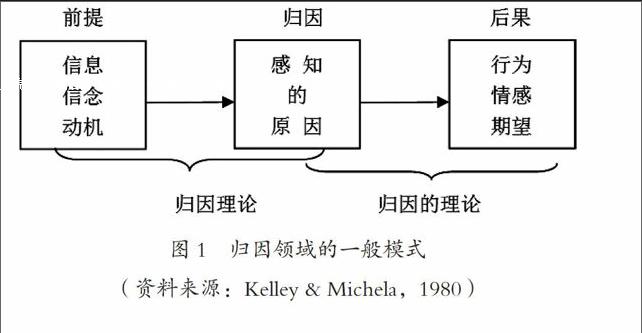

在众多的归因研究中,研究者们将归因研究大致分成了两部分,即前因和后果。前因关注的是导致个体将某一特定事件归属于某种特定原因的因素;后果则关注归因的效果及作用,即不同的归因会引起个体情绪和行为的哪些变化(Kelley & Michela,1980;刘永芳,1995)。这样就粗略划分出了“归因理论”和“归因的理论”,具体可用下面模式表示:

2 归因的影响因素

2.1 信息对归因的影响

在Kelley(1967)的共变信息理论中着重强调个体对行为原因的推断主要依赖于三种信息,即区别性(distinctiveness),行为者对不同的刺激或事件作出相同反应的程度;一致性(consensus),在相同情境中行动者的行为与多数人是否一致;一贯性(consistency),在任何情境或任何时候行为者都对同一刺激物作出相同的反应,也就是行动者的行为是否稳定持久。不同的信息组合会导致不同的归因:面对高区别性、高一致性和低一贯性信息,个体倾向于作出刺激归因;高一贯性、低区别性和低一致性信息容易导致个人归因。马伟军(2010)通过实验发现,低一致性、高一贯性、低区别性行为事件被归于内因,而高一致性、低一贯性、高区别性行为事件被归于外因。总之,信息是通过不同的加工方式而影响归因,这些加工方式起作用的条件各不相同,这也是Kelley(1967)归因理论中的核心思想,因为这些信息与行为或事件的原因之间存在着密切的联系。

在以往众多的归因理论中,虽然每种理论的侧重有所不同,但它们都把个体看作是朴素的科学家,个体根据一定的信息线索,遵循一定的逻辑规则,谨慎严密地去寻找行为或事件产生的原因(Heider,1958;Jones & Davis,1965;Kelley,1967)。除此之外,这些理论都不置可否地指出情境因素是个体在进行行为归因时一个重要的方面。当我们对他人进行行为归因时,总是要将情境中的各种信息先整合归类,然后再进行判断。研究者进行因果推理研究的结果表明,个体的行为明显受到当前刺激内容的影响,尤其很容易在社会情景中对语境或情境进行推理(Canessa et al.,2005)。情境可以影响个体对他人和社会关系的认知,进而产生不同的逻辑推理,而且我们的左脑内侧前额叶皮质区域就是专门负责对情境的适宜性进行加工的(Wakusawa,2007)。后续的很多研究也都证实了这一观点(Righart & Gelder,2008;Green,Sedikides,Pinter,& Van Tongeren,2009;刘肖岑,桑标,窦东徽,2011)。

2.2 个体信念对归因的影响

Kelley(1967)等人的共变信息研究太过理想化,现实生活中很少有人会运用那么复杂的信息加工方式去分析行为事件的原因。所以有研究者提出,过去已获得的信息在行为事件的因果判断中也起着重要的作用,这种信息是个体在以往的经验中逐步获得的,已经存在于个体的头脑中(White,1989;胡清芬,林崇德,2004)。在没有足够的信息可供参考的情况下,个体往往都是借助于头脑中的“因果图式”进行归因,即依据过去的经验建立起来的、关于一定种类的原因如何相互作用产生特定种类结果的信念、概念或观点、脚本等(Smith & Miller,1979;Hilton & Slugoski,1986)。观察者能够通过将有限的信息与头脑中的图式进行比较、综合来理解它,比如“多重充分原因”图式(MSC)。此图式在给定的若干个因素中,任何一个因素都能单独产生同样的结果,即每一个因素对于产生同一种结果都是充分的条件。根据这些“因果图式”,Kelley(1967)还提出了一些归因原则,例如“打折扣原则”“增加原则”等,且有研究表明个体处理不同类型的行为时所使用的归因原则也是不同的(Karniol & Ross,1976;Reeder & Brewer,1979)。除此之外,像对行动者的期望、“基本归因错误”、信念对信息加工的影响等研究也都是围绕这一问题展开的,从中可以得出信念一般是通过几种方式来影响归因。在简单的水平上,人们往往根据原有的各种原因,设想直接解释观察到的结果,有时候也通过把观察到的结果和期望中的结果进行比较从而得出解释;在复杂的水平上,人们则按照因果图式来推论某种原因产生某种结果的可能性。

但其实,近年来围绕因果推论所进行的研究大部分都是将这两种信息结合在一起共同作为考察的因素,不同的是,在行为事件的推断过程中,个体对这两种信息的利用和处理是有差别的且存在一定的偏重(Fugelsang & Thompson,2000;胡清芬,林崇德,2004)。

2.3 个体动机对归因的影响

Jones和Thibaut(1958)指出,在因果推断的过程中,各种动机也在以复杂的方式起着一定的作用。比如自我提高和自我保护的动机、相信自己能有效控制环境的动机等都会不同程度地影响归因。比如个体的积极行为,如果进行内归因就有可能增强自尊,一般出于自我提高的动机,个体往往都会对积极的行为进行内归因;而对消极行为进行外部归因,则是出于自我保护的动机以使自尊心免受伤害(Zuckerman,1979;Mezulis,Abramson,Hyde,& Hankin,2004;Ma,2011;马伟军,2011)。这种自我增强的动机有助于个体自我系统的发展及人际关系的优化,还有利于人们在群体中获得成功和较高的社会地位,因此人们常常借助其来保持和抬高自尊(郭婧,吕厚超,黄希庭,陈小静,2011)。关于能有效控制环境的动机,可以用Lerne和Miller(1978)的公正世界信念进行解释。在面对千变万化的外部环境时,人们遇到违背公正世界信念的行为就会缺乏自信,丧失对周遭环境的控制感,此时就会激发个体想要维护公正并有效控制环境的动机,进而采取各种应对方式来适应复杂的物理和社会环境(Maes & Kals,2002)。

这方面的研究大多是围绕特定结果怎样被解释这个问题进行的,即这种结果是以“合理”的信息加工方式得到解释的,还是受利己动机的促动,以有偏见的方式被解释的。

3 归因对行为的作用

Weiner(2000)的研究表明:不同的归因会影响到责任的推断,并与一定的情感相联系,进而影响到后继的行为。当行为者对其失败负有责任时会引起他人生气的情感,但若行为者不负有责任时则会引起他人的同情,而这些情感会进一步引发责备或帮助行为。张爱卿等人(2005)研究得出:行为原因的控制性与责任推断和情感反应有直接的联系,并进而对助人意愿有显著的贡献。具体而言,行为原因的控制性高→责任高→生气情感强→同情弱→助人意愿低;相反,行为原因的控制性低→责任低→生气情感弱→同情强→助人意愿高。夏勉、江光荣(2007)还把责任归因用于心理求助行为的分析中。结果显示,无论是主动求助还是没有求助的被试都倾向于对心理问题进行内部归因,并进一步推断自己有责任,但责任推断不能预测求助行为,而心理问题的可控性可以预测求助行为。其他一些研究也都证明了Weiner的这一观点(Steins,1999;蔡华俭,伍秋萍,邓赐平,2008;索涛,冯廷勇,顾本柏,王会丽,李红,2011)。

除此之外,归因还常在一些变量间起中介或是调节作用(Weiner,2000;包翠秋,张志杰,2007;Liepelt,Cramon,& Brass,2008)。黎玉兰和付进(2013)的研究表明,归因在自尊与人际宽恕间起部分中介的作用。王静琼、张卫和朱祖德等(2010)发现,学习归因除了能直接预测自主学习外,还作为中介变量在学习环境适应或自我概念与自主学习之间起作用。王怀勇和刘永芳(2012)发现,责任归因在公平感和情感承诺反应之间具有调节作用。马皑(2012)在对相对剥夺感与行为反应的关系研究中也发现,归因在两者间起中介或调节作用。

总之,归因作为一种社会认知,通过直接或间接的作用对个体的后续行为产生重要的推动力。它就像是座桥梁,连通了个体的内部心理表征和外部行为,通过引起个体的情感反应和期望水平影响行为动机,继而影响后续行为。

4 归因理论对教育的启示

归因理论自提出起就被广泛地应用于各个领域,其中教育领域的研究最多,主要是正确的归因能有效地改善和提高学生的学习行为。因此,依据归因理论,我们提出几点教育方面的建议。

4.1 引导学生根据多种信息线索对学习行为进行归因

虽然把成败的原因归结于努力会使学生不放弃学习,防止学习积极性的降低,但并不是任何时候、任何学科的学习都能归因于努力,有些学习上的问题即使再努力也是无济于事的,反而会给学生带来挫败感,尤其是当学生也意识到努力有限度时。周国韬(1988)的调查表明,中学生往往把语数外的学习成绩归于努力因素,而把体音美的成绩归于能力因素,把理科和社会学科归于学习内容的难易程度。所以,在任何时候都把学习上的成败归于努力并不合适,要让学生学会根据多种信息理性地进行归因。

4.2 使学生树立积极的学习信念

尤其对于中学生而言,他们往往不能根据客观信息准确全面地作出合理的归因。此时,他们就会根据头脑中已有的信念对学习结果进行解释,如果树立的是积极的学习信念,那么其对结果的解释也就越正面,越有利于后继的学习行为;反之则会挫伤学生的学习积极性。

4.3 培养学生具备高的成就动机

因为高成就动机的学生更多地把失败结果归因于缺乏努力;而低成就动机的学生更倾向于把失败结果归因于缺乏能力,此时成功的期望和成就行为的强度就会降低,而且当失败增加时,会降低得更严重(向海英,2000;王见明,2005)。因此,培养学生高的成就动机是很有必要的。

参考文献

包翠秋,张志杰.(2007). 大学生拖延行为与自尊、自我效能感的关系研究——归因方式的中介效应分析. 硕士学位论文,西南大学.

蔡华俭,伍秋萍,邓赐平.(2008). 对由不同途径感染的艾滋病患者的区别性反应及中介分析. 心理学报,40(1),54-63.

丁立平,张金海.(2003). 大学生个体——社会归因偏差及其对策. 山西财经大学学报,(1),74-77.

郭婧,吕厚超,黄希庭,陈小静.(2011). 自我服务偏向研究现状与展望. 心理科学进展,19(7),1054-1060.

胡清芬,林崇德.(2004). 9-16岁儿童因果判断过程中经验信息与共变信息的作用. 心理发展与教育,(1),12-17.

刘永芳.(1995). “原因”和“理由”在归因活动中的不同使用. 心理科学,(18),116-118.

刘永芳.(2010). 归因理论及其应用. 上海:上海教育出版社.

刘肖岑,桑标,窦东徽.(2011). 人际/非人际情境下青少年外显与内隐的自我提升. 心理学报,43(11),1293-1307.

黎玉兰,付进.(2013). 大学生自尊与宽恕倾向的关系:归因的中介作用. 中国临床心理学杂志,21(1),129-132.

马伟军.(2010). 一种共变信息在原因维度中的归因. 心理科学,33(4),891-895.

马伟军.(2011). 共变信息的程度差异对归因的影响. 心理科学,34(6) ,1469 -1475.

马皑.(2012).相对剥夺感与社会适应方式:中介效应和调节效应. 心理学报,44(3),377-387.

索涛,冯廷勇,顾本柏,王会丽,李红.(2011). 责任归因对做效应的调控及其ERP证据. 心理学报,43(12),1430-1440.

王见明.(2005). 归因理论与成就动机的激发. 晋中学院学报,22(2),77-80.

王静琼,张卫,朱祖德,甄霜菊,麦玉娇,李董平.(2010). 大学生自主学习影响因素的中介效应模型. 心理学报,42(2),262-270.

王怀勇,刘永芳.(2012). 责任归因对公平感与情感承诺关系的调节作用研究. 心理科学,35(5),1202-1206.

向海英.(2000). 成就动机的归因理论与教学改革. 山东师大学报(社会科学版), (6),55-57.

夏勉,江光荣.(2007). 归因、自我效能和社会容忍度对心理求助行为的影响. 心理学报,39(5),892-900.

周国韬.(1988). 谈归因理论在教育上的应用. 教育理论与实践,8(6),52-53.

张爱卿,周方莲,张志学.(2005). 大学生对不同途径感染艾滋病的责任推断. 中国心理卫生杂志,19(2),123-125.

Canessa,N.,Gorini,A.,Cappa,S. F.,Palmarini,M. P.,Danna,M.,Fazio,F.,et al.(2005). The Effect of social Content on Deductive Reasoning:An fMRI Study. Human Brain Mapping,26,30-43.

Fugelsang,J. A.,& Thompson,V. A.(2000). Strategy selection in causal reasoning:When beliefs and convariation collide. Canadian Journal of Experimental Psychology,54(1),15-32.

Green,J. D.,Sedikides,C.,Pinter,B.,& Van Tongeren,D. R.(2009). Two sides to self-protection:Self-improvement strivings and feedback from close relationships eliminatemnemic neglect. Self and Identity,8,233-250.

Heider,F.(1958). The Psychology of Interpersonnal Relations. New York:Wiley,63-66.

Hilton,D. J.,& Slugoski,B.(1986). Knowledge-based causal attribution:The abnormal conditions focus model. Psychological Review,93,75-88.

Jones,E. E.,& Thibaut,J. W.(1958). Interaction goals as bases of inference in interpersonal perception. Stanford:Stanford Univ. Press.

Jones,E. E.,& Davis,K. E.(1965). From acts to dispositions:The attribution process in person perception. Adv. Exp. Soc. Psychol,2(21),9-66.

Kelley,H. H.(1967). Attribution theory in social psychology. Nebr. Symp. Motiv,15,192-238.

Karniol,R.,& Ross,M.(1976). The development of causal attributions in social perception.J. Pers. Soc. Psychol,34,455-64.

Kelley & Michela.(1980). Attribution Theory and Research. Ann. Rev. Psychol, 31,457-501.

Lerner,M. J.,& Miller,D. T.(1978). Just world research and the attribution process:looking back and ahead. Psychological Bulletin,85(5),1030-1051.

Maes,J.,& Kals,E.(2002). Justice belief in school:Distinguishing ultimate and immanent justice. Social Justice Research,15(3),227-245.

Mezulis,A. H.,Abramson,L. Y.,Hyde,J. S.,& Hankin,B. L.(2004). Is There a Universal Positivity Bias in Attributions? A Meta-Analytic Review of Individual,Developmental,and Cultural Differences in the Self Serving Attributional Bias. Psychological Bulletin,130,711-747.

Liepelt,R.,Yves Von Cramon,D.,& Brass,M.(2008). What Is Matched in Direct Matching? Intention Attribution Modulates Motor Priming. Journal of Experimental Psychology:Human Perception and Performance,34(3),578-591.

Ma,W. J.(2011). Information Processing Models and Biases in Causal Attribution. Nagoya,Japan:Sankeisha press(in Japanese).

Reeder,G. D.,& Brewer,M. B.(1979). A schematic model of dispositional attribution in interpersonal perception. Psychol. Rev,86,61-79.

Righart,R.,& Gelder,B. D.(2008). Rapid influence of emotional scenes on encoding of facial expressions:an ERP study. SCAN,3,270-278.

Smith,E. R.,& Miller,F. D.(1979). Attributional information processing:A response time measure of causal subtraction. Journal of Personal and Social Psychology,37,1723-1731.

Steins,G.(1999). The influence of perceived responsibility and personality characteristics on the emotional and behavioral reactions to people with AIDS.Journal of Social Psychology,139(4),487-495.

Weiner,B.,Frieze,I.,Kukla,A.,Reed,L.,Rest,S.,& Rosenbaum,R. M.(1972). Perceiving the causes of success and failure. See Jones et al,95-120.

Zuckerman,M.(1979). Attribution of success and failure revisited. Or:The motivational bias is alive and well in attribution theory. J. Pers,47,245-287.

White,P. A.(1989). A theory of causal processing. British Journal of Psychology,80,431-454.

Weiner,B.(2000). Intrapersonal and interpersonal theories of motivation from an attributional perspective. Educat ional Psychology Review,12 (1),1-14.

Wakusawa,K.,Sugiura,M.,Sassa,Y.,Jeong,H.,Horie,et al.(2007). Comprehension of implicit meanings in social situations involving irony:A functional MRI study. NeuroImage,37,1417-1426.