论股东代表诉讼之被告适格

2015-03-15吴才毓

吴才毓

一、问题镜像

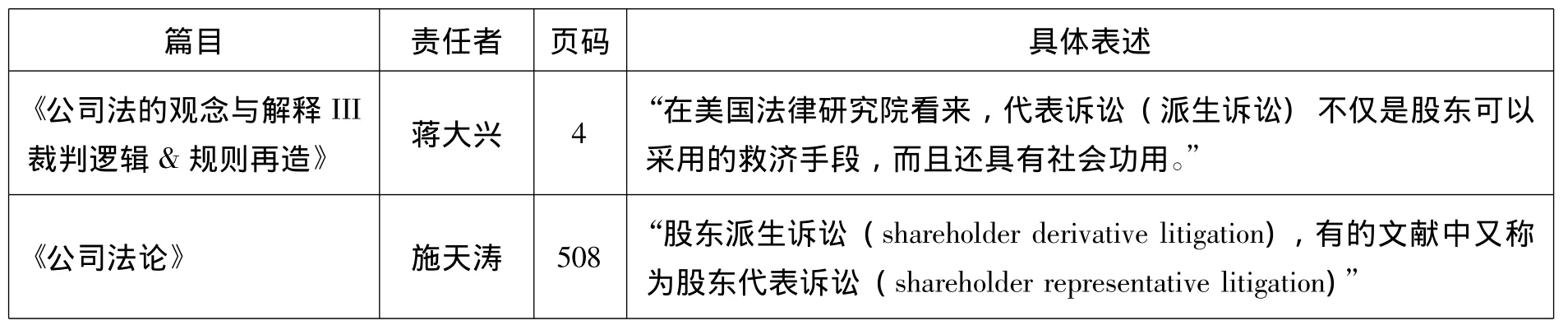

《公司法》第152条三款中,“他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼”,其中“他人”的称谓蕴含诸多解释可能。股东代表诉讼和股东派生诉讼所指向的被告范围有所区别,如果需要明确上述条文所指向的被告范围,首先需要厘清条文的制度取向。学界对于股东代表诉讼和股东派生诉讼多不作区分,参见如下列举:

表1持代表诉讼与派生诉讼不生区别的表述列举①蒋大兴:《公司法的观念与解释III裁判逻辑&规则再造》,法律出版社2009年版,第4页。亦见施天涛:《公司法论》,法律出版社2005年版,第508页。

同时,列举区别代表诉讼与派生诉讼的表述,如下表所示:

表2区别代表诉讼与派生诉讼的表述列举②邓峰:《普通公司法》,中国人民大学出版社2009年版,第396页。亦见张民安:《公司法的现代化》,中山大学出版社2006年版,第395页。

观察英美学界相关公司法的作品,于有限阅读量内,学者或法官鲜少在英文语汇上将代表诉讼(representative suit)和派生诉讼(derivative suit)合为一谈。③See Frank H. Easterbrook and Daniel R. Fischel,The Economic Structure of Corporate Law,Harvard UniversityPress,1996,pp. 105 - 106. Also Robert C. Clark,Corporate Law,Aspen Law & Economics,1998,pp. 542 -543,etc. Also cf. cases e. g. Cook v. Deeks ( 1916) PC,Daniels v. Daniels ( 1978,Pavlides v. Jensen ( 1956) ,Prudential Assurance Co Ltd v. Newman Industries Ltd ( No. 2) ( 1982) CA,Estmanco ( Kilner House) Ltd v. GLC( 1982) ,Smith v. Croft ( NO. 2) ( 1987) ,Barrett and Duckett and Others ( 1994) CA,Wallersteiner v. Moir ( No.2) ( 1975) CA,Stein v. Blake ( 1998) CA,Johnson v. Gore Wood & Co ( 2001) HL,etc.以派生诉讼历史解释的视角切入,通说认为福斯诉哈伯特案为股东派生诉讼的肇始④Fossv.Harbottle(1843)2Hare461,cited from Westlaw.See A.J.Boyle,The Rulein Fossv.Harbottle,Cambridge University Press,lastvisited:http://assets.cambridge.org/97805217/91069/excerpt/9780521791069_excerpt.pdf,2014-12-24.,该案中法院驳回原告股东就公司董事将个人地产高价卖给公司的异议之诉,确立了股东只有在例外的情况之下,才能代表公司对董事侵害公司利益的不法行为提起派生诉讼的原则。⑤于当时的诉讼情境下,福斯诉哈伯特案所确立的原则的确防止了许多潜在的关于公司治理纠纷的滥诉,但它的负面效应也是明显的,即在公司董事、控制股东等实际控制人的权利滥用问题上,阻止了小股东通过诉讼求得实质正义。福斯诉哈伯特案中强调了“资本多数决”原则的地位,造成对公司及小股东利益的一种无视。随后,东潘多铅矿公司诉麦瑞威泽案⑥East PantDu Mining Co.v.Merry Weather(1864).中所衍生的原则作为福斯诉哈伯特案原则的例外——公司受恶意董事或者控制股东操纵以及侵害时,小股东可以向法院起诉以主张权利。再后,标志性案件有如丹尼尔诉丹尼尔案等案⑦See cases e. g. Cook v. Deeks ( 1916) PC,Daniels v. Daniels ( 1978,Pavlides v. Jensen ( 1956) ,Prudential AssuranceCo Ltd v. Newman Industries Ltd ( No. 2) ( 1982) CA,Estmanco ( Kilner House) Ltd v. GLC ( 1982) ,Smith v. Croft ( NO. 2) ( 1987) ,Barrett and Duckett and Others ( 1994) CA,Wallersteiner v. Moir ( No. 2)( 1975) CA,Stein v. Blake ( 1998) CA,Johnson v. Gore Wood & Co. ( 2001) HL,etc.中,公司实际控制人被认定成为股东派生诉讼的被告。这一系列案件中,司法界一直在维护公司独立人格的前提下用判例扩张(或后有限缩)适格被告的范围。⑧譬如起初,在福斯诉哈伯特一案中福斯并不能透过公司独立人格的“面纱”对公司内部董事提起诉讼,然而值得探讨的是,这里公司独立人格似乎只是一个逻辑的问题,若法律将此种董事不当控制公司的情形类推适用人格否认制度而采直接诉讼模式,在技术和利益之权衡上是否存在真正的阻碍?如果其只为一个逻辑和名义的问题,缘何未能按照公司的合同理论照法律强行拟制予股东一个完整的诉权?Bainbridge教授即认为核心原因是权威和公共责任。基于集体利益的诉讼,需要加上一些程序的限制,以维护公司管理机关的权威。SeeStephenM.Bainbridge,CorporationLawandEconomics,FoundationPress,2002,p.365.在此种权衡和取舍之上,完全从集体利益出发,引用程序限制维护公司管理机关权威的同时,赋予股东对控制权市场提出异议的权利,将使得利益得以在实力并不均衡的当事人之间流转,从而提高整体市场的投资收益。⑨See JamesD.Cox and Thomas Lee Hazen,Cox&Hazenon Corpotations:Including Unincorporated Forms of Doing Business,Vol.2,pp.882-890.转引自邓峰:《普通公司法》,中国人民大学出版社2009年版,第398页。

由此可见,派生诉讼的重心在于以“集体利益”为出发点。派生诉讼中据以提起诉讼的权利依据在于集体性权利。福斯诉哈伯特案之中,董事和股东之间即不存在合同、代理等方面的直接关系,董事被保护在公司面纱之中,其只对公司负责而不向集体股东负责。派生诉讼中拟制的集体性权利使得股东可以提起对公司的诉讼,即认为公司的行为不当(董事和高管人员的不当管理并且责任归属于社团)而可能遭到股权利益损失的诉讼。形式上以公司作为被告,但实际上是追究董事等人的诚信义务责任。实践中的更大可能或股东更实际的目的,是通过这种诉讼“否定公司与第三人之间的交易”,如此,借助于公司侵害股东财产利益的诉因,解决了英美法上诉讼理论要求直接利害关系的困难之处。⑩就代表诉讼和派生诉讼的区别而言,派生诉讼的真实目的往往是否定与第三人间的合同交易,而代表诉讼基于代表莅临,更强调第三人的交易安全,主要目的是针对控制人员的失职,很少可以通过否定第三人的交易来保护公司利益。参见邓峰:《普通公司法》,中国人民大学出版社2009年版,第399页。可见,股东派生诉讼的机理是与利害关系诉因理论存在重大关联的。[11]Gower教授曾经总结,股东派生诉讼的诉因必须满足以下两个条件:“一是行为者的过错行为不能在股东大会以通常的方式合法化,而免予追究;二是行为者控制公司,且该诉讼得到多数独立股东的支持。”在这层意义上,股东代表诉讼涉及被告对公司的双重错误:“一是基本错误,即对公司利益的侵害;二是派生错误,即不当控制公司,使其无意或无力直接矫正这种错误。只有基本错误,而无派生错误,不足以证成股东的诉权。”PaulL.Davis,Gower and Davies’Principles of Modern Company Law,Sweet&Maxwell Ltd,2003.

对比于代表诉讼,派生诉讼是公司价值下降而导致股东权益受损,其中以公司作为名义上的被告是行使股东自益权的表现,而代表诉讼意旨在股东取得对公司的代表权,是基于管理公司的共益权。此种理论和权利依据的不同,不仅仅据以产生公司是否成其为被告的解释答案,而且在被告范围问题上作出了这样的区分——“代表诉讼中因为股东代表公司,公司处在原告地位,董事和管理人员处在被告地位,而派生诉讼中受到诉因的制约,公司成为被告,董事、管理人员或者第三人可能成为被告,也可能作为独立第三人出现”[12]See Jeffrey D.Bauman,Elliott J. Weiss and Alan R.Palmiter,Corporations Law and Policy:Materials and Problems,West Group,2003,p.913.转引自邓峰:《普通公司法》,中国人民大学出版社2009年版,第399页。,印证了各国立法例在当事人制度之原告资格限制上的差异,大陆法系各国一般规定,持有5%-10%以上股份,并且持股达到三个月等期限以上的股东才能提起代表诉讼,而英美法上则无此限制。[13]如属英美法系的《特拉华州普通公司法》(特拉华法典第八编第一章普通公司法)第十三节,对公司、董事、高级职员或者股东的诉讼一节中未有相应资格限制条款。参见《特拉华州普通公司法》,徐文彬译,中国法制出版社2010年版,第188-193页。

于此,《公司法》第152条的立法方法似乎是糅合代表诉讼和派生诉讼因素、稍倾斜于股东代表诉讼制度构建。在文义解释上,152条的确亦无任何明示其为代表诉讼或派生诉讼条文的语汇,其语境中有限责任公司的股东提起代表诉讼无须任何特殊要件。就本文案例研究而言,股东代表诉讼案件中的受控公司大部分皆是有限责任公司,且其中不乏驳回与不予受理的个案,从外观来看,成长若干年的股东代表诉讼制度并没有一个较长的时期以及激烈的理论争议环境来作为生长的基地,如英美股东派生诉讼一般,通过司法确认一步步建立其对制度本身的理解,而是在此种立法杂糅中发生诸多滥诉的可能。

就整理的司法案例以及文献资料综之,确认被告范围应为实践界关于适用《公司法》第152条的疑难之一。司法实践案例中,关于适格被告的判定,各法院选择的范围界定方法不尽相同,甚或法条的理解上可以明显得见其对代表诉讼的理解和学理上的代表诉讼较有差异之处。

二、法条体系的文义解释

(一)《民事案件案由规定》的立法省思

对于进入诉讼程序的案件而言,案由贯穿诉讼活动的始终。从原告起诉、法院开庭审理直至作出裁判,都需要明确的案由。其一般的模式为“法律关系性质+纠纷”,一则为考量是否属于法院主管,二则为法院内部庭室分工需要。法律关系交织、案由分类不周延是案由分类的两大难题。

上海高院就旧《民事案件案由规定》(法发[2008]11号)第二十二节“与公司有关的纠纷”中第254项的适用来论述股东代表诉讼的案由规制,“派生诉讼案件的案由的确定主要还是依据当事人之间讼争的实体法律关系的性质,即争议标的的性质确定。具体案由表述为公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员损害公司利益赔偿纠纷”。[14]张海棠、邹碧华、俞秋玮:《公司法适用与审判实务》,中国法制出版社2009年版,第320页。目前,最高人民法院关于印发修改后的《民事案件案由规定》的通知(法[2011]42号)中,“与公司有关的纠纷”调整到第二十一节,原254项亦调整到第256项“损害公司利益责任纠纷”。

除请求权竞合情境,在依从《民事案件案由规定》立案之时,股东代表诉讼案件无疑是根据《规定》第254项确定案由。可以得见,实践中法院已有相关案例作如此处理,[15]如陈某等诉北京市华宇亚房地产开发有限公司等公司的股东、实际控制人损害公司利益纠纷案、江文宏诉吴金辉等公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员损害公司利益赔偿纠纷案、上海通强设备安装有限公司与太仓约翰亨利实业有限公司等公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员损害公司利益赔偿纠纷上诉案。但亦存在案件未作此处理。在上海高院适用此项解决股东代表诉讼案件的案由确认问题时,宜认为在解释上已经明确地提示了《公司法》第152条第三款中的被告范围包括“控股股东”及“实际控制人”。值得疑问的是,152条三款中的法条明文表述为“他人”,其中蕴含人物绝不仅此二者所能涵盖,那么在代表诉讼被告为审计人、以不公正价格认购股份者等人时,此项案由是否仍得成立?《民事案件案由规定》(法发[2008]11号)是否存在解释《公司法》条文的效力,亦殊值疑问。在解释上,似以对股东代表诉讼规制单独案由为妥,或在司法解释中予以添加股东代表诉讼案由的规定。[16]涉及股东代表诉讼不能简单地以当事人所争议的民事法律关系的性质来确定这类诉讼的案由。股东代表诉讼中当事人讼争的民事法律关系包括两个方面:一是原告股东是否有股东代表诉讼提起权;二是行为人是否损害了公司的合法权益。参见赵继明、吴高臣:《办案全程实录·股东代表诉讼》,法律出版社2007年版,第25-27页。此书中认为股东享有共益权,从上文思路,作者是将152条定位于股东代表诉讼而非派生诉讼的。那么,延续此种思路,从共益权角度出发,公司不应成为股东代表诉讼的被告。

(二)法释[2004]12号对其征求意见稿第四条的取舍

不仅仅是案由问题,公司法案件中还广泛存在案件难以调解的问题。利益冲突主体众多大概是其中最大的阻碍。最高人民法院关于人民法院调解工作若干问题的规定(征求意见稿)[17]《最高人民法院关于人民法院调解工作若干问题的规定(征求意见稿)》第4条:下列民事案件,人民法院不得进行调解:1、合同代位权诉讼;2、股东代表诉讼;3、民事行为无效确认诉讼;4、涉及国家利益、社会公共利益的案件;5、适用特别程序、督促程序、公示催告程序、破产还债程序的案件;6、身份关系确认诉讼;7、其他依性质不能进行调解的案件。值得关注的是,该规定出现在股东代表诉讼正式确立之前。第四条第2项规定道,股东代表诉讼人民法院不得进行调解。而最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定(法释[2004]12号)中第四条将征求意见稿中的相应条文修正为“当事人在诉讼过程中自行达成和解协议的,人民法院可以根据当事人的申请依法确认和解协议制作调解书。双方当事人申请庭外和解的期间,不计入审限。当事人在和解过程中申请人民法院对和解活动进行协调的,人民法院可以委派审判辅助人员或者邀请、委托有关单位和个人从事协调活动。”

原以股东代表诉讼为不得调解,但立法者于征求意见之后的转向彰显了股东代表诉讼亦为可调解的个案。尽管此种调解可能的存在增加了私通的可能,正如前置程序一样。考量商事立法的社会土壤,团结乃人类社会之“既存事实”和本性,公司内部纠纷解决机制的安排也应适应社会团结的需要,尽力促进团结功能的实现。学者认为,近年来,注重凸显“个体自由与权利”的公司法改革,客观上已产生“激化矛盾”、“挑起诉讼”的效果,影响了公司内部效率性的实现。为维护团结,法律似应公开承认公司机构对内部纠纷的“预先裁决权”,以此压抑不必要的诉讼,和平化解公司内部矛盾。在公司内部纠纷解决中,法院只是一种必要的、但非必不可少、更非首当其冲的机制。[18]蒋大兴:《团结情感、私人裁决与法院行动——公司内解决纠纷之规范结构》,载《法制与社会发展》2010年第3期。由此,肯定了股东代表诉讼前置程序的正当性与实用性。

此处,影响股东代表诉讼被告取舍的因素在于,可调解性作为股东代表诉讼的一项特征,不仅使我国法上的代表诉讼制度得以进一步与严格限制“私下和解”相关类似股东派生诉讼制度区分开,而且在公司治理中强调团结的要素,试图软化原告股东与公司相关诚信义务人的僵化利益关系,是商事审判的应然选择。[19]相应机理参见蒋大兴:《审判何须对抗——商事审判“柔性”的一面》,载《中国法学》2007年第4期。在扩展被告范围的辐射面时,可参看此点立法取舍,得知不应过大扩展适格被告之涵盖,以缓和相应商事关系。

三、股东代表诉讼的被告类型

(一)董事、监事、高级管理人员及股东

据《公司法》第150、152条规定,董事、监事、高级管理人员“执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定”,或他人侵犯公司合法权益时可成为股东代表诉讼的被告。董事、监事、高级管理人员与公司经营层之间存在控制关系,公司经营层无力避免被控制的局面,董监高作为公司治理结构的控制主体,有可能以自身利益优先而伤害公司利益,公司在其操控下难以诉诸公正裁判。[20]公司内部控制主体的自身属性使其理应纳入股东代表诉讼的被告对象范围。在此范围之外的公司第三人,除股东代表诉讼之外,受害股东还可以寄希望于公司经营层采取的有效行动,如股东对经营层的监督以及强调经营层的忠实义务等策略,以解决利益对立状态。参见蔡立东:《论股东派生诉讼中被告的范围》,载《当代法学》2007年第1期。股东代表诉讼制度可以治愈这种利益机制上的瑕疵。

另一方面,将控制股东作为被告的处置在其理论基础上亦不至复杂。如果控制股东的某些不正当行为损害了少数股股东的利益,而公司由于受到控制股东的实际控制而怠于起诉或起诉不当,少数股股东应有权利以自己以及其他受害人的名义,代表公司提起诉讼。股东代表诉讼制度建立的初衷即是保护公司利益,而在控制股东的恶意支配之下,保护公司利益的主体可能缺位,从而公司的利益无法得到保障。故公司陷于控制股东的控制而蒙受利益损失时,将控制股东纳入股东代表诉讼的被告范围,是完全必要且可行的。[21]在我国司法实践中,股东作为代表诉讼的被告多有先例,不仅仅是前文所列举的各案,又例如和信电力公司、大兴物资公司诉广厦控股公司等三被告一案。在后一类案件中,控制股东利用自己的权力掌握公司经营层间的话语权。正如上述,实践中,股东代表诉讼中侵害行为的受害人绝不仅限于小股东,大股东亦可能受到小股东的侵害。例如,在某有限责任公司中法定代表人甲持有30%股份,而股东乙持有70%股份,在乙出差之际,甲将公司的现有财产以不合理低价卖给公司职工丙,严重损害公司利益,间接损害股东乙的利益。由于《公司法》第152条以“他人”如此不确切的用语辐射股东代表诉讼的被告范围,法官在适用中基于代表诉讼制度旨在保护中小股东权益的角度出发,不敢大胆地将小股东引入被告范围,从而给上述类似案件留下法律漏洞。在这类小股东实施侵害公司行为的案件中,应当透过股东代表诉讼制度保护中小股东利益的表象,观察到个案中小股东兼任决策人的强势本质。上述案件中,若法定代表人甲给公司造成严重损失的行为并未违反法律、行政法规、公司章程的规定,乙追究甲责任则不能够基于《公司法》第150条、第152条第1款、第2款提出甲作为董事应负担赔偿责任,另一方面,通过第148条声张甲未履行忠实义务和勤勉义务在举证上亦勉为其难。惟有适用第152条第3款之规定,“他人侵犯公司合法权益,给公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼”,确定作为小股东的甲侵犯公司的利益而承担法律后果。经过上述案例分析可证,由于中小股东可身兼数职,掌握治理中的话语权,股东代表诉讼同时亦保护大股东利益。因此,比“保护中小股东权益”更确切的说法是“股东代表诉讼制度旨在保护弱势股东权益”。大股东抑或中小股东,皆可成为股东代表诉讼的被告。

中期期货经纪有限公司股东代表诉讼案中,宏达集团和宏达股份作为第一大股东,即以关联企业青岛宏达和宏达集团的名义多次从中期公司借款高达3亿多元。如果不解决股东占用公司资金等问题,公司的年检很可能不予通过而受到停业整顿或吊销营业许可资格的处罚。在此紧急情况下,两小股东苏州新发展和兖矿集团于2004年9月以股东代表诉讼为由向北京市高级人民法院递交了起诉状,要求青岛宏达、宏达集团归还中期公司借款1.64亿元并承担利息损失。[22]判决结果:被告青岛千禧宏达体育娱乐有限公司、四川宏达(集团)有限公司偿还第三人中国中期期货经纪有限公司1.64亿元及利息,其中宏达集团、四川宏达股份有限公司对青岛宏达所借的6000万元本金及利息不能清偿部分的1/3承担清偿责任。参见赵继明、吴高臣:《办案全程实录·股东代表诉讼》,法律出版社2007年版,第263-274页。摘引自《中国涉案金额最大的“股东代表诉讼案”,北京高院一审判决小股东胜诉》,载《中国证券报》,2005年12月13日。

先期的红光实业案、三九案、红石实业案各股东代表诉讼中,前二者法院不予受理,后者原告申请撤诉。北京市高级人民法院2004年2月发布的《关于设立公司纠纷案件若干问题的指导意见》[23]2004年2月9日北京市高级人民法院审判委员会第116次会议通过,京高法发[2004]50号。第8条中:

“股东以公司利益受到股东或公司管理人员不当行为的侵害提起的诉讼如何确定当事人?该类诉讼属于股东代表公司利益提起的诉讼,公司股东可以作为原告,被告为作出不当行为的股东或公司管理人员以及相关交易的相对人,公司应当作为第三人参加诉讼。”

于此情势下,原告方律师为使案件管辖权落于北京,坚持中期公司董事长田源必须作为被告,同时以宏达集团和宏达股份董事长刘沧龙、青岛宏达、宏达集团、宏达股份作为被告,以中期公司作为第三人提起诉讼。诉讼理由为:刘沧龙、田源作为中期公司的董事与董事长违反忠实义务,擅自决定将中期公司的巨额资金抽逃或出借给被告宏达集团及关联企业,严重损害中期公司利益,致使其年检不能通过,可能面临停业整顿或吊销营业许可的处罚。案情中股东代表诉讼脉络较为明显,中期公司受董事与控股股东不当控制使自身陷入危机当中。诸被告为公司事务和公司经营的执行人或者实际支配者。

从代表诉讼制度产生的背景以及建立代表诉讼机制的根本目的来看,代表诉讼的被告主要是公司的董事及其他内部人,如经理、监事或者控制股东。司法实践的统计数据亦表明,[24]例如,浙江嘉兴同创房地产开发股份有限公司诉民丰特种纸股份有限公司等公司的控股股东、实际控制人、董事损害公司利益赔偿纠纷案、安徽丰原药业股份有限公司与程文显等损害公司权益纠纷上诉案、北京国际艺苑有限公司诉薛雯董事、监事、经理损害公司利益案、江文宏诉吴金辉等公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员损害公司利益赔偿纠纷案等。股东代表诉讼主要适用于基于董事、经理、监事或者控制股东违反受信义务的情形。这些违信行为可能表现为某种方式的作为,如做出错误的决策、不公平的自我交易、控制股东与公司之间的不公平交易等,也可能表现为不作为,如董事怠于行使职责等。

(二)实际控制人

达能诉娃哈哈案中,[25]1996年,娃哈哈集团和达能合资,娃哈哈将其资产和“娃哈哈”系列品牌转让给合资公司作为投资,双方持股比例为49:51达能控股。随后,双方以合资合同为基础签了一个商标权的转让协议,但这个转让协议最终没有得到国家商标管理部门的批准,之后双方又签订一个商标使用许可合同。而为了得到有关部门的认可,双方又签订了两个协议:一个详细的合同,一个是简单的合同。在详细的合同里,即“阴合同”里,双方就转让商标使用权的权利、义务及责任十分明确地约定,也就是说将商标使用许可合同等同于商标正是这两个合同的签订为日后发生纠纷埋下了隐患。2007年达能公司欲强行以40亿元人民币的低价并购杭州娃哈哈集团有限公司总资产达56亿元、2006年利润达10.4亿元的其他非合资公司51%的股权。参见专题报道,http://finance.sina.com.cn/focus/2007wahaha/index.shtml,新浪财经频道,2014年3月26日最后访问。娃哈哈欲对达能提起法律反击,必须绕开先前合资合同条款的约定以及规避国际仲裁规则的适用。娃哈哈方律师经过对达能通过其子公司参与的各合资公司股权结构和基本情况的分析,最终选择以潍坊娃哈哈饮料有限公司和潍坊娃哈哈食品有限公司为目标公司,以杭州娃哈哈广盛投资有限公司为平台,以杭州娃哈哈广盛投资有限公司股东之一,即杭州娃哈哈集团工会为原告,以达能集团公司、乐维有限公司和MYENPTELtd.为共同被告,在潍坊中院提起了股东代表诉讼。[26]钱卫清:《我为宗庆后打官司》,载《商界(评论)》2008年第10期。其基本诉讼主张是,请求被告停止侵权行为,包括停止自身或通过全资子公司在非娃哈哈合资公司的持股及经营,停止相关董事的委派,以及停止对杭州娃哈哈广盛投资有限公司及原告的所有其他侵害,请求判令被告赔偿广盛投资经济损失1000万元。此前,达娃之争忽视职工利益,职工工会15人代表了公司的利益,向法院起诉查封了达能的两家合资企业。此仅为第一步,达能与娃哈哈一共有39家合资公司。如果第一步不成功,其仍可继续选择在全国的其他37家公司提起诉讼,全面查封达能的股份,以更有效地维护职工的利益。[27]可参看另两案:一为2007年6月26日,沈阳陵东向沈阳娃哈哈监事会发出了《提请合资公司监事会对秦鹏损害合资公司利益的行为提起诉讼的函》,但沈阳娃哈哈监事会于2007年7月1日回复拒绝对秦鹏提起诉讼。根据《公司法》第152条第2款关于股东代位诉讼的规定,在沈阳娃哈哈拒绝起诉的情况下,沈阳陵东作为股东以秦鹏为被告,以沈阳娃哈哈为第三人,向沈阳市中院提起股东代位诉讼,并提出6项诉讼请求,包括:判令被告立即停止担任与第三人有竞争关系的公司的董事及董事长职务,停止损害第三人利益的一切行为;判令被告立即停止担任第三人董事;判令被告因担任与第三人有竞争关系的公司董事及董事长而获得的收入300万元归第三人所有;判令被告另行向第三人赔偿损失100万元;判令被告向原告赔偿损失100万元等。对于娃哈哈股东的上诉指控,达能方面辩称娃哈哈合资企业的三位达能董事没有任何违法行为。此外,达能方面强调“根据有关的合资协议,受到非竞争性条款约束的不是达能董事,而是宗庆后先生”。二为2008年10月20日,太工天成发布公告称,重组方山西煤炭运销集团拟受让原大股东太原理工资产经营公司所持公司20%股权。同时,山西煤炭运销集团在权益变动报告书中提出:在未来12个月内将逐步向太工天成注入优质煤炭生产资产,并增持太工天成的股份,变更太工天成的主营业务。但一年后,山西煤炭运销集团迟迟不履行上述承诺。2009年9月25日,煤运集团宣称:“筹划本次重大重组的时机尚不成熟,公司决定暂缓此次重大资产重组,并承诺在股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。”有律师认为,煤销集团的这种行为是明显的违约行为。目前征集到可能参与股东代表诉讼的中小股民所持太工天成的股份有几百万股,已超过我国《公司法》第152条关于股东代表诉讼的“持股比例1%”的要求。10月中旬,受股民委托,律师向太工天成监事会发函要求其履行重大资产重组的承诺。表示如果太工天成监事会在收到上述函件30天时间内不依法采取措施,将代表上述股民向法院提起诉讼。参见《太工天成面临股东代表诉讼》,《中国证券报》2009年11月03日。

就达娃股东代表诉讼案与类似的太工天成股东代表诉讼案,实际控制人作为被告规制的机理与前述董监高、股东相去无甚。值得探究的是,对于保证代表诉讼的“公益”性质来说,要求诉讼担保、禁止秘密和解宜作为防止“私通”的有效措施。而相对应地,派生诉讼强调的是禁止“购买诉讼”,以保障其仍属“见义勇为”范畴。而观察达能案中,在律师介入娃哈哈方之前,律师的措施是购买光明的100股股票以小股东身份起诉达能违反“竞业禁止”规定,有关法院亦接受此案,进入预审阶段,[28]同前引[26]。如果该明显涉及“购买诉讼”的诉讼策略合规,需要在《公司法》第152条规定的制度为股东代表诉讼而非派生诉讼的框架下来解释。

(三)股东大会

诚如学者研究所言,股东大会的诉讼代表权是被公司法理论界遗忘的权利。在公司内部矛盾复杂的时代,有必要重申作为“集体性监督权力”的股东会诉权。在其他公司机关(如监事会)或机制(如中国的法人代表)不可能有所作为之时,公司诉讼的代表权即应回归股东会。[29]蒋大兴:《公司法的观念与解释II裁判思维&解释伦理》,法律出版社2009年版,第156页。讨论股东大会能否成为股东代表诉讼的适格被告之时,需要解决几个先决问题以便深入议题的可行性。其一,有关股东大会决议的争议是否能够归属股东代表诉讼项下;其二,股东大会作为公司的机构之一能否成为诉讼主体;其三,由何人代表股东大会出庭应诉。

其一,根据公司法第22条第2款股东可以直接针对股东大会的决议提起撤销之诉。在存有直接诉讼保障股东权益的情况下,引用第152条进行股东代表诉讼以解决如下两种困境:第一,股东大会的会议召集程序、表决方式、内容不违反法律、行政法规或者公司章程,但该股东大会决议实际上严重损害公司利益;第二,最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定(一)第3条规定,“原告以公司法第二十二条第二款、第七十五条第二款规定事由,向人民法院提起诉讼时,超过公司法规定期限的,人民法院不予受理”,即意味着原告的起诉如果遭到一些相关力量阻却,未能自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销,则不能够再就该损害公司利益的股东大会决议以直接诉讼方式为请求。基于以上两处考量,宜认为股东代表诉讼制度可以适用于股东大会决议损害公司利益的情形,补充股东直接诉讼制度所不能及之处,保护公司和弱势股东的权益。[30]代表诉讼中股东取得对公司的代表权是基于管理公司的共益权,而派生诉讼是公司价值下降时导致股东权益的受损,是基于股东的自益权。

其二,参酌《民事诉讼法》第49条以及《最高人民法院关于贯彻〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第38条到第51条关于当事人的范围之规定,按法条理解,股东大会作为公司机构,既不是法人,又未能符合“其他组织”的要件,[31]对上述情形中适格被告的问题不能从法人制度的角度一概而论,把公司作为被告的观点恰恰没有注意到公司的独立法人特性是针对对外关系的,而在对内关系上,公司并没有法人这层意义。股东作为股东大会的一员要求起诉撤销股东大会决议,这一种关系乃是公司内部的关系,不宜引用法人制度论证公司应作为被告。另外,判定股东大会作为诉讼被告,在出庭被告的选定上也并非难事,可以必要共同诉讼的方式进行诉讼。在股东人数众多的诉讼中,可以选出股东大会的诉讼代表人(而非股东代表),代表股东大会出庭应诉。因此,在便捷诉讼角度上亦不构成难题。再者,目前民事诉讼法学界所一致认同的诉讼法目的与价值趋向于多元,即认同一种以民事诉讼利用者立场为主轴的解决纠纷、保护权利、维持司法秩序三合一的诉讼观。便捷诉讼仅仅是维持司法秩序项下的一个重要组成部分。并不能当然成为我国诉讼法意义上的当事人。然而诉讼法院“将利害对立关系鲜明的双方作为诉讼当事人”以及前述诉因理论,此是否能为股东大会成为适格被告找到一线理由?抑或基于上述撤销股东大会决议的股东代表诉讼而言,“要求撤销股东大会决议这类诉讼,作出这一决议的机构是公司股东大会而不是公司本身,而且,能推翻这一决议并重新作出决议的机构也是股东大会而不是公司,公司本身并不能对该决议作出任何的处理”。[32]张卫平:《民事诉讼:关键词展开》,法律出版社2007年版,第117-118页。换言之,所谓的“公司”是一项主要规制对外关系的法律技术,而在公司的内部纠纷中并不具有独立存在的意义。若从外部来看,内部纠纷不过是公司(法人)之“杯中的风暴”而已。

其三,至于何人代表股东大会应诉,学者认为,从原本意义上说当然是“除原告之外的全体股东(公司成员)”,但是,对于上市公司中股东数极为庞大的股东大会来说,在当事人方面的诉讼事务处理极为不易,缺乏可行性。考虑到“现在的股东大会成为董事会决定批准之机构”之实情,将作为决议提案人的董事长作为被告的做法是较为合理的。[33][日]谷口安平:《程序的正义与诉讼》,中国政法出版社1996年版,第218-219页。综其所述,“让代表攻击该股东大会决议一派的原告与代表维持该股东大会决议一派的董事长(被告)成为当事人”,亦是从“将利害对立关系最为鲜明的双方作为诉讼当事人才能进行诉讼追行”该诉讼法原理出发的,符合正当当事人的标准。[34]同前引[33]。

然而,股东大会的被告模式不仅在收集的近百件股东代表诉讼案中没有呈现,于现知的国内判解领域亦鲜有先例。在公司法人独立人格包裹的外壳中,股东大会能否成为股东代表诉讼被告尚不足以成其为一个可讨论的事实。

(四)公司

北京华宇亚房地产开发有限公司案中,[35]陈某等诉北京市华宇亚房地产开发有限公司等公司的股东、实际控制人损害公司利益纠纷案,北京市东城区人民法院民事判决书(2009)东民初字第4349号。原告朱某、朱某1、朱某2系原告陈某与朱铁平所生的未成年子女。华宇亚公司原有股东三人,即朱铁平、朱某3、李某。朱铁平死亡后,四原告依法继承了朱铁平在华宇亚公司72%的股份,该股份已过户至陈某名下。华宇亚公司于2009年4月8日做出股东会决议,选举陈某为公司的法定代表人及执行董事、公司的公章交由新选举的执行董事掌管。但三被告均不履行股东会决议,故起诉要求三被告办理北京市华宇亚电力设备安装有限公司法定代表人及执行董事工商的变更登记手续,变更陈某为公司的法定代表人及公司的执行董事,并要求三被告将华宇亚公司的公章交由陈某保管。法院认为,股东会决议属于公司股东自治内容,对于有效的股东会决议,公司应当按照股东会决议内容全面履行其义务,当公司实际控制人的行为致使公司不履行股东会决议时,权利受损的股东可以提起股东代表诉讼。华宇亚公司2009年4月8日的股东会决议系有效决议,三被告应当全面履行2009年4月8日的股东会决议中的有效事项。四原告的诉讼请求,符合股东会决议的内容。本案在审理过程中,三被告经合法传唤,无正当理由未到庭应诉、答辩及质证,故本院对四原告的陈述及提供的证据予以确认,并依法缺席判决。综上所述,依照《公司法》第152条第二款、《民事诉讼法》第130条的规定作出判决。

该股东代表诉讼案中,公司的被告地位亦颇具争议。一般认为,股东代表诉讼要求股东提起诉讼时必须是为了公司的利益,然而“为了公司的利益”,具体是指“共益”抑或“他益”或“自益”并没有明晰(由于派生诉讼与代表诉讼模式尚未区分),其作为股东代表诉讼的主观要件,在起诉时并不易判断。股东因其持有公司股份享有股东权而对公司的财产享有间接利益,此种间接利益联系使股东的起诉难以划入“毫不利己,专门利公司”的行为范畴。

在派生诉讼立场上,公司可以作为被告。有学者曾经分析了公司之所以能够成为被告的思路并得出结论,在程序上,请求公司起诉而遭到拒绝是股东提起代表诉讼的必备前置程序,法院须对公司的拒绝决定进行审查,由于审查的对象是公司,自然列公司为被告。[36]See Robert C.Clark,Corporate Law,Aspen Law&Economics,1998.但结合篇首及前述而言,宜认为我国《公司法》第152条语境下公司并不成为被告。[37]公司是实质原告的判断是基于原告股东和公司立场完全一致的假设前提,然而在实践中公司经营活动存在复杂性,原告股东起诉的主观要件并不易为外人洞察,对于无法量化的原告利益判断来说,其本身即存在主观判断失误的可能性,误以为与公司的利益立场能够保持一致。股东力求短期利益,而公司追逐长期利益而产生利益判断冲突,在这种情形下,公司显然不能成为实质上的原告。所以,公司是实质原告的说法并不能成立。北京华宇亚房地产开发有限公司案中的被告处理值得商榷。

(五)公司以外的第三人

其一,行政机关。澳大利亚宏明航空服务公司诉中国民用航空东北地区管理局返还财产纠纷案中,[38]澳大利亚宏明航空服务公司诉中国民用航空东北地区管理局返还财产纠纷案,辽宁省沈阳市中级人民法院民事判决书([2003]沈中民四外初字第39号)。原告与经贸公司签订合资合同约定双方共同成立中外合资企业民航外航服务公司。合同签订后董事长中方代表肖伟因涉嫌挪用公款罪判处有期徒刑。在查处肖伟犯罪过程中,被告作为经贸公司的上级主管部门,占有民航外航服务公司的财产,致使合资公司无法从事对外经营活动。法院认为,民航外航服务公司作为中外合资企业,对其财产拥有所有权,虽然被告为中方股东经贸公司的上级主管部门,经贸公司注销后承接经贸公司的债权债务,但并不能因此视为是民航外航服务公司的合法股东,且被告作为国家行政机关也不能作为股东参与企业的经营活动。被告在无任何法律依据的情况下占用合资公司的财产,已构成对其财产权的侵犯,应承担侵权责任。在合资公司的董事长肖伟被追究刑事责任,合资公司碍于各种原因不能行使诉权时,原告作为合资公司的合法股东,为了维护公司的利益,也是为了维护股东自身的利益不受损害,代为民航外航服务公司向法院提起诉讼,是股东维护共益权不受侵害的合法途径。被告应将侵占的财产返还给合资公司,而非本案的原告。

股东代表诉讼不仅限于民事诉讼,其亦可能以行政诉讼的形式呈现。当原告股东对侵害公司合法权益的民事主体提起代表诉讼时,该诉讼属民事诉讼的范畴,适用民事诉讼程序;而当原告股东对侵害公司合法权益的行政机关提起代表诉讼时,该诉讼属行政诉讼的范畴,适用行政诉讼程序。[39]刘俊海:《公司法学》,北京大学出版社2008年版,第177页。

政府机关在合同的履行、偶发侵权事件、施政行为等情形中,若损害公司利益,公司皆可主张政府机关承担赔偿责任。[40]甘培忠:《简评中国公司法对股东派生诉讼制度的借鉴》,http://www.civillaw.com.cn/Article/default.asp?id=25127,最后访问日期:2014年4月10日。股东代表诉讼制度能够解决实践中公司经营层怯于或者怠于以行政机关为被告的诉讼追行的问题。澳大利亚宏明航空服务公司诉中国民用航空东北地区管理局返还财产纠纷案中,当行政机关作为股东代表诉讼的被告时,其与其他代表诉讼或直接诉讼中的被告当事人的地位并无差异,是对立关系鲜明的双方,构成股东代表诉讼的被告适格。

其二,公司债务人、以明显不公正价格认购股份者。在公司债务人、以明显不公正价格认购股份者作为股东代表诉讼被告的问题上,学者认为,如果不存在相关人员对公司的不当控制或影响,在是否以及何时行使诉权的问题上,公司的判断往往比个别股东的判断更有效率。对于是否对侵犯公司利益的外部人如公司债务人、以明显不公正价格认购股份者提起诉讼,公司的决定优越于、并应优先于股东的决定。[41]蔡立东:《论股东派生诉讼中被告的范围》,载《当代法学》2007年第1期。可以这样理解,一方面,由于公司经营层需要保持自己的声誉,公司经营层在未受施压影响情况下,为公司以及自身的利益,在是否对侵犯公司利益的外部人提起诉讼的问题上会作出符合公司最佳利益的“商业判断”。另一方面,如果公司没有对公司债务人、以明显不公正价格认购股份者提起诉讼而使公司利益受损,说明经营层违反了勤勉义务,股东可以针对经营层提起股东代表诉讼。

就司法实践的实际情形而言,被告多为控制股东、实际控制人、发起人、清算人等,但出具虚假财务报告进而导致公司利益受损的会计人员或审计人员能否成为股东代表诉讼的被告,仍有争议。学者举例,审计员对公司负有赔偿责任的情形主要出现在为公司做假账时。例如,尽管公司没有可分配盈余,当公司董事编制了违法的财务报表时,审计员不但不予以纠正,反而与董事同流合污,对违法的财务报表作出合法的审计结论。根据日本《商法特例法》第9条的规定,“审计员因渎职给大型公司造成损害时,须对大型公司承担连带赔偿责任”。但是,在上述情况下,“期待其本身都有违法行为,或者没有阻止违法行为的董事替公司起诉追究审计员的损害赔偿责任,无异于天方夜谭”。[42]周剑龙:《日本公司法制现代化中的股东代表诉讼制度》,载《南京大学学报(社哲科学版)》2006年第3版,第45页。因此,将我国公司法中股东代表诉讼的被告范围扩大到审计员的立法举措是必要的,此举有利于更好地发挥股东代表诉讼的积极作用。

四、结论

有学者曾经分析研究的三条道路,称第一条道路为“以西方理论和制度为中心的研究方法”,第二条道路为“以中国本土问题为中心的法学研究方法”,第三条道路则是“连接理论与实践的法学研究方法”。[43]陈瑞华:《道路通向学术——第三条道路:连接经验与理论的法学研究方法》,法制网,http://www.legaldaily.com.cn/zmbm/content/2009-06/18/content_1110142.htm?node=7578,最后访问日期:2014年3月30日。回溯本文论述的路径,在论证方法以及结论的推进上唯值肯定的是,在尝试向第二、三层境界迈进的路途中,并没有把西方派生诉讼理论当做放之四海而皆准的真理,而始终努力做出回归国内法的尝试。可以看到,篇首笔者收集代表诉讼与派生诉讼的异同表述,从历史解释角度分析《公司法》第152条的应然取向,乃至深入到两种诉讼模式下被告选择的差异问题。在被告构成的预设结论上,笔者以为研讨中的《公司法司法解释四》似应辨明第152条为代表诉讼而非派生诉讼之规制,从而将股东代表诉讼被告范围明确界定为公司的董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等诚信义务人及以列举的立法技术规定中介人、行政机关、清算组、以不公正价格认购股份者等拥有实际控制公司能力的人,并将公司此种派生诉讼语境下的被告乃至日本诉讼法学界所关注的可能被告股东大会排除在外。所幸的是,在公司法的界域中,对策论并不是不可能完成的“任务”。以上述理论大前提,以当下的数据作为小前提,结论不仅仅是按照域外代表诉讼或派生诉讼的制度和理论改造中国的制度,而是为解决《公司法》第152条被告当事人问题的种种探讨与试错。