烟花三月下扬州

2015-03-15编辑罗婧奇

文/雷 虎 编辑/罗婧奇

烟花三月下扬州

文/雷 虎 编辑/罗婧奇

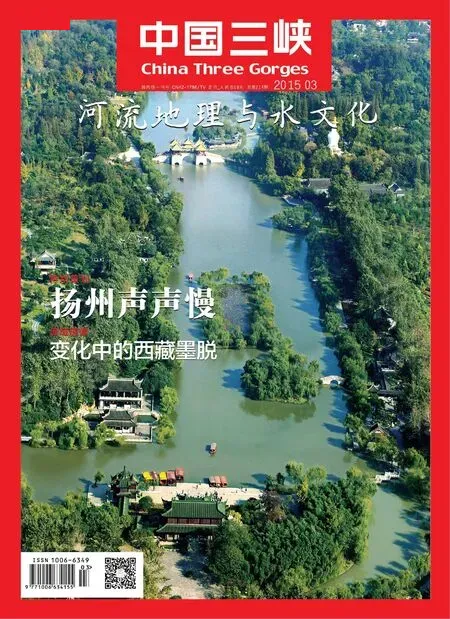

左:桃红柳绿映衬下的古运河。 摄影/阮传菊

烟花三月下扬州。

阴历的三月差不多是阳历的四月,那时是扬州最美的季节。

古人要见识富甲天下的淮左名都得“腰缠十万,骑鹤下扬州”。

今天我却只背一只破包挂一部相机故地重游,感受春日古城扬州的闲适和优雅。

没有京杭运河以前的扬州,南靠长江,北枕高邮湖,前者水流太急,温柔不足;后者水温太低,温暧不够。一条京杭运河穿城而过,“以毒攻毒”让长江水的刚毅把高邮湖水的冷峻中和。从此,不解风情的扬州被打通了任督二脉,变成了江南的形象代言之一。

龙舟倒影:移花接木江南风

扬州地处长江之北,在地理意义上属于江北,但是在文化范畴上,扬、苏、杭“三州”却是“最江南”的地方。杭州的江南是天然去雕饰的,西湖烟雨是注册商标;苏州的江南是淡妆轻抹的,小桥流水是头牌演员;而扬州的江南,则是靠京杭运河移花接木而来,有鲜明的舶来和人工痕迹。不要喷唾沫或者飞板砖,移花接木是说扬州的江南味道不地道,扬州式江南,是因势利导对江南味的再创造。

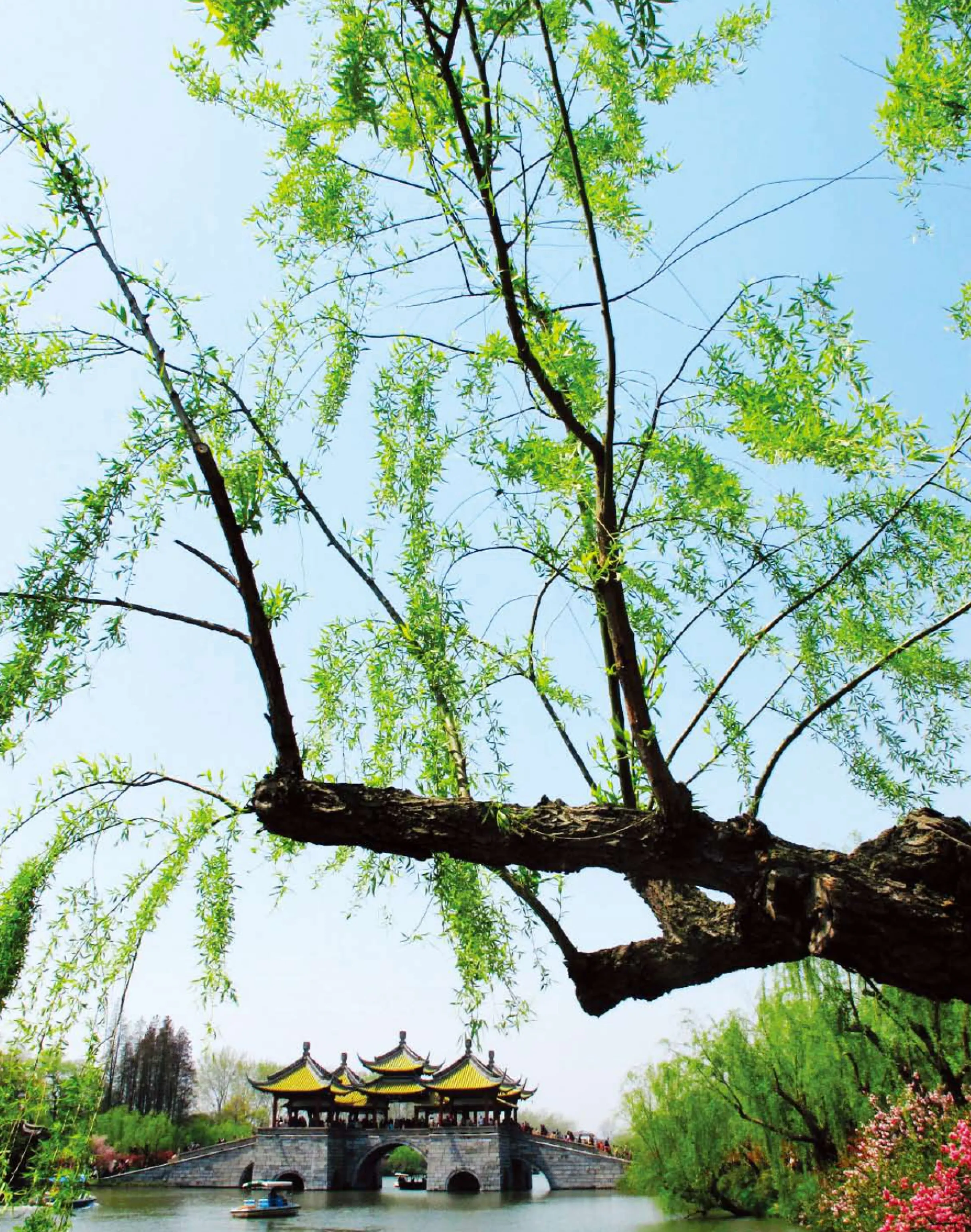

右:瘦西湖春意盎然,游人如织。 摄影/雷洪

左:文化遗产扬剧表演。 摄影/孙启原

右:运河古城扬州古民居的独特风貌。 摄影/孙启原

瘦西湖上的五亭楼是扬州的标志,但是大多数人对于扬州的认识却是从京杭运河开始。扬州有2500年建城历史,但是从京杭运河开始,扬州才开始发育出性别,有了韵味。《红楼梦》说:女人是水做的骨肉。而要做江南城市,不仅要有水做胚胎,还要求独特,无论水流还是水温都增一分太肥,减一分太瘦。

没有京杭运河以前的扬州,南靠长江,北枕高邮湖,前者水流太急,温柔不足;后者水温太低,温暧不够。一条京杭运河穿城而过,“以毒攻毒”让长江水的刚毅把高邮湖水的冷峻中和。从此,不解风情的扬州被打通了任督二脉,变成了江南的形象代言之一。

世人把隋炀帝的残暴妖魔化,附会出隋炀帝修京杭运河只为到扬州看琼花的传说。于是“维扬一株花,四海无同类”的琼花便成为亡国的代名词,但是直接导致隋朝亡国的京杭运河,却没人敢把它当成“祸水”。相反,在扬州人看来,京杭运河是母亲河。无运河,不扬州。

京杭运河是隋炀帝的人生转折点。运河开通,坐龙舟下江南,他不但把自己的命搭上了,也让三千后宫佳丽飞入寻常百姓家。京杭运河也是扬州的命运转折点:隋炀帝后,有了“扬州出美女”一说——散落到民间的嫔妃宫女改良了扬州的基因;向南运盐,向北运粮,扬州成为漕运中心——京杭运河改变了扬州的江湖地位;隋灭亡后,扬州在唐朝迎来了第一次发展高峰——“淮左名都”、“烟花三月下扬州”的传统,正是从唐朝开始的。

要了解扬州,得先从运河开始,而坐龙舟夜游,是一夜看尽运河景最好的方式。先在古运河边找一家枕靠河的餐馆坐定,点一盘大煮干丝,两个狮子头,一碗扬州炒饭,一瓶米酒,边吃淮扬菜边赏运河景。淮扬菜清淡,运河边的风景也玩小清新,正好般配。

便益门码头的班船第一班晚上7点出发,我提前几分钟到达。班船上还有少许空位,船老大招呼我上船,我摇了摇头:首班船是艘很现代化的快艇,我要坐雕梁画栋的龙舟玩穿越。想想龙舟中有丝竹,有歌舞,有美酒,隋炀帝、康熙、乾隆等一干帝王下江南就是这么赏玩的。但是很快就被告知,龙舟不对散客开放。穿越失败,虽然心有不甘,但是很快登上了快艇。因为此时的运河已经显示出和白天完全不一样的风情。

“夜幕垂垂地下来时,大小船上都点起灯火。从两重玻璃里映出那辐射着的黄黄的散光,反晕出一片朦胧的烟霭;透过这烟霭,在黯黯的水波里,又逗起缕缕的明漪。”这是朱自清《桨声灯影里的秦淮河》中描写秦淮河的段落,记得上高中时就是因为受了朱自清的影响而义无反顾地到南京上大学,但是在看到秦淮河夜景后却没有想象中惊艳,直到夜游扬州古运河后,才找到了文章中的美感。我这才明白,原来朱自清写的不是夜秦淮,而是在说古运河,朱自清自小在古运河边长大,至今朱自清故居还立在古运河畔。几十年的耳濡目染,运河已成为了感官模板,才下视网膜就上大脑皮层,所以当看到秦淮河时他就不自觉地移花接木成熟悉的古运河了。

无数富可敌国的盐商们敢把宅院建在最繁华的闹市中,不是因为盐商们有“大隐隐于市”的超然精神境界,而是因为扬州园林“园林多是宅”的建筑风格根本不必隐田园,于闹市中就可见桃花源。

宅院园林:樊笼天然零距离

坐龙舟顺河南下时,会看到一个名为“东关古渡”的牌坊。牌坊下的河岸边雕刻着隋炀帝龙舟倒映运河的浮雕。隋炀帝带领着三千佳丽和文武百官在古渡口前做形象大使,向南来北往的旅客全天候的呐喊“扬州人民欢迎您”的口号。正是在今天这类似东关古渡的渡口,为扬州旅游写下“烟花三月下扬州”的广告词的李白在这儿下船;中日文化交流大使鉴真携汉传佛教先后六次扬帆;“波斯驸马”普哈丁带伊斯兰教文化漂洋过海而来……

左:卢氏盐商住宅是扬州晚清时期盐商最大的豪华住宅,被誉为“盐商第一楼”。 摄影/阮传菊

右上:卢氏盐商和盐宗庙全景。盐宗庙兴建于清同治十二年(1873年),大殿内供奉盐业生产、营销和盐政的三位始祖。 摄影/阮传菊

右下:卢氏盐商住宅门楣上的砖雕异常精美,神态各异的人物活泼灵动,栩栩如生。 摄影/阮传菊

然而,他们都只是扬州的过客。盐商才是扬州古城的领衔主演。因为明清时期,扬州是两淮盐业的集散地,扬州盐商所纳税项曾超清廷国库收入的三分之一,掌握全国经济命脉的扬州盐商想低调都不行。

从东关古渡拾级而上会看到一座残缺的城门。可别小瞧这破败的城门,城门之后就是清时全国最繁华的商业街东关街。无数富可敌国的盐商们敢把宅院建在最繁华的闹市中,不是因为盐商们有“大隐隐于市”的超然精神境界,而是因为扬州园林“园林多是宅”的建筑风格根本不必隐田园,于闹市中就可见桃花源。

江南园林是江南最吸引人的标签。江南园林的哲学是引溪流入庭院,于城市中见山林,让城市和田园无缝对接。也许扬州园林的“江湖地位”不如苏州园林,但是扬州的豪宅名园却有着苏州园林所不具备的独特韵味,那就是有别于苏州园林都是由文人士大夫建造,扬州的园林绝大部分都出自盐商之手。盐商身世的庞杂加上个人经历的丰富,决定了扬州园林风格不一而足,比苏州园林更强调实用价值。

青砖黛瓦的扬州小巷。 摄影/阮传菊

运河明珠宋夹城遗址。 摄影/孙启原

文人士大夫造园更多的是强调精神上的解脱,所以苏州园林不会建在商业街上,因为园主们都希望“谈笑有鸿儒,往来无白丁”。但是盐商们不能像陶渊明一样,“久在樊笼里”受到了不公正待遇,就把自己发配到偏远乡村,睁惺忪睡眼,看牧童黄牛,饮山村黄酒,做田园诗人。扬州盐商们不会收摊子不做生意,不能在“出世”与“入世”之间二选一。所以他们就让“入世”和“出世”零距离。白天打开宅院,走进闹市,进入世俗的世界中为世俗的价值打拼。晚上踏进园林,就从世俗的世界中挣脱,追寻内心的声音。

就像私家园林个园的主人,两淮盐业总商黄至筠,内心厌倦官场表演,却又无法置身事外,就于闹市间筑一家小园。植竹造山林,叠石造四季,虽然这些园林只不过是“百亩方塘一鉴开”,但却在闹市中创造出“天光云影共徘徊”的小环境,虽然外界车水马龙喧闹不止,却可以在家里构建一个属于自己的王国。不管官场沉浮,商场倾轧,只要回到自家宅子,就可以听流水潺潺,看草长莺飞,等花香扑面,身在城市中,心却返自然。

游汪氏小苑、何园这些个人风格强烈的私家园林,能感受到文艺小清新范儿;看卢氏宅院、个园等盐商故居,一入豪门深似海的束缚与挣扎感就扑面而来;而瘦西湖则呈现若隐若现的皇家风范,大明寺则有浓得化不开的宗教情结:扬州园林的风格是千变万化,不求同一的。

岭南会馆坐落新仓巷4号至16号之间,是清代粤人众盐商在扬州议事聚集、联络乡谊的场所,同时兼作交易、情报、住宿、娱乐之用。 摄影/阮传菊

湖南会馆被改装成旅馆,卢绍绪宅院变成了淮扬菜博物馆,小盘谷变成了会所,曾经被用来做小学的岭南会馆如今大门紧闭,门楼上被居民牵上绳索晾起了衣被。

古街幽巷:生生不息市井味

扬州自古以来就是最被文人墨客垂青的城市。李白、白居易、杜牧、柳永、欧阳修、苏轼、姜夔、扬州八怪,中国历史上这些才子型的文人都被扬州吸引,与扬州古城共鸣,留下无数佳句名篇。

然而,无论李白也好,杜牧也罢,他们眼中的扬州,都只是扬州最春风得意之时最风光的一面。人说“商人重利轻别离”,其实,要论轻别离,才子佳人似乎比商人来得更彻底洒脱。随着扬州盐商衰败,京杭运河东段堵塞,漕运改海运,铁路取代水运成为交通动脉等一系列对扬州“利空”的事件出现后,扬州无论从经济、政治还是文化上都开始全面没落。于是,再也没有现象级的才子佳人和扬州展现亲昵。

好在这是一座两千年来一直处于中心地位的城市,虽然开始没落,但是依然保持着贵族的精致和优雅。把玩扬派漆器、玉雕为代表的手工艺,吃富春早茶、品淮扬菜,刺扬绣,唱扬剧,就连泡澡、修脚这些平民的生活方式也精致得无以复加。

最喜欢的事情就是没有目的地在扬州的老街幽巷中穿行。其中最有名的老街当数东关街、东圈门双东历史街区,也是游人常去的地方。卖扬州玉器、漆器、牛皮糖的“百年老店”鳞次栉比,黄包车在接踵摩肩的人群中自由穿梭,你看得欣喜,以为“淮左名都”风韵犹存,其实那都是扬州旅游的形象工程,是专门给游客量身定做的扬州风情。

如果要感受真实的扬州,得到丁家湾、南河下一带,在这儿可以看到大武城巷贾宅、四岸公所、盐商故居小盘谷和盐商卢绍绪住宅等,还有数不清的晚清会馆,诸如湖南会馆、湖北会馆、安徽会馆、岭南会馆等等,这些类似现代商会性质的会所在小巷里一字排开。

这些建筑里大多数只是断壁残垣,但是从那残存的宏伟的厅堂、粗壮的梁柱、精美的雕刻、高大的砖墙依然能感受到古扬州“富甲天下”的气场。如今因为商会活动早已不再,会馆都开始了“旧瓶装新酒”:湖南会馆被改装成旅馆,卢绍绪宅院变成了淮扬菜博物馆,小盘谷变成了会所,曾经被用来做小学的岭南会馆如今大门紧闭,门楼上被居民牵上绳索晾起了衣被。

每一条小巷名字虽然都古朴别致,但幽长又幽深的小巷很容易把人转晕,这时最好的方式是求助于公交站牌定位。当见到站牌上“绿扬旅社”四个字时,心中泛起了一丝涟漪。七年前第一次下扬州时就住在这儿,这次没选择住这儿,却没想到在走街串巷中无意邂逅。绿扬旅社所在的这个小巷甚至比其他小巷更为冷清,只有两位大婶守候在巷口,一个正在叫卖早茶,一个默默地榨着甘蔗汁。像扬州所有的小巷一样,这一条也和戴望舒《雨巷》中描述的一样,悠长,悠长又寂寥,只不过巷子里没有撑着油纸伞的姑娘。走着走着,直到看到旅社标志性的绿色招牌时,小巷中才出现两位年轻姑娘的身影,她们同样没有撑伞,一个人摆Pose,一个人拍摄。

走进大门,和前台相对的是一个天井。前台还是一位阿姨,但我不确定她是不是当年接待我的那位。而她的表情显然是不认识我的。天井里有几只破沙发,我坐在上面发古之幽丝。绿杨旅社取“绿杨城郭是扬州”之意,是一家有百年历史的老店,据说曾是扬州民国时期最有名的旅社,是当时社会名流来扬州的下榻之地。恽代英、肖楚女在通铺里策划过学生运动,郁达夫、聂绀弩在大堂里构思过文章,梅兰芳、尚小云的妙曼歌喉曾经余音绕梁。

不过这都是过去了。如今的扬州,不再是一座可以吸引达官显贵挖运河、划龙舟、赴酒会的声色犬马的目的地,却变成了最为适合居住、游走和品读的小城。