农民工参与流入地基层民主政治的行动逻辑——以苏南农村为例

2015-03-14葛笑如南京农业大学政治学院江苏南京210095

葛笑如(南京农业大学政治学院,江苏南京210095)

农民工参与流入地基层民主政治的行动逻辑——以苏南农村为例

葛笑如

(南京农业大学政治学院,江苏南京210095)

摘要:新版《村组法》赋予了农民工在流入地的民主选举权利,然而在江苏苏南农村的实证调查发现,赋权并没有带来农民工流入地政治参与水平的提高。这对于基层民主政治建设和农民工民主政治权益都产生了重要影响。探究其因,农村“三权”以及福利保障分享模式所造成的利益壁垒和利益疏离成为农民工政治参与的主要障碍。基于此,深化户籍制度改革,建立集体经济组织成员资格认定制度和农村产权流转交易市场以及对农民工实行有限保障并进行积极动员是促进农民工政治参与、加强流入地基层民主政治建设的迫切要求。

关键词:农民工;政治参与;行动逻辑;利益壁垒

一、引言

据统计,2013年我国农民工人数已达2.68亿,外出农民工1.66亿,本地农民工1.02亿。对于农民外出务工的流动方向,长期以来都被简单地“想象”为“乡——城”之间流动。其实,无论在农民流动之初的20世纪80年代,还是进入新世纪以后,“农村—农村”也是农民工流动的主要趋向之一。

在20世纪80年代国家大量引进外资的时候,在东南沿海地区,特别是区位条件好的乡村地区,凭借着廉价的土地和优厚的政策条件,吸引了大量外资以及外来劳动力。在当时,“农村-农村”流动路径业已形成。随着城市工业化水平提升和产业梯度转移,城市务工门槛也在提高,大量农民工涌向发达地区乡村以及各大城市的郊区,由此造成城中村、城郊村中外来人口大量聚集,甚至超过本地常住人口。据统计,苏州共有城中村146个,仅以苏州市蒌葑镇斜塘村为例,其常住人口约43000人,外来人口约80000人,本地人口与外来人口比例约为1:2。这种状况在发达地区的农村非常普遍。[1](P28)另有一组中观数据亦能验证苏州的情况。根据2010年第六次人口普查的统计,江苏人口数为7866.0941万人,城市人口3016.6466万人,镇人口1720.5022万人,乡村人口3128.9453万人;居住本乡镇街道,户口在外乡镇街道,离开户口登记地半年以上的人口为1822.6819万人,这意味着江苏在2010年共有流动人口约1800万人。其中,在城市中,这部分人口为1157.4307万人,在镇这一级,为313.4361万人;在乡村中,居住在本乡镇街道,但户口在外乡镇街道的人数为351.8151万,另外还有待定的33.8943万人。由此可推断,在江苏乡镇以及下辖村中共有流动人口总数约700万人。虽然这些流动人口不可能全部被看作农民工,但是,农民工肯定在其中占有绝大多数比例,由此推断出流入江苏农村地区的农民工总数大致在700万,他们主要集中在苏南地区。所以,“农村-农村”已经成为农民工外出的主要流动趋向之一。

大量农民外出务工使一些流出地乡村社区濒于解体,造成了无数的“空心村”,流出地基层民主政治也在一定程度上发生“空转”;大量农民工涌入,也对流入地社会政治生活产生了一定影响。这其中最为重要的是如何保障他们的政治参与权,如何把他们纳入当地基层民主政治建设中。基于此,2010年10月,第十一届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议对《村民委员会组织法》进行了修订,根据最新修订的《村组法》规定,村民委员会选举前,应当对下列人员进行登记,列入参加选举的村民名单:(一)户籍在本村并且在本村居住的村民;(二)户籍在本村,不在本村居住,本人表示参加选举的村民;以及(三)户籍不在本村,在本村居住一年以上,本人申请参加选举,并且经村民会议或者村民代表会议同意参加选举的公民。这就从法律上赋予了农民工在流出地和流入地的民主选举权利。

许多研究者认为,没有赋予农民工在流入地的民主选举权利是造成其政治参与度低的重要原因之一。那么,新版《村组法》赋予了农民工在流入地的民主选举权利,其政治参与度提升了吗?农民工流入地政治参与的最主要障碍在哪里?本文在江苏调研的基础上,拟对上述问题进行探析。

二、研究设计

本文以2013-2014年江苏农村基层自治组织换届选举为背景,以江苏农民工淤淤“江苏农民工”在本文中特指两类人:一种是户籍在江苏,只在江苏省内转移的农村劳动力;另一种是户籍在江苏以外的地区,来到江苏务工的外省农村劳动力。为主要调查对象,通过问卷、访谈等实证研究方法,对农民工参与基层换届选举的情况进行考察。本次调查共发放问卷600份,回收问卷563份,回收的有效问卷为528份,有效回收率为88%。

在问卷设计中,主要涉及农民工参与流出地和流入地的民主选举情况、参与的主要方式、参加选举的原因以及没有参加选举的原因。在访谈设计中,主要访谈了民政系统中负责基层政权建设的工作人员、村委会干部、部分农民工。对民政系统工作人员以及村委会干部的访谈以半结构化访谈方式进行,涉及的问题主要包括:如何贯彻落实《村组法》关于农民工流入地选举权的规定?如何组织农民工参与选举?规模如何?在选举中出现了什么问题?以及他们主动提供的其他情况。

同时,在咨询专家意见的基础上,选取江苏省LY市DT镇为典型调研点,对镇干部、村委会干部以及当地一民营企业YT中的农民工进行访谈。

三、江苏农民工参与流入地民主选举状况

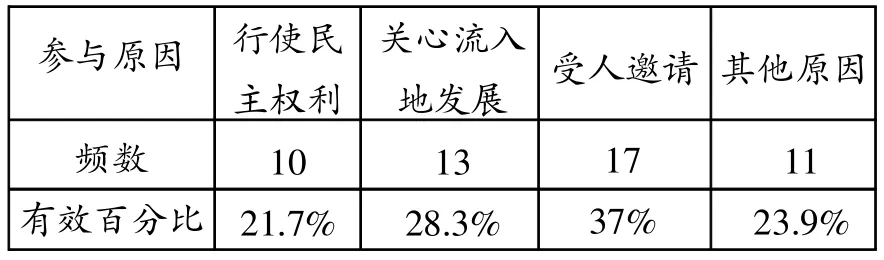

表1:农民工参与流入地民主选举的原因

表2:农民工没有参与流入民主选举的原因

(一)问卷统计结果。

通过对回收的有效问卷进行统计分析发现,只有34人(6.6%)参加了流入地基层民主选举,高达484人(93.4%)没有参加。可见,农民工参与流入地民主选举的比例非常低。

关于参与原因,有21.7%的参与者认为是“行使民主权利”,28.3%的人因为“关心流入地的发展”,37%的参与者表示“受人邀请”,另外还有23.9%的人选择了“其他原因”。详细数据见下表:

对于没有参加流入地民主选举的农民工来说,原因相对集中于“不知道选举的事情”和“没有兴趣”,分别占比42.4%和36.3%。另外,也有18.7%的未参加者认为“参加与否影响不大”,16.4%的人因为“工作太忙”,12%的人因为“选民登记手续麻烦”。特别值得注意的是,有6.9%(33人)的人也许表达过参选的意思,但是“当地不允许参加”。

(二)访谈结果。

在LY市DT镇,随机访谈了YT公司的多名农民工、公司办公室主任、公司经理;菜市场卖菜大妈、集市中的个体工商户;DT村村委会干部5人以及乡镇民政干事、社保工作人员。

乡镇民政干事和社保工作人员告诉我们,由于外来人口数量多、流动性强,根本无法掌握流动人口规模的确切数字。到底有多少农民工参与了面上的基层换届选举,他们也无法拿出准确的数字。类似计划生育、孩子入学、培训、就业信息提供等公共服务,需要工作人员多次提醒催请,农民工才会比较配合。由此可见,在乡镇这个层面上,农民工几乎处于来去自由的散乱状态,乡镇政府无法把他们纳入正常的政治参与轨道。

DT村是镇政府所在地,经济社会发展较好。在DT村的访谈中,我们发现,在最近一次村委会换届选举中,村民会议或村民代表会议没有批准外来农民工参与选举,据村党支部副书记介绍:没有农民工提出申请,他们也没有进行动员。在菜市场和街道上的访谈得知:农民工没有兴趣参与民主选举,也不知道选举的事情。在企业内部的访谈中,我们发现一位农民工党员,参与了当地居委会的换届选举;在乡镇层面的其他政治活动中,他都会作为公司职工代表参与其中。而其他接受访谈的农民工都表示:他们没有参与当地民主选举,他们都不知道选举的事情;即使知道,他们也没有兴趣参加。

综合问卷调查以及访谈的情况,我们可以得出如下结论:在《村组法》保障了农民工流入地民主选举权利以后,农民工政治参与度仍然非常低,政治参与仍以动员型参与为主;绝大多数农民工游离于基层民主政治生活之外。那么,造成这种现象的原因何在?到底是什么因素阻碍了农民工政治参与?

四、利益关联:农民工政治参与的行动逻辑

(一)利益与政治参与行为的逻辑关系。

关于政治参与的影响因素,国内外学术界深入探讨并积累了较为丰富的研究成果。亨廷顿在《难以抉择》一书中,对发展中国家政治参与情况进行比较研究,指出社会经济地位以及组织因素对政治参与的影响,他指出:地位变量通过态度变量而和参与发生联系;在解释政治参与差异的原因时,涉入组织比社会-经济地位可能更重要。[3](p91-93)Arthur H.Miller等人的研究认为,个人或群体所拥有的可利用资源的多少影响政治参与,一般认为,更多的资源促使人们参与更多的政治活动。但是在美国的研究中发现,那些拥有较少资源的群体所具有的作为被剥夺群体的自我意识也会推动更多的政治参与。[4](p494)LisaM.Martinez研究了非传统政治的参与行为及其决定因素,认为,“公民权和经济社会地位也会影响政治参与的可能性,这一点说明这些因素不仅仅会型塑传统政治行为,还会型塑非传统政治参与。”[5](p135)

国内学者也对这个问题进行了较为深入的研究。邓秀华通过在广州的实地调查,认为二元户籍制度的制度性障碍、组织化程度低、参与技能弱、利益表达渠道不畅等因素是导致新生代农民工“政治边缘人”以及“政治性贫困”的主要原因。[6]陈旭峰等人通过Logistic回归模型分析验证了亨廷顿对发展中国家农民政治参与的结论:社会经济地位差异是农民工在流入地政治参与行为差异的最重要原因。[7]付建军在结构制度因素之外独辟蹊径,认为农民工政治效能感是影响其政治参与行为的主要因素,并解释了此种情况下村民自治“内卷化”问题。[8]

国内外学者的上述研究结论在本次调研中都得到了一定程度的验证。但是,我们发现,在上述影响因素之外,“利益”是影响农民工政治参与行为的更深层次动因。马克思主义政治参与观认为,人们之所以参与政治,是建立在现实的物质利益基础之上,而不是出自“本能”、“理性”、“理智”这些虚无缥缈的精神原因。“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关”,“政治权力不过是用来实现经济利益的手段”。[9](p151)这是一条朴实而永恒的真理。拉斯韦尔也曾指出:“各种政治运动的生命来自倾注在公众目的上的私人感情。”这种利益与人们越贴近,人们对它的追求就越迫切,由它所引起的参与动机就越强烈;反之也是如此。[10](p189)这些都说明:利益是人们行为发生的根本动机。利益不仅包括物质性利益,还包括诸如权力、声望、社会地位、影响力等价值性利益。[11]一些人是在物质利益的驱动下参与政治活动,也有一些人是为了追求并实现诸如平等、公平、民主、认同等价值性利益而参与政治活动。

具体到农民工来说,与当地的利益关联是其政治参与的行为动因。这种行动逻辑沿着如下路径展开:流入地居民对集体资产及福利保障的垄断性占有形成利益壁垒,这种利益壁垒弱化了农民工与流入地的利益关联,造成农民工与流入地之间利益疏离状态,农民工对当地民主政治生活缺乏热情,参与度低。

(二)苏南乡村的利益壁垒及其造成的利益疏离。

利益壁垒是利益关联程度的重要影响因素,而利益疏离是利益关联程度的现实表现,所以,利益壁垒在一定程度上造成了利益疏离的状态。所谓利益壁垒,是指通过设置一些标准,把某些人排除在利益享有之外。所谓利益疏离,是人与某个特定指向或事物之间松散稀薄的利益联结状态。根据前文对利益的分类,利益壁垒分为物质性利益壁垒和价值性利益壁垒;利益疏离则分为物质性利益疏离和价值性利益疏离。

1.物质性利益壁垒与物质性利益疏离。

所谓物质性利益壁垒,是指通过一些制度规定设置物质利益分享的标准,从而达到把某些人排除在外的目的。

对于苏南乡村来说,因为具有较好的集体经济基础,除了拥有一般乡村具有的物质利益以外,还有其他的集体分红等,所以物质利益较为丰富,主要包括:集体土地承包权和经营权、宅基地使用权、集体资产收益分红、村级福利保障、企业或其他社会组织以及个人的捐助等。目前,各地乡村形成了对上述物质利益的垄断性占有。而且,物质利益越多的乡村,垄断性占有越明显,对外来人口的排斥也越强烈,所形成的物质性利益壁垒亦越坚固。在苏南乡村,目前主要通过户籍制度来设置上述物质利益分享的标准:拥有本村常住户口的村民,无论是否居住在本村,都可以“依法”享有;而对于没有本村常住户口的外来人员,无论在村中居住多久,都无法享有。近些年来在发达地区农村出现的“外嫁女”不愿迁出户口、不愿放弃娘家村中的物质利益,而同时夫家村中也不允许她们迁入户口来分一杯羹。这就是物质性利益壁垒的又一表现。“外嫁女”尚且如此,遑论外来农民工?

上述物质性利益壁垒的存在,使得农民工与流入地乡村的利益关联无法建立,处于一种物质性利益疏离的状态。具体表现为外来农民工不享有流入地村集体土地承包权、宅基地所有权、村集体资产分红以及福利保障。

在我们调研的LY市出产一种特色蔬菜水芹,销量非常大。这些水芹几乎都是由安徽的农民来到LY市镇的农村,租下当地农民的土地种植水芹,有的安徽农民在当地已经租种了10年以上,但是这些外来农民并不享有当地集体土地承包权,只能从LY当地农民那里租下“承包权”进行种植。

在DT镇DT村,村集体经济较为发达,拥有一村办企业、可供出租的40多间门面房以及上百亩鱼塘,每年村集体仅从这三项可获得近千万元收入。村中依靠这些收入,为本村居民提供了较好的社会福利与保障。在与村妇女主任狄某的交流中,我们看到了本村村民与农民工的福利保障差异:

访谈人:村里为村民提供什么样的福利?

狄某:提供的福利保障还真不少,比如年终分红,按人口数来的,以户为单位分。农村居民基本养老保险和农村合作医疗个人缴纳的那部分不需要村民自己缴纳,由我们村里统一交。另外,我们还给本村老年人都上了意外保险,每个人缴纳50元,在一年中发生意外,可以领取1万元的保险金。有哪家孩子考上大学,我们会从“大学生奖学金基金”中拿出几千块钱的奖励。村中一事一议该由村民出的钱,也基本不需要他们出,都由企业老板赞助或村里一起出了。

访谈人:居住在村里的外来农民工能够享受到这些福利保障吗?

狄某:享受不到,他们又不是我们村的,他们只是来打工的,住在这里。

2.价值性利益壁垒和价值性利益疏离。

(1)价值性利益壁垒。

价值性利益壁垒是在物质性利益壁垒基础上形成的一种心理状态,这种心理状态对诸如平等、自由、民主和认同等价值理念产生垄断性解释或者偏好,从而在价值层面上达到排斥的目的。价值性利益壁垒有时也会转化为物质性利益壁垒。相应地,价值性利益疏离则指被排斥者并不积极争夺平等、自由、民主和认同等价值理念的解释权、反应淡漠的一种精神状态。

价值性利益壁垒在村原住民的言谈举止间表现出来。比如对于平等的理解,本村居民不认为外来农民工应该拥有跟他们一样的“平等的权利”,比如平等分享村级集体资产及其收益的权利。关于民主的理解,本村居民也不认为外来农民工应该享有跟他们一样的参与“民主选举”的权利。诸如“平等”、“民主”这样的价值性利益只有他们本村人才能够享有。在作出这种偏好性解释与理解的时候,其实他们心里已经有了一定的群体成员“认同”,“平等”和“民主”等价值利益都是针对他们所认同的“自己人”而言。

价值性利益壁垒可以转化为物质性利益壁垒。在调研中我们发现,为了吸引并留住优秀农民工,当地企业或乡镇政府会主动出台一些户口迁入的优惠政策,把外来农民工户口迁入流入地。户口迁入的外来农民工看似跨越了物质性利益壁垒,其实,由于当地村民并没有从心理上真正认同和接受他们成为“自己人”,这些户口迁入的农民工实际上并不分享上述集体资产或福利,他们的户口仅仅是一种“空挂户”。

在对DT村妇女主任狄某的访谈中呈现了这种现象:

访谈人:我们发现有很多外来农民工在我们村已经居住十几二十来年了,他们也买了我们当地的民房,对于这样的农民工能享受吗?

狄某:就是这样也不能享受。买了房也不属于我们村的。那些即使把户口迁过来的,也不能享受。我们当地有很多企业,为了留住技术好的农民工,企业出面,把他们的户口迁来,成为“挂靠户口”,那他们也只是“挂靠”,不能分土地,也不能享受村里的分红。

价值性利益壁垒在村庄内部成为区分“内局群体”和“外局群体”的边界。所谓“内局群体”,是居于主导地位、把持文化表达的群体;而“外局群体”是处于边缘、接受并巩固文化表达所体现出来的权力关系的群体。[12](p225)买房或已经迁入户口的农民工在当地就属于“外局群体”,他们处于边缘地位,在村务管理中没有发言权,即使他们形成了对流入地村庄或居民的认同,当地村民也不承认他们的“内局人”身份,也不允许他们参与集体利益分享。

(2)价值性利益疏离。

在苏南农村由于价值性利益壁垒的存在,当地村民垄断了价值性利益。而外来农民工则表现出了明显的价值性利益疏离:在村庄内部关于民主、平等等价值理念并不拥有发言权,亦不奢望在流入地得到平等、公平对待以及增加对流入地的认同,在现实中表现出一种弱者的“沉默”、“冷漠”与“不抗争”。

来自贵州的吴姐就是一种典型代表。吴姐来到溧阳16年,5年前花了15万元买了村中一户人家的两层楼房,双方私下签订了房屋转让协议,但是没有公证。当地有很多传言,吴姐所住的村庄面临土地征用和集体搬迁。这种私下转让村民住宅的情况在苏南农村不在少数。在国家没有明确法律规定的情况下,如何认定和保障众多“吴姐们”的利益?而现实中“吴姐们”自身没有动力也没有能力去争取平等公平的权益。谈及这一问题,吴姐双眼茫然,当拆迁真正开始之时,不知道这样的利益纠葛如何化解。

价值性利益疏离还集中表现在外来农民工对流入地的心理认同上。许多农民工在流入地已经工作了多年,但是他们对当地仍然没有强烈的认同感。流入地村庄对于农民工来说,依然是一个熟悉的谋生的暂居地,而不是“故乡”,更不是“家”。

吴姐的侄女小张十年前由吴姐带到当地打工,成为新生代农民工的一员。她和老公两个人的心愿就是“赚钱回去,租套房,七八十平米,自己做点小生意”。这对年轻夫妇并没有像其他新生代农民工那样,他们依然对家乡怀有更高程度的认同,并努力工作,准备“返乡创业”。

农民工党员魏师傅,已经在当地买房定居多年,也完全有条件把户口迁入,但是他们依然对老家充满了强烈的认同:

访谈人:您看两个女儿都嫁在这边了,儿子也买了商品房,您打算把户口迁来吗?

魏师傅:打算全家都迁过来的,还没着手,我们都在上班,反正也不着急。

访谈人:您全家都在这里了,那还经常回老家吗?

魏师傅:有事情就回去,反正比较近。每年春节我们都回去过,家里人多,我父母,还有我兄弟他们。我们村几乎都是姓魏的,只有几家杂姓。亲戚多,回去过年热闹。

对于像魏师傅这样的农民工来说,他“不着急”的背后,其实是对家乡难以割舍的情感,也是与流入地价值性利益疏离的深刻展现。

(三)利益壁垒和利益疏离成为农民工流入地政治参与的障碍。

物质性利益壁垒和价值性利益壁垒,就像两道虚实相间的高墙,阻碍了外来农民工与流入地村庄的物质联系和情感联系而处于一种利益疏离的状态。这就从客观和主观两个相互作用的层面阻碍外来农民工参与流入地政治生活。

1.来自流入地的客观阻力。

村庄原住民对村集体资产和福利的垄断性占有所形成的利益壁垒成为农民工参与流入地政治生活的外在阻力。他们为了维护这种垄断地位,本身并不情愿外来农民工参与从而改变村庄权力格局,继而改变村庄物质利益的分配格局。

在对苏州和无锡基层民政干部的访谈中,他们一语中的:当一个村庄中外来人口数超过本村常住人口数的时候,如果把他们全部纳入选举,就可能出现外来人口当选村主要干部情况。那么在村集体资产分配以及其他村务决策中,外来人口就有可能分享这些利益并主导村庄的发展。这是当地村民绝对不允许发生的事情。

在问卷中,我们发现也有部分农民工表达了参与民主选举的意愿,但是“当地不允许参加”。在DT 镇DT村,对村委会副主任访谈中,当笔者问及是否主动邀请居住本村的外来农民工参与换届选举的时候,该副主任非常直接地回答:没有邀请。甚至他们在选举前都没有把2010年最新修订的《村组法》精神向外来农民工宣传,也没有进行深入动员。个中原因,宏观上说是对中央政策落实不到位;从微观上说,是对村集体利益的“维护”。

在前文对狄某的访谈中我们可知,外来农民工在当地人眼中仅仅是“过客”或“租客”,“他们又不是我们村的,他们只是来打工的,住在这里”。这说明当地村干部或村民并没有把外来农民工看作“自己人”,既然不是我们自己人,则对我们自己的事务没有发言权,也没有权利参与基层民主政治生活。所以,在价值层面上形成对外来农民工政治参与的深层次阻碍。

基于这样的考量,流入地自治组织没有动力主动邀请外来农民工参与民主选举;更没有意愿让农民工深度参与乡村基层事务,比如民主管理、民主决策以及民主监督。

2.农民工主观参与动力不足。

苏南农村的“原住民”不愿意外来农民工改变本村既成的决策权力结构和利益格局,这造成外来农民工政治参与的外在障碍之一。从外来农民工自身而言,在现有政治社会化水平之下,他们与苏南农村的利益疏离也使得他们主观参与动力不足。有学者研究认为,农民工回乡参选度低是因为农民工与村庄利益关联发生了疏离,保障农民工选举权不在于通过技术创新吸引农民工回乡参选,而在于通过制度创新,满足农民工新的参选需求,将农民工纳入到居住地或工作地的民主政治生活中来。[13]但是,我们的调查发现,比较而言,从一定程度上说,农民工与流入地农村基层组织的利益关联程度还没有与其家乡的利益关联程度强。淤淤农民工对家乡的政治参与度虽然受到成本、路程远等因素的制约,但是相比较而言,他们原先享有的农村“三权”以及涉及集体资产处置时的利益分配、“一事一议”等还是让他们对家乡的政治生活更加关注。即使他们不能亲自参与,但也可以通过委托亲友或现代通讯方式完成对家乡的政治参与。农民工与流入地之间存在着事实上的利益疏离,农民工政治参与的主观动力不足。

在访谈中,吴姐的侄女表示:他们“在村里住了好几年,跟周围的邻居很熟悉”,“村里事情什么都不参与,也没有人告知”。在对吴姐的访谈中,我们发现了同样的情况:

访谈人:那您对这边村里的人和事熟悉吗?认识村干部吗?

吴姐:我跟周围邻居还比较熟,见面也会打招呼,休息的时候也偶尔跟他们一起打打牌。我那口子就不行了,休息的时候就把自己关在楼上看电视,从来不跟邻居来往。这边村里的事我们也不清楚,偶尔听邻居会说,但是跟我们也没有太大关系。村干部我们也不认识,要认识不早想法子迁户口了?

访谈人:那去年底这边村子进行换届选举,您知道吗?

吴姐:我知道,是听邻居说的,他们又没有人通知我们。再说,即使通知我们,我们也不想参加,我们也不想搅和村里的事情。

特别是当吴姐说到“我们也不想搅和村里的事情”,那个神情与语气似乎在说一件跟自己毫无关系的事情。无论在街道上、菜市场还是工厂,愿意接受访谈的农民工几乎都像吴姐和她老公一样,“不想搅和村里的事情”,“不知道,也不关心”,“选举跟我有什么关系?”

但是,一旦有密切的利益关联,农民工的政治参与度就会提升。这种利益关联不是建立在农民工与流入村基层组织之间,而是建立在农民工与打工单位之间。农民工进入流入地的厂矿企业工作,这些企业为农民工提供了最重要的工资收入。我们在DT镇YT公司访谈时发现,农民工对公司事务参与度非常高。乡镇选举有时候也是通过企业对外来农民工进行动员和组织。在访谈中,我们发现魏师傅就是积极的政治参与者。

访谈人:魏师傅,您在埭头这里参加过选举活动吗?

魏师傅:参加过,有好几次呢。比如埭头镇选人大代表的时候,我就作为企业党员代表跟着刘总、王主任还有我们一个车间主任一起去选了。一般镇里的选举活动我们企业都会去参加,但是如果选副镇长、镇长之类的我们就没有参加。

访谈人:那在最近一次的村民(居民)换届选举中您参加了吗?

魏师傅:我没有,我们一般都跟着公司走的。选票是发到公司里的。镇里很重视企业老板,大家相互给面子。镇里就会把候选人的一些资料发到公司,我们就会组织劳模、管理岗的人去参加选举。

魏师傅是我们访谈中为数不多的党员之一,他是一个积极参与政治生活的代表。从农民工对企业事务参与情况来看,我们可以得知:一旦利益关联建立起来,农民工的政治参与度就会提升;在组织的积极动员下,农民工的参与度也会有所提升。农民工对流入地村庄参与度低,在利益疏离之外,可能跟村庄动员不足有一定关系。

五、促进农民工流入地政治参与的思考

《村组法》修改以后,从国家正式法律层面赋予了农民工在流入地村庄的民主选举权利,然而现实中并没有促进农民工政治参与度的提升。通过教育与培训提高农民工文化程度与综合素质,促进农民工政治社会化,增强农民工政治效能感等措施是非常必要的。根据前文分析,从利益视角来看,本文认为重点还在于破除利益壁垒,建立农民工与流入地利益关联,促进政治参与。具体来说,可以从如下几个方面着手:

(一)深化户籍制度改革,建立并完善落户积分制。

2014年7月国务院25号文《关于进一步推进户籍制度改革的意见》规定,全面放开建制镇和小城市落户限制;但《意见》中并没有提及建制镇以下的村落户问题。个中原因在于当下发达地区农村的利益壁垒如何破除还毫无思路。而外来农民工有的在当地已经居住20年以上,有的还购买了当地民房,如何保障他们的权益、促进他们融入当地政治生活,建立稳定的利益关联,需要从国家和基层政府两个层面各出台相应政策以支持。从国家层面说,需要进一步深化户籍制度改革,从顶层设计层面允许他们在符合一定条件的情况下落户流入地农村,成为村集体经济组织正式成员。从基层政府来说,在国家顶层设计基础上,应该因地制宜地建立并完善积分落户制度,为合法落户提供可衡量的指标体系并赋予相应的权重,包括学历、技术水平、稳定的职业以及住所、居住年限、社会保险个人缴纳情况、对当地经济社会发展的贡献等等。通过顶层设计和实施积分落户制度,在当地承载能力范围内引导外来农民工有序落户。

(二)建立集体经济组织成员资格认定制度。

在我国现阶段,国家从法律上明确并保障了农民进城以后的“三权”,不允许以放弃“三权”作为进城落户的条件。在25号文中建议各地要结合实际,对于农民有偿退出“三权”问题进行试点。这其实重在保障农民工在流出地的“三权”。而农民工在流入地“三权”确认与保护目前还没有进入政策视野。因为就目前我国农村的情况来看,流入地的经济社会发展状况一般好于流出地。相对于流出地来说,流入地“三权”确认和保护更加复杂,原村民退出也更加困难。无论对于流出地还是流入地,都要加紧建立集体经济组织成员资格认定制度。发达地区农村往往是农民工的流入地,对于这些地区来说,可以结合上述积分落户制度的指标体系,确立外来农民工落户当地并成为集体经济组织成员的条件与标准,助其与流入地建立稳定的利益关联。而对于全国的农村,亦可以参考积分落户的指标体系,根据村民离开的年限、对原住村经济社会贡献等确定是否还要保留其集体成员资格,若不保留,则以什么样的形式、以怎样的补偿力度促使其退出集体经济组织。集体经济组织成员资格认定制度是彻底打破不合理利益关联、打破“出身论”的深度变革。这必将打破现有利益壁垒,在利益驱动下促进农民工政治参与。

(三)建立农村产权流转交易市场。

在上述集体经济组织成员资格认定后,对流入地和流出地,特别是发达地区农村的“三权”进行确认。在确权基础上,需要建立农村产权流转交易市场。明确产权交易主体、产权流转内容以及价格、利益分配原则、权益种类以及内容。产权交易市场的建立以及相关权属内容的明确,让农村产权流转具有场所以及可操作性,确保产权流转从理论走向现实。这对于城市化进程中,有效盘活农村集体资产、保障农民利益、推动城镇化进程具有重大意义。就本文所讨论问题而言,发达地区农村的外来农民工,在落户以及集体经济组织成员认定基础上,通过产权交易,与流入地的利益关联才能真正建立,才能为保障他们的经济政治利益提供现实基础。

(四)对外来农民工实行有限保障并进行政治动员。

上述三个方面的制度变革不是一蹴而就的,需要国家顶层设计,也需要各地试点和推广。这可能需要一段相当长的时间。在此过程中,可以采取三个递进式措施,增强农民工与流入地的利益关联以及认同感。第一步,为外来农民工提供无差别的社会公共服务。这一步目前在全国层面上已经基本实现,特别是对于苏南地区,无差别社会公共服务实行得相当好。比如苏州就明确提出“一体化服务,差别化保障”的口号。第二步,参考上述指标体系,为外来农民工提供有限保障,并逐步过渡到无差别保障。比如,为村集体经济组织服务满一定年限的,可以享有分红、子女助学金以及老年保险等权益。第三步,以集体企业、私营企业或者行业协会等组织为媒介,联合基层自治的宣传和组织,动员长期工作并定居此地的农民工参与基层民主政治生活。亨廷顿曾对动员参与的积极意义给予了肯定,认为这种方式“到后来会逐渐地内化为自动的行为”,动员参与会产生与自动参与相似的影响。[3](p10)

小结

农民工在流入地的政治参与问题,不是一个单一的民主意识问题,也不是一个简单的赋权问题。农民工政治参与的行动逻辑在于利益问题。上述解决措施需要一个前提,即无论是否以及能否切断户口与利益的联系,都要对所有人一视同仁,不能在切断外来农民工在流入地户口与利益关联的同时还保留这些地区外出者与当地的利益关联,这就造成了事实上的不公正。在改革进入深水区以后,我们不得不直面上述深层次的利益问题。这些利益的有效协调,才能从根本上促进农民工流入地政治参与水平和深度提升。有了利益关联的建立,农民工才会在“诉愿”中走向深度政治参与,而不轻易选择“出走”。[3](p55)

参考文献:

[1]王水现.农民工流动背景下的村民自治困境和出路[D].苏州大学硕士论文,2010.

[2]国家统计局.中国2010年人口普查资料[EB/ OL].http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch. htm

[3][美]塞缪尔·亨廷顿,琼·纳尔逊.难以抉择——发展中国家的政治参与[M].北京:华夏出版社,1989.

[4]Arthur H.Miller, Patricia Gurin,Gerald Gurin, Oksana Malanchuk. Group Consciousness and Politi- cal Participatio [J].American Journal of Political Sci- ence, Vol.25,Number3,1981,pp.494.

[5]Lisa M.Martinez.Yes We Can:Latino Participa- tion in Unconventional Politics [J].Social Forces, Vol. 84,Number 1,2005.

[6]邓秀华.“新生代”农民工政治参与问题研究[J].华南师范大学学报(社会科学版),2010,(1).

[7]陈旭峰,田志锋,钱民辉.徘徊在融入与隔离之间——农民工在流入地政治参与差异的影响因素研究[J].北京科技大学学报(社会科学版),2010,(4).

[8]付建军.农民工政治效能感的现状和后果:基于实证的比较研究[J].甘肃行政学院学报,2013,(1).

[9]徐勇.中国农村村民自治[M].武汉:华中师范大学出版社,1997.

[10]陶东明,陈明明.当代中国政治参与[M].杭州:浙江人民出版社,1998.

[11]陈水生.动机、资源与策略:政策过程中利益集团的行动逻辑[J].南京社会科学,2012,(5).

[12]杨善华.当代西方社会学理论[M].北京:北京大学出版社,1999.

[13]徐增阳.谁来保障亿万农民工的选举权——村委会选举中农民工参与的调查与思考[J].中共宁波市委党校学报,2003,(6).

责任编辑张晓予

基金项目:江苏省社科基金规划项目“江苏农民工职业风险协同治理模式研究”(15ZZC001);江苏高校哲学社会科学基金项目“城市农民工群体抗风险能力与风险管理机制研究”(2013SJD630091);南京农业大学中央高校基本科研业务费资助项目“农民工职业风险协同治理研究”(SK2015032)。

作者简介:葛笑如(1979—),女,政治学博士,公共管理博士后,南京农业大学政治学院副教授,硕士生导师。

中图分类号:D6

文献标识码:A

文章编号:1003-8477(2015)12-0028-08