古村落的历史文化景观廊道构建研究——以西藏尼木县吞达村为例

2015-03-14StudyonHistoricalandCulturalLandscapeCorridorConstructinginAncientVillagesCaseAnalysisofTundaVillageinNyemoCountyTibet

Study on Historical and Cultural Landscape Corridor Constructing in Ancient Villages — A Case Analysis of Tunda Village in Nyemo County, Tibet

介潇寒 张 昊 JIE Xiaohan, ZHANG Hao

古村落的历史文化景观廊道构建研究——以西藏尼木县吞达村为例

Study on Historical and Cultural Landscape Corridor Constructing in Ancient Villages — A Case Analysis of Tunda Village in Nyemo County, Tibet

介潇寒 张 昊 JIE Xiaohan, ZHANG Hao

摘 要研究从古村落历史文化景观保护与发展出发,引入历史文化景观廊道的概念,提出古村落历史文化景观廊道的构建原则以及景观生态和文化遗存视角的构建方法,从整体空间布局、文化遗存保护、自然景观规划、旅游线路设计和重点景区打造五个方面对西藏尼木县吞达村的历史文化景观廊道构建进行了实践探索,把古村落现存的历史遗存碎片转变成为包容性的连续廊道,为古村落文化景观的保护与发展策略的研究提供借鉴。

关键词历史文化景观廊道;古村落;吞达村;乡村发展

介潇寒: 中国城市规划设计研究院,城市规划师,258158607@qq.com

张 昊: 中国城市规划设计研究院,高级城市规划师

Abstract:The study starts on the protection and development of ancient villages’ historical landscape. While introducing the concept of “historical and cultural landscape corridor”, the study proposes both the principles of building historical and cultural landscape corridor, and the methods of establishing the perspective of both ecological landscape and cultural heritages. Practicing and exploring on all five aspects including spatial layouts, heritage protection, natural landscape planning, tourism routes arrangements and major area design, the existing heritage fragments in Tunda Village are re-organized as an inclusive and coherent corridor, therefore providing references for the strategy of protection and development of ancient village cultural landscape.

Keywords:Historical and Cultural Landscape Corridor; Ancient Village; Tunda Village; Village Development

0 引 言

古村落文化景观是农耕文明与自然环境共同塑造的人类历史记忆,具有区域地方特性,是区域社会发展历史的积淀,国内外许多学者提出应以“村落文化景观”保护代替原古村落文化保护的概念。文化景观作为世界遗产的重要类型,因其“自然与人类的共同作品”的特点,折射出人类和自然之间的内在联系,为古村落保护提供了新思路和新内涵。按照世界遗产委员会的解释,文化景观类型遗产体现了“人类与自然环境互动的情况”,包括了“能持续使用土地的特殊手段”[1],这就是指以农业经济为基础、以村落为中心的遗产类型——村落文化景观。古村落历史文化景观保护的概念比古村落文化保护的概念更为丰富,强调人与自然共同作用的结果,是人类历史记忆的体现,展现了人类与自然和谐相处的生活方式[2](图1)。

随着古村落保护逐渐成为热点,古村落历史文化景观保护的问题也开始显现,针对古村落保护的思路也开始发生转变,从以往片面强调单体村落建筑的保存向关注村落整体历史环境保护方向发展;从强调村落的年代和历史价值向关注村落生活空间的永续利用和特色维持方向发展;从单纯保护村落过去的历史向促进村落未来和谐共生的方向发展[3]。国内许多研究提出了注重真实性、完整性和可持续性的保护原则,但这些原则如何在古村落的保护和发展规划中得到具体体现仍处于实践探索阶段,本研究尝试通过历史文化景观廊道构建的方式来实现对古村落历史文化景观的保护与发展。

图1 文化景观、村落文化景观与古村落文化保护概念的关系Fig.1 the relationship between the concept of cultural landscape, village cultural landscape and protection of ancient village culture

1 研究背景与现状

1.1 吞达村历史文化景观资源梳理

1.1.1 村庄概况

吞达村位于拉萨市尼木县吞巴乡,是藏文创始人吞弥·桑布扎的故乡,具有1300多年的历史。村庄地处西藏自治区两个重点城市拉萨与日喀则之间,通过藏南“黄金旅游线”——中尼公路与这两个城市相连,具备独特的资源环境优势与交通区位优势(图2)。

图2 吞达村地形地貌图Fig.2 topographical and geomorphologic map of Tunda Village

村庄所在的尼木森林公园是国家级森林公园,公园的自然景观具有鲜明的地域性。村庄小气候条件适宜,主要生产青稞、小麦、豌豆、油菜等。这里手工制作的藏香享誉区内外,村里家家户户都有藏香作坊。

1.1.2 历史文化景观资源评价

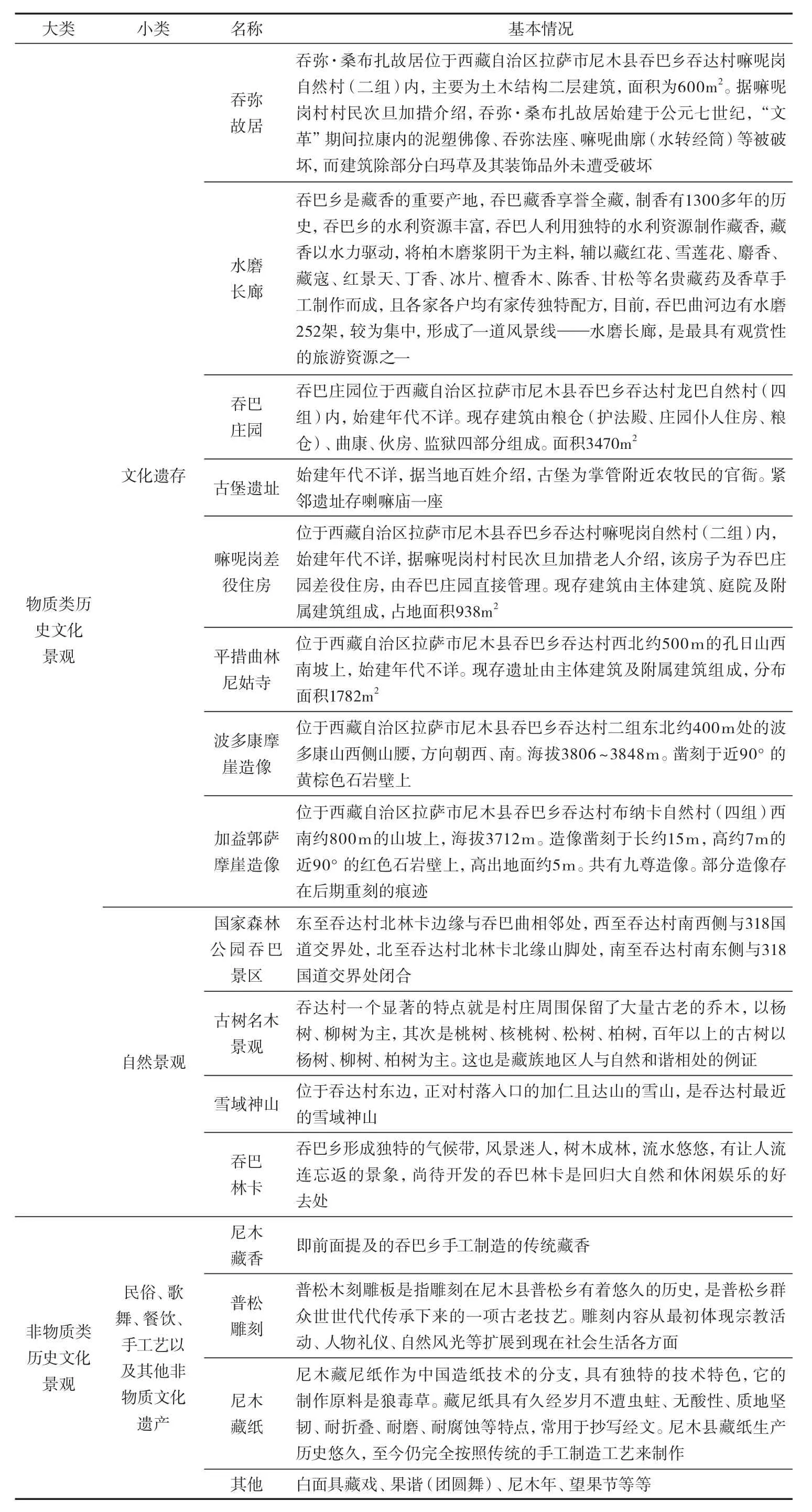

乡村文化景观可以大体分为物质和非物质2个大类[4],其中物质类文化景观包括了传统聚落景观和自然景观(表1)(图3)。

表1 吞达村历史文化景观资源汇总Tab.1 summary of historical and cultural landscape resources

图3 历史文化景观资源分布图Fig.3 distribution map of historical and cultural landscape resources

(1)村庄整体形态——依水为脉,狭长带状分布

吞达村依吞巴河而建,沿河流溪水走向呈带状分布。历史上通过对自然水系的人工分流,将吞巴河改造为贯通串联整个村落的脉络,村落围绕水系组织空间,哪里有流水,哪里就有水磨农田与建筑。吞达村民居院落相对独立,整个村落散布在近5km的狭长河谷,联系较为松散。

(2)传统建筑特色鲜明,历史文化遗存价值较高,但缺乏保护

吞达村的居民全为藏族,其建筑风格也凸显出浓郁的藏族民居特色,有着十分独特和优美的形式与风格,与雪域高原壮丽的自然景观浑然一体,形成了自己独有和鲜明的基本特点。

村庄的文化遗存主要是以建筑及建造物为载体,沿吞巴河分散布置,与宗教文化有密切的关系。其中文化价值最高的吞弥·桑布扎故居(图4)于2007年5月22日被确定为自治区级文物保护单位,其他文化价值较高的还有吞巴庄园、寺庙、古堡遗址以及非物质文化价值较高的藏香生产工艺的载体水磨长廊。

图4 吞弥桑布扎故居Fig.4 the former residence of TunmiSangbuzha

(3)重要生态地带,自然环境良好

村庄位于吞巴河汇入雅江形成的冲击扇,整体呈带状分布,属西藏高原特有的山地—河谷地理系统,自上而下依次为:高山基岩或者松散碎屑残坡积物;洪冲积扇,中部是人工林(防护林),下部是农田、村落所在;湿地;河谷底部。其生态效益和社会效益十分重大。

吞达村所在的尼木森林公园(图5)吞巴景区分布着不少古杨林,密集分布于吞弥桑布扎故居上部、吞巴河两岸。

图5 尼木森林公园吞巴景区(吞巴村范围)现状照片Fig.5 photo of Tunba Scenic Area in Nyemo Forested Park

(4)藏香工艺,特色民俗历史悠久

吞达村不仅是藏文之父吞弥·桑布扎的故乡,是西藏自治区少有的千年古村落之一,具有历史悠久的民俗、歌舞、餐饮、手工艺等非物质文化遗产,这里还是享誉全藏的藏香重要产地,家家户户都有藏香作坊(图6)。

图6 藏香生产水磨长廊Fig.6 the Shuimo Long Corridor where Tibetan incense are produced

1.2 现状问题

随着国家的西部大开发,西藏旅游快速发展,藏族宗教文化得以广泛传播,吞达村因其便利的区域位置、独特的资源特色也迎来了较好的发展机遇。虽然吞达村至今仍保留了较多的历史文化资源遗存,但历史文化资源孤立分散,传统风貌特色不够突出,村庄的历史文化景观要素价值体现薄弱,村庄功能和历史文化景观要素脱节。

一方面,古村落保护框架尚未建立。由于过去村庄发展较慢,无需大量建设,整体格局未受到破坏,随着其交通区位与动力机制的改变,村庄面临发展建设与特色保护的矛盾,因此,制定有效的保护框架,加强村庄特色保护、延续村庄文脉,是村庄可持续发展的首要工作。另一方面,村庄的历史文化旅游资源利用仍不够充分。由于多种原因,吞达村丰富的旅游资源一直没有得到有效的开发利用。道路和停车场的修建使吞达旅游村具备了简单的旅游接待能力。目前旅游区已开发景点一处,即吞弥故居,但并未正式对外开放。总体而言,吞达村的旅游开发还处于初级阶段,与其发展的要求不相适应。因而,如何在保护遗产资源传承文脉肌理的同时实现可持续发展是村庄亟待解决的问题。

2 历史文化景观廊道的构建的方法与原则

2.1 概念引入

“廊道”(corridor)的概念来自于景观生态学,是指不同于周围景观基质的线状或带状景观要素[5-6],包括生态廊道、绿色廊道[7]等。近年来,廊道概念也被引入历史文化保护领域,用于线性分布遗产的保护,被定义为“拥有特殊文化资源集合的线性景观,通常带有明显的经济中心、蓬勃发展的旅游、老建筑的适应性再利用、娱乐及环境改善”[8]。

在城乡规划的研究和实践中,通常需要对特定地段的自然景观保护、物质遗存保护、历史文化传承等进行多方位研究,从而需求一种集保护、传承、创新于一体的生态文化综合规划策略。丁思思提出城市历史文化景观网络的概念[9],指出其为斑块(历史街区)和廊道(城市道路,水系等)形成的空间分布格局,崔翀等首次提出历史文化景观廊道的概念[10],从景观生态基质、斑块、廊道网络的角度,形成构建集保护和展示多重功能于一体的历史文化景观廊道的综合策略。本文将生态廊道和遗产廊道的概念相结合,进一步提出历史文化景观廊道的概念——即兼顾景观生态学和遗产保护视角,整合自然环境生态元素,对历史文化遗存资源进行辨识、分类保护和再利用,更强调自然景观环境与物质和非物质人文历史遗存的互相融合,是一种多元化的历史文化景观廊道构筑方式,体现人与自然的和谐共生。

2.2 构建方法

以西藏尼木县吞达村为研究对象,将历史文化景观廊道概念引入古村落的保护与发展规划。结合景观生态学视角和文化遗存视角,整合分散破碎的历史文化遗存,与当地具有地域特色和历史价值的自然景观融合,在保持当地居民原有生活方式和民族风俗的前提下,形成富有鲜明历史文化特色的连续性景观体验。

2.2.1 景观生态视角

从景观生态学的角度出发,对吞达村的自然生态环境和景观类型进行研究评价。注重河流、自然植被、农业种植等景观要素在生态环境中的重要性,保持生态系统平衡;尊重和保护原始场地,对当地特色自然历史予以延伸和完善,体现区域独特历史氛围;同时注重人类活动与自然环境之间的密切关系,深入理解景观环境与历史文化的相互适应和影响,探讨自然环境和人文遗产相结合的保护和发展模式。

2.2.2 文化遗存视角

辨识和评价场地内历史文化遗存的历史价值和现状质量,对现存资源进行提升整合,对已消失的有价值的历史资源进行选择性再现,通过景观环境串联散落的文化遗存资源,形成完整的文化遗存廊道,并结合非物质文化资源如民间工艺与民俗节庆活动等,充分营造具有地域文化特色的场所感,构建具有景观连续性和历史叙事体验的文化路径。

2.3 廊道构建的原则

构建历史文化景观廊道的目的在于保护当地特色历史文化遗存,保持特色生态环境,在改善当地居民生活质量的同时,提升本地居民和外来游客的人文体验,从而实现特色文化的展示和延续,促进本地经济的发展。

在历史文化景观廊道构建的过程中,应注意以下原则。

2.3.1 自然修复与人文保护相结合

作为复合型规划策略,应该兼顾自然环境的修复整治和历史文化遗存的保护重建。通过当地特色植被烘托历史氛围,进一步提升保护建筑的历史文化内涵;通过重点历史遗存以点带面的方式,构建特色人文景观区域。

2.3.2 历史保护与创新发展相结合

在充分保护历史文化遗存的前提下,进一步发挥历史资源的文化价值、艺术价值、民族价值,探索适合当地的创新发展模式,弘扬文化价值的同时推动旅游业的发展。

2.3.3 居民生活与旅游发展相结合

整合和完善当地基础设施和旅游接待设施,使当地居民从规划整治中直接受益,提高生活环境质量和经济水平;旅游发展结合特色民俗和当地生活方式,充分发掘地方特色,体现历史文化的延续性,从而实现特色化持续性发展。

3 构建文化景观廊道的实践研究

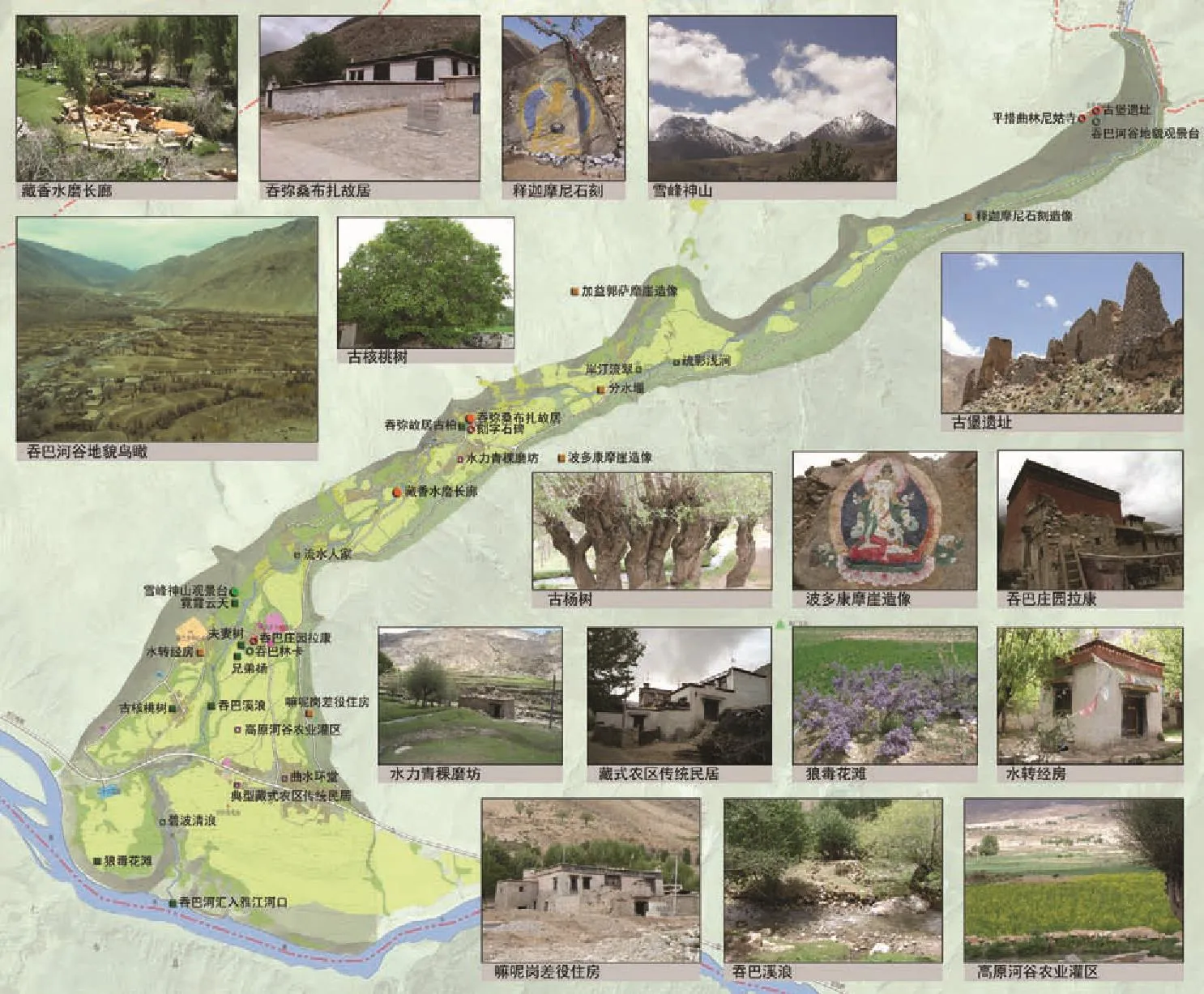

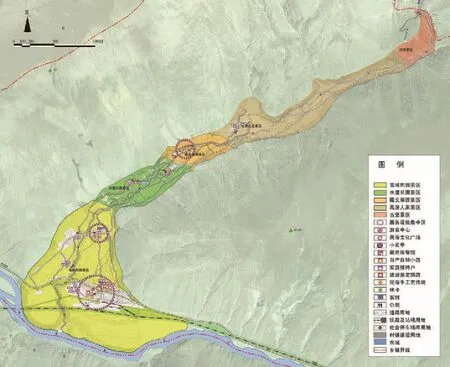

3.1 整体空间布局

综合分析吞达村村庄日常生活功能、历史文化遗存保护、自然景观环境修复、旅游发展等各层面需求,对各类资源进行梳理整合。在带状空间中分区块明确重点规划措施,从而进行不同程度的保护和建设,形成可持续发展的历史文化景观廊道,形成“点,线,面”相结合的廊道结构——一条主廊道上分布五个特色景区,沿线布置三个重要服务核心(图7)。通过线性的旅游线路串联五个特色景区,结合自然景观规划,使现状历史文化遗存得到最大限度的保护与发展,充分发挥了历史文化景观廊道对古村落文化价值的整体提升作用。

图7 整体空间布局图Fig.7 map of entire spatial arrangement

主廊道:沿村庄南北道路延伸,是村庄空间发展主线,也是历史文化廊道的主线,连接各村组、主要旅游景点和服务区。

五个特色景区从南向北依次为:

雪域田园景区:村庄和旅游接待入口区域,展现高原田园风光;

水磨长廊景区:非物质遗产——“手工藏香制作”的主要展示和体验区域;

藏文溯源景区:内有藏文创始人故居,介绍藏文历史,溯源怀古;

高原人家景区:村民日常生活结合旅游接待,展示浓郁藏族风情;

古堡景区:以古堡遗迹为核心,是进一步游览尼木国家公园的驿站。

三个服务核心沿廊道设置三个不同功能的公共服务核心——入口商业服务中心、吞巴庄园旅游服务基地、吞弥故居服务中心。

3.2 自然景观规划

吞达村地处尼木国家森林公园内,沿吞巴河谷蜿蜒散布。由于河谷特殊的局部气候,村域内古树参天,其中不乏树龄达数百年的古树群,成为吞达村的独特景观。除原生古树外,多年前大面积种植的人工林长势良好,灌木类地被植物种类较少,未能形成突出的景观特色。

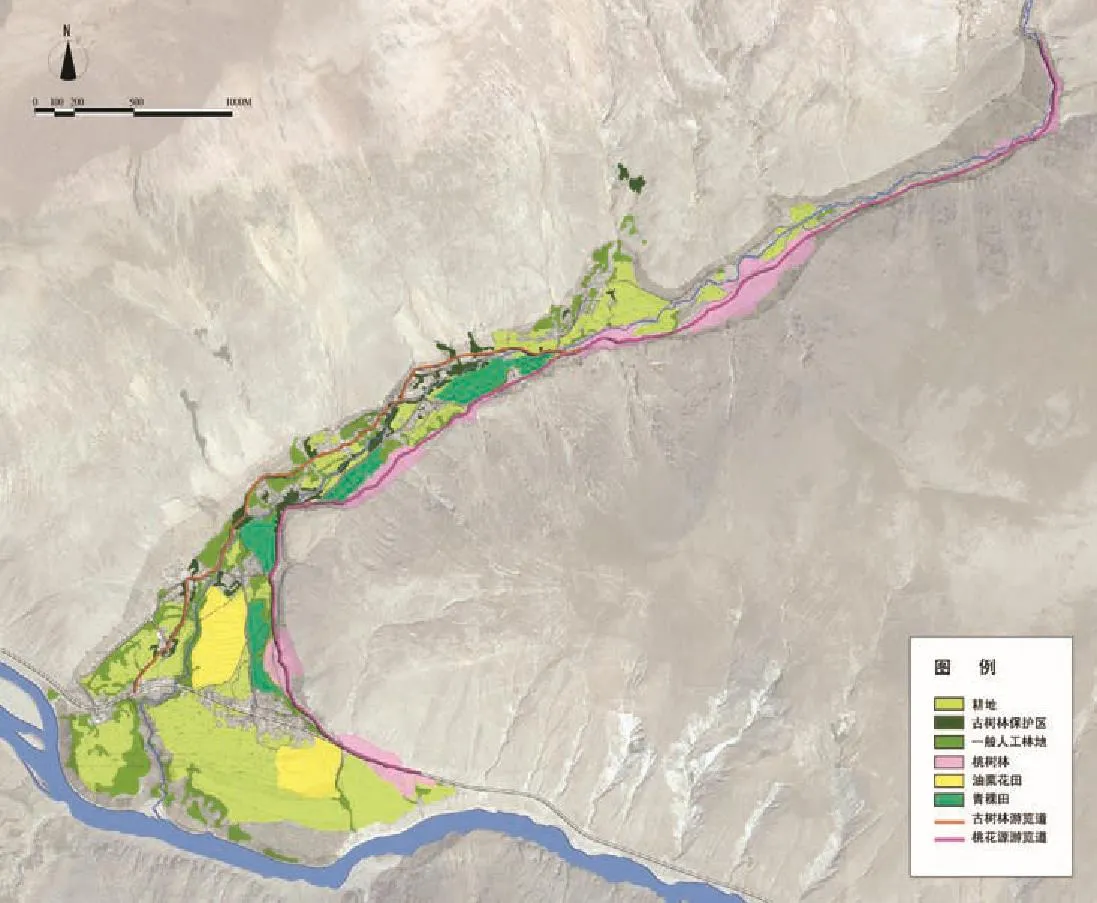

在历史文化廊道的植物景观规划(图8)中强调以下几点。

图8 吞达村植物景观规划图Fig.8 map of plants’ landscape planning in Tunda Village

3.2.1 强化现有植物景观特色,营造丰富植物群落

通过林相的补充改造和相应营林措施,充实完善乔、灌、草各层次森林植被,营造出更丰富的地带性森林植物群落。

3.2.2 保护村域内珍贵古树,完善科普和保护

建立古树的保护和管理条例,对村域内上百棵古树进行全面普查登记,进行持续追踪养护。对保护价值较高的树木进行挂牌保护,建立档案,完善树种资料。

3.2.3 引入当地特色植物,形成植物景观亮点

选择在藏区有广泛种植经验并具有良好视觉效果的植物进行有规划种植以丰富现有植被,强化特色藏式乡村景观。如在游览线路两侧种植桃树林,入口区域种植油菜花,形成大面积色块和特色植物景观增加视觉冲击力;在适当地点种植狼毒花等藏区独特植物,强调地域性景观,营造浓厚藏区风情。

3.2.4 展示当地农业景观,传承农耕文化青稞的种植和加工制作是藏区最具特色的生产活动之一,不同于平原地区大规模的农业种植,吞达村独特的农业景观在于家家户户小规模的精细种植。保持村域内现有的青稞田的农业生产,通过技术指导和经济支持保证青稞的种植,并使游客参与青稞食品生产制作的全过程,延续和展示藏区农业文化。3.3 文化遗存保护

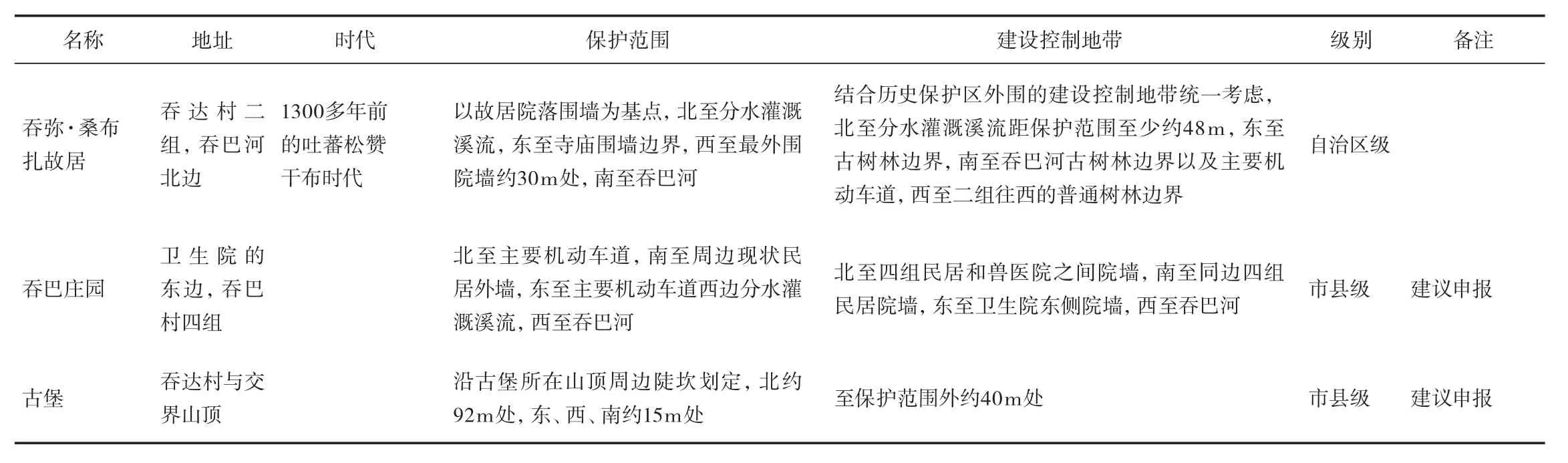

对吞达村文化遗存进行分类鉴别,最大限度地保护重要历史文化遗存,以实现保护的层次性;同时,对全村民居建筑进行建筑质量和风貌等级评定,对建筑质量和历史风貌较好的民居予以保护展示,对与文物保护单位不协调的建筑和景观予以改造(表2)。

表2 吞达村文保单位一览表Tab.2 a list of historical and cultural units in Tunda Village

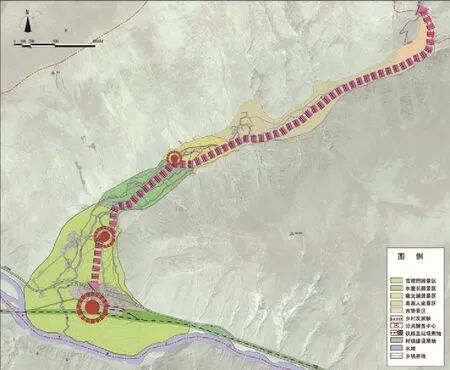

以文物保护建筑为核心,综合考虑周边建筑的建造质量、建筑高度和风貌状况,同时结合村庄布局、建筑、道路和水系环境,划定历史文化保护区。在历史文化保护区的外围划定建设控制地带和风貌协调区(图9),以保持良好的历史文化氛围。

图9 吞达村保护范围划定图Fig.9 map of the scope of Tunda Village protection

3.4 旅游线路设计

3.4.1 旅游服务设施

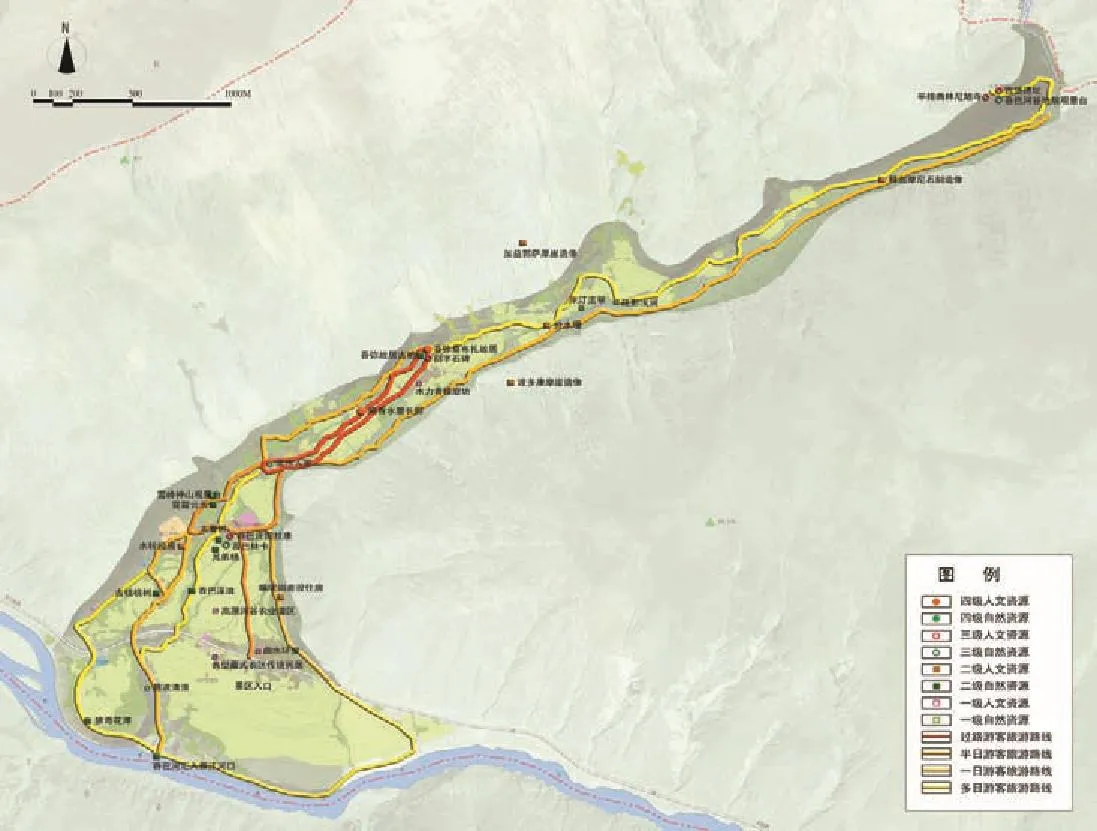

将历史文化景观廊道内的旅游资源按照性质和内容的不同评价为若干级别,根据不同功能定位,结合各个景点的内容和位置进行有针对性的游览组织和旅游服务设施配备(图10)。同时,注重保护与旅游开发相结合。

图10 吞达村旅游服务设施规划图Fig.10 map of tourist facilities planning in Tunda Village

3.4.2 旅游路线设计

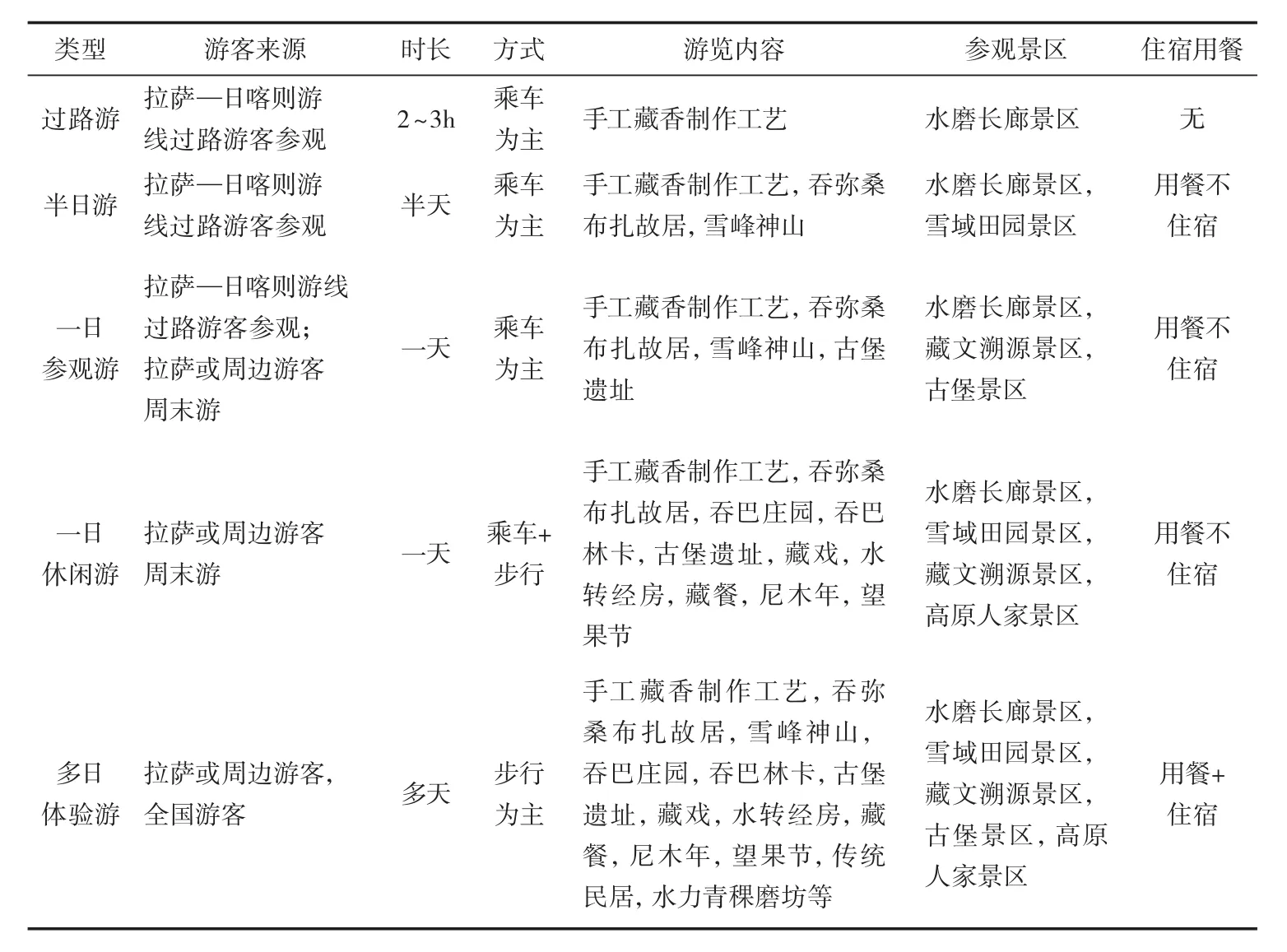

根据各景区景点特色和游客需求设计不同游线,从而使游人获得多层次旅游体验(图11)(表3)。

图11 旅游路线规划图Fig.11 map of tour routes planning

表3 吞达村旅游路线设计一览表Tab.3 scheme of tour routes design in Tunda Village

(1)过路游:拉萨—日喀则旅游线上中转站,供游人进行短暂休息和参观,游览内容以藏香制作参观为主。

(2)半日游:拉萨—日喀则旅游线上游览目的地之一,供游人进行半天的参观游览,游览内容以藏香制作参观、藏文溯源参观为主。

(3)一日参观游:既可作为拉萨、日喀则旅游线上的旅游目的地,又可作为周边短途游客周末游的旅游目的地,供游人进行朝至夕回的一日游,内容以藏香和藏文参观为主。

(4)一日休闲游:周边短途游客周末休闲目的地,内容以亲近自然和亲近藏文化生活的休闲娱乐为主,参观为辅。

(5)多日体验游:为对藏文化和藏香、藏纸艺术感兴趣,并希望亲近自然和原生态藏文化的游客提供多日的休闲度假场所。

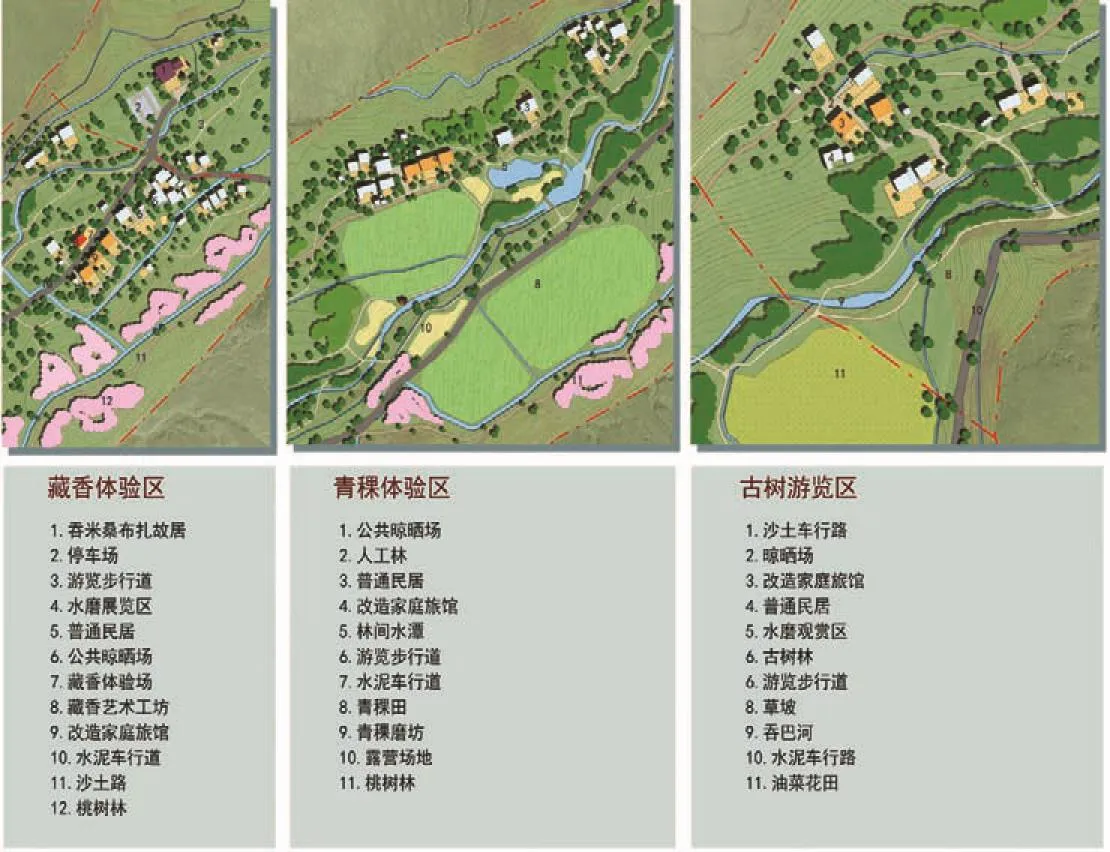

3.5 重点景区打造

3.5.1 水磨长廊景区

水磨长廊景区(图12-13)是整个村落的核心景区,是非物质遗产——“手工藏香制作”的主要展示场所,沿溪流水系分布有200余座用于制作藏香的水磨,周边居住的村民家家户户从事藏香制作。

图12 水磨长廊景区总平面图Fig.12 master plan of Shuimo Long Corridor Scenic Area

依据水系走势、水磨位置、植被状况、地形等条件选取合适的游览路径,路面采用当地原有的碎石土路,结合原木跨水小桥,使游人能够在原始生态环境中体验藏香的水磨制作工艺;不改变村落布局和居民生活方式,结合村民意愿选择建筑质量较好和具有民族特色的原有建筑改造为家庭接待户,选择适当平整地,增设藏香和青稞晾晒场,并建设原有民居建筑样式藏香体验工坊一座,展示藏香历史文化,供游客体验藏香生产;保持景区内青稞田种植,在田边增设小青稞磨坊一座,便于生产且丰富观览。局部扩大现有水面形成舒适的小环境,水岸形成树荫林卡,为村民提供休憩交流的场所,也可供游人休息野餐。

图13 水磨长廊景区分区平面图Fig.13 partitioned plan of Shuimo Long Corridor Scenic Area

3.5.2 雪域田园景区

雪域田园景区(图14)以藏族传统农业展示与观光为主要游赏内容,设置农耕自然景观观赏、藏族农业耕作体验、藏族农产品加工体验、桃树林观赏、吞巴河畔骑行等游赏项目以及景区入口休憩广场、吞巴庄园遗址公园、雪山观景台、吞巴客栈等景点。

图14 雪域田园景区总平面图Fig.14 master plan of Snow-Capped Countryside Scenic Area

景区突出了高原特色的田园自然景观与藏式传统民居有机结合的特点,保持现有自然植被与藏式农田等生态本底,在良好的自然环境基础上控制人工开发规模,局部建设体现藏族特色的旅游服务与接待设施,塑造自然与人工有机融合的整体生态景区景观。

4 结 语

本文结合吞达村历史文化景观廊道构建的实践探索,对古村落文化景观的保护与发展策略进行归纳,为其他相似工作提供参考借鉴。文化多样性保护是历史文化名城保护的基础[11],在古村落历史文化景观的保护与利用中亦是如此,历史文化多样性作为村庄历史发展形成的多重要素的反映,既包括有散布在村落中特色鲜明、价值突出的文化遗存的建筑单体,也包括有古村落整体轮廓和连续的风貌特征、历史格局等宏观系统的景观体验,后者把古村落现存的历史遗迹碎片转变成为了包容性的连续廊道,这在扩大和延伸古村落的旅游观光价值、实现村落保护和带动村落发展中起到了尤为重要的作用。

参考文献:

[1] 单霁翔. 乡村类文化景观遗产保护的探索与实践[J]. 中国名城, 2010(04): 4-11.

[2] 朱隽. 从古村落文化保护到村落文化景观保护[C]//中国城市规划学会. 城市规划和科学发展——2009中国城市规划年会论文集. 天津: 天津科学技术出版社, 2009: 2892-2900.

[3] 汤蕾. 新农村建设背景下的古村落群整体保护策略——以苏州西山镇古村落为例[C]//中国城市规划学会. 和谐城市规划——2007中国城市规划年会论文集.哈尔滨: 黑龙江科学技术出版社, 2007: 2007-2014.

[4] 欧阳勇锋, 黄汉莉. 试论乡村文化景观的意义及其分类、评价与保护设计[J]. 风景园林, 2012(12): 107.

[5] Forman R T T, Godron M. Landscape Ecology[M]. New York: John Wiley & Sons, 1986: 234-342.

[6] Flink C, Searns R M. Greenways[M]. Washington: Island Press, 1993: 167.

[7] 朱强, 俞孔坚, 李迪华. 景观规划中的生态廊道宽度[J]. 生态学报, 2005(09): 2407-2409.

[8] 王志芳, 孙鹏. 遗产廊道——一种较新的遗产保护方法[J]. 中国园林, 2001(05): 85-89.

[9] 丁思思. 基于斑块一廊道理论的城市历史文化景观网络构建研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2012: 26-28.

[10] 崔翀, 周庆, 杨敏行. 历史文化景观廊道构建——以佛山禅城古镇为例[J]. 现代城市研究, 2014(01): 74-78.

[11] 李凡, 司徒尚纪. 历史文化名城文化多样性保护的景观生态学视角——以佛山市为例[J]. 地域研究与开发, 2007(12): 99.

图表来源:

图1:朱隽. 从古村落文化保护到村落文化景观保护[C]//中国城市规划学会. 城市规划和科学发展——2009中国城市规划年会论文集. 天津: 天津科学技术出版社, 2009: 2894-2895.

图2、4-5:作者拍摄

图3、6:作者拍摄绘制

图7-14:作者绘制

表1-3:作者绘制

(编辑:袁李姝)

DOI:10.13791/j.cnki.hsfwest.20150322刘骏. 基于效能优化的山地城市绿地空间研究[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(03): 116-119.

收稿日期:2015-01-20

作者简介

文 章 编 号2095-6304(2015)03-0108-08

文献标识码B

中图分类号TU982.29