试点农业水价综合改革:宿豫的探索

2015-03-12宣士忠张允良崔延松

宣士忠,张允良,王 雷,崔延松

(1.江苏省宿迁市宿豫区水务局,223801,宿迁;2.南通大学交通学院,226019,南通)

江苏省宿迁市宿豫区作为平原河网地区兼南水北调东线水源地,2013—2014年列入全国55个农业水价综合改革试点示范区。根据国家发改委、财政部、水利部、农业部(以下简称“四部委”)发改价格〔2014〕2271号《关于印发深化农业水价综合改革试点方案的通知》文件要求,结合宿豫区农业供水特点,进行了农业水价综合改革整体协调推进试点。

一、试点区概况和水系条件分析

宿豫区地处江苏省北部,属于黄泛冲积平原,地势自西北向东南缓倾,形成西高东低、北高南低较为平坦的地势结构。境内少布丘陵,湖荡洼地特征明显。宿豫区年内雨量分布极不均衡,多年平均降雨量892.3 mm,极值(Max、Min)降雨量分别1 646.5 mm、573 mm。宿豫区位于淮河流域下游,境内河流纵横,流域性河道有京杭运河、新沂河、废黄河和六塘河等,境内主要湖泊有骆马湖,属于南水北调东线水源地之一。随着“生态宿迁”战略目标的整体推进,城乡水务一体化的有序运行,以及国家级水生态文明试点市的建成,宿豫区农业节水工程建设初见成效。

列入2013—2014年农业水价综合改革试点区的来龙灌区,位于宿豫区东部、中运河以北、新沂河以南,总耕地面积57.9万亩(1 hm2=15亩,下同),有效灌溉面积52.5万亩,现状灌溉面积48.4万亩,节水灌溉面积33.2万亩,高标准农田示范区7.9万亩。干、支渠系已全部进行防渗处理,斗渠防渗处理率达到70%以上,斗渠(含)以上渠系水利用系数达到0.85以上,但末级渠系水利用系数仅为0.58左右。由于缺乏有效的供水计量设施,农业水价制度建设一直是困扰水利改革与发展的关键因素。

二、水价承载类型分析和推进方法探讨

农业水价承载类型决定水价承载主体和水价制度形成。20多年来的农业水价改革实践证明,农业水价改革必须立足于灌区用水的区分类型(简称“分型”),将用水效率融入水价制度,水价促进农业节水的杠杆效应才能显现。

基于实践的经验教训,宿豫区选择了具有典型和引领作用的用水分型区作为试点项目区,结合供水计量设施建设,围绕用水效率分析,确立水价承载主体,协调推进农业水价综合改革。

1.自流灌溉区水价承载分型

自流灌溉区引水方便,亩均用水量普遍较高。据初步测算,宿豫区自流灌区用水量较提水灌区高30%左右,是实行农业水价综合改革内容之一“总量控制,定额管理”和推进节水制度建设的理想区域。自流灌区一般只收取“水利工程水费”(行政审批水价,12~15元/亩)而不收取提水费用(平均约40元/亩),这是造成低水价、粗放用水、用水浪费的主要原因。

宿豫区自流灌溉试点区有效灌溉面积1万亩,主要由二干渠经一支渠,再通过朱瓦、渠南、部队、茆庄等4条斗渠向种植区自流引水灌溉。该试点区域实施计划、步骤与内容安排如下:

①根据渠系历年取水量统计分析,匹配实际灌溉面积,得出农业水价综合改革试点前不同种植类型(主要是水稻、小麦)亩均用水量(初步估算改革前用水量为750~850 m3/亩),按35%~45%的比例压缩用水,形成自流灌溉试点区用水定额。

②以自流灌溉试点区用水定额作为水价计价基础,以区物价局审批的行政性水价作为基本水价,对于超定额用水,实行加价制度;对于定额内节约用水,实行节水奖励制度。

③具体操作中,定额内节约用水,参照工业用水水资源费标准进行奖励,奖励标准上限为区物价局批准水价的40%,下限参照“旱作物3元/亩”执行,对超定额用水,按照提水灌区提水成本130%~150%的比例加价。

④斗渠渠系终端全部设置用水计量设施,根据用水计量形成终端水价,并以此终端水价考核农户水价实际承负水平,并反馈修正上述水价水平。

⑤上述农业水价制度的形成与落实,依靠农民用水户协会协商形成并加以落实,报区物价局备案。

2.提水供水区水价承载分型

提水供水区域是农业水价改革的制度创新区域。由于提水区域供水成本较高,且农业种植类别多元化,易于进行分类水价测算,农业节水效益也易于评估。

宿豫区选择的提水供水区渠系结构完整,分级分区测算供水成本较为现实,为农业水价实施“依价补本”提供了良好条件,也为财政实施干支渠系供水成本精准补偿创造了测算条件。

宿豫区提水供水试点区有效灌溉面积1.1万亩,主要由二干渠经韩集支渠,再通过东一、东二等19条斗渠向种植区提水灌溉。该试点项目区实施计划、步骤与内容安排如下:

①测算渠系(干、支、斗、农)运行维护成本,进行渠系分段测算,形成干渠、支渠、斗渠、农渠分段供水成本,并计算出渠系供水总运维成本。

②根据斗渠历年取水量统计分析,匹配实际灌溉面积,得出农业水价综合改革试点前不同种植类型(主要是水稻、小麦)亩均用水量,按20%~30%的比例压缩用水,形成提水灌区用水定额。

③具体操作中,参照补偿渠系运维成本标准,下浮20%~30%的标准制定定额内用水基本水价。该基本水价上限以不超过现行执行的水价为准,若超过则以现行的水价为基本水价,与渠系运维成本形成的差额进行单项统计与台账核算,汇总形成试点区域“精准”补贴水价,便于实行财政“精准”补贴。对于超定额用水,以渠系运维成本(运维全成本)进行计量收费。

④斗渠渠系终端全部设置用水计量设施,根据用水计量形成终端水价,并以此终端水价考核农户水价实际承负水平,并反馈修正上述水价水平。

⑤上述农业水价制度的形成与落实,依靠农民用水户协会协商形成和加以落实,并报区物价局备案。

3.回归水利用区水价承载分型

农业回归水利用是农业灌溉的内涵水源。回归水利用是平原河网地区农业灌溉用水的重要水源地,农业利用回归水灌溉在平原河网地区十分普遍。如何进行水价制度的落实是农业水价试点地区水价改革的重点内容之一。宿豫区由于水源丰富,回归水利用一直没有得到应有重视。该试点项目区位于渠系末梢,回归水资源较为丰富,且试点区已经建成了渠系、水闸、泵站等供水控制系统,为回归水源开发利用提供了条件。根据“四部委”文件要求,在此试点项目区探索原始水权(新水源)交易方式,与农业节水奖励基金进行匹配运作,探讨“政府回购”水权的可行性。

宿豫区回归水利用试点区有效灌溉面积0.1万亩,主要由二干渠经韩集支渠,再通过赵庄斗渠灌溉形成回归水源。该试点项目区实施计划、步骤与内容安排如下:

①在回归水提水水源口设置取水计量设施,进行相应回归水灌溉区渠系运维成本(含部分折旧成本)测算,形成Ⅰ级、Ⅱ级成本控制体系,其中Ⅰ级成本包括运维费、折旧、营业税等,Ⅱ级成本仅包括运维费。

②通过此区域农业水价改革试点,探索以农民用水户协会为主体筹集回归水利用工程投资的可能性,并结合解决农业灌溉渠道“最后一公里”问题,探索小型农田水利工程建设、管理、养护三者结合的必要性,通过水价调节的杠杆作用,探索新开发水源实行“政府回购”的可能方式及其“精准补贴”的实际水平。

③回归水利用的水价初步设计思路:基本水价参照“旱作物3元/亩”执行;计量水价参考提水灌区水价标准(相同灌溉条件、种植类型)匹配Ⅰ级、Ⅱ级成本综合平衡后制定。

④在此区域试行对欠交水费者依靠工程措施限制供水的管理办法,探索农业用水权在农户之间通过“水票”准货币形式实现流转的可能性。

⑤上述回归水利用的水价水平,依靠农民用水户协会协商形成并加以落实,形成具有市场关系的水价调节机制。

4.末级渠系续建区水价承载分型

末级渠系是农民用水户协会实现自律式管理的试点区域。通过该试点区选择,试图构建末级渠系用水计量系统,在完善计量设施的基础上,探讨农业终端水价实施途径。宿豫区末级渠系续建试点区有效灌溉面积1.1万亩,主要由二干渠经韩集支渠,再通过东一、东二等19条斗渠向种植区自流引水或提水灌溉。该试点项目区实施计划、步骤与内容安排如下:

①在完善取水计量设施的基础上,进行完整的末级渠系资产与运维成本的测算工作,并分离出支渠以下供水成本结构,形成农业终端水价。

②通过此区域农业水价改革试点,探索以农民用水户协会为主体筹集末级渠系工程建设、管理、养护三者结合的投资与成本补偿途径,并结合农业灌溉渠道“最后一公里”问题,探索财政补偿的方法和补助的实际水平。

③通过以农民用水户协会为主体的水价形成制度的落实、计量用水以及欠交水费的限制供水,探索农业用水权在农户之间实现流转的可能性。

④末级渠系水价定价形式,是将渠系细分成提水和自流两种用水体系,参照上述相应的试点区水价形式进行分类落实。

图1 农业水价精准补贴工作流程

5.土地流转试点区水价承载分型

农地的集中耕种和多用途流转,是农村实行土地分户耕种以来的一种新的土地经营模式。随着高产出和高附加值农业的发展,对农业供水提出了更高要求:高保证率、良好水质、水量水质生态调度(如高新农业园区)等量质、时程要求。通过该试点区选择,探讨农业高质供水区水价实施途径,为盈利水价实施创造条件,也为农业水权流转和社会资金投入作出试点性的总结。

宿豫区土地流转试点区有效灌溉面积300亩,主要由二干渠经韩集支渠,再通过北圩斗渠向种植区自流引水或提水灌溉。该试点项目区实施计划、步骤与内容安排如下:

①对该区域土地流转的收入水平进行详细调查与经济效益评估,与种植农业区(小麦、水稻)收入进行差距分析,在明确土地流转增量收入的基础制定差别水价。

②水价制定方法的具体思路:以提水灌区计量水价为基本水价,以百分数乘以土地流转增量收入(如100元/亩)为累进加价形式,形成累进水价。

图2 农业节水奖励工作流程

③通过此区域农业水价改革试点,探索以农民用水户协会为主体筹集土地流转区工程建设、管理、养护三者结合的投资与成本补偿途径。

④上述农业水价制度,依靠农民用水户协会协商形成和加以落实,形成具有市场关系的累进水价调节机制和农业供水盈利的实现空间。

三、农业水价改革创新和经验借鉴

1.构建精准补贴机制

根据“四部委”文件所制定的“试点方案”,明确提出要“探索建立农业用水精准补贴机制”。建立精准补贴机制的根本性措施在于形成3个制度约束,即水价制度、考核制度、奖励制度。一是用水的准确计量,这是形成科学合理水价制度的保证。二是考核制度必须量化,便于操作,控制有效。三是建立节水奖励基金,从筹集、使用、管理等方面进行严格的制度规定。

宿豫区针对试点项目区分型,构建了农业水价精准补贴的工作流程图(见图1)。形成的农业水价精准补贴试点内容如下:

①以完善供水工程控制设施为基础,通过支渠以下防渗续建,减少渠系输水损失,在实施支渠防渗续建的同时,安装供水计量设施,实现计量供水,为实现计量水价创造条件。

②针对行政审批农业水价偏低(为成本补偿的79.6%)、农业水费收缴率低(为行政审批水价的59.3%)、农业水费收缴成本高(收缴成本占收缴额的15.2%)等问题,按渠系进行成本测算,明确阶梯式渠系供水成本与现状水价对照关系,从农业水价“依价补本”的现状结构关系中,实证试点项目区农业水价财政补贴水平。

③在上述工程基础和供水成本核算、水价补偿的基础上,制定财政精准补贴的实施制度和具体办法,内容包括:a.对于提水试点区直接补偿干、支渠成本水价,即“直补模式”。b.对于自流试点区,通过定额控制考核,对定额内节水部分,实施“以奖代补”的模式。c.对于末级渠系试点区,除进行定额考核外,根据确定的终端水价水平,参照往年水价,按比例进行试点性差额补贴,形成“差额补助”模式。d.对于土地流转试点区,以实际计量用水量与土地产出直接挂钩,参照以往调研的历史数据,按照水费占亩均农业净收益的比例方式确定补贴比例。e.对于回归水利用区,鼓励支持回归水利用,适当降低水利工程水费,对农民集资兴建农业回归水利用工程的投资给予财政补贴,保证回归水利用试点区域农业水价低于其他用水试点区。

2.完善农业节水奖励机制

对农业用水实行财政精准补贴,是农业水价改革的内涵内容,目的在于体现农业是弱质性产业特点,财政支持农业发展,实现粮食安全战略。对农业节水进行奖励,是农业水价改革的外延内容,目的在于提高农户节水意识,促进农业持续节水,实现水资源保障经济社会协调发展的战略需要。

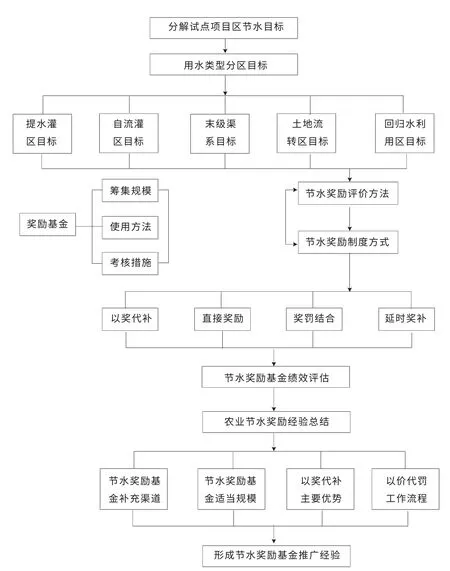

宿豫区针对试点项目区分型,构建了农业节水奖励工作流程图(见图2)。形成的农业节水奖励试点内容如下:

①分解试点项目区节水目标,结合试点区用水类型和耕种结构,制定节水奖励评价方法,出台奖励制度。

②根据节水奖励基金的筹集规模、使用方法、考核措施,结合节水奖励制度建设,形成“以奖代补”“直接奖励”“奖罚结合”“延时奖补”4种模式,并结合试点区实际进行针对性试点。

③依靠政策落实奖励基金来源,由区政府出台《农业节水奖励基金筹集、使用、管理办法》,从财政安排的维修养护补助资金、地下水提价收入、水权转让收入、超定额累进加价收入等渠道中筹集农业节水奖励基金。

④对农业节水奖励基金运行绩效进行评估,从节水奖励基金补充渠道、节水奖励基金建立规模、“以奖代补”主要优点、“以价代罚”具体操作等方面进行推广应用总结。

[1]崔延松.我国东中西部地区农业水价改革模式选择与管理诉求[J].中国水利,2014(4).

[2]吴学春,崔延松.农业用水转移理论诠释与评价[J].中国水利,2013(3).

[3]崔延松.基于农业用水转移背景下的水价改革[J].中国水利,2013(5).

[4]崔延松.农业实施终端水价的难点和对策分析[J].中国水利,2006(16).

[5]崔延松.“区域供水系统”与“区域水价”研究[J].中国水利,2005(8).

[6]胡永法,崔延松.水利工程水费经费性改革的难点和对策分析[J].水利经济,2007(4).