近10年榆林市植被净初级生产力时空分异特征

2015-03-11周淑琴李娜荆耀栋张青峰田晓红

周淑琴,李娜,荆耀栋,张青峰,田晓红

(1.山西农业大学资源环境学院,山西太谷030801;2.西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌032300)

近10年榆林市植被净初级生产力时空分异特征

周淑琴1,2,李娜1,荆耀栋1,张青峰2,田晓红1

(1.山西农业大学资源环境学院,山西太谷030801;2.西北农林科技大学资源环境学院,陕西杨凌032300)

针对榆林市生态环境脆弱,植被净初级生产力分布及变化对其影响较大的问题,利用2000年、2005年和2010年的NPP数据,采用马尔科夫转移矩阵及GIS空间分析功能,揭示榆林市NPP的时空变化特征。结果表明:(1)榆林市NPP空间分布由西北向东南逐渐递增。(2)2000年~2010年NPP呈显著上升趋势:2000年~2005年NPP升高区域95.03%,增幅大于300gC/(m2·a)的占47.22%,主要分布在榆林市最北端和南部地区;2005年~2010年NPP升高区域面积93.96%,增幅大于300gC/(m2·a)的占54.10%,集中在东南大部分地区。(3)榆林市NPP增加的主要因素是1999年以来该区采取的多项植被恢复与重建工程等措施,植被覆盖度增加。

NPP;GIS;马尔科夫转移矩阵;叠置空间分析;榆林市

0 引 言

植被净初级生产力(Net Primary Productivity,NPP)是指绿色植物在单位时间、单位面积内积累的有机物数量,是植被单位时间和单位面积内光合作用产生的有机总量(GPP)减去自养呼吸的剩余部分[1]。分析NPP空间分异特征对动态监测植被生产力变化、合理开发植物资源和估算土地人口承载力具有参考价值,在调节全球碳平衡、温室效应的减缓和全球气候稳定等全球变化等热点问题研究方面具有重要意义[2]。

榆林市位于西北典型农牧过渡区,生态上具有显著脆弱生境特征和演化规律,同时矿产资源丰富,是我国煤炭、天然气、石油及盐岩等资源高度富集区[3]。而市区西北为毛乌素沙地东南缘,NPP时空变化研究可有效分析和总结该地区植被生产力变化,生态环境变化以及土地沙漠化的发展,把握其经济社会快速发展时期的植被生产力变化规律[4]。

已有文献中,莫宏伟利用榆阳区1984年~2003年粮食产量估算NPP并分析变化趋势[5];郝慧梅基于3S对榆林NPP进行估算并分析其时空差异[6];孙舒应用CASA模型、结合遥感和气象数据估算2010年7月飞播林NPP[7];张艳芳采用NDVI等指数,结合CASA模型分析2005年~2009年榆林市NPP变化趋势[8]。本文NPP数据由NASA对地观测系统(EOS)提供,在GIS软件中利用图像叠加和转移矩阵的方法对榆林市2000年~2010年NPP时空变化分析,掌握榆林市NPP时空分布特征及变化为该区植被恢复与重建提供基础数据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

榆林市位于陕西省北部,36°57′N~39°35′N,107°28′E~111°15′E,属暖温带和温带半干旱大陆性季风气候,四季分明,温差较大,降水量小,无霜期短,日照充足,夏季闷热短促,冬季漫长干冷。该区地处陕北黄土高原和毛乌素沙地交界处,从东南向西北干燥度渐增,植被也从森林草原向干草原、荒漠草原过渡,因北部沙土入侵,滩地星罗棋布于其中;南部水土流失和过度垦、牧、樵,非地带性的盐生、沙生、沼泽、草甸植被成为主体。

图1 榆林市行政区划

1.2 数据及预处理

(1)数据源

文中NPP数据来源于MOD17的MODIS项目提供的地球表面土地上的总/净初级生产力(GPP/NPP)。MOD17是NASA地球观测系统监测植被生产力在全球范围内的第一颗卫星,输出数据用于自然资源和土地管理、全球碳循环分析、生态状况评估和环境变化监测。选取2000年、2005年和2010年的NPP年数据,空间分辨率1km。NPP单位gC/(m2·a),每年、每平方米植被所产生的除去其自养呼吸剩余的有机物干重,以克为单位。等间隔选取数据利于突出植被净初级生产力的时空变化特征,直观体现变化趋势。辅助数据有行政区划图以及榆林市统计年鉴等。

(2)数据预处理

研究数据采用WGS_84坐标系,横轴墨卡托投影系统。在ENVI支持下,对NPP数据进行几何校正和坐标系变换,通过镶嵌、配准及裁剪获取2000年、2005年和2010年的NPP数据。

1.3 研究方法

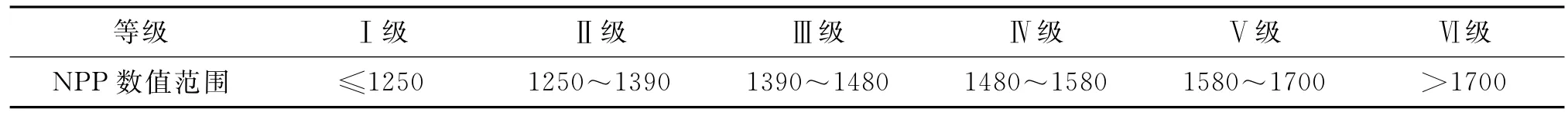

(1)NPP特征值比较与分级

研究区NPP最小值、最大值及年均值在一定程度上表现NPP整体分布情况,比较不同年份的数值变化,能反映NPP变化趋势。NPP的动态变化范围较大,根据NPP数值空间分布特点,兼顾榆林市土地利用类型,结合像元频度分布,将NPP划分为6个等级(表1)。

(2)时空变化分析

将榆林市NPP空间分布可视化,以分析NPP空间分布格局。为直观显示NPP发生变化的区域及其程度,在ArcGIS软件中将2005年和2000年与2010年和2005年的NPP图像进行叠加相减,制作榆林市2000到2010年NPP空间变化专题图,反映NPP变化特征。

(3)转移矩阵

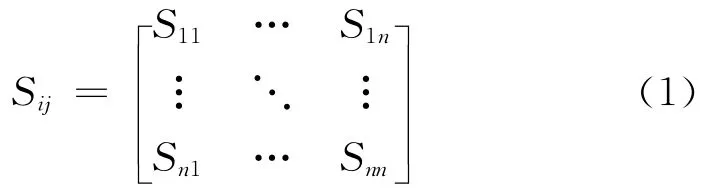

转移矩阵模型用于反映区域NPP等级变化的结构特征及NPP变化方向,该方法来源于系统分析中对系统状态与形态转移的定量描述[9-11]。转移矩阵的数学形式为:

表1 榆林市NPP分级/gC/(m2·a)

其中,S为面积;n为NPP等级数;i,j分别为研究初期与末期的NPP等级[12]。榆林市NPP等级转移矩阵用二维表表示,从中可查找各类NPP之间的相互转化关系。表中对角线表示NPP等级未发生变化的面积,对角线右上角NPP等级升高的面积,对角线左下角NPP等级降低的面积。

2 结果与分析

2.1 2000年~2010年研究区NPP特征值变化分析

榆林市NPP变化范围较大(图2),2000年、2005年和2010年NPP全区最大值分别为3225.45gC/(m2·a)、3421.33gC/(m2·a)和3191.28gC/(m2·a)。NPP各年最小值、最大值和年均值均呈增长态势,2000年~2010年,最小值增加速度为42.31gC/(m2·a),平均值增速为64.40gC/(m2·a),最大值增速为38.91gC/(m2·a)。NPP均值增速最大。榆林市最小值、最大值以及平均值变化表明,2000年~2010年榆林市NPP显著升高。

图2 2000年~2010年榆林市NPP最小值、均值和最大值级像元数

2.2 2000年~2010年研究区NPP特征分析

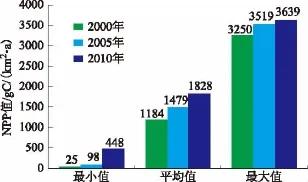

(1)研究区NPP分布特征

2000年、2005年和2010年榆林市各等级NPP差异显著(图3)。2000年Ⅰ级NPP分布最广,面积约为全区的69.28%,其他等级的面积随等级增高而减小。2010年Ⅵ级NPP分布最广,面积约为全区的66.24%,它等级的面积普遍较小。2005年各等级NPP分布较均衡,面积比例均介于15.80%~18.01%之间。5年间各等级NPP变化中,Ⅰ级和Ⅵ级的面积变化显著,Ⅰ级NPP面积持续减少,速率为2791.28km2/a;Ⅵ级显著增加,增速为2712.45km2/a,其他等级面积比例变化均先增后减,幅度较小。

图3 2000年~2010年榆林市NPP等级组成比例

(2)研究区不同等级NPP空间分布特征

2000年、2005年和2010年榆林市各等级NPP分布见图4。整体上来看,榆林市NPP空间分布由东北向西南逐步递减。2000年榆林市Ⅰ级NPP覆盖全市大部分区域,Ⅱ级呈片状间断分布,Ⅲ级及以上NPP零星分布。2005年Ⅰ级NPP范围缩小到西北少数地区,Ⅴ级和Ⅵ级NPP分布范围明显扩大,集中分布在东南地区,Ⅱ级、Ⅲ级呈条带状分布河流和沟谷间。2010年,榆林市Ⅵ级NPP占全市面积的66.24%,而Ⅰ级NPP仅分布在榆阳区和神木县的西北部少数地区,占总面积的5.16%。

图4 2000年~2010年榆林市NPP空间分布

(3)2000年~2005年、2005年~2010年研究区NPP等级转化特征分析

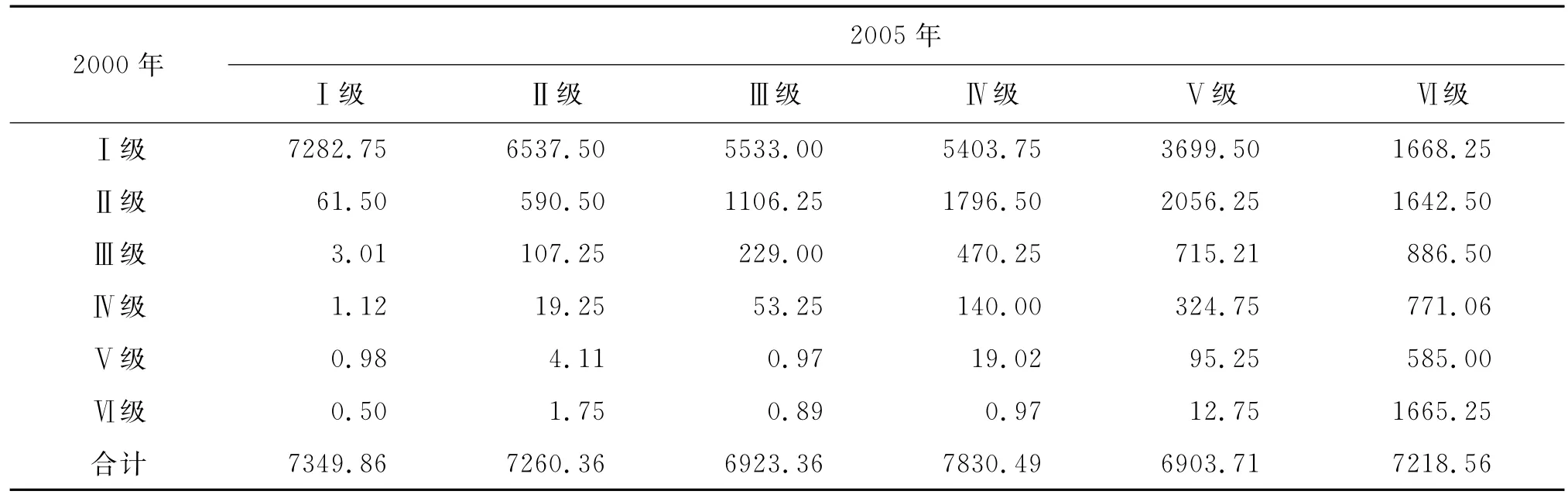

2000年~2005年榆林市NPP等级转移矩阵表显示(表2),NPP等级保持不变区域占总面积的23.26%,其中Ⅰ级和Ⅵ级面积较大,分别为7282.75km2和1665.25km2。NPP等级升高区域占总面积的76.34%,NPP等级降低区域占总面积的0.66%。NPP等级升高部分,Ⅳ级转向Ⅵ级的比例为58.89%,Ⅴ级转向Ⅵ级的比例为82.95%,比例最高。NPP等级降低部分,Ⅲ级转向Ⅱ级的比例为4.45%,Ⅳ级转向Ⅲ级的比例为4.07%。其他等级降低比例较小。

表2 2000年~2005年NPP等级转移矩阵

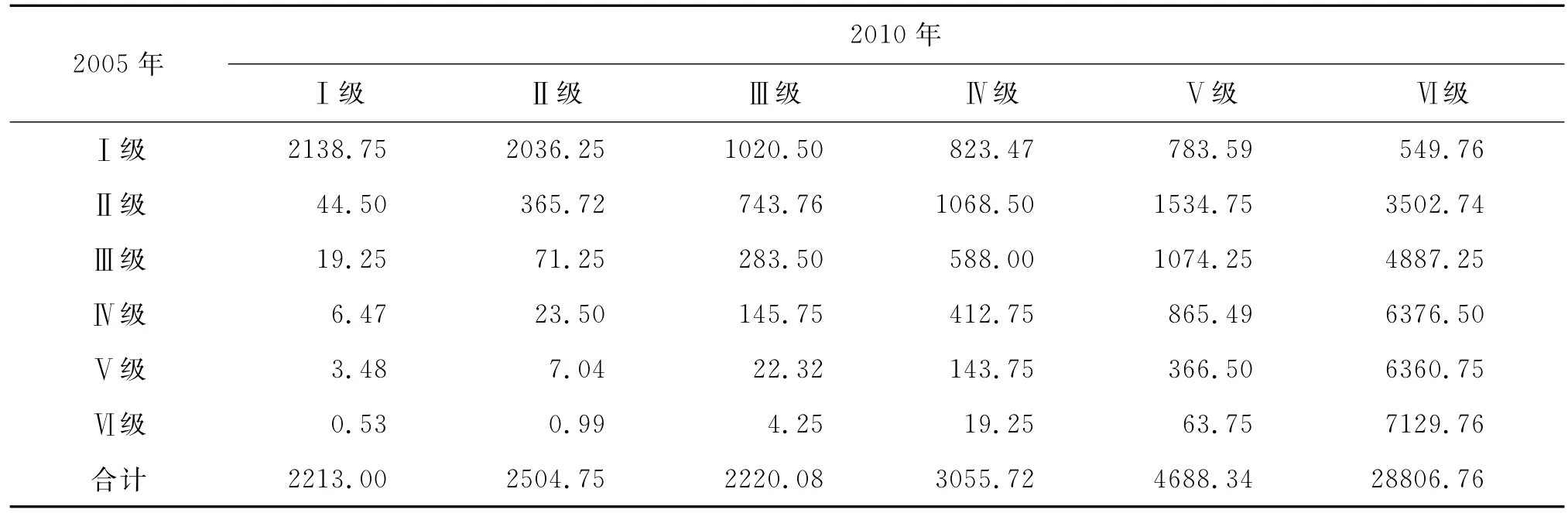

2005年~2010年NPP等级转移矩阵显示(表3),NPP等级保持不变的区域占总面积的24.60%,其中Ⅰ级和Ⅵ级面积较大,分别为7129.75km2和2138.75km2。NPP等级升高地区占总面积的74.68%,NPP等级降低地区占总面积的0.71%。 NPP等级升高部分,Ⅲ级转向Ⅵ级比例为70.59%,Ⅳ级转向Ⅵ级比例为81.43%,Ⅴ级转向Ⅵ级比例最高,为92.14%。NPP等级降低部分,Ⅳ级转向Ⅲ级的比例为1.86%,Ⅴ级转向Ⅳ级比例最高为2.08%。

表3 2005年~2010年NPP等级转移矩阵

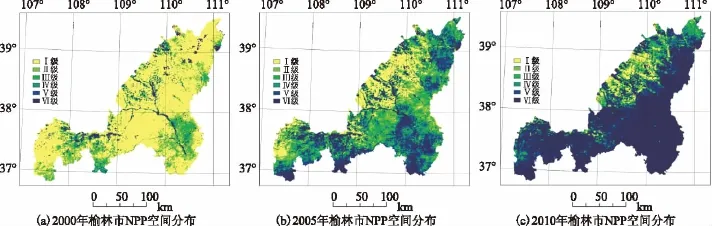

(4)NPP等级转移的空间分布特征

2000年~2005年,榆林市NPP等级变化较大地区集中在府谷、衡山、子洲、清涧和吴堡5个县,NPP增幅大于200gC/(m2·a),神木、榆阳和定边变化最小。2005年~2010年,NPP变化较大区域集中在东南部的衡山、佳县、子洲、绥德、吴堡和清涧6个县的增幅均大于200gC/(m2·a)。

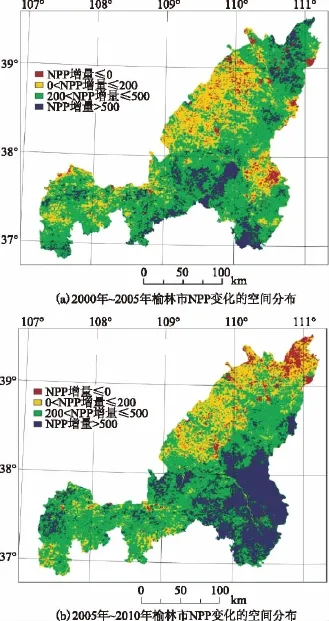

2.3 空间变化

根据NPP变化幅度将其划分4个等级,NPP增量≤0为稳定或减少、0<NPP增量≤200为弱显著增加、200<NPP增量≤500为显著增加、NPP增量>500为极显著增加。榆林市NPP变化分布图(图5),2000年~2010年榆林市NPP增加区域占全区面积的90%以上。2000年~2005年,NPP值显著增加和极显著增加的地区主要位于清涧、子洲、横山和府谷4个县,整体来看增加明显的区域分布在榆林市最北和最南部地区。2005年~2010年,NPP值极显著增加区域集中在东南部分,与前5年的变化相比,NPP极显著增加部分所占面积比前5年明显增加。

图5 2000年~2005年和2005年~2010年榆林市NPP变化

3 结束语

通过对2000年、2005年和2010年研究区植被净初级生产力在时间序列和空间上的变化,得出如下结论:(1)榆林市NPP空间分布由东南向西北递减。2000年~2010年,榆林市NPP显著增加。NPP最小值增加了16.91倍。NPP均值5年上升幅度为24.91%和23.60%。NPP最大值也呈增长态势,增加幅度相对较小。(2)2000年~2010年,榆林市NPP增量≤1250gC/(m2·a)的面积比例显著降低。NPP增量>1700gC/(m2·a)的地区显著扩大,面积比例显著增加。中间部分面积变化相对平缓。2000年~2005年和2005年~2010年两个时间段内,NPP等级升高部分占总面积的比例均高于70%,NPP等级降低部分比例分别为0.66%和0.74%。

2000年~2010年,榆林市的植被净初级生产力显著提高,说明该区生态环境持续好转。榆林市为毛乌素沙地南扩的生态屏障区,长久以来沙漠化防治和植被恢复与重建工程及措施较多,“三北”防护林建设、限制放牧、圈养牲畜、退耕还林(草)、生态移民等,尤其是1999年之后,各项措施大力实施,沙漠化治理有成效,植被覆盖提高[13-14]。榆林市NPP变化是人为因素驱动的结果,1999年以来的各项植被恢复与重建工程和措施,对于该区植被覆盖起到了积极作用,加之生态移民,十年来NPP呈现显著增长趋势。

[1]张佳华,张国平,王培娟,等.植被与生态遥感[M].北京:科学出版社,2010:139-143.

[2]朱会义,李秀彬.关于区域土地利用变化指数模型方法的讨论[J].地理学报,2003,58(5):643-650.

[3]徐静.基于RS和GIS的金华市区土地利用变化研究[D].浙江:浙江师范大学,2012.

[4]蒋蕊竹,李秀启,朱永安,等.基于MODIS黄河三角洲湿地NPP与NDVI相关性的时空变化特征[J].生态学报,2011,31(22):6708-6716.

[5]莫宏伟,刘礼英,任志远,等.农牧交错区耕地净第一性生产力动态变化研究[J].干旱地区农业研究,2007,25(1):15-20.

[6]郝慧梅,任志远,薛亮.基于3S的榆林市植被净初级生产力价值估算及其时空差异分析[J].地理与地理信息科学,2008,24(5):75-79.

[7]孙舒,王让会.基于CASA模型的人工植被生物量的估算及特征分析[J].林业资源管理,2012,12(6):61-66.

[8]张艳芳.基于CASA模型的榆林碳源/汇平衡与生态盈余研究[J].中国农业科学,2013,46(24):5163-5172.

[9]陈杰.基于GIS和转移矩阵的森林资源动态变化研究[J].福建林业科技,2011,38(3):69-73.

[10]宋轩,崔剑,陈杰.基于GIS和RS的河南省植被净初级生产力估算[J].郑州大学学报,2009,41(3):118.

[11]刘瑞,朱道林.基于转移矩阵的土地利用变化信息挖掘方法探讨[J].资源科学,2010,32(8):1544-1550.

[12]彭欢,曹睿,史明昌,等.北京城市发展新区土地利用景观格局分析[J].城市环境与城市生,2014,27(1):24-27.

[13]张宝庆,吴普特,赵西宁.近30年黄土高原植被覆盖质控演变监测与分析[J].农业工程学报,2011,27(4):287-294.

[14]孙建国,王涛,颜长珍.气候变化和人类活动在榆林市荒漠化过程中的相对作用[J].中国沙漠,2012,32(3):625-630.

Temporal and Spatial Change Feature of Net Primary Productivity in Yulin City from2000 to 2010

ZHOU Shu-qin1,2,LI Na1,JING Yao-dong1,ZHANG Qing-feng2,TIAN Xiao-hong1

(1.College of Resource and Environment,Shanxi Agricultural University,Taigu030801;2.College of Resource and Environment,Northwest Agriculture and Forestry University,Yangling032300)

The ecological environment is fragile in Yulin city.The distribution and change of the net primary productivity of vegetation has great influence on it.We analyzed spatial and temporal variation characteristics of NPP in Yulin city by markov transfer matrix and spatial overlay analysis based on the 2000,2005and 2010NPP data.The results show that:(1)The distribution of NPP in Yulin city gradually increases from the northwest to the southeast.(2)The annual NPP shows a significant upward trend from 2000to 2010in Yulin city.The NPP increased area is about 95%,which was 300gC/(m2·a)larger and accounting for 47.22%,mainly distributed in the north and south area from 2000to 2005.Meanwhile,the NPP increased area is about 94%,which was 300gC/(m2·a)larger and accounting for 54.10%,mainly distributed in the southeast from 2005to 2010.(3)The main factors of Yulin NPP increase is the ecological immigration and vegetation restoration measures taken since 1999.

NPP;GIS;markov transfer matrix;overlay analysis;Yulin city

10.3969/j.issn.1000-3177.2015.06.021

K930

A

1000-3177(2015)142-0116-05

2014-11-21

2015-01-06

陕西省自然科学基金项目(2011JM5007)。

周淑琴(1973—),女,博士讲师,从事土地资源与空间信息技术方面的教学与科研工作。

E-mail:jydyyzsq@163.com