大学生社团经验与就业竞争力关系分析

2015-03-10秦含奇夏悦新

◇秦含奇 夏悦新

大学生社团经验与就业竞争力关系分析

◇秦含奇夏悦新

摘要:如今,参与社团活动的大学生日益增多。同时,就业形势日益紧张,许多学生抱着提升自身竞争力的心态进入社团。社团经验能不能促进就业竞争力的发展?本文就此进行了专题调研。

关键词:大学生;社团经验;就业竞争力

10.13999/j.cnki.scyj.2015.06.005

一、问题的提出

随着大学扩招政策的推行,毕业生的增幅超过了经济增长所产生的人才需求,“毕业就失业”已成为社会热点问题。据人力资源和社会保障部统计,2014年全国高校毕业生为727万人,2015年全国高校毕业生总数达749万人,创下历史新高,毕业生的就业形势极其严峻。

造成大学生就业难的原因非常复杂。综合能力的强与弱,是大学生能否顺利就业的直接切入点,提升其就业竞争力的关键是加强在校时的能力培养。通过对相关文献的回顾可以发现,主流观点认为高校学生对社团的参与度对提升就业竞争力有显著的正相关影响。这是因为,社团活动是高校第二课堂的主要阵地,其丰富灵活的活动内容和形式,较强的自主性、实践性和社会性,在提升大学就业竞争力方面有着重要的作用。

本文拟就这一观点进行研究论证:大学生参与社团是否能够促进就业竞争力的发展?

二、调查分析

依据前期搜集的数据,我们就“社团经验与就业竞争力”设计出调查问卷,在南京审计学院、南京工业大学、南京师范大学、南京大学、南京农业大学、河海大学、苏州大学、上海大学、安徽大学等9所高校的在校生中随机发放问卷935份,有效回收782份。

(一)在校大学生所具备的主要就业竞争力

我们在问卷中将就业竞争力罗列为组织忠诚、诚实守信、吃苦耐劳、融会贯通能力、学习意愿强可塑性高、沟通表达交际、能了解组织与他人需求、责任感、自我管理能力、创新能力等要素,并给出非常充足、充足、一般、欠缺等4个选项。问卷统计结果如下:

57.72%的受访者认为自己的组织忠诚度为“充足”,说明大学生虽具备了一定的组织忠诚度却未达到“非常充足”的程度,参加社团活动可以促进大学生形成较高的组织忠诚度。

60.94%的受访者认为自己的诚实守信程度为“非常充足”,这一品质有助于学生融入社团活动,并在社团活动中进一步提升这一品质。

49.60%的受访者认为自己的吃苦耐劳程度为“充足”,说明超半数大学生还未具备“非常充足”的吃苦耐劳精神。参与社团的过程中,许多枯燥乏味的工作可以培养大学生吃苦耐劳的精神。

对于“融会贯通能力”,大部分受访者选择了“充足”,但也有28.85%的人选择了“一般”。对于“学习意愿强可塑性高”,大部分人选择了“充足”。学术类社团可以增强大学生的学习意愿,提高其融会贯通能力、学习能力。

对于“沟通表达交际能力”,52.03%的受访者选择了“充足”,说明大学生这方面的能力有待提高。社团活动中的许多环节需要和各方面的人打交道,能提高大学生这方面的能力。

对于“能了解组织与他人需求”,大部分受访者选择了“充足”。培养这方面的能力,需要和他人多合作,社团是良好的平台。

对于“责任感”,近六成受访者选择了“非常充足”。尤其是在社团中担任管理角色者,选择“非常充足”者更多。

对于“自我管理能力”,近七成受访者选择了“充足”。

对于“创新能力”,21%的受访者自认为“非常充足”,选择“充足”的占比31%、选择“一般”的占比30.77%,其余则选择了“欠缺”。这说明大学生还较为缺乏显著的创新能力,需要更多的平台激发创新能力。

(二)对在校大学生参与社团状况的调查

通过调查分析,我们发现参加2~3个社团的人数较多,鲜有人不参与任何社团者。可见,现如今参与社团已成为大学生活中的“必修课”。

统计显示,参与实践公益类社团(30.99%)以及学术类社团(29.58%)的人数最多。究其原因,实践公益类社团多组织一些实践类比赛或公益活动,参与其中能增强大学生的团队协作能力和沟通能力,这是实践公益类社团最受大学生欢迎的主要原因。由此可见,大学生参与社团并不单单因为兴趣,还希望参与社团拓宽自己的社交面、提高自己的能力。

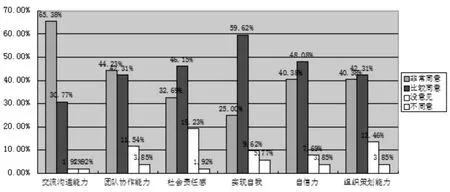

(三)大学生对社团影响自身就业竞争力的评价

由附图可以看出,受访者的答案集中在“非常同意”和“比较同意”这两个选项。尤其是在“交流沟通能力”和“团队协作能力”这两方面,大部分学生表示非常同意该能力得到了提升。而这两种能力正是大学生无法脱离群体得到的,所以社团作为学生群体的平台,给予了大学生锻炼合作能力的机会。

附图 大学生加入社团后得到提升的能力

在“社会责任感”、“实现自我”、“自信力”、“组织策划能力”方面,大部分学生选择了“比较同意”,这说明学生对这些方面能力提升的期望虽有达成并未充分得到实现。

综上所述,在大学生对自我的评价中,参与社团对于大学生就业能力提升具有促进作用。

(四)对接触大学生的人群的调查

尽管大学生认为自己的就业能力因为社团经验得到了提升,但主观判断总是缺乏说服力,所以我们向经常接触大学生的人群发放了120份调查问卷,以求从旁观者的角度论证是否具有促进作用。

统计显示,在被问及“是否认为参与社团的大学生更具有就业竞争力”时,45.89%的受访者选择了“比较认同”、43.89%的受访者选择了“非常认同”。由此,可以初步认定,在与大学生接触较多的人群中,比较认可“参与社团可让大学生具有就业优势”的观点。

随着社团的推广,社会对于社团骨干也有负面评论,“在提升自己能力的同时,大学生很容易把这种优越感带入社会中。”在我们采访的几位老师中就有如是反映。

调查结果还显示,有42.55%的被访者认为社团骨干工作不够踏实,33.86%的受访者认为他们过分自信。这些问题的存在会对大学生的整个职业生涯带来影响,参与社团确实也会给大学生就业带来一定的负面影响。

综上所述,在接触大学生人群的客观评价中,虽然存在负面影响,但大部分被访者认为参与社团对于大学生的就业竞争力具有促进作用。

三、社团在培养就业竞争力方面存在的问题及建议

(一)提高社团参与度

通过调查我们发现社团经验与社团参与度关系很大,许多社团经验不足的学生并不是因为没有参与社团,而是参与度不够。在社团参与度调查中只有23.08%的人选择了“非常投入”,有5.77%的人选择了“非常不投入”。

究其原因,社团内部的管理制度存在着很大问题。进入门槛低却缺乏监督、层级固定导致社员积极性不高、缺乏老师指导是其中的重要原因。

要解决这些问题,社团管理制度需要进一步改革。打破原有固定层级,给予想要锻炼自己能力的大学生更广阔的空间,并由老师加以引导,提高学生参与的积极性。

(二)社团质量有待提升

调查中,被访者普遍反映在参与社团活动后发现与自己想像的并不相同。许多大学生抱着锻炼能力的想法进入社团,却发现并不如自己所想,这反映了当今大学社团数量已成规模但质量并没有保障。

这背后的原因是学校对社团缺乏管理。目前,学校比较重视学生活动,在经费方面也比较支持,却很难保证社团活动的质量。比如许多活动具有相似性质却反复举办,这无疑是浪费资源。如何把学校给予的资源有效利用,是社团活动精品化必须要解决的问题。要解决这一问题,需要学校加强管理,提升社团活动质量,避免学校活动同质化。

(三)正确引导社团文化

调查中,我们发现有人对社团学生干部的评价为“过分社会化”。担任学生干部给学生带来了自我膨胀以及片面的社会观。这些学生身上社会气息浓,超越大学生的行为标准。他们所表现出的“社会化”在就业后并不一定能给他们带来优势,反而可能会是一种负面影响。究其原因,是由社团内部绩效制度不完善导致的。观察一些社团的日常活动,我们发现踏实做事的学生受到的关注不如能言善辩的学生多,这往往会给学生带来片面的价值观,认为人际关系的作用大于做事的成效,所以才会出现一些极端现象。要减少这一现象,社团文化需要正确的价值观引导以及合理的绩效考评制度辅助,而不是仅靠个人印象选举社团学生干部。

通过广泛的调查与研究,我们初步论证了参与社团对培养大学生就业竞争力具有促进作用。社团的存在,是为了学生能在课堂之外有所学、有所用。我们鼓励大学生参与社团也是因为它能弥补专业知识之外的软实力,但不可否认,目前,我国大学社团还存在着许多问题,不能满足大学生渴望提升能力的需求。所以我们要进一步改革社团管理制度、加强引导,使之更好地服务于学生。

本文由南京审计学院大学生实践创新训练计划项目资助(项目编号:2014XJDC001)

参考文献:

张群.试论高校社团建设与大学生就业能力培养[J].辽宁医学院学报(社会科学版),2011(11) .

(作者单位:南京审计学院)